宅建士試験合格講座 借地借家法 >借地 #1

他人の土地や建物を賃貸借等で利用する場合においては、一般的に、不動産の所有者である貸主の立場が強くなるため、対等な当事者を前提とする民法のルールをそのまま適用すれば、借りる側に不利な内容の契約になりやすいです。しかし、土地や建物の貸し借りは、借主の生活に直結することもあるので、民法のルールのままでは借主にとって特に不利となる部分について、この「借地借家法」で修正が加えられています。したがって、同じ問題に関する規定が民法と借地借家法の両方に定められている場合は、借地借家法の規定が優先して適用されることになります。

借地借家法の内容は、借地関係と借家関係に分かれます。

第1節 借地

学習のポイント

1. 借地借家法の適用対象を把握する。

2. 借地契約期間と更新の方法をおぼえる。

3. 建物の滅失についての規定を理解する。

4. 建物を売却する際の処理方法を理解する。

■ 1 借地借家法の適用対象(借地権)

借地借家法の借地関係の規定は、借地権に適用されます。

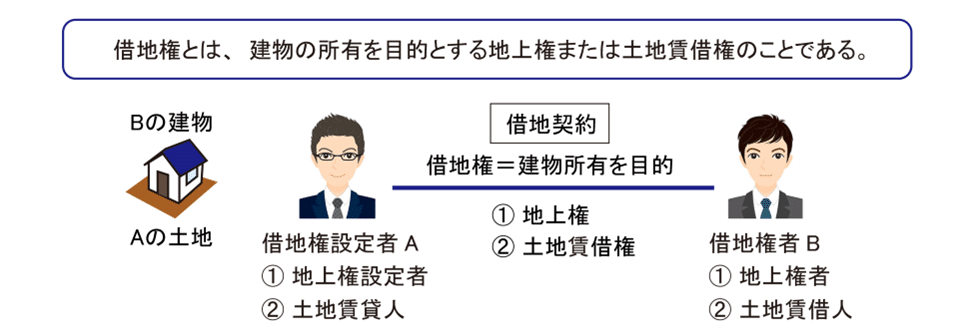

借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。

また、借地権を設定した場合の貸主(地主)を借地権設定者(借地権者に対して借地権を設定している者)といい、借主(借地人)を借地権者(借地権を有する者)といいます。

「借地借家法」は以下の場合は適用されない。

① 建物所有以外(竹木・工作物・駐車場・資材置場)を目的とする地上権または土地賃借権

② 使用貸借

■ 2 借地権の存続期間

借地権の存続期間は、30年でなければなりません。30年未満の存続期間を定めた場合や、存続期間を定めなかった場合は、存続期間は自動的に30年とされます。

ただし、契約で30年より長い期間を定めたときは、その定めた期間となります。

1 存続期間を定めなかった場合・・・存続期間は30年となる。

2 存続期間を20年と定めた場合・・・存続期間は30年となる。

3 存続期間を40年と定めた場合・・・存続期間は40年となる。

1. 当初の存続期間についての規定は、建物の種類・構造によって異なることはない。

2. 民法では、地上権の場合も土地の賃借権の場合も、存続期間は必ずしも定める必要はなく、最短期間に関する制限はなかったが、借地借家法では、借地権の存続期間をなるべく長くさせようという趣旨から、最短でも30年の存続期間を必ず定めることになっている。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?