最小福祉主義への道のりとその影響

歴史

最小福祉主義は、政府の介入を最小限に抑え、個人の自由と市場の効率性を重視する思想です。このアプローチは、無政府資本主義と平等主義に基づく拡大福祉国家論の両方を否定し、個人が自らのプロジェクトを追求する権利を強調します。市場の自由を最大限に活かすことで、経済的な成長と社会的な繁栄を目指すのです。

最小福祉主義の

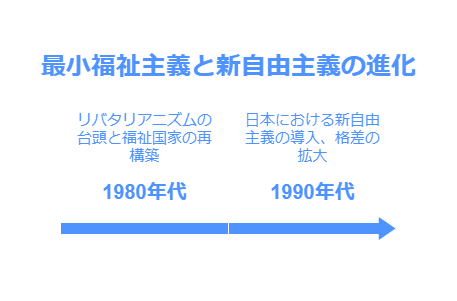

1980年代以降、リバタリアニズムの影響を受けて、福祉国家の再構築が活発に議論されるようになりました。この時期、政府の役割を縮小し、個人の自由を重視する新自由主義が台頭し、福祉政策の見直しが求められました。特に、経済の自由化や規制緩和が進む中で、福祉制度の効率化が重要なテーマとなりました。

現代においては、制度的ミニマリズムが福祉政策の効率化と持続可能性を求める重要な概念として浮上しています。これは、限られた資源を最大限に活用し、必要な支援を必要な人に届けるためのアプローチです。特に、コロナ禍においては、社会保障制度の脆弱性が顕在化し、これを克服するための新たな政策が求められています。

新自由主義の台頭

新自由主義は、政府の経済介入を最小限に抑え、市場原理に基づく自由競争を促進する思想です。この考え方は、特に1970年代の経済危機を背景に、フリードマンやハイエクの理論に基づいて発展しました。新自由主義は、経済の効率化や成長を目指す一方で、社会的な格差を拡大させる可能性も孕んでいます。

新自由主義の具体的な政策例として、サッチャリズムやレーガノミクスが挙げられます。これらの政策では、公共サービスの民営化や規制緩和が進められ、政府の役割が縮小されました。特にイギリスでは、医療や教育などの重要なインフラが民営化され、経済の効率化が図られましたが、その一方で社会的な格差が拡大する結果となりました。

日本においても1990年代以降、新自由主義が導入され、非正規雇用の増加や格差の拡大が顕著になりました。企業は人件費を抑えるために非正規雇用者を多く雇用し、結果として正社員との給与格差が広がりました。このような変化は、国民の生活水準や働き方に深刻な影響を及ぼし、社会全体の不平等感を助長する要因となっています。

生活保護受給者への批判

生活保護制度に対する批判の背景には、受給者に対する根強い偏見や誤解が存在します。特に、生活保護を受けることが「恥ずかしい」とされる風潮が強く、受給者は社会的なスティグマに直面しています。例えば、生活保護を受けている人々が「働かないでお金をもらっている」といった誤解を受けることが多く、これが制度の利用をためらわせる要因となっています。 8 9

実際には、生活保護制度の不正受給は全体の0.29%に過ぎず、ほとんどの受給者は厳しい生活条件の中で支援を受けています。例えば、生活保護を受けている加藤さんは、月額11万円の支給を受けながら、家賃や食費をやりくりし、日々の生活を送っています。このように、生活保護は多くの人々にとって生存を支える重要な制度であるにもかかわらず、その実態は誤解されがちです。 9 10

生活保護に対する否定的なイメージは、制度利用のハードルを高めています。多くの人々が生活保護を受けることに対して恥ずかしさを感じ、制度を利用することをためらう傾向があります。このような社会的な偏見は、受給者が必要な支援を受けることを難しくし、結果的に彼らの生活をさらに厳しくしています。生活保護制度の理解を深め、偏見をなくすことが求められています。

コロナ禍の福祉政策

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、福祉制度の脆弱性を明らかにし、特に生活困窮者や高齢者、障害者などの社会的弱者が直面するリスクを浮き彫りにしました。これにより、従来の制度が前提としていた基準や対象の妥当性が再検討され、災害時における制度設計の見直しが急務となっています。これらの課題は、今後の福祉政策における重要な指針となるでしょう。

コロナ禍を受けて、生活困窮者や女性、外国人に対する支援の強化が求められています。具体的には、危機・リスクの低減に向けた伴走型支援の強化や、居住保障を実現するための普遍的社会政策の導入が提案されています。これにより、生活保護制度の「入りやすく出やすい」環境を整備し、制度の利用促進を図ることが重要です。

コロナ禍は地域福祉活動にも大きな変化をもたらしました。特に、デジタル化が進む中で、オンラインでの支援や情報提供が重要な手段となっています。これにより、地域住民同士のつながりを強化し、新しい支援方法を模索する動きが加速しています。地域福祉の再構築には、こうしたデジタル技術の活用が不可欠であり、今後の福祉政策においても重要な役割を果たすでしょう。

影響と課題

福祉政策は、特に新自由主義の台頭とコロナ禍の影響を受けて大きく変遷してきました。新自由主義は、政府の役割を縮小し、市場の自由を重視する政策であり、その結果、福祉制度の削減が進みました。これにより、生活保護受給者への批判が高まり、社会的な不安定要因が増加しています。コロナ禍では、従来の社会保障制度の限界が露呈し、特に脆弱な立場にある人々が直面する困難が顕在化しました。

新自由主義の影響は、貧富の格差を拡大させ、社会的な不安定要因を生み出しています。特に、労働市場の規制緩和により非正規雇用が増加し、安定した収入を得られない人々が増えています。このような状況は、社会全体の連帯感を損ない、格差社会を助長する要因となっています。さらに、生活保護制度への批判が強まる中で、受給者に対する偏見が広がり、彼らの生活はますます厳しくなっています。

福祉制度の持続可能性を確保するためには、財源の確保と制度改革が不可欠です。特に、コロナ禍によって明らかになった社会保障の脆弱性を踏まえ、より包括的な支援体制の構築が求められています。具体的には、税制の見直しや、社会保険制度の強化が必要です。また、デジタル化を進めることで、行政手続きの効率化を図り、福祉サービスの利用を促進することも重要です。

将来の福祉政策への提言

持続可能な制度構築には、福祉政策の持続可能性を確保するための税制改革やデジタル化の推進が不可欠です。特に、コロナ禍で明らかになった社会保障制度の限界を克服するためには、保育所や特別養護老人ホームの増設など、公的責任による供給体制の整備が求められています。これにより、福祉サービスの質を向上させ、持続可能な社会を実現するための基盤を築くことが可能となります。

社会的包摂の強化は、すべての人が取り残されない社会を目指す上で重要です。特に、生活保護受給者に対する批判が高まる中で、彼らの権利を守るための包括的な支援体制の構築が求められています。生活保護は国民に認められた権利であり、受給することは恥ずかしいことではありません。この認識を広めることで、社会全体の包摂性を高め、支援が必要な人々が適切なサービスを受けられる環境を整えることが重要です。

地域福祉の進化は、地域社会における福祉活動のデジタル化や新しい支援方法の導入が重要です。コロナ禍において、地域福祉活動の再編が求められ、全国の社会福祉協議会が中心となって新たな支援体制を構築しています。これにより、地域のニーズに応じた柔軟な支援が可能となり、地域住民が安心して生活できる環境を整えることが期待されています。