「ククサで飲むコーヒーは不味い!?」から生まれた漆塗りククサ

こんにちわ

普段はInstagramからの発信が主ですが、これからはこちらでも書いていこうと思います。

Instagramでは書ききれなかったことや、

僕の考えや、商品のスペック、それに対する想いや深掘りした内容、

漆についてなどなど、より漆のことやヌーのことを好きになっていただけるよう、この「ヌーのつぶやき」にて発信していこうと思います。

#ネーミングセンスは相変わらず

今年は、発信量増を一つ目標において頑張っていこうと思っています!

漆塗りククサ「GNUKUSA」〜ヌクサ〜

新年1発目に書く内容は、やはり皆さん気になっている”ヌクサ”のこと。

僕が勝手に「漆塗りのククサ」のことを”ヌクサ”と呼ぼう!と決めてそう呼んでます。

新年早々、Instagramで新しいプロダクトを発表

自信作なので皆さんの反応が楽しみでしたが、ありがたいことにすごい反響でちょっと焦ってます。笑

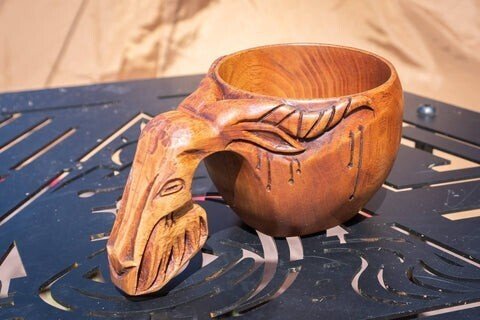

作品名は、"HORN" ホーン

角(ツノ)という意味を持ちます。

ブランドのモチーフである動物のヌーの角をデザインに取り入れています。

ヌーのアカウントを見てくださっている方ならご存知かと思います、平馬さんが彫られたヌーの顔を忠実にデザインに組み込んだククサ。

めちゃくちゃかっこいいですよね。初めて見た時は本当に感動しました。

当初はこの作品を参考にして試作も進めましたが、なかなか思うようにいかず、時間がかかりました。

「漆塗りククサのワークショップ」

ヌーの活動の代名詞ともなっている「漆塗りククサのワークショップ」

これはブランドを立ち上げる以前から始めた活動で、かれこれ続けて2年程になります。

10回程開催しており、約100名の方々にご参加いただきました。

ワークショップを続ける中でも、漆とククサの相性の良さは確信していましたし、

「ヌーのククサを作って欲しい」というお声を何件もいただいていました。

それが今回やっと、リリース直前までくることができました。

ククサで飲むコーヒーがとんでもなく不味い!?

そもそもなぜククサに漆を塗ろうと思ったか。

きっかけは、初めてククサで飲んだコーヒーが「とんでもなく不味かった」ことにあります。

本来、ククサの塗装は"オイルコーティング"が一般的。サラダ油やオリーブオイル、くるみ油でメンテナンスします。

アウトドアショップで出会った「自分で作るククサキット」から始まり、完成したククサにくるみ油を塗ってよく乾燥させ、コーヒーを入れました。

すると、徐々に油が浮き出て表面に油が浮いています。

そして、油がコーヒーの香りを妨げ、味も飲めたもんじゃありませんでした。

そりゃそうです。熱いものを入れると油は溶け出て、コーヒーの1番大事な"香り"を損ねるのは言うまでもありません。

そんな経験から、漆塗りの発想に至りました。

ククサと漆の相性

ククサに漆を塗るとなぜいいのか。

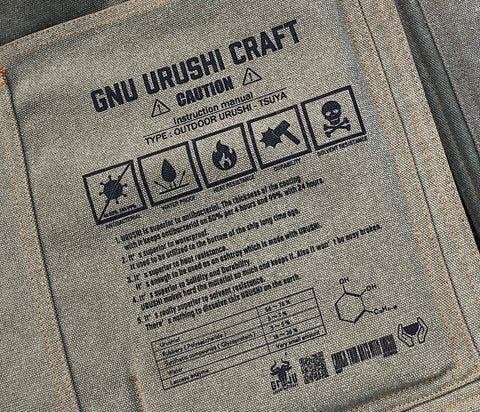

今回の場合、5つの性質のうち、1番目と2番目と5番目が当てはまります。

ちなみにこのデザインは、漆でシルクスクリーンをするためのもの。ヌーオリジナルデザインです。

キャンプギアに漆でシルクスクリーンをするワークショップも開催しているので、このことについては、またの記事に書くとします。

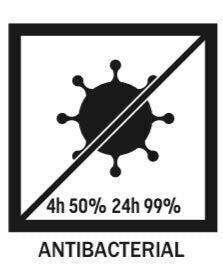

Antibacterial 抗菌性

漆の塗膜に、「O157の菌」を塗った実験があります。

O157の原因菌とは、大腸菌やサルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌、黄色ブドウ球菌など、お腹で繁殖するとヤバそうなものばかり。

ちなみに、黄色ブドウ球菌は2000年6月「雪印事件」などで大量の死者を出したことで有名な菌です。

これらを漆の塗膜に放置したところ、

4時間後には50%

24時間後には99.9%

菌が消滅したという結果が出ています。

そして、昨年にはCOVID-19(コロナウイルス)にも同じ結果が出たとのこと。

外で使う食器に、相性バッチリです!

Water proof 耐水性

日本の特許制度が開始された1885年(明治18)

堀田瑞松という漆芸家によって「海軍の船底に塗った漆」を出願し、日本の特許第一号として取得しました。

昔は"海軍"の船底塗料に"漆"がつかわれていたということです。

実は昔から、僕の好きな「ミリタリーギア」には、漆が使われていたようですね。

「キャンプに漆」

やっていることは、やはり理にかなってました。笑

考えただけでワクワクします。

あと、近所の釣り好きなおじいちゃんに聞いてみると、釣りに使う浮なんかも、今でも漆を塗って作っている人もいたりします。

これだけ科学が発展してきた現代でも、漆は「地球上最強の塗料」と言われいます。

科学的に見ても、木材を守るのに、漆に勝てる塗料は地球上には存在しないというわけです。

solvent resistance 耐溶剤性

硬化した漆を解かせる「溶剤」は、地球上に存在しません。

なので、科学の実験などに使う"塩酸"や"硝酸"、"シンナー"であっても、漆を溶かすことはできません。

もちろん、お湯なんかではびくともしませんし、アルコールを入れても全く問題はないので、酒器としても漆器は相性バッチリなわけです。

HORNでも、焚き火シーンや晩酌で、お酒も楽しんでもらえたらと思います。

といった感じで、少し長くなりましたが、漆にククサいう組み合わせは、間違いないわけですね。

ただ、塗りの若い漆(塗ってからまだ時間が経ってない漆)は、温かい飲み物を入れると漆の香りがすることがありますが、使っているうちに徐々になくなるので心配いりません。

ちなみに、完全に固まった漆は、赤ちゃんでもかぶれる心配はありません。

彫刻について

彫刻の歴史は古く、6世紀の伝教仏教と共に始まったと言われていて、僕たち「仏壇屋の漆塗り職人」と「彫刻師」は、切っても切れない関係にあります。

長濱蒸溜所さんとのプロダクト"泉"に込めたのも、尊敬する歴史上の人物であり、長浜の有名な彫刻師である「藤岡 和泉」(ふじおかいずみ)の名前をつけました。

彫刻は、なくなりつつある日本の伝統でもあり、伝えていきたい技術の一つです。

今回使用した木材は"ヒノキ"

ワークショップで使っている材料と同じで、国産のものを使用しています。

仏壇にもよく使われる材料"ケヤキ"も候補にあがり、どちらを使うか迷いましたが初回ロットはヒノキでいこうと思います。

今後変更がある可能性はありますが、様子を見ながら作っていこうと思います。

ヒノキの木目がヌーの角の線に見えること。これは、漆にしか出せない表現なので、こだわりの1つです。

深さもそれに沿って微調整してあります。

形状も、限りなくR(湾曲)の多い仕様に。

これは、「拭渋」を作る時にも意識した事ですが、漆の魅力を最大に引き出す形が「湾曲」

湾曲が、漆の艶や質感をより伝えてくれると感じています。

FEDECAのエンジニアさんにも苦労をかけました。笑

お礼の印に心込めて塗った拭渋を、会社までお邪魔してプレゼントさせていただきました。ありがとう城さん。笑

でも、湾曲が漆の魅力を引き出すからといって、丸い形状にこだりすぎると、可愛くなっちゃいます。

もちろん老若男女問わず作品を手にしてほしいですが、可愛いはちょっとヌーらしくありません。笑

HORNの形状は、高い彫刻技術を持ってして漆の魅力を引き出しつつ、大群でアフリカを駆けるヌーをイメージした、勢いと迫力のあるデザインに仕上げてます。

まだまだ伝えたいことはありますが、形状についてはこのへんで。

また他の記事に書きたいと思います。

容量について

次は容量について。

よくあるククサの容量は130〜150mlですが、HORNの容量は200mlと大容量にしてあります。

外から見ると普通のククサのサイズと変わりませんが、内側形状の隅をギリギリまで攻めたことで、たっぷり入るサイズに。

「ククサって飲み物ちょっとしか入らない」

「普段使いしにくい」

ってのが、僕の正直な感想です。

どうせなら普段使いしやすいサイズにこだわるのも抜かりなしです。

僕の夢は"日本の食卓に漆文化を取り戻すこと"。

普段から使ってもらわないと意味がありません

そんなこんなで初投稿はこんなところで。

HORNの先行販売は2月のイベントで予定しています。

それでは、またの記事で。

漆専門のアウトドアブランドを運営しています

instagramも見てください。