インパクト、KPI、ロジックモデル、戦略、事業計画はどうつながっているの?(SIPガイドブック、第1章)

ソーシャル・インベストメント・パートナーズ(SIP)では、社会インパクトを広げようとしているNPOや社会的企業と協業し、インパクトの拡大を加速するサポートをしています。ベンチャー・フィランソロピーと呼ばれている取組です。理想的には3年くらいの協働期間を通して、人材や事業インフラを強化するためのサポートを行います。また、合わせて資金提供も行います。資金提供と経営サポートを通して、団体が継続的にインパクトを広げることを目指して、主に組織強化を行います。

これまでの学びをまとめ、SIP内部で共有することを目的に作っている資料ですが、SIPのチームメンバーに限らず、有用な人には使っていただきたく、広く共有しようと思います。

ベンチャー・フィランソロピーにおいて重要なのは伴走支援・経営支援と思われるかもしれませんが、私は、最も大事なことは協業を始める前の検証と課題設定だと思います。投資業界で「デューデリジェンス」と言われるステップです。デューデリジェンスを日本語に直訳すると、「やるべき検証」です。投資する前にやるべき検証です。

デューデリジェンスでは、様々な項目を確認しますが、事業を検証する際には主に「インパクト」、「KPI」、「ロジックモデル」、「戦略」、「事業計画」を見ます。これらについて団体と対話をしていますと、「インパクトとは何?本当に大事なの?」、「KPIを定義する必要は本当にあるの?」、「ロジックモデルとは何?どのように書けばよいの?」、「戦略を書くときには何が大事なの?」、そして、「事業計画は本当に必要なの?書くことは成長の足かせになるのでは?」、などの問をよく受けます。

それらの質問に答える中、私の中でも重要性やそれぞれにおいて何を求めているのかが明確になってきています。ここで、それぞれを定義する目的と、それぞれの関連性についてまとめたいと思います。

インパクトを定義する目的は、目指す姿を伝えるため

「インパクト」を定義することは、団体の活動がどのような社会を目指すのかを言い表すことだと思います。これは、団体を応援してくれる人を巻き込むためにとても重要です。

物理学における「インパクト」の定義では、2つの物体が衝突した際、どのようにぶつかり、その後どのように形状が変わったり、動きが変わったりしたかを指します。簡単に言えば、「状態」です。社会課題解決において「インパクト」とは、社会に働きかけた結果、社会がどのような状態になるのかを示すことだと思います。したがって、インパクトを定義することとは、目指す社会を定義することだと思います。

図示すると、こんな感じだと思います。

インパクトの定義は団体をサポートするSIPとしては主に2つの目的のために大事です。一つ目は、私たちがどのような事業をサポートするのかを明確にするためです。投資・助成を決議する投資委員会などに提案するにあたり、協業をしようとしている団体が社会をどのように変えようとしているのかを説明する必要があります。

二つ目は、外部の方々への説明の為です。私たちは団体のサポートを単独では行っておらず、多くのプロボノ・パートナーに支えて頂いております。そのプロボノ・パートナーの皆さんに、なぜ特定の団体の活動をサポートするのか説明する際に、目指す社会の状態をお伝えすることは必須です。そして、「なるほど、何を目指しているのかよくわかった。是非、当社もプロボノチームを組成してサポートしたい」と言ってもらえることが重要です。

このような観点から、インパクトを定義することの目的は、団体の活動を通してどのような社会を目指しているかを伝え、賛同者、応援者、寄付者を巻き込むためだと思っております。

KPIを定義すると目指す姿の誤解や解釈の齟齬を解消できる

目指している社会に到達したか、または、近づいているかを測る指標がKPIだと思っております。インパクトは定性的な表現で伝えられることが多く、曖昧さが残ったり、解釈の齟齬が生じやすいです。どのような指標が、どのような数値に達したら目標を果たしたのかを明確に伝えることで、曖昧さや解釈の齟齬が解消されます。

例えば、ある団体では、「すべての子どものために」活動している、とお話しいただきましたが、理事の皆さんに、10年後には何人くらいをサポート出来ていると良いか聞いてみました。理事によっては10年後には2万人という人、4万人という人、8万人という人、と答えに幅がありました。皆さんイメージしていた人数が違いました。2万人と8万人ではやることがだいぶ違います。例えば、子どもたちをサポートするために展開する拠点の数が大きく異なります。その団体では、何度も議論を重ね、理事の皆さんが、4万人を10年後の目標、そして、長期的には対象となる30万人の子どもすべてをカバーすることを目標として設定し、みんなで足並みをそろえて動き始めました。(説明しやすく丸めた数字を使いましたので、実際の数値は異なります)

この団体は10年以上一緒に取り組んできた理事が、同じ目的のために協力していましたが、実は目標は同じではなかったのです。理事以外の賛同者・協働者はさらに違ったイメージだったかもしれません。団体の内部、外部と認識を合わせるために、KPIや定量的目標は有用だと思います。

私たちの経験値として、「インパクトの指標は何ですか?達成したい数値は何ですか?」と聞くと、インパクトがきちんと定義できているか、あるいは、インパクトの定義が組織内で曖昧であるかが表面化しやすく、事業検証の時に問いかけるようにしています。団体内部でも、自らのインパクトの定義が明確になったかを確認する手段としても、KPIの定義の有無を確認するのは有効だと思います。

ロジックモデルを使って社会の変え方を伝える

ロジックモデルは現状から目指す姿へと社会を変えていく道筋を現すものだと思います。社会は現在の状態からどのように変容して目指す社会への変わっていくのかを表現するための手法の一つがロジックモデルだと思います。目指す社会を実現しようとする賛同者に、社会を変えていくステップを提示し、それに沿って皆で力を合わせて取り組んでいくことを伝えようとする道具だと思います。

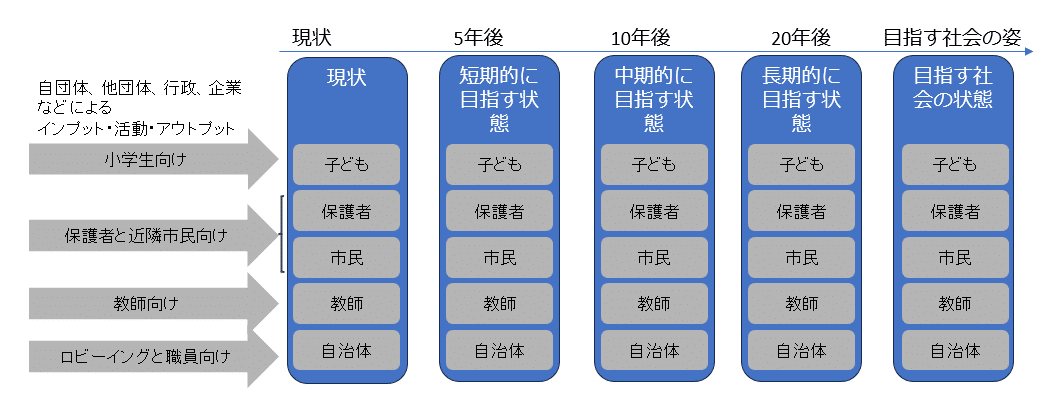

社会を変えようとしているので、実は、変わるのは社会の構成員となります。例えば、子どもの未来を変えようとすると、子どもはもちろん、保護者や子供を取り巻く市民、教師、自治体が変わる必要があります。どのように変わっていくのかを総合的に見て行く必要があると思います。

もう少し複雑化したロジックモデルの図示です。

戦略は、現実世界の中で、自団体が何に取組むかをしめすもの

ここまで、インパクトもKPIもロジックモデルも、どれも社会の状態を示しています。主語は「社会」でした。次の「戦略」になって初めて自団体が主語になってきます。

戦略を示すことは、目指す社会の状態を作り出すために、自団体は何をするかを明確に言い表しすことだと思います。自団体や周りの団体、政府の方針など、色々な状況を織り交ぜて、自団体が何をすると一番効果的に貢献出来、また、同時に、他者が何をするのか、どのように連携するのかを想定し、自団体が取るべき対応を戦略としてまとめると有効だと思います。

事業計画は、自団体内の人が動きやすいようにするため

事業計画は戦略を実行するために、自団体内における誰が、いつ、何を、いくらの予算を使って、どのようにするのかを示すものだと思います。

SIPとして行うデューデリジェンスでは、実際に実行可能な計画か、細部を検討・確認します。団体内では、自分、あるいは、自分のチームはいつまでに、何をどうするべきかが事業計画で明確になってくると思います。(そうならなければ、事業計画を再考した方がよいかもしれません。)

事業設立初期の企業や、NPOでは、予算の制約や人材の制約もあります。その中で、どのようにお金や人材を確保し、役割分担をして、1か月、半年、1年、2年、3年くらいでどこまでたどり着くのかを、事業計画で示せると良いと思います。ただ、まだ始めたばかりだと、予想がつけにくいかもしれません。それでも、とりあえずの計画を立てることは重要だと思います。

ところで、事業計画を立てたら、その通りに事業を運営しなければいけない、と考えている人が多いように思えます。そのため、「計画通りにいかないこともあるので、事業計画を書くのは無駄だと思います」、と言われることがあります。正直なところ、これまでの私の経験では、営利事業でも、非営利事業でも、事業計画通りに推移した事業はないと思います。

事業計画を書くためには、市場の状況を想定して書きます。自分の事業についてすべてを知りつくし、すべての外部状況を的確に把握できていれば、計画通りに行く計画を作れるかもしれません。

しかしそうはいきません。理解できていないことが多くありますので、ぴったり計画通りに進む事業はないのだと思っています。計画通りではない、ということは事業を取り巻く社会の理解が不十分だった、という事だと思います。ただ、事業計画があると、何が間違っていたのかを理解するヒントになると思います。事業計画を作り、実績をモニタリングすることで、想定外のことが起きた時にすぐに認知できます。その想定外のことは何かを洗い出し、事業環境や自団体の能力や対応について理解を深め、事業自体を改善し、そして、事業計画をアップデートしていきます。

このように、事業計画は、自団体のチームに事業戦略を実行するにあたり、誰が、どのように動くことで達成しようとしているかを示します。そして、事業計画からのずれは、経営陣としての市場、自団体、競合などの理解を深める、事業改善の機会を提供してくれます。

事業計画にはこのようなメリットがある一方、使う人次第では、事業計画は自らの活動を狭めたり、無理に目標達成しようとして、組織を苦しめたりする可能性もあります。事業計画という道具を何のために使うのか、どのように使うのかは、経営者、及びサポーターとして意識し、自団体のメンバーに使い方を伝え、皆で有効活用できるように導く必要があります。

まとめ

「インパクト」は目指す社会を示し、

「KPI」はその目指す社会を誤解が無いように指標を使って示し、

「ロジックモデル」はその目指す社会に達する社会の変容の筋道を示し、

「戦略」は自団体の役割や取組を選び出し、

「事業戦略」では、自団体内で戦略実行のために誰が何をするのかを示します。

一人で動いているのでしたら、頭の中で描いていることを人に伝える必要はありませんが、団体内外の多くの人たちを巻き込み、事業を実行し、適宜改善していくためには、これらの道具はとても有用だと思います。

今後、それぞれの検証の仕方や、書き方のコツを共有していきたいと思います。