シューマンのホルン 高音域の使用

タイトルの図版はバーコードではない。ピアニストにホルンの高音域がどのように困難か一目で分かるように作られたものだ。

笑った。

友人のピアニストに見せたらやはり笑った。

ホルンは演奏の時、長い管の高次倍音列を頻繁に使う。そのため、この図版の通り高い音ほど音のツボが隣りの音との間が狭まっていて、「音をはずす」リスクにさらされている。

ピアノの鍵盤に置き換えたらこんな感じになるのだ。弾き難いだろう。

この微妙なコントロールは口を使うから出来るのだな、と今さらながら思う。体幹を使って呼吸をコントロールし、唇と舌、顎と歯、口輪筋や顔の細かい筋肉を駆使しながら演奏しているのだ。

シューマンの「ライン」の2楽章には頻繁にホルンの高音域が使われている。実音のミ(E)だ。ハ長調のスケルッツォ、ソドミソーラソ ドソミドーミレ と牧歌調の旋律が続く。弦楽器の16分音符のパッセージの終結部、3rdホルンにいきなり高いミの音が出る。ソドミソーラソ ミドソミ ソーソド、の箇所だ。重なっているクラリネットは普通の音域なので音のテンションを揃えるのが難しいし、ホルンにとっては高音域なので、まずここで音を外すリスクがある。

トリオ(?)に入ると短調になり旋律の中に高いミが頻発する。木管とまるまるかぶっているので音量的に霞んでいたいところだが弱音の高音はさらにリスクが高まる。ppって書いてあるし。

だいたいどこのオケの演奏を聴いても、この部分のホルンは隠れようもなくいい音で響きわたる。と言うことは外すと必ず分かってしまう。やばい箇所なのだ。

生の演奏を聴いていてここに来ると思わず緊張して息を止めてしまう。このフレーズが、また、何度も出てくるのだ。とほほ。

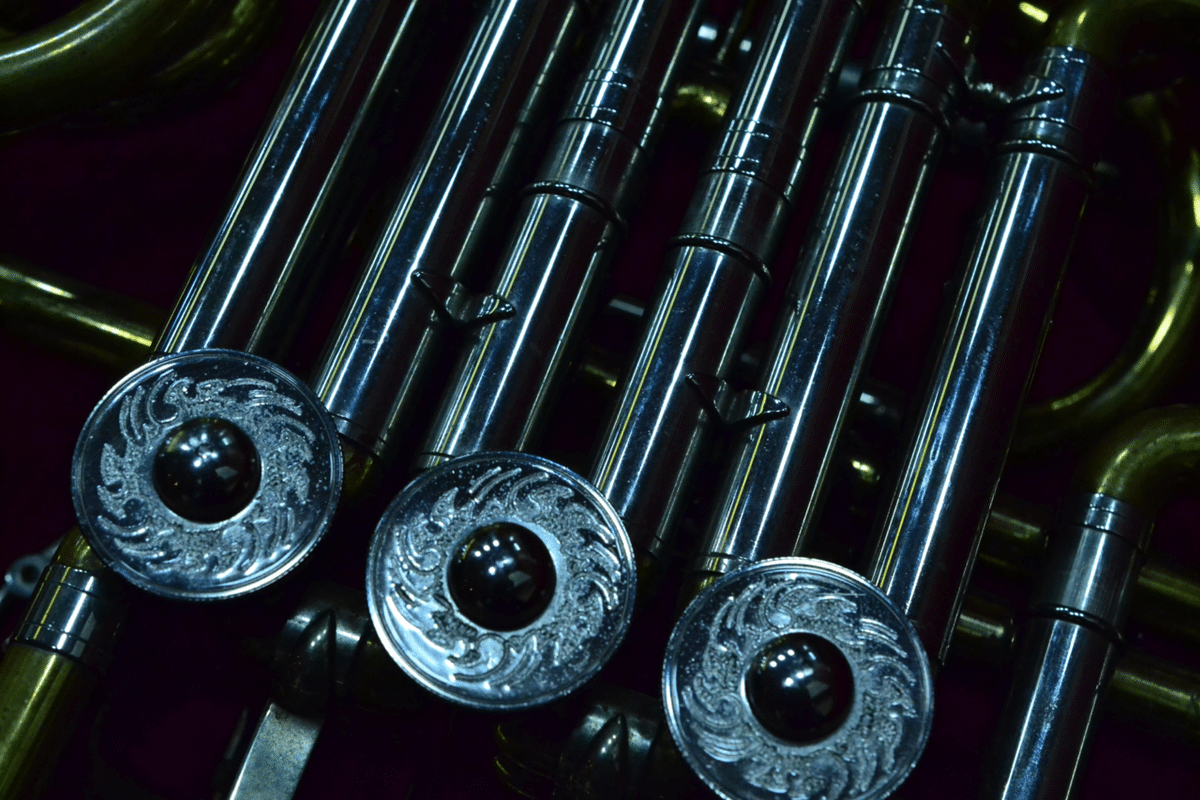

<アレキの103Mだ>

4楽章はホルンとトロンボーンが丸かぶりでコラールを吹き始める。冗談のように同じ音型が重なってどんどん音が上昇していき、ホルンもトロンボーンも高いミ♭にまで到達する。

せっかくのコラール、トロンボーンだけでやればいいのに。音色的にも重ねている意味をあまり感じない。トロンボーンだけの方がベルが前を向いているのでサクッとした直接音が聞こえてかっこいいのに。

などとどうでもいいことを書き連ねる。

面白くなってきた。

自分のためだけに書き溜めていく。