【想いを託し、受け継ぎ、残す】”宮大工集団”匠弘堂さん【企業訪問Report】

こんにちは!グローカルセンターインターン生のみぞです🐶

2024年12月14日に、社寺建築に携わる宮大工集団、有限会社匠弘堂(しょうこうどう)さんに学生9名で訪問しました。建築大学校に通う学生や、美術大学に通う学生、都市計画について研究中の大学院生まで、幅広い学生が参加しました!このnote記事では当日の様子をお届けします🎁

▼有限会社匠弘堂HP▼

○匠弘堂ってどんな会社?

まずは社長の横川さんから、匠弘堂の歴史について教えていただきました。

匠弘堂は2001年設立で、社寺建築に携わる会社としてはまだまだ若い企業です。そして社員の平均年齢はなんと28歳。業界の中でも革新的な企業であることが伝わってきます。

これまでに携わったのは京都府亀岡市の大井神社新築工事、京都市右京区高山寺の修理工事、京都市北区にある今宮神社の大鳥居修理工事などなど。1つ1つ図面を作って数年単位で取り組むそうです。仮組みまでに2年かかることもあるそうで、スケールの大きさ、必要とされる緻密さ・丁寧さを感じました。

京都の他にも、2019年大嘗祭大嘗宮造営、沖縄の首里城の復元工事にも職人さんが関わっておられたり、現存する塔を日本で初めて、約13mの距離を移動させた事例(藤田美術館多宝塔)にも触れ、宮大工という仕事の幅広さに驚きました。

○継手と仕口

さて、皆さんは、木造建築に欠かせない「継手」と「仕口」についてご存じですか?

「継手」とは、部材と部材の継ぎ目、または木材を繋いで長さを伸ばすための継ぎ目のこと。

「仕口」とは、部材を直角またはある角度で接合すること。また、その接合部分のこと。

木材はコンクリートと違って自由に造形できないので、こうした工夫によって建築に活用されています。

継手の形は複雑で、ぴったりはまると特殊な方向に力を加えないと外れないような設計になっています。継手の形を考案した過去の人々の知恵はもちろん、木材をこんなに複雑な形に掘ることができる技術にも驚きました。

○日本の文化と木の文化

横川さん曰く、日本は「木の文化」の国だそうです。水に囲まれた土地だから木が育つ。木と水と共に、私たち人間の暮らしが根付いているのだそうです。

「木の文化」は日本の漢字や、普段使われる言葉からも推察できます。

漢字の部首の多さランキングでは、さんずいへんに続いて、きへんが第2位にランクイン(統計方法により諸説あり)。

”ろくでなし”の語源は、建築用語で「水平」を意味する「ろく(陸)」が転じて、物事の様子や性質が「正しい」ことを表すようになりました。「ろく」に打消しの「なし」を伴って、役に立たない者や普通以下の者を意味する言葉となりました。

ほかにも、”束の間”という言葉の語源は、柱と柱の間に入れる補助的な柱を建築用語で「束(つか)の柱」といい、その「束の柱」の間隔の短さを時間に例えて「ほんの少しばかりの時間」という意味で使われるようになりました。

日常でよく聞く言葉が建築用語由来の言葉だったことにびっくりしました。日本の文化と木の文化は密接に関わり、お互いに影響を受けながら発展してきたんですね!

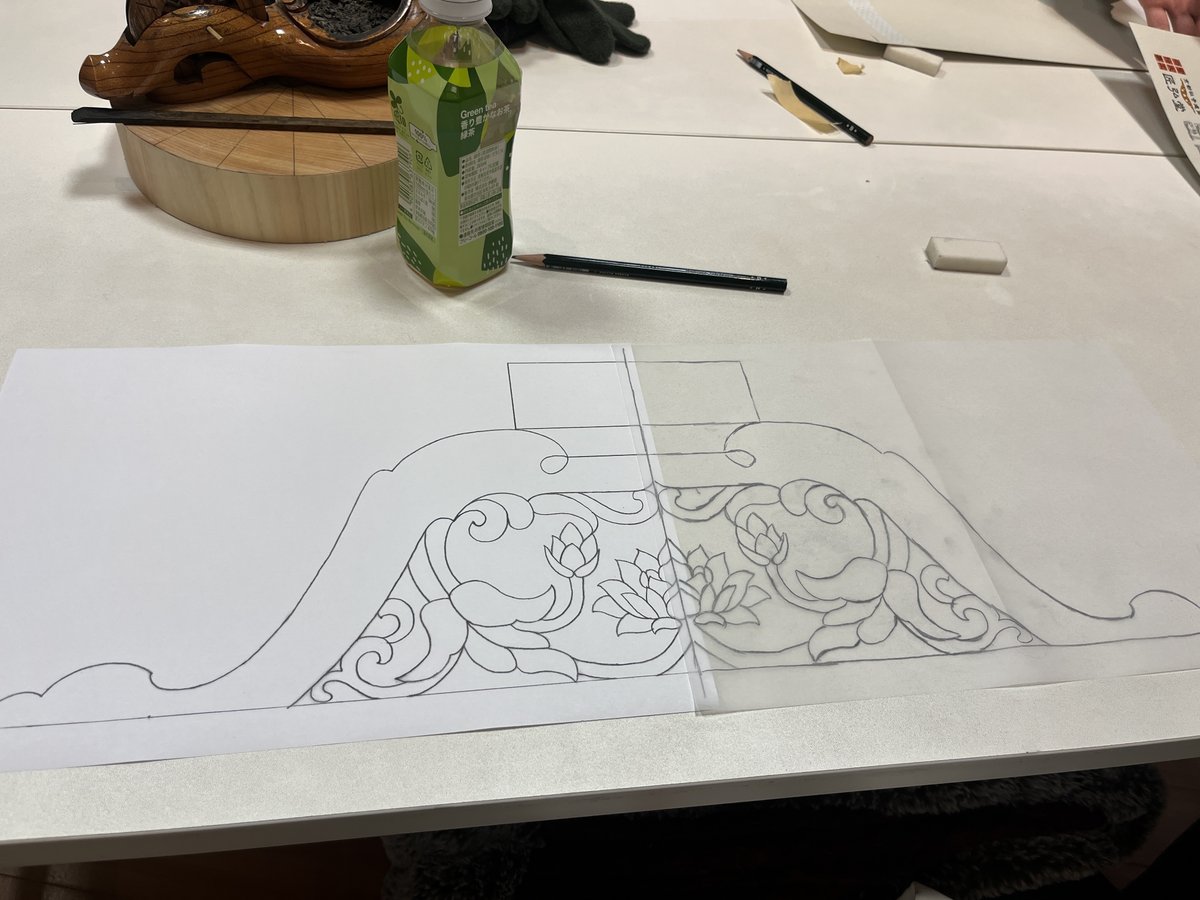

トレーシングペーパーを使って”蟇股”を書いてみました🐸

○Q&A

ワークショップの終盤には横川さんへの質疑応答の時間となりました。

学生からの質問は時間めいっぱいまで続き、とても密度の高い時間を過ごすことができました✨そんなQ&Aの一部をお届けします!

▼木材の未来―100年後を見据えて

Q.社寺建築に使う木材はどこの木を使っているんですか?今後、木材がなくなっていくことはないんですか?

A.主に奈良県の吉野ひのきや、長野県・岐阜県の木曽ひのきを使っています。

吉野ひのきは、天然林ではなく人工林で、室町時代後期から植林を始めたと言われています。今の私たちが使っている木材は3代前、4代前の人たちが植えた木なんです。100年後のために植林するなんて、目の前の利益を優先してしまいがちな現代では、なかなか難しい心がけですよね。

高齢化や後継者不足などで衰退しつつある林業ですが、林業を衰退させないために、公共建築に木材を使うなど、施策は進められています。

▼AIと人間の向き合い方―人間にしか生み出せない価値

Q.AIの急速な台頭について、私は美術大学で絵を描いており、AIとどう向き合っていくかが気になっています。今後、建築の分野では、AIはどのように向き合っていくのですか?

A.もちろんAIは便利ですけど「コンピューターがなくても手作業でできていたことが、コンピューターで簡単にできるようになりました……って本当にいいことなの?」って疑問に思っています。今までできていたことが、どんどんできなくなっていく。もしAIがなくなったら……?と考えると恐ろしさも感じます。

今でも、この機械がないと作業できない!という機械はありますが、人と機械の住み分けは大切だと考えています。機械と人間が同じものを作れるようになったとして「この人・この会社がつくりました」というストーリーにいかに価値を付けられるかが問題であり、機械に対抗する価値を生み出していかなねばならないと感じています。

特に設計図は、手書きの線が一番だと考えています。手書きはデジタルや数式、数字に置き換えられない。手書きの線を超えることはできないと感じています。

▼横川さんより学生へのメッセージ

質疑応答を終え、社長の横川さんから、学生に向けてのメッセージをいただきました✨

将来みなさんはいろんな仕事に就くと思いますが、”したいこと”と”できること”は似ているようで実は違います。若いうちにいろんなことに挑戦して、失敗や挫折を経験してください!上手くいかなかったら方向を変えたっていいんです。私も、一度は大手家電メーカーに就職しましたが、思ってたのと違う仕事だったり人間関係の問題だったり……。「捨ててもいいや」って思える瞬間がありました。大量生産ではない、木造建築に魅入られてから、ひたすら一心不乱に進んできて、まったく後悔していません。本当に良かったと感じています。新しい自分のために違う道に進んだっていいんです。時にはそんな勇気も大切になります。

そしてぜひ、いろんなところで人との出会いを作ってください!私も岡本棟梁との出会いで今の自分があると思っています。人生の「師匠」と呼べる人を見つけてください。

○学生の感想

最後は、匠弘堂のみなさんに、学生からの感想をお伝えしました。このnoteでは、事後アンケートの内容も含めて、当日の学生の感想をお届けします👀

▼「未来」の宮大工

木を材木というより、人に近いものとして見ているのがすごく面白いと感じましたし、それが宮大工さんたちが機械以上のことを成し遂げる所以なのかなと思いました。

「未来」を想像するとき、ドラえもんのような近未来的なものを想像しますよね。ですがこれからは、その”未来像”には、緑(植物)が増えたり、建てるプロセスも大切になったりと、”未来像”は変化していくんじゃないかと思っていますし、今はその変遷の過渡期なんじゃないかと考えています。

宮大工の歴史を深堀りしながら、100年前の宮大工、現在の宮大工、これからの宮大工について考えてみたいです。

▼絵画と建築―100年先を見据える

お話を聞いたり作業場を見学させていただいたりして、木材の切れ端を結婚式のウェルカムボードに使ったり、木くずを牧場に寄付したり薪ストーブに使ったりなど、木材を大切にしているのだということを感じられて非常に良かったです。

私は現在、古画領域を専攻しており、今日のお話を聞いて、古い絵画の修復に携わっている大学の先生の「100年先、200年先の絵画の修復をする人に向けて、できるだけ古い材料を使って修復する」という話を思い出しました。

建築と絵画は近くない分野かもしれませんが、共通点が見えて面白いと感じましたし、古くから伝わるものに携わる仕事って奥が深いなと感じました。

▼次世代へ何を残すのか

宮大工さんから学んだことから伝統の技術や精神が現代の価値観と大きく異なっていると改めて感じました。現代では効率化やスピードが重視され、表面的な成果が求められがちですが、宮大工さんは目に見えない部分にまで、時間と手間を惜しまずに丁寧に仕上げる姿勢を大切にしている仕事ぶりから、長い時間をかけて最高の出来で完成する、修理するという観点で、効率優先の現代において、若者が忘れがちな物事の本質を見つめ直すことの必要性、重要さをとても感じました。

(中略)

宮大工さんは歴史や文化を未来へ継承する役割を担っていますが、現代社会では短期的な価値や結果が重視され、長期的な視野で物事を捉えることが少なくなっているように思います。宮大工さんの仕事からは、次世代へ何を残すかという意識や責任感を学ぶことができ、現代においても見習うべき大切な考え方だと感じました。

これらの学びを、自分自身のこれからの活動や日々の生活にも取り入れ、より意味のあるものにしていきたいと思います!

そして、今の若者に必要だと思った気づきを周りの友達や後輩に共有したいと思います!

学んで体験してとても充実した時間でした! ありがとうございました!

○インターン生みぞの感想

当日は、事務所の扉を開いた瞬間に感じた、木の香りを今でも鮮烈に覚えています🌳 全部のことについて感想を書きたいのですが、長くなりそうなので、私からは2つのことについて、皆さんにぜひ知ってほしいことを書きたいと思います!

▼手作業の”楽しさ”

横川さんが「手作業の楽しさ」について語ってくださった場面が、私にとって印象的でした。

「機械のボタンを押して簡単に大量にモノが出来上がる。効率化はできるかもしれませんが、それって面白くないって思うんです」

機械には真似できない人間の手作業。人間にしか作れない温もりとエピソード。人間にしか生み出せない価値……。

そういう難しいことだけじゃなくて、手を動かすことがただ「楽しい」。そう楽しそうに語る横川さんの笑顔が素敵でした。そんなピュアな心を忘れずにいたいですね。

作業場には、機械はもちろんありますが、手作業ならではの手触りも確かに感じました。

▼想いを託し、受け継ぎ、残す

また、横川さんをはじめとする宮大工のみなさんの、木や建物に語りかける姿勢も印象的でした。木造建築の修理の現場では、過去にこの建物を設計し、建設した職人、壊れたところを修理した職人など、一つの建築物に多くの人の手と想いを感じるそうです。

過去の大工は、どういう想いでこうしたんだろう、と考えながら、その建物に込められた想いを受け継いで、未来に残していく。そんな宮大工の営みが垣間見えました。

そして木材の取り扱い方ひとつであっても、木目や反り具合、乾燥具合などが異なる木材をひとつひとつ見て刻むための墨付けをするのだそう。そうして手間と想いの込められた木が織りなすのが、木造建築の歴史です。

100年以上生きた木が、未来の人達が修理して受け継いでいくことが前提で、今後何百年にもわたって建物として生きていくという、木造建築ならではの時間感覚がとても素敵だなと思いました。

建物や木材を通して過去と対話し、未来に語りかける。まるで建物に想いを託すみたいに。そして想いを託された建物は、たくさんの人の手によって生き続ける。

私たちはそんな木造建築の歴史の立会人であり、宮大工さんたちはその歴史の紡ぎ手なんだなと思うと、すごく壮大で圧倒される気持ちもあり、強く惹かれる気持ちもあります。

木造建築や木の文化について学び、木のことを好きになる、最高の時間を過ごすことができました。

改めまして、匠弘堂のみなさん、ありがとうございました!

○おまけ:鉋(かんな)体験

企業訪問プログラムが終了した後、学生のみんなで鉋(かんな)削りを体験させていただきました!

簡単そうに見えますが、やってみると意外と難しかったです。まさに”職人技”でした。

スタンダードな台鉋(だいがんな)だけでなく、飛鳥時代から用いられていたとされる槍鉋(やりがんな)も体験させていただきました。台鉋よりさらに難しい……!

あえて、昔の道具を使う/残すことにも取り組んでおられるそうです。

木造建築って、奥深い……👀