「銀座 木村家」 時代の声を訊く老舗 銀座花伝MAGAZINE vol.17

# 心の手入れ 時代の声を訊く「銀座木村家」 光の花びら 坂口貴信師舞台

私たちは今、“Dの時代”を生きています。Diversity(多様性)とDate(科学的な数値)の頭文字をとっての表現ですが、自分の周囲の環境を眺めるとなるほどと妙に納得します。面白いのは、無機質な響きのあるDate、実験や観察で得られた事実や科学的な数値という解釈で使われますが、実は原語はラテン語で「事実や観察を与える」という意味なのだそうです。

昨年惜しまれながら閉店した、150年の歴史を持つギンザのサエグサの三枝進会長は、長年銀座を観察し続けた「審美眼」の蓄積情報を、現在も「銀座の文化事業室」に保存管理し続けています。江戸時代の古地図、明治時代の錦絵、大正・昭和初期のモダン文化を彷彿とさせるマッチラベル、ポスター、書籍、写真など全て銀座資料。明治初期の銀座レンガ街煉瓦や江戸時代に鋳造された銀貨なども所蔵されています。サエグサビル内にあるこの資料室は非公開ですが、「銀座を伝えてくれる」人々限定で閲覧が可能となっています。このコレクションの存在を体験する度に、「事実や観察を与えて」止まない銀座老舗店主の心意気に感動します。

新型コロナウイルスがまた別の顔で猛威を奮ってます。銀座はこれまで400年あまりの時を超えて「多様性」と「土地の記憶の観察」によって、数々の困難を乗り越えてきました。今号では、時代の声を聞き続けた創業153年「銀座木村家」武士商法の美学や観世流シテ方・坂口貴信師能舞台レビューを通じて「見えないものを見る」感性の磨き方の視点をお届けします。銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していきます。

1 銀座 心の手入れ 素敵なルーテイン

思いを絵にしてみる

前日の雨の滴(しずく)が、樹木にきらきらと光る今朝の銀座通り。葉の緑に輝くしずくを見ると、「古今集」や「新古今集」が和歌に込めた独自の絵画美を想い起こします。古代の歌人は思いをどのように絵のような歌にしたのだろう、と。 絵のような美しさを描いた和歌といえば、桜の白い花びらが風に吹かれて散るさまを波に見立てた一首。

さくら花(ばな)ちりぬる風のなごりには 水なきそらに波ぞたちける 紀貫之

「桜花を風が散らしてしまった。その風のなごりとして、水のない空に波がたったよ」

花を散らした風は静まったのだが、それが散らした花がまだ空中に舞っている。花びらがひらひらと浮遊する様子が目の前に映像のように流れます。春の終わりへのうら寂しさを大胆に描いた貫之の言葉の展開力にはびっくり。ささやかな変化を映像として形容する和歌の世界、想像力の玉手箱のフタを開けるワクワク感でいっぱいになります。

朝のルーティン 香と瞑想

夜明け前の銀座散歩のあと、ようやく朝陽が降り注ぎ始めた我が家の窓際に香瓶を置く瞬間が好きです。「古寺のキリッと沈香」(*1)を燻らせて、気分を覚醒しながらの瞑想時間。いつか訪れた古刹の静謐な風景がイメージの世界に広がって心が揺蕩う(たゆとう)ようです。瞑想時間は30分と決めています。たった30分という短い時間にも関わらず、ゆっくりと瞼を開けると悠久の時を辿ってきたような浄化された気分になるから不思議です。 (*1)銀座香十謹製「いろは香」沈香

「心を手入れする」ということ

時として瞑想時間ルーティンは、心底に眠っていた大切な声を呼び起こしてくれる力があるようです。長期自粛の疲弊も手伝って感性が鈍る時、自分の心の状態を確認することが実に難しくなっていきます。生活を送る中で抱く「自分だけ良ければいい」という思いがどんどん積み重なっていく罪悪感、心の大部分がその利己的思いに占められている時の憂鬱さ、閉塞感。

ありがたいもので、そうした息苦しさを感じる状況でこそ瞑想はより良い「解」に導いてくれます。100年前に活躍したイギリスの哲学者ジェームズ・アレンの「心は自分で手入れをしなければならない」と、人類に向けて放たれた言葉が響きます。

人間の心は、庭のようなものです。それは知的に耕されることもあれば、野放しにされることもありますが、そこからは、どちらの場合にも必ず何かが生えてきます。 もしあなたが自分の庭に、美しい草花の種を蒔かなかったなら、そこにはやがて雑草の種が無数に舞い落ち雑草のみが生い茂ることになります。すぐれた園芸家は、庭を耕し、雑草を取り除き、美しい草花の種を蒔き、それを育み続けます。 同様に、私たちも、もしすばらしい人生を生きたいのなら、自分の心の庭を掘り起こし、そこから不純な誤った思いを一掃し、そのあとから清らかな正しい思いを植え付け、それを育みつづけなければなりません。 Title:「As A Man Thinketh」 Auther: James Allen

仕事でもプライベートでも、思いやりに溢れた、誰かの役に立とうとする美しい心が自分の大部分になれるように、弛まなく手入れを続けたいものです。この「庭」の話は、私自身が自分を取り戻す原点であり、今も銀座を掘り起こすための着火点であり続けています。

2 銀座の老舗 あんパン老舗「銀座木村家」

銀座はよく手入れされた「庭」に例えられます。光をそそぎ、 土を耕し、 シルクのようになでて、 たっぷりの水をまく。そうされて来たからこそ「美しい庭」は今目の前に広がります。

銀座の「庭」を創り上げるのは、歴代の老舗店主たち。彼らは、銀座が持つ土地の記憶や、リソースを耕しながら、自らの商品の種をまき、たっぷりの水を注ぎ、愛おしむように大切にそれを育て続けます。成長のための太陽(光)は、銀座を好きで訪れてくれるお客様たちの熱い応援。銀座がお客様の目に光り輝く街に映るとしたら、それは、そうした街を愛する店主とお客様との心のコラボを実は見ているのだと思えて来ます。

銀座中央通りは、そんな「美しい庭」を体感できる街の象徴です。

通りの真ん中に立つと、広々とした大空の下に、長い年月をかけて銀座を創り上げて来た商店が建ち並ぶ光景を目の当たりにします。

その中でもひときわ目立つ巨大「あんぱん」看板の老舗、創業153年「銀座木村家」が今回の物語の主役です。

▪️銀座で武士の商法

明治維新の大変革が始まったばかりの明治初年から、新政府は職を失った下級武士たちの職業訓練のため「授産所」を開設する。それは、いわゆる貧民対策の「救済所」というより、全てを失った旧武士たちにとって、自らを束縛するものはなく過去も伝統も問われない、全てが新しい生き方への「創造」の入口であった。新しい挑戦によって、冒険心や敢行力に火がつき、その後時代に見合う新商売、今で言うベンチャービジネスに果敢に挑戦した男—それが、「銀座木村家」創業者・木村安兵衛である。

紀州家の「江戸お蔵番」であった安兵衛は失職後、手に職をつけるために通った「授産所」でオランダ人の屋敷で働いていた元パン職人と出会い、当時日本に伝来したばかりの「パン作り」に興味を持ったことがきっかけだったと云う。その頃、日本では脚気(かっけ)にかかる人が多く、パンにはそれを予防するビタミンB1が含まれているため、健康食品として売り出すことはどうか、と考えたのである。しかし、当時は文明開化が始まったばかり。大衆はパンに馴染みがなく、なかなか売れない。そこで人々の間で人気のあった和菓子「酒まんじゅう」にヒントを得て、同じ原材料の酒種パンで餡を包む和式パンを作ることを思いつく。

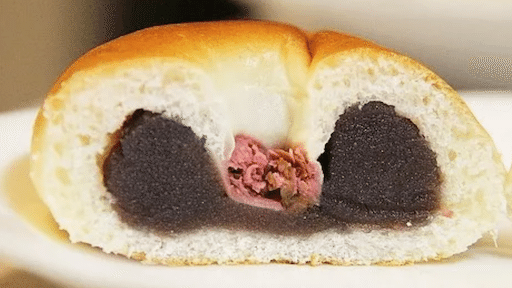

秘伝のパン生地「甘み」

ここで、木村家のあんパンについて少しお話する。一般に売られているあんパンよりも一回り小振りで、二つに割ってみると全く空洞がなく餡がきっちり詰まっていることが特徴。小さいながら満足感がとても高く、パン生地に甘みがうっすら染込んでいる。この「甘み」こそが「木村家あんパン」の特徴で、実は秘伝「酒種」がもたらしているのだという。

では、秘伝の「酒種」とはどんな酵母なのだろうか? 酒種とは米と麹(こうじ)を発酵させてできる「天然酵母」のことで、日本では古くから日本酒を作る際の発酵源として使われてきた。通常、パン生地作りには果物などからおこした天然酵母や、イースト菌を使うのが主流だが、「銀座木村家」では、酒種を使っている。木村家あんパンを食べたときに感じる、麹のほのかな香りとしっとりとした食感は酒種に由来するのだ。

大火による消失から繰り返し再建

創業者・木村安兵衛と次男英三郎が、銀座木村家の前身である「文英堂」を、明治2(1869)年に芝・日陰町(現在の新橋駅付近)で開業。翌年火災に見舞われ、京橋区尾張町(現在の「GINZA PLACE」付近)に移転。屋号を「木村家」に改める。ところが明治5(1872)年、銀座大火によって再び店舗が焼失したが、木村安兵衛は、次男の英三郎と力を合わせてこの困難を再び乗りこえ、明治7(1874)年に「銀座木村家」を現在の銀座4丁目に再建する。

山岡鉄舟の筆による「木村家」看板

▪️明治天皇への献上 — 侍従・山岡鉄舟が口添えー

明治5年(1873年)、新橋—横浜間に鉄道が開通し、文明開化の気運ととともに銀座煉瓦街が建設される中、あんパン作りに熱中していた木村親子は同年に名物となる「酒種(さかだね)あんパン」を考案する。しっとりとした生地であんこを包んだこのパンは、時代の気運に乗ってあっという間に評判になっていく。

日本素材の「酒種」を絶賛

以前より安兵衛が通っていた武術道場にて親交のあった、剣豪・山岡鉄舟に試食を願い出たところ、西洋から入ってきたパンとは違う、「酒種を使ったその生地であんを包み焼き上げる」という日本の素材を活かした技術が山岡の心をとらえた。そして、当時明治天皇の侍従であった山岡の推挙により、明治天皇に明治8年4月4日献上することが決まった。この栄えある【酒種あんパン】づくりは木村屋初代当主 安兵衛、二代目 英三郎に、三代目を継ぐ弟の儀四郎らによって、2週間かけて酒種の仕込みが施されたという。あんパンのへそには、奈良の吉野山から取り寄せた八重桜の花びらの塩漬けが埋め込まれ、季節感をたっぷり盛って焼き上げられた。

150年のロングセラーに

そして東京向島の水戸藩下屋敷を行幸された明治天皇に初めて、酒種桜あんぱんを献上することとなる。あんパンは明治天皇のお気に召し、ことのほか皇后陛下(昭憲皇太后)のお口にあったと伝えられる。献上以来「木村家のあんパン」の評判はいっそう高まった。

そして今日に至るも製法を変えずに引き継がれ、日本のソールフードの代表として明治7年(1875年)以来のロングセラーとなっている。

「木村家」では、明治天皇に献上された4月4日を「あんパンの日」として記念日に制定している。

当時の木村家あんぱんの宣伝風景

手作りで日に1万個

—美味しさの秘密は、丹念な手作り工程—

銀座木村家ビル7、8階にある工場では、朝6時から夕方ごろまで絶えずパンが製造されている。あんパンは7階の工場で作られ、開店前に700~800個ほど用意する。1日の製造数は、平日で約5,000個、週末では10,000個にも上る。常時10人ほどの職人が、相当数にもかかわらず、ほぼ手作業で製造している。「あんこを包むのは、機械じゃできないんですよ」と語るのは、この道55年の荒井さん。

「手袋をつけていると、生地の繊細な変化が分かりません。だから、衛生管理を徹底した上で、素手で作業をしています。触って、確かめる。当たり前のことですが、その当たり前のことを丁寧にやって行くのが、木村家のポリシーです」。焼き上がったパンが窯から出た瞬間の香りを吟味しながら、温度低下に伴う凝縮水がパンに付かないように注意深く木製トレーに載せて店頭に運ばれる。

▪️酒種マイスター(種師)の秘伝

酒種は、天然酵母の中でも安定して生産するのが特に難しいとされる。気温や湿度によってパンがうまく膨らまなかったりと、状態を安定させるのが困難な酵母。そのため、「銀座木村家」には「種師」(たねし)と呼ばれる発酵のマイスタ–(プロフェッショナル)が存在する。効率を求めれば、イーストを使って3~4時間でパンができる。自然発酵のものは、菌の状態によって発酵の早さが違い、種起こしから1週間でようやくできるというものもあって、効率的ではない。それでも、天然の酵母にこだわるのは、【日本初のあんパン】を誕生させ、明治天皇に献上したという誇りと伝統が受け継がれているからだ、という。種師は1日中、酒種の様子を観察して、最適な環境になるよう室内の気温や湿度をコントロールをする。しかも全国に向けての大量のあんパンを毎日製造しているにも関わらず、使用される酒種を手がける種師はたった2名という少数精鋭。

そもそも、酒種は日本にしかない酵母である。毎朝お米をとぎ、酒種をつくるところから1日が始まるという根気のいるパンづくり。気の遠くなる様なルーティンを気を抜くこと無く続けられるのは、生きている「酵母」のすごさに出会い感謝しているからだと言う。

100年後に残したい「酵母」 世界の酵母として選定

ベルギーに本社を置く世界の製菓製パンの原材料メーカーが、世界中から地域特有の発酵種を集めて酵母博物館ライブラリーを創設、運営している。世界中に地域特有の発酵種があるが、扱う会社などに後継者がいなくて廃業となることも多いのも現状。貴重な発酵種を後世まで残したいという思いから非営利で稀少酵母を保存している。

2017年、そこに日本でだけ製造されている酒種として日本で唯一、木村家の「酒種」が選定・展示された。「コメ食」の日本から、パン食の栄誉を日本で初めて受けることとなり、木村家の酒種は世界標準の仲間入りを果たしたと云える。

▪️銀座老舗店主ご推奨 「木村家」ランチ

パン好きにはたまらない

銀座の老舗店主とのたわいない会話の中で最も楽しいのは、「ランチのおすすめトーク」。創業260年を超える呉服の老舗「越後屋」の9代目・永井店主は、食べることが大好きで、毎日昼食場所を変え、新規開拓者精神に富んだグルメ通。そのご店主をして「あのグレードと価格は凄い」と言わしめるのは、銀座木村家のランチメニュー。

焼きたてパン 「食べ放題ランチ」

銀座木村家ビル3階では、洋食とパンの食べ放題が付いた洋食グリルを楽しむことができる。パンの食べ放題はすべてのフードメニューについているので、料理を注文すると、自動的にパンが食べ放題になる。カゴを抱えた店員に声をかけ、好きなパンをお皿に乗せてもらう。食べ放題はシーザーサラダ(1400円)等にも付けられる。何度でもお変わり自由、銀座ではなかなかお目にかかれない超お得なサービスランチだ。

人気のにんじんパンは、ほんのりとした人参の甘みがクセになる逸品。特徴的な豆パン、数種類の豆がふんわり生地に包まれるように入っていて、絶妙なバランスで香ばしい。ほうれん草のパンは、彩りも良くふんわりもっちりした食感、チーズブールは、チーズの芳醇な香りが特徴。チーズとクルミパンは、柔らかいパンの中にあるクルミの食感が楽しめる。レーズンオレンジピールは、オレンジピールの爽やかな香りが楽しめ、少しオトナな雰囲気のパン。この他にもシンプルパンや、銀座の高級レストランで提供されるバケットなど、常時10種類程のパンが揃っている。どの種類をどれだけ食べてもOK。また、種類は毎日変わるので、何度訪れても楽しむことができる。

【銀座 木村家】3階 洋食グリル

http://www.ginzakimuraya.jp/store/ 営業時間を予めご確認の上お出かけ下さい。

定休日:無休(大晦日・元旦を除く)電話番号:03-3561-0091

▪️木村家店主 お届けしたい「5つの幸福」

2012年から銀座木村家の代表取締役に就任された、木村美喜子社長の言葉からは熱い心意気が伝わってくる。

「全国に木村屋ブランドはありますが、フランチャイズではなく『暖簾分け』で、ロイヤリティも取っていません。昔から、グループ会社である木村屋總本店の営業エリアは、関東だけです。暖簾分けをして、それぞれ地元で頑張っている方々の地域に本家が出ると、そのお店を潰してしまう可能性があるので、暖簾分けをした皆さんに全国で頑張ってほしいと云う気持ちからそのようなカタチを取っています。創業の時代から「パン食を日本に広めたい」という思いがあったため、あんパンの特許も取っていません。」

「木村家では、お客様の幸福、パートナーの幸福、従業員の幸福、会社の幸福、自分自身の幸福をかねてより家訓として掲げています。当たり前のことですが、災害の際には救援物資としてパンをお届けすることをはじめとして、5つの幸福を大切に、スタッフとともに共有しています。銀座のお手伝いを積極的にしながら街を盛り上げることも率先してやらせて頂いています。世代を超えて愛して頂けるパン文化を職人を大切にこれからも盛り上げていきたいと思っています。」

銀座には、老舗専門店が実に良く似合う。そこには、長年お客様と培って来た「信用」が光り輝いて見えるから、と云う気がする。

「酒種あんパン」を贈物に!

時節柄、店頭で出来立て「酒種あんパン」を購入することが難しい昨今、「木村家からの贈物」通販サイトで購入することができます。

♡通販サイト♡

銀座木村家からの贈物

http://www.ginzakimuraya.jp/gift/

3 能のこころ 光の花びら「融」

—「三人の会」3/13 坂口貴信能舞台 レビュー

大粒の雨が降り注ぐあいにくの天気にもかかわらず、満席(感染防止市松配席)の観世能楽堂。そこは【美しい能舞台】を心待ちにするお客様の熱気につつまれています。

観世流シテ方 坂口貴信師による世阿弥作の謡曲『融』(とおる)は、主人公の「源融」(みなもとのとおる)の世界観に一気に引き込まれる圧巻の舞台となりました。

舞台を脇正面席で食い入るようにご覧になられていた源氏物語解読の専門家であり、香道の老舗・銀座香十の元社長、稲坂良弘氏が、思わず吐露された言葉。—「舞台から発する言霊、音霊の力に圧倒されました。これまでに見たことの無い美しい光源氏を彷彿とする舞。満席の気の波長とも合致して、能楽堂空間に響き合っていることに興奮しました」

秘技「十三段之舞」のクライマックスまでの「あらすじ」を追いながら、坂口師の能舞台のレビューを試みます。

(文責:岩田理栄子)

世阿弥作の謡曲『融』は、仲秋の名月の夜を舞台にした、詩情溢れる名作です。光源氏のモデルともいわれる主人公の源融の失われた優雅な日々の情景を、その象徴とも言える月下の六条河原院に浮かび上がらせる舞台イメージ。その廃墟の涸れた池に水が甦り、冴え渡る月光の下で舞い遊ぶ融の霊の優美な姿。早舞(はやまい)の替えや舞い働(まいはたらき)など特殊な演出が見所の『融』ですが、今回は、通常五段の早舞を十三段舞い重ねるという秘技:「十三段之舞」(重い習の特殊演出)が披露され、源融の華やかな御遊の様子を強調した演出となっています。

前シテ(汐汲み老人)、後シテ(融)共に坂口貴信師が勤めます。

▪️『融』物語のはじまり

源融は、嵯峨天皇の12男で、光源氏のモデルとなった一人と言われています。当時は藤原家が栄華を誇っていた時代で、 政権争いに負けた源融は六条河原(現在の京都河原町五条のやや南)に大邸宅を建て、宇治に別荘(のちの平等院)を営むなど、その余生を風雅を尽くして過ごしました。

陸奥の塩竃に惚れ込んでいた源融は、そこに千賀の塩竃を模したものを建て、大阪から海水を運び入れ、熱して製塩する風情を楽しんだようですが、源融亡きあと後継ぎもいなかったため、六条河原院も塩竃も荒れ果ててしまいます。『融』の舞台はここからの話で、中秋の名月が美しく輝く夜、東国からやってきた旅の僧が、六条河原院に到着したところに、田子(水を運ぶ木の桶のようなもの)を前後に担いだ老人が現れた場面から始まります。

▪️詩情豊かな「汐汲み老人」表現

「月もはや 出汐になりて塩竃の浦さび渡る気色かな。」

《いよいよ月の出とともに、潮も満ち来る夕暮れ時を迎え、この塩竃の浦も一層うら寂しさが勝ってきた。》

といって老人は登場します。

自分はここの汐汲みだと言う老人に、海のない都に汐汲みとはと怪訝そうに聞く僧。ここは六条河原院、都に作られた塩竃の浦だと老人は答え、上に述べたような源融のこと、六条河原院のことを詳しく話します。

汐汲み老人と旅僧との会話には、いくつもの名歌が含まれます。

例えば、次の様な場面(現代語訳)。

老人「・・その古い入り江に落ち葉が散り浮き、松蔭の月さえも澄

んでは見えず、秋風の音だけが残るばかり。それゆえ歌に、

—君まさで煙絶えにし塩竈のうら淋しくも見え渡るかなー

と貫之(紀貫之/古今集)も詠んだのですよ」

旅僧「—音羽山音に聞きつつ逢坂(おおさか)の関の此方(こなた)

に年を経るかな—(在原元方/古今集)と詠まれていますから、

逢坂も近いのだろうか」

老人「あれこそ —夕されば、

旅僧「野辺の秋風」

老人「身にしみて、

旅層「鶉(うずら)鳴くなる」

老人「深草[の里]—(藤原俊成/千載集)と詠まれた深草山だ」

老人「あれこそ —大原や小塩(おしお)の山も今日こそは[神代の

ことも思い出づらめ—(在原業平/古今集)と詠まれた小塩山

だが、今日初めてご覧になったのか。もっとお聞きくださいよ」

このやりとりの中で、前シテ・老人(坂口師)の表情が実に豊かでその心情を表現するのです。遠くの山々を眺めながら、その名を和歌に織り交ぜて語る時、表情の変化が面の向き(客席から見ることのできる角度)に細かく的確に施され、坂口師の和歌の解釈の深さと相俟って手に取るように老人の切なさ、悲しさが伝わってきます。秋風だけが、昔を偲んで寂しい音を立てているという情景の中、老人がこの荒廃した屋敷に自分の老いを重ねる表情、昔を慕って泣き崩れるシーンは静かな場面ながら圧巻の趣があります。シオリ(泣きのシーン)にこれほどの情感がこめられている所作を見たことがありません。所作は「ただ型をなぞればいいものではない」という坂口師の教義が思い起こされます。単純な所作にこそ、演じ手の「人間性の豊かさ・心の動き」が出る、という言葉を体感できる場面です。

ここから、地謡との掛け合いとなります。

地謡「聞いているうちに秋の風が吹く方角に当たるのか、小塩から峰続きに 西の方に見えるのは何どこだろう。」

老人「秋も早、秋も早、半ばまで過ぎ、松風が吹き、松尾、嵐山も見える。」

地謡「嵐吹く秋の夜も更け、空は澄み渡り、上がって来た月影が差し、」

老人「満潮のときも、早、過ぎて」

地謡「少しの間も惜しい時なのに、照り輝く月に心をとられ、

老人「興に乗って」

老人は、僧に請われるまま、付近の名所を教えます。夕暮れの薄暗がりが、名所の数々に幽遠な情趣を添えて行きます。そうするうち澄み渡った空に月が上ると、「満潮が過ぎてしまった。さあ、汐を汲もう」と言って老人は汐を汲み、そのまま汐曇りに紛れて、消え失せてしまいます。

この時間の流れを丹念に創り上げる坂口師の静謐でありながら豊かな面差しを持つ所作が見事です。

「融」のテーマ「月」

夜も更け、月の光は冴えまさる。旅僧は、深い眠りに落ちて行く…。

その夢の中に、融の幽霊(後シテ。坂口師)が在りし日の姿で現れます。昔を思い出し、月を眺めに現れた融は、生前、明月の照らす池に舟を浮かべて催した夜の遊宴を懐かしみ、月光の下、舞を舞い始めます。融の優雅な舞い姿。それはまるで神々しく花びらが散って行くようです。

▪️クライマックス「十三段之舞」

特殊演出は流派によって様々ですが、今回の特殊演出は融が昔を偲び早舞(はやまい/*1)を舞う場面における観世流「十三段之舞」です。本来は五段構成の舞であるところ、それを二度繰り返し最後に三段の舞を舞うという、都合十三段の構成となっています。

本来能楽は同じことを繰り返すことを嫌うため、最初の五段を一番オーソドックスな「黄鐘(おうしき)調」で舞い、次はやや高い調子の盤渉(ばんしき)調」、そして最後は急之舞(きゅうのまい/*2)で舞うと言います。特に「舞返」、「十三段之舞」、「酌之舞」など後半の舞に関して小書が多く、月光の下で貴公子が優雅に舞う風情を演出するために、先人たちが工夫を重ねてきた道のりが偲べるというものです。

後シテ(融)が夢の中に現れる 場面では、舞の途中で橋掛りに行き、囃子を聞き澄ますように佇む「クツロギ」演技が入り、また、その「クツロギ」を含めた五段を舞った後に急之舞を舞う、という流れとなる構成です。そして能面の「中将」は、憂いを帯びた品のある表情をますます際立たせます。

空間を大きく使い、緩急を細部の表現に取入れたこの「十三段之舞」は、見ている者全てを光源氏の世界に引き込んでしまう様な優麗さと迫力に満ちています。坂口師の舞台を撫でる様な足ハコビの美しさが融の格の高さを感じさせたのは勿論のこと、長丁場の舞表現にもかかわらず、息を切らさぬどころか益々高まって行く「気の集中」が、客席一同をして身を乗り出して舞台に集中させてしまうという、とんでもない力を会場全体に創り出しました。

融は生前には風雅な生活を送っていた一方で、政治的には不遇であったことから、世間・現状への恨みを抱くこともあった人物です。この小書によって、いわば鬼にも通じるような融の別の性格が、優雅な中にも見え隠れする演出となっている点、坂口師の豊かな表現力との合わせ技で、この舞台に更なる深みを与えているようでした。

白い装束は、湖面に映し出される月光に舞う鳥の羽ばたきを思わせ、能舞台を突抜け天上に昇るかのようです。

最終の謡が「月」をテーマにしたこの物語の情景を呼び覚ましてくれます。

「月もはや 影かたむきて 明け方の、雲となり 雨となる、

この光陰に 誘はれて、月の都に、入りたまふよそほひ、あら名残惜しの面影や、名残惜しの面影。」

《月も既に西に傾いて明け方となり、昇天のあり様は、まるで雲となったのか雨となったのかと見えていたが、夜明けの光に誘われるようにして、月の世界へ入ってしまわれるご様子は、なんとも名残惜しい。》

【用語解説】

*1「早舞」(はやまい)

舞の種類のひとつ。男性貴族の霊や、龍女の舞などに用いられ、ノリ良く、上品であることが大切とされる。

*2「急之舞」(きゅうのまい)

舞事の中で最も急テンポに舞われる。

*3「舞働」(まいばたらき)

神仏や龍神、天狗等が威勢を誇示するなどの場面で舞う働き事(囃子を伴う所作のこと)のひとつ。単に「働/はたらき」ともいう。

舞台が終わり席を立つ時、お客様が口々に独り言のように漏らされる「溜息が出るわ」、「美しいわね」、「益々格を上げられて行くようだ」、「素晴しい、素晴しい!」など、感嘆の声が伝わってきました。

また一段と高みに上られた坂口貴信師の舞台をリアルに観賞できた歓びを噛みしめました。

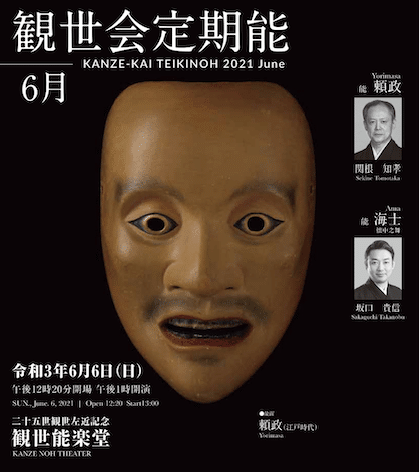

●次回 坂口貴信師 能舞台

観世会定期能 (観世宗家主催の能公演)

と き:令和3年6月6日(日)開演 午後1時(開場12時20分)

ところ:観世能楽堂(GINZA SIX地下3階)

ー演目ー

【能】 「頼政」 関根 知孝

【狂言】真奪 善竹 十郎

【仕舞】芦刈 山階 彌右衛門 自然居士 野村 四郎

芭蕉 観世 清和 猩々 寺井 栄

【能】 「海士」 懐中之舞 坂口貴信

チケット申し込み → 観世ネット

4 銀座情報 第2回 能楽師直伝 「能楽・狂言講座」 in 築地本願寺

◆「能楽師が読む『風姿花伝』〜第2弾〜」

と き:4月23日(金)14:00-15:30 講 師:観世流 シテ方 坂口貴信先生

会 場:築地本願寺 銀座サロン 東京都中央区銀座2丁目6-4 竹中銀座ビルディング5階 代表 TEL 03-6263-0430 受講スタイル:会場参加、WEB参加をお選びいただけます。

🌼坂口貴信能楽師メッセージ🌼

前回第一弾では、『風姿花伝』第一章 稽古年来条々より、能楽師の成長を自身の体験を交えながら解説いたしました。

今回の第二弾では、同 第二章 物学条々、第三章 問答条々を、リンボウ先生こと、林望先生の著書『すらすら読める風姿花伝』の朗読を交え、現代社会との共通点や、現代の能楽においてどのように息づき、表現されているのかなど、能楽師の立場からお伝えしていきます。

◆「狂言の世界〜役柄について〜」

と き:5月7日(金)14:00-15:30 講 師:和泉流 狂言師 野村太一郎先生 会 場:築地本願寺 銀座サロン

◆「夢幻能とは何か」

と き:6月1日(火)14:00-15:30 講 師:喜多流 シテ方 大島輝久先生 会 場:築地本願寺 銀座サロン

【お申し込み】

築地本願寺・銀座サロン KOKOROアカデミー

*下記サイトよりご登録の上、講座一覧から受講申込みができます。 (受講料1,000円/1講座)

◆編集後記(editor profile)

銀座では以前から、様々な「早朝の学び」の場が開催されています。例えば、安岡正篤関連の「論語学びの会」や稲盛和夫の流れを汲む「政経塾」などがありますが、この3月から誘われて「森信三を読む」輪読会に参加する機会に恵まれました。Clubhouseというコミュニュケーション・ツール(アプリ)を使っての「声だけ」のやりとりが実に気軽で新鮮です。「声を出す」は黙読と違って「言葉を読み飛ばさない」凄さに満ちています。早朝から声を出して一文を読み上げる「輪読」は、目の覚めるような高揚感にワクワクして身体が熱くなるようです。そして参加者の気づきを一文ずつ発言して学び直します。参加者の数の分だけ、視点が豊富になります。

思想家・森信三氏が「修身教授録」の中で、弾力のある人間性を身につける大切さを説いていますが、そのための本の読み方にも注意を喚起しています。

「言葉に触れた時に・・単に耳慣れ聞き古したこととして、深くは心にもとめないのが、常だと言えましょう。したがって、そこに新たなる響きを聞き、その深さに驚くことを忘れがちであります」

「声を出す」輪読は言葉の新たな気づきや深さを発見できる、言葉磨きの最強のツールだという気がします。

これまでの感染対策を一から見直す必要性を求められる、コロナ変異株。1年の経験もここからはリセットし新たな取り組みが求められています。ようやく新年度の事業が走り出したこのタイミングで襲ってくる過酷さ。下を向かずに、なおやり方を変えることが出来る、人間性の弾力がまさに問われています。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊