「柳宗悦からの恋文」美の社会変革 たくみ銀座花伝MAGAZINE vol.15

# 柳宗悦からの恋文 「美」で社会を変革する老舗 銀座民藝「たくみ」

銀座に春の足音が近づくと、老舗から一通の葉書が届きます。

立春大吉、お会いしたいです。

心の底からリアルに話すことを切望する昨今、この1行に心の渇きを感じてドキッとします。ありふれた日常の愛おしさを90年前から伝え続けた老舗「たくみ」。届いた葉書は創業者・柳宗悦からの恋文のように思えます。

その昔、「実用品」というだけで軽視された日用の器。「名もなき陶工たちの手仕事によって生み出される」雑器こそ美しいと、器の背後にある物語に新たな美を発見した思想家・柳宗悦。民藝発見の旅を通じて、日本、東アジア、そして世界へと「民窯」に光を灯し続けます。

日本の生活をデザインする

利休以上の眼を持つといわれた宗悦の「美の直感」は、器が生まれた土地の自然と結びつき、その耀きは現代の私たちの暮らしの中の美意識として今も深く息づいています。銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していきます。

1. 銀座の食卓

「おしゃれで、やさしい生活」 ー宇野千代—

銀座縁の女性と云えば、作家・宇野千代をあげる人は多いことでしょう。

宇野千代(1897~1996)は、98年の生涯において、小説家としてのみならず、雑誌編集や着物のデザインなど多彩な活動を行いました。1936年に銀座にスタイル社を設立、グラビア・流行チェック・ヘアスタイル・人生相談・外国スター動向などモダニズムにあふれた日本初の女性ファッション専門誌「スタイル」を編集・発行。創刊号の表紙絵を画家・藤田嗣治、題字を画家・東郷青児が担当したことでも話題になった同誌は、1959年に終刊を迎えるまで「いかにおしゃれな生活をするか」をテーマに発刊され、新しい時代の生活スタイル提案雑誌のさきがけとして多くの女性達に影響を与えました。

恋多き破天荒な人生を楽しんだ宇野千代は、自らデザインしたモダンで鮮やかな色柄の着物をまとい、銀座5丁目附近にあったカフェに座ってお茶を楽しんでいたといいます。街行く人々の表情をながめることが何よりの楽しみで、小説の着想も大いにこのカフェ時間から生まれました。銀座木挽町(現在の新橋演舞場エリア)に自宅を持ち、仕事場も銀座にあった宇野千代にとって銀座は生活する街であり、自ら立ち上げたスタイル社の開業の地でもありました。作家の尾崎士郎、画家の東郷青児を始め数々の芸術家たちとの恋愛を肥やしにしながら、借金など私生活のトラブルもなんのその、「おはん」はじめ女性の生き方にフォーカスした多くの文学作品を世に送りつづけました。困難にぶつかっても折れない心、人生をタフに生きるための考え方を、思想家・中村天風の教えに学んだといいます。 “自分の心に嘘をつかない”を信条とした彼女が、才色兼備という強みの上に、たおやかさと豪快さまでまとって生きた、「私、なんだか死なない様な気がする」という有名な言葉に象徴されるそのパワフル人生は、当時の新しい生き方を求める女性達はもとより、おしゃれな現代の女性たちにもエールを送っています。

やさしい食卓

そんな波瀾万丈の一生を送った宇野千代は、食べること、料理をすることが大好きで、「いつか銀座で惣菜屋をやってみたい」というほどでした。自分が作った料理の写真や作り方を集め、食卓を楽しむ様子を「私の長生き料理」(集英社文庫)という本にまとめています。「おはん」「生きて行く私」など名著の中で目立たぬ作品ながら、激動万丈の日々とは裏腹の「やさしい暮らし」を大切にしている姿に出会える1冊です。

「材料は、特別のどこそこの店でなければというこだわりはあまりありません。いつも近所のスーパーや八百屋さんから買ったもので、台所を賄っています。材料は良に越したことはありませんが、ちょっと手間をかければ結構おいしくなるものです。心がけ次第で旨いものができると思っております」

どんなに身体に良くても、美味しくなければいけない

当時の木挽町7-3あたり(現在の銀座7−15)、スタイル社を共に立ち上げた編集者・北原武雄と暮らした新居があり、近所の魚屋・八百屋に出かけていた日常が伺い知れます。

「イチジクの利休仕立て・イチジクの海老あんかけ」「穴子や鰻を使った献立」「蛤料理」などという、料亭にでも出てきそうな献立も得意でしたが、彼女の長生き料理の真骨頂は、なんといっても、さつま芋、大根、小豆などのシンプルな野菜類を使った和食です。中でも、ひときわ目に留まるのが「きぬさや炒め」。

「きぬさやというこの野菜が私は好きなのです。主菜にはなりませんが、いえ、主菜を引き立てる名脇役。出しゃばらず、それでいて、その色といい香りといい、春の息吹を食卓に呼んでくれます。」

「強火でさっと炒めて卵を落としてスクランブルエッグ風にしたり、出汁で煮て卵とじにしたり、刻んでお吸い物にしたり、残ればさっとゆでておき煮物の盛りつけにちょっと入れて引き立てたり、まことに重宝な野菜」

色鮮やかにするために煮たあとに「氷水で色とめ」をする、盛りつけでは「かつをぶし」をかけるなど、一手間が大切と書き留めています。

稀代の目利き、小林秀雄や青山二郎との交流から美意識の指南を受けていた千代は、推奨の器(瀬戸、李朝白磁、伊万里)などを食器棚に並べ、シンプルな野菜料理とともに食卓を彩って楽しんでいたといいます。

2 . 美しき手仕事 民藝の聖地 銀座「たくみ」

—柳宗悦 《美しく生きる》 発信地—

銀座には、日本を代表する「器の美」の基準を創りだす老舗が3店あります。魯山人(ろさんじん)をデビューさせた名店「黒田陶苑」、京都・澤村東哉(さわむらとうさい)が生んだ老舗「東哉」、そして「民藝運動」の創始者であり、日本民藝館の創設者、「用の美」の美意識を生み出した柳宗悦(やなぎそうえつ)が創業した老舗「たくみ」です。それぞれに、現代においてもなお、私たち日本人の心底を揺さぶる「美意識」を放ち続ける、日本を象徴する名店です。銀座が「日本文化の堆積する街」といわれる所以がここにもあります。それは、商いの檜舞台として銀座を選ぶ店主たちの心意気があらわれているということに他なりません。

銀座並木通りを新橋方向へぶらりぶらり散策しながら、右手に資生堂の白亜ビルを通り過ぎ、花椿通りを右折、広い外堀通りに出ると、左手に柳宗悦が創業して88年の老舗はあります。

個性的なファザードをくぐると、店内には日本を始め、世界の工芸品の数々が彩り豊かに出迎えてくれます。陶磁器、ガラス、籠など編組品、和紙、金工、木工、鉄器、郷土玩具、などそれはまるで世界各国の職人による手仕事の宝箱に潜り込んだようにバラエティに富んでいます。創業者・柳宗悦の美意識はどこから生まれたのか、私たちの暮らしを心地よくする器の世界を求めて誌上散歩していきましょう。

1) リズムとモダンが運ぶ 心地よさ

「美術品や、観賞のための工芸品ではない、ありふれた日用品が美しい」と使われることを前提とした健やかな「美」を発見したのが、思想家・柳宗悦です。

日本の地方民窯や朝鮮の陶磁器などを中心に、名もなき職人がつくった器を数多く発見紹介し、「手仕事で造られた使い勝手のよい道具は、自ずと美しい」と職人の手わざや触り心地に「美意識」の原点を求めたことで有名です。大正時代に民衆的工芸の意味から「民藝」という新しい言葉を生みだし、柳の美意識は「用の美」と称えられ、現在のインダストリアル・デザインの原点にもなってきました。私たちの暮らしに宿るシンプルで美しい、現代の美意識に大いなる影響を与え続けています。

◆奇跡の出会い ー大分・小鹿田焼き

柳宗悦は1931年大分県の深い山間を歩いていて、当時まだ無名だった焼き物に巡り会います。手法が古いのに形がよく色の美しい焼き物を生み出す、小鹿田窯(おんだやき)です。その小鹿田焼は、人知れず300年もの間受け継がれて来た焼き物でもあることを知って、驚愕したことを「工藝選書」に書いています。そこには、伝統的なリズミカルでモダンな幾何学模様が踊る景色がありました。

大分県日田市の集落で受け継がれて来たこの小鹿田窯の技術は、親から子へと受け継がれる、一子相伝の世襲制です。現在の窯元は開窯時からの流れを汲んだ数軒のみ。時代とともにほかの産地で機械化が進む中、小鹿田焼では、すぐ近くにある山の土を原料にし、川の力を借りて、家族全員が参加しながら、すべての工程をこつこつと手作業のみで行っています。土地に生きる陶芸です。

日本の秘境の土地で育まれた手仕事の美しさに柳は驚愕したと後で述べています。歴史ある焼き物なのに、現代の暮らしに実にフィットする心地よさ。

トビカンナ手法

このモダンな模様は、陶工がトビカンナや刷毛を使って、ひとつひとつ丁寧に描いたもの。シンプルながらも、これらの模様が何気ない料理を絶妙に引き立てます。独特な存在感を生かしてメインのお皿としても、また、素朴で落ち着いた色合いを生かして脇役としても使えます。

とにかく使い勝手がいいので、いつも食卓に上がる点が魅力。手作業ならではの味わい深い表情を楽しむ醍醐味もあり、使い手による工夫で多彩な景色を見せてくれます。

刷毛手法

2) 健やかな手わざ「用の美」発見の旅

柳宗悦は、民藝運動の志を共にする仲間・河井寛次郎、濱田庄司らと、北は津軽から、南は薩州まで、日本の各地に生い育った民藝品を索めて長い旅を続けます。旅のきっかけになった、柳の心を揺さぶった原点は朝鮮李朝の焼き物でした。

◉「李朝の陶磁器」に暖かみと高貴、荘厳さを発見し、それが民藝運動のプロローグになったといいます。

そして、陶器の美を発見する旅の中で柳や民藝運動に取り組む人々の重層化された視点がますます磨かれ、多方面へと「美」の世界を広げて行くことになります。「自然がこの地で陶器を造れとさながらに命じている古い街」瀬戸(せと)、「南部湾に代表される雑器の町」平泉(ひらいずみ)、「日本を代表する固有の産物」は角館(かくのだて)の樺細工、「宇都宮か益子など地方の民家の石屋根」戸祭(とまつり)「縄文時代の文様石偶の発見」岩泉(いわいずみ)、「民と結ばれる大津絵(絵画)に出会う」追分(おいわけ)、そして「空とも海とも見える青地にたくさんの雁をとばした紅型(びんがた)着物」沖縄(おきなわ)、など長い時間をかけた美の行脚は「雑器の美」を見つけることになります。

◉日本の手仕事の発見。小鹿田焼(おんたやき)(九州大分県日田市)

読谷山焼北窯(よみたんざんやききたがま)(沖縄県中頭郡読谷村)

3) 宗悦の美意識と民藝

明治22(1889)東京麻布に生まれた柳は、学習院高等科の頃に、後に文豪として名を馳せる武者小路実篤や志賀直哉らと文芸雑誌『白樺』を発刊。『白樺』は小説のみならず、西洋美術を積極的に取り上げましたが、その中心的役割を担ったのが柳でした。その後、東京帝国大学哲学科を卒業した柳は宗教学者として世に出ます。当時、柳はイギリスの宗教詩人で画家であったウィリアム・ブレイクの、「おのれの直観を重視する思想」に大きな影響を受け、芸術と宗教に基づいた独自思想を持つようになります。そのような時に手みやげとして入手した李朝の小さな染付の壺に、新しい美を発見し感動します。朝鮮の民衆雑器への興味を募らせて朝鮮半島へ行き、多種多様な工芸があることに感銘を受けます。 さらに、日本各地を訪ね歩く旅の途で、地方色豊かな工芸品の数々や固有の工芸文化があることを知ります。そのころ出会った濱田や河井とともに美について語らううち、「名も無き民衆が無意識のうちにつくり上げたものにこそ真の美がある」という民藝の考え方が誕生します。

民藝の特性を柳は「実用性、無銘性、複数性、廉価性、地方性、分業性、伝統性、他力性」の言葉で説明。柳の求める美は民藝運動へとつながり、研究や批評をするだけでなく、全国に残る手仕事を訪ね歩き、生活全般にわたってそれらの作品を用いることによって実践。また、蒐集した民藝品を展示する「日本民藝館」を東京の駒場につくり、民藝を広く伝えて行くこととしました。これは後に柳たちの功績を広く伝えて行くことにもなります。

そして、この民藝運動は、アサヒビールの創始者の山本ため三郎(やまもとためさぶろう)、倉敷紡績の経営者大原孫三郎(おおはらまごさぶろう)ら支援者(パトロン)によって支えられ広がって行きます。

◆柳宗悦の世界観を体感 —日本民藝館—

柳宗悦の世界観をそのままに展示しているのが、東京駒場にある「日本民藝館」。野仏や瓦の散在するシンプルな庭、漆喰壁の美しい建物、階段の流れる様な手すり、電燈の白いガラスの傘や、窓の障子、休憩用に廊下に置かれた背もたれの高い長椅子、、、柳宗悦を始めとする先駆者たちの濁りの無い祈りを体中に感じる設えに幸福感を覚えてしまいます。まさに柳の「美の洗礼」を受けるに相応しい空間です。その空間の中に、柳宗悦が民藝発見の旅をした、日本国中、東アジア、そして世界で出会った蒐集品李朝磁器はじめ、小鹿田、瀬戸、平泉、角館、戸祭、岩泉、追分、沖縄等の焼き物が部屋毎に並べられています。

日本民藝館 *現在改修工事のため休館中(2020/11〜2021/ 3)

4) 世界を魅了した、民藝の仲間たち ー河井寛次郎、濵田庄司、バーナード・リーチ ー

◆河井寛次郎(かわいかんじろう) 人間国宝を辞退、一陶工の道を突き進む

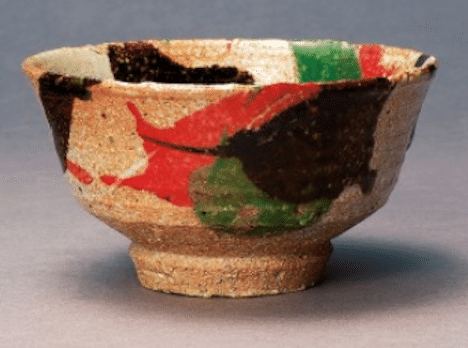

小さい時から陶芸家を志していた河井は、東京高等工業学校(東京工業大学)に進みますが、作陶に疑問を持っていた彼が柳から酷評を受けたことで自らの作風に疑問を持つようになります。浜田庄司が英国から持ち帰ったスリップウエアの陶器を見て、自らの本分は「日用の器」にあることを悟り、柳と和解した河井は、誰よりも熱心な民藝運動家として活躍したといいます。生命観溢れる力強い器や、不思議な造形を手がけ民藝の枠を超えた作風はどこかモダンでオリジナリティが光り、その国内外で高く評価されるようになります。

戦後のエネルギッシュな作風を代表する「三色打薬茶碗」1963年 (日本民藝館)

●濱田庄司(はまだしょうじ)

東京高等工業学校(東京工業大学)で河井の下級生であった濱田は、初期の頃から柳宗悦、河井寛次郎とともに民藝運動を推進した日本を代表する陶芸家。自身の作風を「京都で道をみつけ、英国で始まり、沖縄で学び、益子で育った」と述べるように、濱田の作陶家としての生涯は、4つの土地で育まれました。生活に根差した作陶意識を反映した濱田の器は堅実で力強いオーラが漲ります。柳の没後、濱田は「日本民藝館」第2代館長に就任。終生を民藝に捧げました。

作陶の拠点であった益子の土と釉薬をもちいたもので、力強く健康的な作風に特徴がある。「白釉黒流描鉢」1960年代(日本民藝館)

◆バーナード・リーチ

自ら陶芸家でありながら、民藝運動における様々な橋渡し役を務めたバーナード・リーチは、日本の民藝の発展を考える上で欠くことのできないイギリス人です。詩人で彫刻家の高村光太郎と知り合い、小泉八雲の著書を読んだことから日本への憧れを強く抱くようになったリーチは、明治42(1909)年、ついに来日。文芸雑誌『白樺』の同人と交流を深め、リーチが開いていたエッチング教室に通っていた柳宗悦とはウィリアム・ブレイクや陶磁器に関する話で盛り上がり、芸術に関する思想的な影響や刺激を与え合う生涯の友となります。リーチの作風は西洋陶器の伝統的な手法であるスリップウエアと、東洋陶磁の技術を融合させたところが特徴です。身近な人物や旅先の風景などを題材にしたエッチングや素描作品も残されています。

*スリップウエア:クリーム状の化粧土(スリップ)を筆やスポイトを使って装飾する手法。

5) 銀座「たくみ」 美の運び人たちの変革

—土地の生んだ手仕事の「物語」を届けるー

柳宗悦は、「日本民藝館」を開設する前、1933年(昭和8)に銀座に「たくみ」を開業します。店を開くにあたり発起人として名を連ねたのは、濵田庄司、富本憲吉、芹沢銈介、志賀直哉。日本の職人たちが作り続けている健やかな手仕事を紹介し、人々の暮らしに「美」をもたらすことで社会を変えて行こう、と云う熱い信念に基づいてのことでした。

88年に及ぶ「民藝」の歴史を志賀直邦前社長(志賀直哉が叔父)より受け継いだ、銀座「たくみ」の現店主・野崎潤社長は、

「当初の理念は今も脈々と受け継がれていて、私自身も新しい企画や仕入れのために全国の産地や作り手の元を飛び回る毎日です。時代の変化もあり、《民藝運動》と販売・店の運営の舵取りの大変さはいつもつきまといます。ですが、《たくみ》は民藝運動をはじめた人たちが創業者。彼らが見出した手仕事の美しさや技術を後世に残して行く使命に、はやり廃りはありません。何より、日本各地の作り手たちがたくみを支えていますから」

「たくみ」は作り手と使い手にとって、双方に誠実な代弁者でありたいと話す店主に、ぶれない共通認識として両者の間に何があるのかを伺ってみました。

・真なるものーいつも澄んだ目で見るー

『今見ヨ、イツ見ルモ』の心

いつ見る時も、“今初めて見る” 思いで見ることがいかに大切であり、

そうでなくては真なるものを捉えることは出来ない。(宗悦の言葉より)

「柳の手仕事の『美』への審美眼を自分たちも身につけながら、職人たちと真の物を造るお手伝いをする。買い手は正しい品が欲しく、品物はいい買い手を求めている。活き活きした健やかな手仕事を発見し、買い手に届ける。その仲立ちになる店として「たくみ」はこの役を背負って創業された店です」この言葉に、これまで積み上げて来た「実り」としてこの老舗は存在していることを実感します。

・未来に繋げてゆく「民藝」

「柳が見出した古い蒐集品だけが美しいわけではなく、それら手仕事の品々がもつ現代に脈々とつながる伝統、技術を守り伝える人たち(工人であり使い手であり)が、それらを現代の生活に合わせて工夫・変化させて暮らしを豊かにしていくことが柳の願いでした」と野崎社長。

「日々の生活の中に手仕事の品々を上手に取り込み、使い、楽しんでこそ、柳と同人たちが日本各地の手仕事から感じ取った「民衆的工藝」に根付く素直な心を知らずしらずに享受し、感じられるのではないでしょうか。新しい時代を迎える今だからこそ《本物の美》をもっと人々に届けたい。心地よい優しい暮らしの手助けがもっとできる筈」老舗店主のその目はさらなる心地よい暮らしの未来を見据えています。

伝説の「たくみ」店主の本

「民藝の歴史」 志賀直邦著(筑摩書房)

雑誌「白樺」から始まった百年のSTORY 貴重な記録です!

3. 銀座情報 GINZA de petit 能「一角仙人」林宗一郎師レビュー in 観世能楽堂

1月19日静かなお正月明けの宵、寿ぐ時間を「能」で味わいたいと銀座・観世能楽堂は仕事帰りのお客様の静謐な熱気に包まれます。速やかに着席できるようにと指定席がチケットに示され、きめ細やかな万全の感染対策の緊張感が伝わります。90分で能と狂言をコンパクトに味わうというコンセプトで開催された「 petit 能」は、本物の能舞台を身近で鑑賞できる愛らしい手頃感にあふれていてお客様からは大変好評です。

見どころで魅了

この日の演目「一角仙人」はお正月にふさわしい華やかな中に、ユーモアと躍動感のある舞台です。シテ/一角仙人(いっかくせんにん)は林宗一郎師(観世流シテ方)、ツレ/旋陀夫人(せんだぶにん)は坂口貴信師(観世流シテ方)が勤めます。

見どころピックアップ(動画と共にお楽しみください)

天竺波羅奈国の官人(ワキ)が登場して、ことの経緯を語ります。「鹿の体内から生まれた一角仙人が、龍神を神通力で岩屋に閉じ込めてしまったために、数ヶ月雨が降っていない始末。それを嘆いた帝が、旋陀夫人という美人を使い、一角仙人を惑わして神通力を奪うという企てのために仙人のもとに向かっていると告げます。

◉ツレがシテに酌をし、酔わせるシーン

美しい旋陀夫人の姿に見惚れてしまう一角仙人は、修行の身でありながら禁忌の酒を勧められるままに盃を重ねてしまいます。その様子を見て、夫人はさらに彼の心を開かせようと優雅な舞を始めます。天冠がたおやかに揺れ、緋大口に紅入唐織の装束は目にも眩しい美しさ、坂口貴信師が紡ぎ出す上品で艶やかな舞に魅了されます。

◉シテがつられて舞を舞うシーン

優雅に舞の袖を翻す夫人。その姿に、仙人は次第に引き込まれ、浮かれた心で自ずと動き出す手足。やがて仙人は夫人の後に続いて舞い出してしまいます。酔いの回った手足を操りよろよろと舞う姿がとてもユーモラスで、林宗一郎師のもつれた足の表現がひょうきんで思わず笑みを誘います。それにつけても仙人の黒頭から突き出た2つに先が分かれた角の凛々しさ、また怨霊的性格を持つ面の表情はなかなかのイケメンです。何より目を引くのは、装束の赤や黄色の葉っぱを繋ぎ合わせた前垂れで、ディテールに拘った装束の工夫にも目を見張ります。

◉子方が出現、龍神の威厳を魅せる

やがて、龍神たちを封印していた岩屋の内側が俄かに震動し始めます。天まで達する地響きの音、目を覚ました仙人。「人間に交わり心惑い、酒に魂を奪われて神通力を失った一角仙人よ。今こそ天罰を思い知るが良いー」その声とともに砕け散った岩屋から、勢いを取り戻した龍神たち(子方)の乱舞が始まります。子方は、林宗一郎師のお子様・彩八子さん、小梅さん姉妹。実に息の合った舞を伸び伸びと披露繰り広げました。板状の龍載(りゅうさい)と呼ばれるものを頭上に載せていて、ますます龍神の威厳を感じさせています。

皆様からのレビュー

緊急事態宣言の中、「上演縮小などで厳しい状況にある能文化を守るお手伝いができたら」というお気持ちから、多くの皆様がチケットを応援購入してくださいました。鑑賞くださった皆様から心のこもったレビューをいただきましたので、一部をご紹介いたします。

気持鎮めるひと時でございました。坂口先生と林先生とのご縁から能が生活の一部に溶け込み始めています。「一角仙人」は女性と酒に現を抜かすうちに神通力を失い、世を逃げ去るもの。仏陀以前の物語が今も語られる不思議、人の弱さへの諦観、またそれを皆で舞台を眺める大らかさ。人や世の在り様を芸を通じて観て、感じて学べる能、有難いです。 (K.S様)

「プチ能」は素晴らしい企画ですね。能・狂言が超一流の演者によって楽しめるのはもちろんですが、それを1.5hで完結させるというコンパクトさ!実は舞台でも映画でも2時間を超えるものは、それだけで気乗りしない事があります。1.5hは人の集中力にとってぴったりの時間だと聞きます。お能楽がこれくらい手軽になるとなるというのが最高ですね! (Y.S様)

仕事帰りに能。手軽さに惹かれて初めての能鑑賞。緊急事態宣言の中でも、文化はとても大切だと思っていたので、短い上映時間で罪悪感もなく鑑賞する事ができました。きめ細やかな感染対策の気持ちがとても伝わってきて、それだけで心が癒される様です。お席はガラガラかと思いきや、多くの皆様が来場されていて皆様こういう時間を求めているのだと気づかされました。プチっていうネーミングもいいですね。ほのぼのとした楽しい舞台に、能のイメージが変わりました。(N.I様)

林先生の一角仙人、凛としているのに、酔って舞を始めるところなど、千鳥足の舞が面白かったです。最初は遅れて足を踏むのに、そのうちに旋陀夫人と調子を合わせて舞うようになる変化が見所だと思いました。旋陀夫人の装束、冠も見事な美しさでした。舞にうっとりしてしまいました。(Y.M様)

龍神の子方は林先生のお嬢様だったのですね。可愛いい舞でした。妹さんの方が、お姉さまの所作をチラチラ確認しながら一生懸命合わせている様子がなんとも愛くるしい。華やかでパワーをいただける舞台に感謝いたします。(Y.M様)

これからの観世能楽堂 ご案内

坂口貴信「三人の会」チケット 好評発売中!

とき:令和3年3月13日(土) 12時開演(開場11時20分)

会場:観世能楽堂(GINZA SIX 地下3階)

能 「隅田川」シテ方 谷本健吾 / 大鼓 亀井忠雄

一調 「勧進帳」 川口昇平

仕舞 「西行桜」 観世清和 他

能 「融」思立之出 十三段の舞 シテ方 坂口貴信/ 大鼓 亀井広忠

チケット申し込み→観世ネット www.kanze.net

4 .編集後記(editor profile)

1955年日本民藝館で開催された第一回目の茶会は、柳宗悦の考案で「半座礼」椅子式スタイルで行われ、茶碗は民窯の名品の新作を使用したといいます。民藝活動家であり、茶の改革者である柳らしい新しい挑戦は、手軽に茶を楽しむ文化を暮らしに取り入れて欲しいという願いにあふれています。

世界的な工業デザイナーであり、日本民藝館の3代目館長だった柳宗理(1915〜2011)は、生前父・柳宗悦の生き方について語っています。

「工業デザイナーである私が、日本民藝館の館長になっていることに、奇異の念を持たれる方が多いです。確かに私は青年の時分、父の民藝運動にかなり反発したものです。しかし、自分がデザインの道に深く入れば入るほど、民藝への関心が強くなっていったことを覚えています。・・人間が最初に作ったもの、初めに出た芽というものは、感覚的に非常にモダンだと言えます。その健全な純粋さを持つ民藝品には手工芸の心が宿っています。それらを新しい技術を使って現代に引き継ぐことこそ、現代に生きる私たちデザイナーの役割だと教えてくれています」(「致知」1988年10月号特集より)

命を育む大切な毎日の食卓に、作る人々の物語が聴こえる器を、ぜひ。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター・マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊