「街の奇妙な出来事」 前編 銀座花伝マガジンVol.57

# 人が消える # 街を救う # 謎解き #散策ミステリー

輝かしさの裏には必ず影がある。美しいものの裏には必ず闇がある。古代から伝わるそんな言い伝えを、街の片隅で感じることができる。表通りには光を、裏通りには暗を人々は体感しながら街を散策するからだ。

夏から秋に時を移すほんの束の間、時に「暗」が頭を持ち上げて、奇妙な物語を行き交う人々に語りかけてくる。

そんな稀有なお話をお届けしよう。

主人公(あなた)は、美しい街を訪れる。そこでは、意味のわからない違和感があなたを襲った。これまでの街では起こり得なかった様々な現象。それが、街の崩壊につながっているとは、、、、、。

街を救うために、街の秘密を探り、掘り起こし、謎を明かそうとする「あなた」のこれは物語だ。

銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していきます。

1. 「街の奇妙な出来事」 前篇

prologue

それは、ある晴れた日のことだった。

主人公(あなた)は、偶然、美しい街「シルバータウン」を訪れる。その街は世界でも指折りの優れた景観の街並みが自慢で、通りの両側にそれぞれ列柱を持った建物が整然と並び、高さも圧迫感を感じさせず、また、空が無用に広いということもなく、見るからにバランスのいい表情を備えている。街路樹にはなんと16ある通りごとに異なる樹々が植栽され、この季節ならではの彩りを見せてくれている。目を落とすと石畳の歩道には、絹のような優美な感触を漂わせて、濃淡様々な花々が咲気乱れていて、まるで、手入れの行き届いた庭に見える。

あなたは街を南北に突っ切る広い道路の真ん中に立って、空を見上げた。南東から吹いてくる風に、どこか海の香りを感じながらそれを満喫するように深呼吸をする。「うーん、いい気分だ」

だが待てよ、街が整然としているにもかかわらず、大通りにある大型店が妙に静かだな、と奇異に感じた。しばらく歩みを進めると、程なくガス灯のある細い通りにぶつかった。そこには鄙びてはいるけれど、重厚さを感じさせる小さな扉のある店があった。

「こんにちは」

その扉に魅せられて、把手に手をかけて声をかける。

返事がないので、広くドアを開け中に入ってもう一度声をかけてみた。

「・・・・・・・・・」

「どこから来たのかね」

店の奥からしゃがれた声が返ってきた。

「あー、久しぶりだ。人の声を聞いたのは・・・」

「とても美しい街なのに、なんだか変な感じがして・・」

姿が見えない相手に、あなたは思っていることを口にしてみた。

奥にある木枠の扉を軋ませながら現れたのは、年は90歳を超えているかのような見事な白髪の鼻眼鏡の老人だった。彼は顔を上げて、眼鏡の奥からあなたを穴が開くようにじっと見つめた。

人の姿が消える

老人は、微かな声で、しかし意思のある話し方でこう語りかけてきた。

「ある日を境に、人々がこの街にやってきて街を散策していると、その最中に突然姿を消してしまうことが起こり始めたのじゃよ。」

あなたは耳を近づけて、確かめるように聞き直した。

「え?人が消える? 確かに、人影がないと感じたけれど、、、」

「ワシは、この街で80年時計の修理職人をしてきたんじゃが、こんなことは初めてなんじゃ。気づかなかったかね? 時計塔の時計」

そういえば、大きな通りの真ん中に大きな時計塔が見えた。立派な大理石でできた西洋風の建物の最上階に時を告げる青銅製の大きな鐘も吊るされていたが、確かに時計には動いている気配がなかったような気がする。

「そういえば、時計の針の位置がずっと同じだったような気がします」

「そうこの街では、時計が動かない。ある時から、突然時空のバランスが崩れて、時が止まってしまったんじゃよ」

あなたは、微かな身震いを感じて、老人の話に耳を澄ました。

「あんたはまだ、消えていないようだ。ワシは老いぼれて思うように動くことができない。どうか、時が止まっている原因を突き止めて時を取り戻してくれはしないか。ヒントは、街の北にある「オールドブックショップ」の中にある。そこには、この街を元に戻す謎の解き方を示す書物がきっとあるはずじゃ」

「謎の答えを見つければ、この街は元に戻るのですね」

「いいかい、一人で行くんだよ。そうでなきゃ見つからないんだ。」

この街の素晴らしいところは、そのヒントさえ見つかれば、街のあちらこちらに隠されているさらなる謎を解くためのヒントを見つけることができ、それを一つ一つ解き明かすことによって街を元に戻すことができるようになっっていることだよ、と老人は加えた。

あなたの中で、「何かとんでもないことが起きている」と言う恐怖心と、「この街を救いたい」と言う勇気がせめぎ合っていたが、「とにかくまずはそのヒントのありかを見つけよう」と踵を返して街に飛び出した。

古い書店の謎

「オールドブックショップ」は、すぐに見つかった。鄙びた教会のようなフォルムをしたその建物は蔦に覆われていて、いかにも古い書物を扱っている本屋という雰囲気を醸し出していた。入り口は階段の上にあるようで、下からは良く見えない。階段を20段ほど上がると、入り口の分厚い鉄の回転扉に行き着いた。

ギギギギー、と言う音とともに重い回転扉を体で押し開けた。中に入ると、アイボリーを含んだ白い漆喰の壁にはレリーフがぐるりと刻まれていて、天井が高くかなり広い。店員の姿はどこを探しても見当たらない。店内の一体どこに、謎を解く本が存在するのか、全く見当がつかない。老人の「古い本の中にその情報は隠されている」と言う言葉を拠り所に、書庫の端から端まで、丹念に探し始めたが、さて、一体どんな装幀の本なのか、タイトルは? 皆目わからない。途方に暮れて、白壁に沿って置かれている椅子に腰をかけた。

そういえば、老人は「秘密を解く鍵」がそこにはあると言った。もしかすると、それに関係する言葉、あるいはロゴか何かが本の装幀に施されているのかもしれない。

そう思い直して、座っている周りの書棚をじっくり眺めてみる。背表紙が剥がれかかった本や、そう古くもなさそうな装丁の書物もある。「どんな順番に並べられているのだろう」と思って、徐に立ち上がり目の前の高くせり上がった棚の一番上、それは天井にほとんど届いている高さなのだが、に目をやった。

「J」と言う飾り文字が彫り込まれた木製のプレートが、本棚の脇の柱につけられている。アルファベットか、、、とすると、何かワードを推察して適合するアルファベットの棚を探せば、見つかるかもしれない。

「秘密を解く鍵」のワード

シルバータウンーsilver town

秘密ーsecret

解くーsolve

鍵 ーkey

ふ〜む。これはちょっと面白いぞ、とあなたは謎の入り口に近づいている感じがして、ワクワクしながら考えた。

「キーワードの3つがSから始まる。これは何かありそうだ」

そう確信して、「S」の棚を探し始めた。アルファベット順になっているに違いないからと、「R」の棚に辿り着いたが、次にあるはずの「S」の棚が無い。「なぜ?」次に現れたのは、「T」の棚だった。

深呼吸をして、RとTの棚の間をじっと穴が開くほど睨んだ。抜けてる「S」はどこに行ったんだ?

異なる空間

無いとなると、何がなんでも見つけたくなるのが人の心情だ。あなたは、一心に、その書棚の隙間を見つめ続けた。太陽が傾いて、本屋の天井近くにある出窓に映る橙色の輝きは、一瞬にして暗みをおびて夜の帳に入って行った。

何か手がかりは無いのか、消えるはずなどないのだから。そうだ「R」の一番最後に置かれている本に何かヒントはないだろうか。腰をかがめて最下段の左端の本を取り出してみた。「Rydberg's penstemon」と言う背表紙の古本だった。表紙をめくってみた。それは植物図鑑のような内容で、奥付の制作年をみてみると、829年と言うから9世紀。スマホがかろうじて生きていたから、9世紀を検索してみると、「封建的主従関係が成立した中世のヨーロッパ社会」とあった。大変な社会不安の時代で権力者が農民を支配する時代だとも説明されている。そんな時代の植物画なのであろうか、いくつもの小さな濃い紫色の渦を巻いた花びらが、精緻な線描画で描かれていた。しかし、この時代にこんな精巧な書物を作ることができたのだろうか。そもそも、活版印刷などないだろう、ましてや色はどうやってつけたのか、疑問が多過ぎて混迷しそうになったので、諦めてパタっと本を閉じた。「答えはシンプルな筈」、見切りが早いのが、あなたの特徴だ。「先の道が見えなくなったら、切り替える」が母から教えられた信条だったからだ。

それから、今度は「T」の一番上の段の右端にある古い本を眺めた。キョロキョロと人気のないカウンターの周りを探すと、3メートルはある脚立が見つかった。それを転がしてきてなんとかよじ登り「T hinge」というタイトルの本を取り出してみた。それは、何か道具の書籍のようだった。理系に強く無いあなたは、読解することに怯んでしまって、暑さが12センチはあるその重い書物の表紙を閉じようとした、その時だった。表紙カバーの間からひらりと一枚の紙片が床に舞い落ちた。

「?なんだろう?」

その紙片には、こんな言葉が記されていた。

「開くとT字のように見える蝶番」

きっと、誰かが日本語訳したメモを走り書きして挟んでおいたのだろう。何気なさそうなメモだが、妙に気にかかったあなたは、もう一度その言葉を反芻してみた。

「開くとT字のように見える・・」

もしかして、“開くと「S」に見える”ーと言い換えてみたら、、、、。Sの字を手のひらに指書きしながら、「開くとS」と唱えて、次に書棚の一番奥まで一目散に駆けて行った。閃いた時の行動の早いのもあなたの個性だ。

そこは「U」の棚だった。不思議なことに、その棚には、いくつもの扉がついていて、その中に本が隠されているような造りになっている珍しい書棚だった。あなたはためらいもせずに、中段から1番下の段まで繋がる、それは人間一人がちょうど入れるような大きさの縦長の扉を思いっきり、開けたのだった。

秘密のありか

扉を開けて中を覗き込むと、地下へと向かう階段が見える。「きっと、秘密の解き方を教えてくれる本はここにあるはず!」と胸の奥で本との対面を祈りながら、階段をおそるおそる降りて行った。

真っ暗な地下室に辿り着くと、壁を伝い歩きしながら部屋の奥へと進んでいった。まだまだ先は長いらしい、手触りから想像するに、壁はどうも本でできているようだ。きっとここは、大切なビンテージものの古書を保管している場所に違いない、迷宮への魅惑的な冒険に高まる心とその空間のカビ臭さとがないまぜになった匂いをどこか懐かしいと感じながら、ズンズンと前へ進んで行った。すると、遠くに薄黄色の小さな灯が微かに揺れている。

目を凝らしながら近づくと、そこには幅が3メートルはある円形の大きな木製の机があった。しかも天板の厚みは50センチもありそうだ。中央にある蜜蝋の溶ける香りのする蝋燭の炎がとてつもなく大きなものー人間の下半身くらいあるーであることに驚きながら、目の前に本が置かれていることに気づいた。なんとその本は、天板に掘り込まれている!

目を落とすと表紙にはこうあった。

「 Silver town secret 」

その本は不思議なことに、湿り気を帯びた、まるでさっきまで海の底にでも眠っていたかのような、重くて触ればほろほろと崩れてしまいそうな危うい感触の本だった。

謎解きの言葉

かなり緊張しながら、しかし目指していた本に出会えたことで、やや興奮してあなたはそっと、その表紙に指を乗せた。

破れないようにもう一方の手を添えて、表紙をめくるとそこにはこんな言葉が記されていた。

「シルバータウンの全ての者は運命の鎖に繋がれ、その力が台頭する時、救いの鍵が明かされるだろう」

これは、、、。

「運命の鎖」とは何を指しているのだろう、あなたは少し後退りながらもその言葉の字面を食い入るように見つめた。シルバータウンの人々は運命の鎖に縛られているらしい。どんな鎖なのだろうか。

まずはそれを突き止めなければならない。

そして、「その力が台頭する時」「救いの鍵が明かされる」と続く挑戦的な響きに、その謎を解き明かし、救いの鍵を手に入れれば、街に時間が戻る、と言うことを直感的に悟ったのである。

魔術師に出会う

あなたは熱い思いを抱えて、シルバータウンの街の暗がりに飛び出した。おかしなことにさっきまであったはずの「オールドブックショップ」は遥かかなたに霞んですでに見えなくなっていた。どうやら夜明け前の冷気で霧が街を覆っているらしい。どうやって、ここまで歩いてきたのか、例の幼い頃から身についた「行き詰まったら、逆のことを考える」という心情により、深く考えることなく、さっきまで居た場所とあまり変わらない感覚で大通りを見渡した。そして、今来たであろう道の反対側に体を向けて歩き出した。

当てもなくしばらく大通りを南に向かって進んでいく。運河だろうか、波の音と水の匂いがする。誘われるようにその気配に近づいていくと、微かに人影が見える。その人はピンクの透き通ったオーガンジーの衣服を身に纏い、まるで占い師のような奇妙な出立ちで、ひどく痩せた左手に杖を持って運河の縁に佇んでいた。

「こんにちは」

遠くから、声をかけてみた。その人は動かなかった。そこで、こう続けた。

「私は、この街を覆っている“運命の鎖”を探しています。あなたは、何かご存知ないですか?」

ピンクのオーガンジーを纏ったその老女(らしい)人物は、徐に立ち上がり、運河の縁に沿って歩き出した。しばらく歩くと高い堤防に、ヒョイっと飛び上がり、杖である方向を指し示した。遥かに老女より若いあなたでさえ、登るのが決して簡単ではない急傾斜の堤防にこともなく登ってしまうパワー、いったいこの人物は何者?と訝しげに思いながら、彼女の指す方を見つめて、驚いた。見渡す限り、この街が運河に囲まれているという光景が目の前に広がっていたのだった。

そして、老女はこう告げた。

「シルバータウンの全ての者の願いが閉じ込められてしまった。その『願い』は鎖で繋がれ、街の奥深くに幽閉されている」

「運命の鎖っていうのは、人々の願い事が鎖に繋がれて、閉じ込められているってことなんですね」

「いいかい、事は慎重に運ばなくちゃいけない。閉じ込められている人々の「思い」や「願い」を解き放つことによって、この街の時間は動き出すんだ。だが、その幽閉されている「願い」たちは、地下迷宮に隠された謎によって囲われ守られてしまっているんだ。その場所のありかを突き止め、謎を解いて、人々の「願い」を解き放たなければならない」

理由はよくわからなかったが、とてつもない敵によって、この街の人々の「願い」が閉じ込められてしまっている、ということは分かった。地下迷宮はどこにあるのか。それを探さなくてはならない。

「あんたには、勇気と考える力があるね。これをあんたに託そう」

「人々が消え始めたある日、占いの館の私のもとに古い写真が3枚送られてきた。それはどれも一部分が破れてなくなっている写真だった。そこには、こんな手紙が入っていたんだ」

老女はそう言って、杖を振ると手紙と写真があなたの手のひらへ飛んできた。そして霧のまだ残る運河の彼方へ消えて行った。

「親愛なる 〇〇へ

この写真の破れて失われた部分には、「願いの部屋」に

辿り着く秘密が隠されている。失われた3枚のピースを

合わせると、その部屋を開ける「鍵」のありかが分かる。

どうか、街を救うために

3枚のピースを探し出し欲しい。 」

謎の3枚の写真

あなたは、とんでもない緊張と武者振るいを感じながら、大きく深呼吸をした。「落ち着こう!大丈夫!」

そして、3枚の写真を胸に抱えて、また歩き始めた。

1枚目の写真

「少女が窓越しに店内を覗く壁画」

まずは、この場所を見つけなければならない。見たところ、比較的大きな通りにある、高い建物の外壁に描かれた絵画のようだ。右には通りの舗道が見えている。そうか、大通りのどこかにあるんだな、と見当をつけて、大通りを運河の側から一つ一つ訪ね歩いた。規則正しく石が敷き詰められた舗道から少し凹んだ建物の壁面にその絵画はあった。一見、本当に少女がそこにいるかのようなリアルさがあったが、その少女の影と太陽の位置が不自然に異なっていることに気づいて、これだ!と足が止まった。

さて、写真の破れた部分について、店の人は知っているだろうか。しかし、この少女が見ている店内は絵の中だ。いったいどうやって店の中に入ったものか。しばらく思案したあげく、その少女の位置に体を持っていくことにした。そうしたら、何かヒントのありかが分かるかもしれない。

そう思って、あなたは少女の体に重なるように背伸びをして壁に体をつけ呼吸を止めた。すると、見ていた窓ガラスが急に奥へと大きく開いて、中に転がりこんでしまった。

イタタタ、腰をさすりながら、あたりを見渡すと、何かの工房らしい。

大きなガラス板の囲いの向こうで青年が、靴の修理に励んでいる。周囲には、年季の入ったブーツや革靴、女性向けのヒールの高いパンプスなどがうず高く積み上げられている。

「あの、すみません。話を聞いてもらえますか?」

声が小さすぎたのか、工房を囲む厚いガラス板の囲いのせいなのか、相手からは反応がない。

「この写真、見覚えがありませんか?」

思いっきり大きな声を張り上げて、ガラスの中を睨みつけてみた。それでも聞こえないようなので、思い切ってガラス板をトントンと叩いてみた。

すると、青年はようやく仕事の手を止め、ヘッドライトを消して、作業用の前かけの埃を払いながら、ガラス板の下を潜って近づいてきた。

「いや〜 久しぶりに人の声を聞いたもんで、空耳かと思ってしまって、、、。どうやって、ここまで来れたんです?」

「話すと長くなるので、お尋ねしたいことだけ質問させてもらっていいでしょうか。この写真に、見覚えはありませんか?」

青年は、突然のことの筈なのに驚きもせず、作業用の手袋を脱ぎながら、写真を受け取って見つめた。

「うちの靴屋の写真ですね。この壁画、普通はここから入れると思わないので、ここに店があるって知ってる人少ないんですけどねー。随分昔の写真です。ほら、右手の大きなビル、昔はデパートだったみたいなんですが、今はなくなりましたから。どうしてこの写真を?」

「また長くなる話なんで、すみません。この写真の上、破れてますよね。そこに何があったのか、何か覚えてないですか?」

青年は、あなたの必死の形相に蹴落とされるように、

「ちょ、ちょっと待っててください」と言い置いて、奥のカーテンの中に入っていった。

待っている間、改めて周りをゆっくりと見渡してみた。おそらく修理を頼まれた靴だろうが、積み上げられた靴箱一つ一つに丁寧に持ち主らしい名前が書かれていた。シルバーのリボンが付いている。それが鈍く光っていて、まるで天の川みたいだな、とその美しさに感嘆した。どれくらいの数だろう。そして、人々が消え始めてからは、受け取る人も現れぬままに、こうして靴の摩天楼のように積み上がってしまったのだろう。下の方の靴箱には埃が溜まっていた。

青年は、

「以前どこかで見た、写真だ・・・、そうだ、祖父がこの画を店の壁に描いた時に、記念に撮ったものではないかと思って、今倉庫の資料の中からアルバムを探してみてるんですが、、、」と、言いながら、ゴソゴソ、ぶつぶつと探し回っているようだった。

しばらくすると、一枚の古い写真を手にカーテンを手繰りながら出てきた。

手渡されたその写真を見て驚いた。

それはまさに自分が持ってきた写真そのものだったのだ。あなたは思わず食い入るようにその写真に見入った。そして、破れた部分にある「文字絵」にハッとして、その青年に尋ねた。

「これは、、、」

「もう大昔の話、私が生まれる前の頃のことですから分からないんですよ。ただ、父が大事にしていたもので、先代の頃からとても修理がうまくいった時に、この絵文字を描いて箱に貼っていたという話のようですが、、、」

「なんて美しい形、、、」

「そういえば、言い伝えのある古代の象形文字であるらしい、と母に聞いたことがあります」

「ありがとうございます!」

「あの、、、、、」

青年が呼び止めるのもそのままに、深々とお辞儀をしたかと思うとあなたは窓から大通りに飛び出して、脱兎の如く駆け出した。

2枚目の写真

《レトロ・ミシン》

次の写真の破れている部分にも絵文字があったのだろうか。この絵文字を集めれば、きっと何かが分かるはず、、、あなたは、希望で胸がドキドキした。次の写真の場所へ急ごう。とはいえ、レトロなミシンなんて、一体どこにあるんだろう。ミシンといえば、洋服屋(テーラー)か、足袋屋、他には、、、。残り少なくなった充電池量を気にしながら、スマホで片っ端から「手作り」「工房」などと検索しながら、目処をつけた。今は、自分の店でミシンを踏んで洋服を作っているというテーラーはたった一件あったが、このミシンではなかった。足袋屋も、1件明治時代からの老舗を見つけたものの、やはりちがうものだった。ならば、小物などを手作りしているところはどうだろうか。小物といえば、バッグ、いや以前作っているところを見たことがあるが、皮ものを作るミシンはもっと厳つい形をしていた。では布製で、小物、この街だからこそ、、、身につけるもの、テーラーとも関係がある、、、と、あなたは、頭をフル回転させ始めた。

顎に手を当て俯き加減で考えに没頭しながら歩いていた時、ふと顔を上げると、ガラスが目の前にあり、危うくぶつかりそうになった。おっと、、、と見上げるとそこにはマネキンたちの姿があった。3組の男女の踊るような、歌うような、手を組んで街角でスキップするような構図が、この街らしいエレガンスを伝えているように見えた。

あっ、と驚いた。全ての登場人物が帽子をかぶっていた。そうだ、エレガンスの象徴といえば、帽子。

そうだ、帽子だ。調べてみるとこの街には、1件だけ、手作りの帽子を商っている店がある。きっと、そこにこのミシンがあるに違いない。

裏通りを小走りして、西の方角にある帽子屋のある白い建物の階段を駆け上がった。

深い緑の扉につばのせり上がった鼠色のシルクハットの絵柄が描かれていたので、ここだとすぐに分かった。扉を開けて、入り口に立つと、カタカタカタとミシンを踏む音が耳に入ってきた。部屋の中は小さいが、色とりどりの帽子が並んでいて、美術館のような華やかさがあった。

一歩、部屋の中に進み声をかけてみた。

「あの、どなたかいらっしゃいますか」

カタカタという音は続いている。もう一度声をかけてみた。

すると、カタカタという音が止まった。

「久しぶりだ、人の声を聞くのは、、、」とつぶやく声がした。

「すみません、話を聞いていただけませんか」

「話?」と言いながら、白髪と金髪が混じった長い髪を横で結い上げた、くすんだ橙色の作業着を着た女性が現れた。

「あなた、生きてるの?」と言って、不思議な物でもみるような目で、訪問者を見つめた。

「すみません、とても急いでいるんですが、この写真に心当たりはないでしょうか。きっと、こちらのミシンではないかと思うのですが、、、」

そう言いながら、主人らしきその人物に写真を見せた。

「確かに、うちのミシンねえ、、、。誰がこんな写真撮ったのかしら?」

「詳しいお話は急いでいるので言えなくてすみません。でもとても大事なことなんです。この写真の破れている部分に何が描かれていたのか、知りたいのです。何か心当たりはありませんか」

「ふ〜む。心当たりねー、そういえば創業者が、いえもう随分前に亡くなっているんですけどね、店を立ち上げた時からのこのミシン、当時は一年稼いでも買えないくらい高かったのを、先代の仕事を気に入ってくれた親切なお客さんがいらして、業者に話をつけてくれて、随分と手頃な値段で手に入ったって、その時は大変な喜びようだったと聞いてますよ。そのお礼のつもりもあったんでしょうか、自分が大事にしていたあるオブジェをその方に差し上げたようです。今はここにはありませんが、もしかすると、このミシンと一緒に写真に撮っているかもしれないわね」

店主は少々お待ちを、、と言いながら、店の窓際の近くにある物置らしい、布地が積まれている倉庫に入っていった。待ちながら、見渡すととても出窓の多いつくりであることに感心した。日差しで帽子が焼けるのではと心配になるくらいの開放感がある。もしかすると、帽子は外出の際に身につける物だから、いつも自然光の元で創りたい、お客さんに見て頂きたいという思いからだろうか、そんな創業者の心配りと人となりに思いを馳せてみた。

しばらくすると倉庫から、大きなスケッチブックのようなものを抱えて、女主人が戻ってきた。

「よいっしょっと。これはね、先代から受け継いでいる、帽子のデザインブックなんです。大切なものはいつもここに綴じてあると聞いてましたから、もしかすると、この中にヒントがあるかも、、、」

そう言って、A3の2倍もあろうかという表紙を徐にめくり始めた。初めは世界中の帽子のコレクションの写真が次々と現れる。それだけでも200ページはありそうだ。その次に、自作した帽子のデザイン画と作品の写真を右と左見開きに丁寧に貼ったページが現れた。いかにも几帳面な職人だったのだろう、気に入った出来栄えの帽子には、依頼者の特徴などが記されたメモまで残されていた。客との交流を何よりも大切にしてきた創業者の人間性に、敬意の念をもった。分厚いデザインブックは、創業者自身の人生そのものだったのだろう。いつまでもこの帽子の世界に触れていたい、そんな思いになるデザインブックだった。

そして、ページのめくりが終わりに差し掛かった時のことだった。

「あっ! やっぱり、ここにあった」

最後のページには、自分の相棒であった古いミシンと、恐らくそのミシンに捧げたのであろうオブジェが一枚の写真に収まっていた。

ちょうど、破れた部分に置かれていたオブジェ。間違いない。有名な作家の彫刻で、ブロンズ製のように見えるが、人物とかではないようだ。よく見ると、それは「絵文字」のように見えるアラビア語のようなフォルムをしていた。

3枚目の写真

《100年前のレジスター》

これはどうみても、かなり年季の入ったレジスターだ、とあなたは確信した。何か変わった特徴はないだろうか。その写真を両手でつかみ目を凝らして隅々まで見入った。修理された後があちこちにあって、特にキーの一部は布テープで補修されているのが目立つ。あれ?この右上のマスキングテープみたいなものはなんだろう? 馬車や街灯などがデザインされていて、どこか明治時代の雰囲気がある。何か厚紙でできているようにも見える。レジスターに置くとすれば、店のショップカードか、最近はタバコを吸う人も少なくなったが、昔ならばマッチ箱、ということも考えられる。

もし本当に店のマッチ箱だとしたら、煙草屋か。ビンゴだ!ここに来る途中で見かけた古めかしいパイプ屋のことを思い出した。この街は、職人の手作り品を商う古い店が多いなあ、と歩きながら思ったので、覚えていたのだ。心が定まると早速その店があった方角に歩き出した。確か看板にパイプの形の文字で「1824年」と刻まれていたはず。その店の誰かがどこの店の物かを知っているかもしれない。

覚えのあるパイプが年代の形に刻まれた看板はすぐに見つかった。入り口を入ると、ずらりと多くのパイプが並んでいた。手彫りなんだろうか、どれもこれもとても個性的な美しいいフォルムをしている上に、美しく磨かれていて、見惚れてしまった。1歩、2歩店内に入ると、右奥の丸椅子に恰幅のいい壮年の男がパイプに火をつけようとしているところに出くわした。

男は手を止めて、

「あ、ちょうどいい、この店の人かい?誰もいなくって困っちまってたんだよ」

その男は唐突に話しかけてきた。

「いえ、そちらこそお店の方ではないんですか?」

「いやね、パイプの調子が悪いから誰かいないかと思って、、、突然みんないなくなっちまって、随分時間が経っちまって、困り果ててたんだよ。ひどい話さ。」

と火をつけ損なったパイプを左右に振って、頭を抱え込む仕草をした。

「あの、お困りのところを申し訳ありませんが、この写真のこのマッチ箱にご記憶はありませんか」

「え?マッチ箱?」

「、、、だと思うんですが、、、」

男は、マッチ箱探しとは、のんきなもんだ、、、など、ぶつぶつ言いながら、写真を手に取った。

「こりゃ、有名な洋食屋のマッチじゃないか。この街の者ならみんな知ってるよ」

そう言って、その店のある方角を指差した。

「洋食屋ですか!ありがとう!」

そう言うか言い終わらないうちに、何か言おうとする男を置き去りにして、脱兎の如くパイプ屋をあなたは飛び出したのだった。

20本もあるだろうか、ガス灯が見事に列をなしている時代を感じる不思議な通りに突き当たった。

「やっと、最後の3つ目の符号が見つかるかもしれない!」あなたの心臓は小躍りしていた。

マッチ箱のデザインそのままが看板になった、洋食屋の入り口はカーテンのついた偏光ガラスの扉だった。そこには「close」のプラスチックプレートが吊るされていた。確かにもう夜だし、「閉店でも仕方がないか」と呟きながらそれでもと開けようと試みたが、鍵は閉まっていた。ドンドンドンとノックをしてみるが、反応がない。

店の前には小さいがよく手入れされた花壇があって、元々は咲き誇っていただろうオレンジ色の矢車草の花は、朽ちて花びらは土壌の肥やしになっていた。店の周りに通用口のような出入り口がないかとぐるりを探し歩いてみたものの、どこにもなくて途方に暮れ、あなたは店先の花壇を囲むレンガの上にしゃがみ込んだ。

「あれから、どれくらい時間が経ったのだろうか。遠い昔のような気もするし、ついさっきの出来事のようにも思う。いや、時間が止まっているんだから、きっと1秒だって経ってはいないはずだ。時間が止まっているのに、私はこうして消えていない。1枚目、2枚目の写真にヒントをくれた店主たちも姿が見えた。客らしいが、さっきのパイプ屋の男も確かに確実に見えていた。」

そんなことを思い浮かべながら、唇を噛んだ。

「しかし、残された時間はないような気がする。あと、1枚の写真の符号が分かれば、街のみんなの願いが閉じ込められているその迷宮の場所が分かるはずなのに、、、」

口惜しさで思わずため息をついた。

3度目の大きなため息をついた時だった。店の横の壁に吊るされていたロープでできた、紐階段がするすると降りてきた。見上げると、3階あたりに小さい円窓が見える。誰かいるのか、すがる思いでヒモに飛び付き、必死でその円窓のあるところまでよじ登って行った。「今日はスカートでなくてよかった」と自分の姿を俯瞰しながら。

丸窓には、カーテンがついているだけだったので、窓の手すりに辿り着くとすぐに家の中に入ることができた。服の埃を払いながら、周りを見渡した。微かに、デミグラスソースのような鼻腔をくすぐる芳ばしい香りが立ち込めている。窓際の額には、創業者だろうか、黒々としたもみあげが若々しくて凛々しい、コック帽を深く被った人物の写真が飾られていた。階段の横に据えられている古い柱時計の振子は止まったままのように見えた。

「誰かいますか」

「ごめんなさい、突然に!私どうしても教えて欲しいことがあるんです!」

とんでもなく大きな声は、決して広くない食堂らしいその空間に響き渡ったが、シーンと静寂があるばかりで返答はない。

4つの丸いテーブルには、白く清潔なテーブルクロスがかけられていたが、客は一人もいない。木製の椅子は、かなり古いもので全てデザインが違っていて、どの椅子もヴィンテージものの風情があった。壁紙は、いつ張り替えられたものだろうか、あちらこちらに地図のようなシミができていた。

さっきこの店に来た道を見下ろせるのではと思い、窓際に寄ってみた。窓には鍵がかかっておらず、両手で押すと窓は開いた。確かに、たくさんのガス灯が並んでいて、夜の街を照らしている。それにしても、全く土地勘がないというのに、よくもここまで辿り着けたものだ。一体、今自分がどこにいるのか、街全体の位置関係も知らないまま、なんと無謀な冒険をしてきたことだろう。いくら行きがかり上とはいえ、自分の無茶振りに心底驚きを隠せなかった。

ガス灯の揺れる灯火を見ながら、しばらく窓際で外の空気を吸った。それも束の間、背後で、何かが動く気配がした途端、

「よく、ここが分かったのう」

背後から男の声がした。びっくりしたあなたが慌てて振り向くと、厨房らしい方角から、白いコック服を着た背中の曲がった老人が古いソース鍋を片手に現れた。

「え?」

「待ちくたびれた。もう来ないかと思ったよ」

「写真を見せてごらん」とその老人は手を差し出した。

え?!なぜ写真のことを? 思いがけない言葉に後退りしながら、あなたは老コックの顔を食い入るように見つめた。

次号「街の奇妙な出来事」後編に続く

2.銀座情報

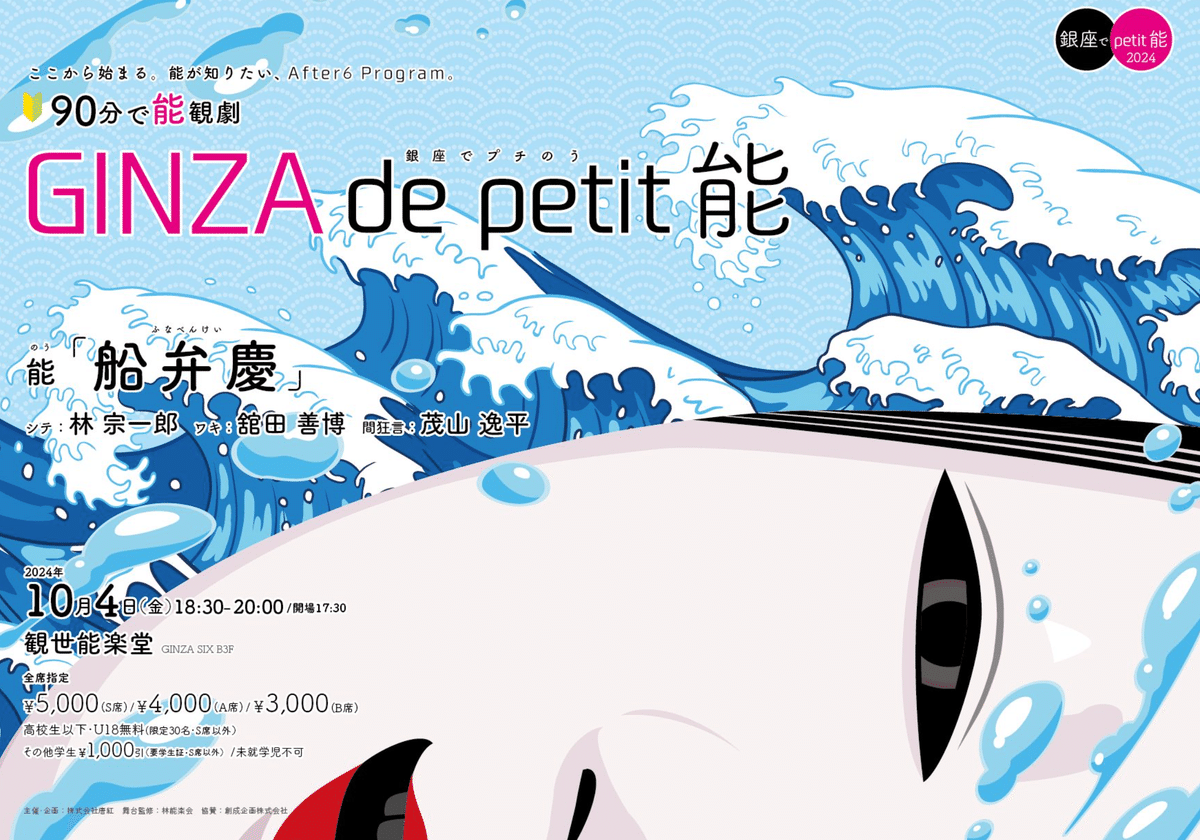

◆GINZA de petit 能 ー名作「船弁慶」を愉しむ

能の真髄と愉しさをコンパクトにお届けする「petit 能」。今回は、義経と静御前の切ない別れを描いた「舟弁慶」を、お仕事帰りに90分でも楽しめる構成と、「わかる面白さ」を目指した、奥深い解説が一際能の素晴らしさをもたらしてくれる企画です。

前半の静御前の舞によるクライマックス、荒波に平知盛の亡霊が現れ、船に

襲いかかるドラスティックな後半、と心を動かす魅力満載の「船弁慶」。

ぜひ、秋の一夜に、「能」を入り口に日本文化に触れるひとときをご堪能ください。

【GINZA de petit 能】公演概要

と き:2024年10月4日(金)18:30-20:00

ところ:観世能楽堂(GINZA SIX 地下3階)

解説(あらすじと解説)

「船弁慶」シテ(静、知盛の亡霊) 林 宗一郎

子方(源義経)林 小梅

ワキ(武蔵坊弁慶)舘田 善博

間狂言(船頭)茂山 逸平

後見 観世 三郎太 坂口 貴信

囃子(太鼓)亀井 広忠 (小鼓)飯田 清一(笛)杉 慎太郎

地謡 松野 浩行 関根 祥丸 井上裕之真他

詳細・お申し込みは下記まで↓

◆内藤礼「生まれておいで 生きておいで」

ーふたつをつなぐ GINZAMAISON HERMES 特別展覧会ー

銀座エルメスの近代的な建築物内にあるフォーラム。その中で、内藤礼が見出そうとする「生の没入」。9/23まで開催されている東京国立博物館での同名の展覧会と一連の流れを持って構成された円環が大きなテーマです。

光のうつろいによって、一層はかなく、また色濃く感じられる生への眼差しを銀座の会場にかりそめに宿らせ、「地上に存在することは、それ自体、祝福であるのか」を問う深い体験へのお誘い。

東京国立博物館 展示風景 撮影:畠山直哉

時を超えて、場所を変えて円環して一連の個展が開催されるのは、おそらく日本の美術史上、かなり稀なことだと思います。街の空間とは何か、建物空間とは何か、時間の不可逆性とは何か、が迫ってきます。

この貴重な展覧会をどうぞお見逃しなく!

【開催概要】

と き:2024年9月7日(土)〜2025年1月13日(月・休)

開館時間:12:00〜19:00(入場は18:30まで)

*通常と開館時間が異なります。ご注意ください。

休 館 日 :水曜日

入 場 料 :無料

会 場:銀座メゾンエルメス フォーラム 8・9階

(中央区銀座5-4-1 TEL03-3569-3300)

豊島美術館 写真:鈴木研一

↓内藤礼関連記事

3.編集後記(editor profile)

パリ五輪で活躍する選手たちを見ていて、勝ち切る人間の超絶さに驚いた方々は多かったことだろう。拮抗した実力の試合の勝敗を分ける、「そこ」には何があるのだろう。

ドイツの哲学者のヘリゲルが、「弓と禅」という著書の中で、

「弓道の技能というものは、いずれにせよ主に肉体の訓練によって習得できる運動能力ではなく、むしろ本来頭脳的な、頭の中で的を射ることを目的とする技能である」

と記している。「頭の中で的を射る」とはどういうことだろうか。

「弓と禅」は、アップル創業者のスティーブ・ジョブズなどが愛読書にしていたことでもよく知られるが、日本のアスリートたちもこぞってこの本を読み、スポーツ全般でもいわゆる「ゾーンに入る」という状況を言語化できた点は、この書物の功績だと言われている。

「・・・したがって、弓道の選手たちは、基本的に自分自身に狙いを定めている。おそらく、これによって、本質的に自分自身である的を射ることに成功するのである」

とヘリゲルは結んでいる。

スポーツで最後に勝ち切る選手は、「力を抜いている」「楽しそうだ」と言われるのは、このことなのだろう。

鈴木大拙がこの本の序文を書いているが、その中でこう綴っている。

「あらゆる道の稽古において、我々が気づく最も重大な特色の一つは、それらが実用的な目的だけの純粋にアスレテイックな楽しみのために行われているのではなく、心の修練を意味し、実際に心を究極のリアリティに接触するようにもたらすことを意味するのである」。

日本文化である「武道」と「道」から、外国人であるヘリゲルが学び、覚醒したことに改めて驚くばかりだ。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?