FM84.0MHz Radio City presents "Saramawashi.com -The Vinyl Paradise" 095:80s女性ヴォーカル特集

さらまわしどっとこむ -The Vinyl Paradise-

第95回(2023年7月21日(金)20時~

(再放送:7月23日(日)19時~)

清澄白河にあるカフェGINGER.TOKYOのオーナー高山聡(あきら)がお届けする音楽番組です。

全曲アナログ・レコードでお届けします。可能な限り7インチ盤で、しかもフルレングスでかけます。

サーフェスノイズにまみれた1時間、ぜひご一緒に。

今週は80sの女性ヴォーカル特集です。以前に80sの男性ポップ・デュオの特集をやったときに、80sの女性もやりたいということを申し上げておりましたが、ようやく実現しました。やり残したことがないか時々点検する人間ではありますが、80sの女性に関してはずーっと気になっておりました。好きとか嫌いとかいうものではなく、時代の空気感がとじ込められたような曲が結構ありますから、サブカル近現代史の情報発信をライフワーク的にやっております高山としては、「面白い」の一言に尽きます。もう本当に70sでもない、90sでもない、まさに80sの空気感というものが面白いほどに感じられます。本当は1989年にもいい曲はありますが、アナログ生産の関係等諸般の事情に鑑みまして、今回も最終の到達点は1988年の曲になります。原則7インチ・シングルで年代順にいきますが、今回はどうしてもかけたい曲で盤のないものがありまして、一曲だけLPです。お許しを。

1曲目

「Message Of Love」Pretenders (1981)

この曲は、この番組ではお初なんですが、以前ディレクター小松氏と深夜の生放送「東京音楽放送局」という番組をやっておりまして、その番組の初回の1曲目にかけた曲です。個人的にそれだけ思い入れもあるし、好きな曲です。1981年リリースですが、82年にリード・ギターのジェームス・ハニーマン・スコットが他界、83年にはベースのピート・ファーンドンも他界してしまいます。悲劇的なバンドですが、時期的にAOR、フュージョンの大ブームの真っただ中、クリッシ―・ハインド姐さんから「甘ったるいの聴いてんじゃねーよ」と喝を入れられたような気分でした。この曲の歌詞には、オスカー・ワイルドの「ウィンダミア卿夫人の扇」という喜劇に出てくる一節が含まれております。「みんなドブの中の住人さ、でも何人かはドブから星を見つめているんだ」という内容ですが、知的な要素や教養をチラ見せしてくれます。当時から只者ではない感が凄かったです。

2曲目

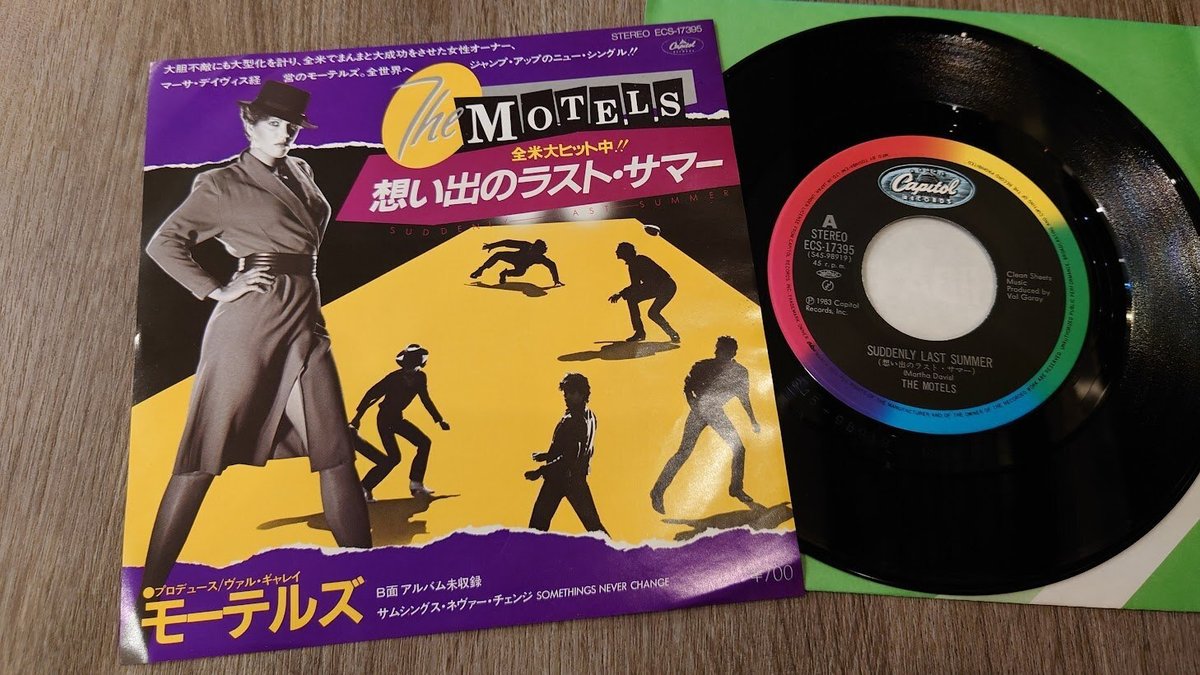

「Suddenly Last Summer」Motels (1983)

ギターを弾きながら歌うマーサ・デイヴィスを中心としたバンドですが、ヴァル・ギャレイがプロデュースと同時にマネジメントも兼ねてメジャーにしたバンドです。ただレコード会社とのゴタゴタやバンドのメンバーの入れ替わりが激しかったりで、安定はしておりませんでした。この曲はビルボードのTOP10入りしたビッグ・ヒットです。当時「70年代には絶対になかった音だ」と思いました。カリフォルニアのミュージック・シーンで申しますと、リンダ・ロンシュタットも一時マーク・ゴールデンバーグとクリトーンズをバックにつけてニュー・ウェーヴ的な「マッド・ラヴ」とかやっておりましたけど、土壌的に合わないような気もします。何かロンドンやニュー・ヨークのニュー・ウェーヴの連中と比べると鋭さに欠けるというか、カワイイです。バンドの演奏能力があまり高くなかったのか、レコードはワディ・ワクテル等のスタジオ・ミュージシャンを起用して作っています。

3曲目

「I Feel For You」Chaka Khan (1984)

カッコイイです。1974年のルーファス・フィーチャリング・チャカ・カーンの「テル・ミー・サムシング・グッド」以来のファンですが、他の曲はあまりピンとこなかったのに、これだけは絶対大ヒットすると思いました。プリンスはあまり好きではないのですが、この曲やシンニード・オコナ―がヒットさせた「ナッシング・コンペア・トゥ・ユー」等、提供曲のコンポーザーとしてはいい曲を書く人だなと思っております。

4曲目

「Manic Monday」Bangles (1985)

1985年、ボリューム・ゾーンです。高山は25歳で遅ればせながら就職しまして、フツーに働き始めた年です。つくばの科学万博をやっていたときに働き始め、夏には御巣鷹山の墜落事故とかあって、バタバタした忘れられない年です。時代はMTVにベストヒットUSA、洋楽も「視覚的に楽しむもの」になりました。Go-Go’sとかバングルスといったガールズ・バンドも活躍していた楽しい時代です。

この年、1985年の9月22日、過度なドル高是正のために先進5か国の蔵相会議がニュー・ヨークのプラザホテルで開かれました。いわゆる「プラザ合意」というやつです。80年代前半、アメリカ経済は不況と猛烈なインフレにあえいでおりました。金利が20%とかいったとんでもないインフレ状態になっていたんです。ロナルド・レーガンの野郎がレーガノミクスとかいって無茶苦茶しおってですね、日本車に100%関税をかけたりしても、猛烈な国際収支の赤字に陥りました。70年代末にもドル危機とかありましたから、自由貿易を守るために円高ドル安に誘導することで合意したんです。1ドル235円だったのが翌日一日で215円まで下落しました。1年後には150円台で取引されるまでになったんです。まあこれがバブル景気の引き金になったわけです。米国資産の買い漁りとか凄い動きも出ましたし、個人レベルでも財テクブームとかありました。大口定期の金利8.2%のときのことはさすがに忘れられません。

5曲目

「Smooth Operator」Sade (1985)

6曲目

「There Must Be An Angel」Eurythmics (1985)

語り過ぎると音楽番組ではなくなってしまいますから、この辺で止めておいて、1985年の時代の空気感を象徴する曲を2曲続けてご紹介しました。ミュージック・クリップのせいもありますが、好景気の象徴みたいな印象がある曲です。この辺は説明不要ですね。

7曲目

「True Colors」Cyndi Lauper (1986)

8曲目

「Le Bel Age (The Best Years)」Pat Benatar (1986)

1986年に行きましょう。ゴタゴタした年でした。東京サミットでリビアをテロ国家として非難したりした年、スペースシャトルのチャレンジャー号の爆発事故や、チェルノブイリ原発事故が起こった年です。バブル色が濃くなって行く中、トヨタのスープラが発売された年ですね。この辺の時代はマドンナ、ジャネット・ジャクソン、ポーラ・アブドゥルといったダンサブルなヒット曲もいいのがある時代ですが、番組のカラーと合わないので割愛させていただきます。その辺も時代の空気感という意味では十分にバブリーでいいんですが、今回はパスします。

9曲目

「Howard The Duck」Dolby Cube f/ Cherry Bomb (1986)

1986年はもう一曲ご紹介します。如何せん、MTVをはじめとした映像の時代です。映画のサントラ盤は有名アーティストのオムニバスのようになった時代でした。「フットルース」「セント・エルモス・ファイヤー」「ロッキー3・4」「トップガン」…、いろいろありましたね。ブラッドパックと呼ばれた若手俳優が大挙して出演する映画も人気になりました。そんな中で当時非常に人気があった女優にリー・トンプソンがおります。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の主人公、マーティ・マクフライのお母さん役が忘れられません。他にもジョン・ヒューズ作品の「恋しくて Some Kind Of Wonderful」でもいい演技で魅せました。そんなリー・トンプソンが歌声を披露した映画がありました。86年公開の「ハワード・ザ・ダック」です。この映画に登場するチェリー・ボムというガールズ・バンドで本人がちゃんと歌っています。バックアップしていたのはトーマス・ドルビーでした。

10曲目

「Heaven Is A Place On Earth」Belinda Carlisle (1987)

11曲目

「Tom’s Diner」Suzanne Vega (1987)

1987年の曲にいきますが、前年の86年にはアナログ・レコードに替わってCDが主要メディアになってしまいます。レコード・ショップでもアナログ盤はどんどん隅に追いやられ、7インチ・シングルを売っている店は無くなってしまいました。今となっては、もうこの辺りからマニアのコレクターズ・アイテムになってしまいます。アナログ・オーディオは技術的なピークを迎え、とにかく高音質な録音ばかりになります。皮肉なものです。ここではテレビのコマーシャルでも使われていたので、一定の年齢以上の方は皆さん懐かしいでしょうという曲をご紹介しました。

12曲目

「What I Am」Edie Brickell (1988)

1988年、アナログ技術の絶頂期、そしてアナログ盤は日本国内では完全に消えゆくものとなってしまった年です。この年でもどうしてもご紹介したい曲はありまして、これのアナログ盤は超絶レアです。当然輸入盤です。いかにもアナログで聴きたい曲ですが、歌っているのはエディ・ブリッケル、後にポール・サイモンの奥さんになった人です。

13曲目

「Toy Soldiers」Martika (1988)

ラストの曲です。高山はロックもジャズも好きですが、意外なと言われるほどポップも好きです。次点落選はキム・カーンズ「ベティ・デイヴィスの瞳」、ネーナの「99ルフトバルーン」等でした。本当はスイング・アウト・シスターをエンディングに持ってくるかこれにするかめちゃめちゃ悩みました。そんなキラキラの80s女性ヴォーカルの締めはマルティカとなりました。

次回はフェスの季節に聴くライヴ盤特集アメリカ編です。お楽しみに。

番組へのご意見やお便りをください。

voice@fm840.jp