音の魅力!音のマジック!EQテクニック

イコライザーによる変化は魅力的な音を作る上で必要なテクニックです、

大きく変化させると、よくない音になることもあります。

知識と経験も大事だし、放送用、ネット配信用、CD・DVD用などの

メディアによって再生環境も考えていきたい。

2025.1.29 記事を更新しました

別記事ですが

Logic Proによる音声の編集を作りました。

Logic Proで会話やナレーションの編集テクニックについて

リンク先を見てください

随時更新中です!

番組制作やポッドキャストで声や音楽の収録と編集テクニックを

誰でもマスターできる!かも、編集テクニックを公開!

Logic Proによる音声の編集

まあ努力次第ですね、誰でもできるけど、本気の人は少ないようです。

だからチャンスがあるのです!本気であれば!

準備ができてる人にはチャンスがやって来ますし、見えて来ます。

職業として音声の編集をしていくには音だけでなく、

いろんな知識も経験も、人とのコミニュケーションも必要です。

編集では、いろんな判断を必要とされてきます。

録音でも、スタジオではいろんな気遣いと判断を必要とされてきます。

仲良く仕事できるか? これ結構重要だったりします。

ここでは音の編集に必要なこと、

まずは基礎的なことを知っておきましょう。

ちょっと学校の授業のようですが実は学校でも教えてます。

音のこと、さらっとやっておきましょう。

今すぐ仕事で使うテクニックをマスター

では

実際に使えるテクニックを習得できるようになりますし、

後で読み返して、使えるようになります。

Adobe Audition202XとApple Logic ProXについて

音声編集からバンドミックスと納品と配信の音声レベルのことについても

記述しております。

今すぐ仕事で使うテクニックをマスターから有料ページになりますが是非購読して下さい。

はじめに ------ 現在、随時更新中です!

録音と編集をパソコンでしますよね!テープレコーダーとかもう無いですよね、

録音と編集に使うアプリケーションはAdobe Audition2022以降

Auditionを使う意味

Abobe CCを使ってると映像編集はPremiere Proで画像制作はPhotshop、

Illustratorの組み合わせで制作していきますが、Auditionはあまり注目されて

いませんが番組制作用のツールとしては普通のDAWより、特にノイズ処理とか、

音声レベル管理(放送、YouTube、他)など優れている使い勝手に驚くでしょう。

もちろんマスタリングにも使えます、納品品質を管理するにもバッチリです!

映像編集での音声の編集にAdobe Premiereとの連携作業も確立されていて便利!

Mac使いの人はApple LogicXが多いですよね、音も良いから最近増えてますね、エフェクトプラグインが豊富に付属しているので音楽の編集に使えます。

サラウンドの編集にもよく使いますね、

この二つのアプリケーションを中心に記事を書いていきます。

これらで使える無料のプラグインについてや有料ですがiZotope RX9での処理についても書いていきます。

* 番組制作でプロとアマチュアの差が現れるところです。

作品のグレードを左右する場合が多いのもわかると思います。

* 音の試聴環境を整えておく

編集環境で音を出せるのでしたら

モニタースピーカーがあると良いのですが

とりあえずはパソコンに接続できるヘッドホンを用意して下さい。

基本的に忠実再現にすぐれたものを用意する、

聞いて気持ちよいとされる低音が強調されているような物は

モニター用に適さない。

大きな音でも歪まない、外の音が聞こえない集中して聴けるもの物

スマートフォンに付属の物では音の判断が難しいです。

良いもの正しい物ですと音楽の聴こえ方も変ります。

*おすすめはブルーラベルのSONY MDR-7506この価格以上のものは

とりあえず必要ないです。レッドラベルも良いと言われていますが

私は低音域の表現が最近の音楽に合っていないと思います。

このヘッドホンSONY MDR-7506で聴くと今までの音楽が

違って聞こえ感動します、

仕事でも趣味の観賞用でも長く付き合えると思います。

もちろん、高価なものにはそれなりの魅力もありますが、仕事で使うもので

安定的なクオリティと補修部品があるか、そして価格も重要です。

先輩の使っているものと同じものというのもいいでしょう、

また友人と同じものにしておくと感じたことの意見交換や、

感じ方の違いがわかり参考になるでしょう。

日常的に音楽はヘッドホンでなく、スピーカーから出る音で聴くことも大事です。

モニターとなるスピーカーによって音の感じが違うのでエンジニアを目指すのなら

低音のスピーカーサイズが30cmは必要と思います。

住宅事情とかで大きいものは難しい場合はスタジオでよく使われる

スモールモニターで我慢しましょう、

音の広がりとか楽器の定位に気をつけて聴くことも自分がミキサーをするときに

役立つでしょう。

1-1.音の基礎知識

1-1-1.音については

音の大きさ 音量 大きい、小さいで表現します。

音の高さ 周波数 ピッチ 高い、低いで表現します。

ダイナミックレンジ 小さい音から大きい音までの差。

デシベル(dB)で表します。

S/N S:シグナルとN:ノイズの比。デシベル(dB)で表します。

数値が大きいほど静かです

音についての表現は

音の大きい、小さいは、 音のヴォリュームのことです。

音量・音圧は dBデシベルで表わします

音の高い、低いは 周波数を表し具体的な周波数は f(周波数):Hz ヘルツと

表ます。

*ですから音を低くしてといわれたら音程を下げろと言うことでしょうね!?

低い高いはピッチ(周波数)のことですから、

これからはこの表現を使って下さい。

ダイナミックレンジ 小さな音から大きな音までの幅をいい、

広い、狭いと言います。

聞こえる範囲は0~120dBが上限とされている。オーケストラのフォルテが

120dBと言われていますが

最近のロックのライブでは130dBに近い事もあり、健康上の問題も

指摘されています。

長時間の大音量に晒されると聴覚障害を起こします、いわゆる難聴です、

耳がキーンと鳴り止まない現象は耳鳴りでその周波数が聞こえていないから、

擬似的に脳が作り出しているようです。

ヘッドフォンで大きな音を聞きながら寝てしまったら、

耳は音圧を受けたままですから、目覚めた時には難聴に仕上がってしまう、

このような事にならないようにしてください。

失った聴覚は戻りません。

1-1-3.SPL サウンドプレッシャーレベル 音の圧力(音の大きさ)

基準音圧 P0(Pゼロ) は、正常な聴覚を持つ若者が 1 kHz で検知できる最小の音圧にほぼ相当する。

平たく言うと、聞こえる最小の音

この音圧での音の振幅はおおよそ水素分子のサイズと同程度であり、

非常に小さい。

最も感度がよい 4 kHz 付近での最小可聴値は -5 dB 程度である。

低い周波数ではそれよりかなり感度が悪く 20 Hz では 70 dB を超える。

聞こえる最大の音量は120dBと言われている。

これについては人間の耳の等感度曲線 ラウドネスカーブ、などを

検索してみて下さい。

表とかグラフの読み方が少し解りにくいかもしれませんが、

じっと見ていると判るはずです。

耳に聞こえる音の周波数によって聞こえ方が違うのです、

音圧レベルを上げれば 20 Hz 以下でも知覚可能だが純音としての感覚は

失われる。

20Hz以下になると音というより風になります、大太鼓などの音は音として感じる部分と圧力や風圧として感じたことがあると思います、

この風や圧力に感じるところが

超低音です映画などではこの辺りの周波数も場面描写に必要になってきますが、

会話のセリフでは邪魔になってしまったりします。

個人差と年齢による差が大きいが高い周波数でも感度が悪くなり、

15 kHz以上では急激に悪化します。

聞こえる範囲を可聴帯域と言います。

可聴帯域は20Hzから20000Hzと言われております。

1-1-4.可聴帯域の音域表現

音は私達に聴こえる範囲が20Hzから20KHzの範囲で聞き取れるとされています。このことから、CDの音はこの範囲の音を収録されて居ます。実際にはもっと低い周波数は振動として感じたり、もっと高い周波数の音域も体で聞いていると

言われています。

音とは振動です。

周波数は1秒間に何回変わるか、その回数を周波数といいます。

1 秒間の振動回数のこと、単位はヘルツ(Hz)で表します。

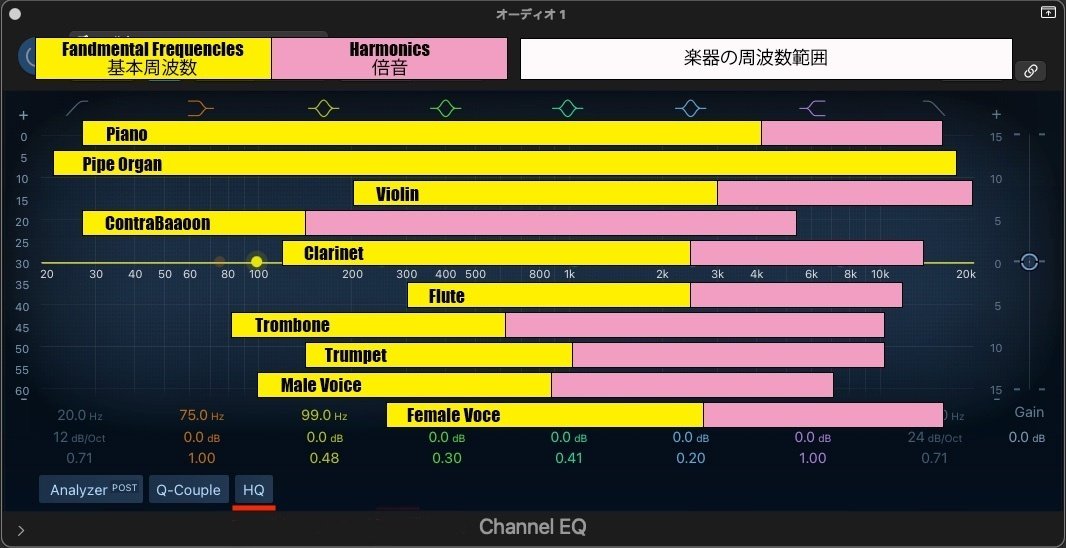

1-1-5.楽器の周波数範囲(楽器の周波数特性)

楽器の特性のひとつとして周波数特性を知っておくことは重要です。

周波数特性のなかに基本周波数と高調波と呼ばれる倍音成分があることで

音色で楽器の特定ができることおぼえて下さい。

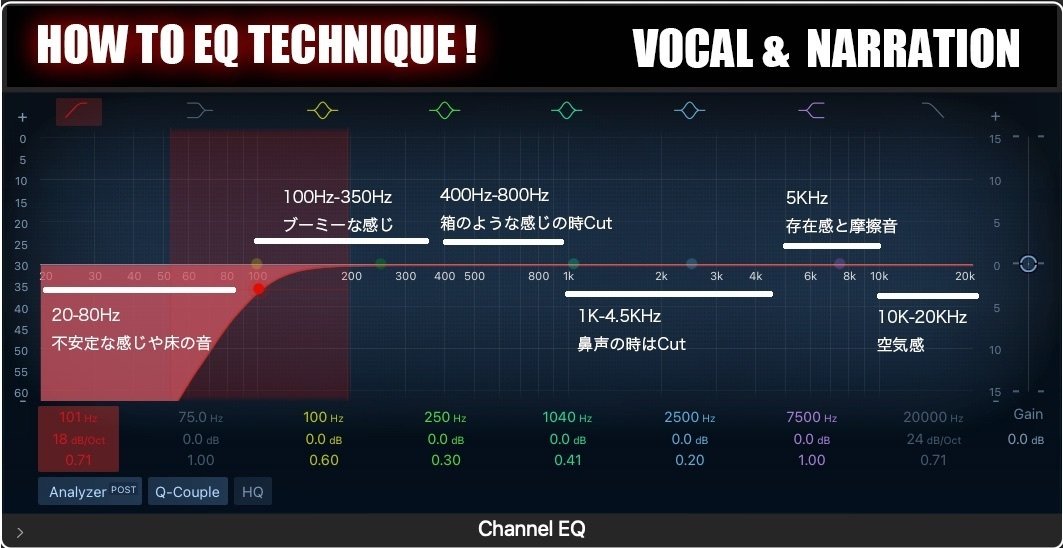

1-2.HOW TO EQ TECHNIQUE !

音質調整については「仕事で使うテクニックをマスター」の編集でもやりますが

声や楽器の音質の扱いを早めに理解してもらうために

イコライザーによる音質調整に少し触れていきます。

イコライザーを使うとき位相はどうなる

音質調整においてイコライザーを使用する場合、位相は重要な要素の一つです。

位相は、音波の波形が時間的にどのように変化するかを示すものであり、

イコライザーを用いた音の調整においては、音の位相を正確に調整することが

重要です。

イコライザーを用いた音の調整では、周波数成分ごとに音量を変化させることで音のバランスを調整します。しかし、この調整が正しく行われない場合、

位相のズレが生じ、音の質感や空間表現に影響を与えます。

例えば、位相がずれてしまうと、楽器や声の音が鮮明さや自然さを失い、

聞き苦しい音になることがあります。また、ステレオ効果が減少し、

音場の広がりや立体感が損なわれることがあります。

したがって、位相については注意深く調整する必要があります。特に、周波数帯域を厳密に分離する場合は、位相の補正が必要になることがあります。

イコライザーを使用する際には、位相についても十分に理解し、

適切に調整するようにしてください。

ほとんどの場合はEQの大きな変化は大きな位相差を生みます、

Linear PhaseEQを使うと少し改善されます、オシロスコープの

リサージュ波形やフェイズメーター(位相計)で確認したり、

LogicProに搭載されているMultiMeterのGoniometerやCorrelationで

確認できます。

適切とはどういう事かが重要になるが、これは実際に位相の違う音となった部分を

聞いて感じないと記憶に残らないです、これについてはLogicPro等の

DAWを使って実験してほしいです、また今後触れていきます。

リクエストがあれば頑張ります!

1-2-1.声 ナレーション ヴォーカルの特性と扱い

声 ナレーションについては低音域をあらかじめカットしておいて収録しておくことが多いがヴォーカルの収録では何もしないで編集時に調整することが多い、

PA という現場ではハウリングマージンを確保するためにも100Hz以下はカットしておくことが多い、この辺りは楽曲との兼ね合いも考えましょう。

男性と女性では低域の音響特性が異なるので不自然で無い対応をしましょう。

女性の場合150Hz~200HzくらいまでHPFを使うことも、ポップノイズという吹かれやリップノイズにも気をつけましょう、気をつけるだけでは解決しません。

収録時にダメ出しをして、収録を止め再収録をすることも大事です。

もちろん発音や言い回しの不具合もチェックして対応しておかないと、後ではどうにもならないことも多いです。ここで遠慮していると後で取り返しのつかない事に

なり、再収録となる場合もありえます。そうなると、いろんな人の時間と予算とを使ってしまうことになります。ここは遠慮しても仕方ないので確実に収録できるよう気をつけましょう。ただし楽しくです、くれぐれもピリピリでなく

楽しくやれるようにしていきましょう。

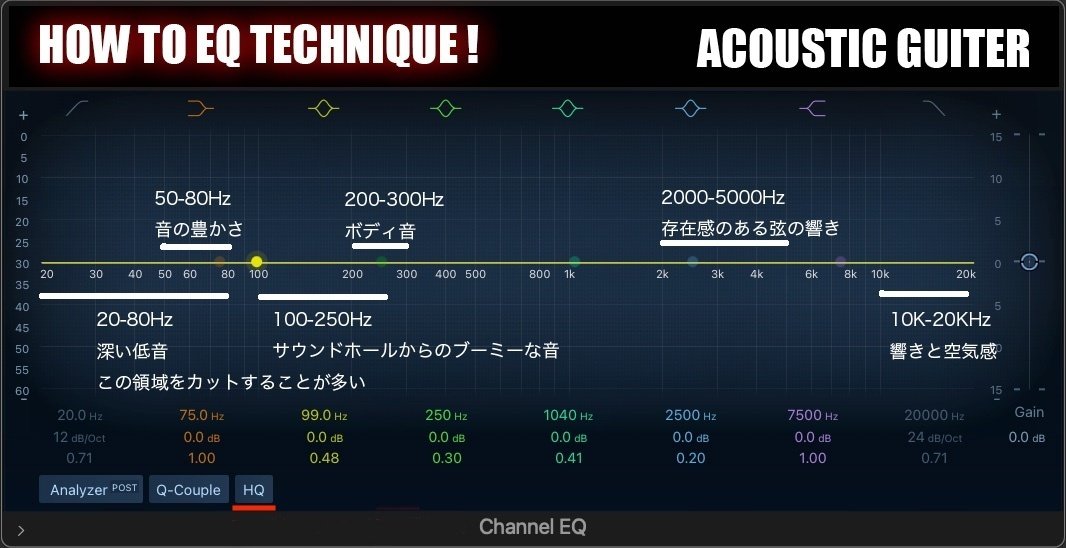

1-2-3.アコースティック ギターのイコライジング

アコースティックギターこのような感じですが実際にところマイクや楽器の鳴り空間によって変わってきます、コンデンサーマイク、リボンマイク、ダイナミックマイクそれぞれの音響特性と楽器のコンディション演奏者の技量によって大きく変わります、イメージした音に近づけない場合もあると思いますが、EQで調整する前に生音を楽器の側で聞いて、マイクを選び直してみる方法を試してみてください。

EQを大きく動かすと音も大きく変化しますがEQによる位相の変化も大きくなり

位相歪で困ることがあります。3dB以内で調整できるといいですね。

アコースティックギターの録音においてイコライジングを行う場合、

まず最初に録音環境やマイクの選定、マイクの位置に注意を払うことが重要です。

録音環境が適切でない場合、EQで補正しても音質が悪くなる可能性があります。マイクの選定も重要で、様々なマイクの振動板の大きさによって収録特性が異なりますのでその特性に合わせて位置も調整する必要があります。

コンデンサーマイクを使うことが多いですがリボンマイクとかゼンハイザーの

MD-441もいい音が録れます。

それでは、アコースティックギターのEQについてですが、まずは低域から調整していくのが一般的です。アコースティックギターは低音から高音まで広い音域を持っていますが、低域が過剰に強くなるとボヤけた音になり、逆に低域が不足すると薄っぺらな音になります。そのため、まずは低域をカットしてみて、自然なバランスを見つけることが重要です。また、低域のカットにより、不要な環境ノイズやを除去することもできます。

次に、中高域について調整していくことになります。アコースティックギターの

中高域は、ギターのトーンやピッキングの強さによって大きく変化するため、

EQの設定は非常に個人的なものになります。

一般的には、500Hz〜2kHzの範囲を中心に調整することが多いですが、

自分の耳で音を聴きながら調整することが大切です。

最後に、高域について調整していくことになります。

高域を強調することで、アコースティックギターの音がより鮮明になります。

しかし、高域を過剰に強調すると、耳障りな音になる場合があるため、

適度に調整することが重要です。

以上のように、アコースティックギターのEQについては、個人的な好みや演奏スタイルによっても異なるため、自分の耳で音を聴きながら、

繰り返し調整することが大切です。そのためにも生の音を聞いておくこと、

自分がどう感じるかが大事です。

イコライジングは、音の質を改善するための効果的な手段ではありますが、

EQをこの形にすれば大丈夫と言ったものではありません、

形からでなく、感じることが大事です。

無闇に調整すると音のバランスが崩れる可能性があるため、注意が必要です。

ここから先は

¥ 1,500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?