魔斬

第5話 安政奇譚⑤

この季節、暮れ六つになると、すっかり辺りも暗くなる。温め酒でもひっかけなけりゃあ、こんな仕事はやってられないと、山田浅右衛門は屋台で一心地就いていた。となりに座る助六は顔面蒼白だ。

「だめだ……全然酔えねえ」

何度も、独り言を呟いていた。

よく味の染みた大根を頬張りながら、浅右衛門は美味そうに酒を干していった。三杯も呑めば少しは気分も落着いてくる。

「さてと、助六」

浅右衛門は勘定を済ませて立ち上がった。

「だ……旦那、あっしはここで旦那の帰りを」

助六は声を震わせた。

「往生際の悪い野郎だな」

「へへへ」

「おら、ぐずぐずしねえで、とっとと来やがれ」

浅右衛門は助六の耳たぶを掴んで引っ張った。あまりの痛さに、助六は引っ張られるままに歩き出した。

昼間の喧騒が嘘のように、浅草寺仲見世界隈はひっそりとした闇に閉ざされた。この界隈は、新吉原を除けば闇のなかである。

浅草伝法院は、雷門を潜って暫らく行った左手にある。生人形はここに納められ人形番もいた。もっとも怪異ののちは、山門傍らの詰所に彼らは一晩中籠もって、決して堂内には入らない。ここには浅草弾左衛門の言伝が届いていた。細やかな手際である。浅右衛門が来ると、人形番は大喜びでこれを迎えた。

「浅草の親分から聞いておりやす。どうぞ、お入りくだせえ」

「浅の旦那。よう来てくだされた。このままじゃ、あっしらは気が狂っちまいます。生人形は本堂の隅に置いてあるんで、あとは頼んまさあ」

口々に喚く人形番は騒々しい。

「案内せい」

「案内は勘弁してくだせえ」

「それじゃあ、困る」

「すぐそこに見える、それ、そこに。あれが本堂でさあ」

人形番たちは震えながら、正面の建物を指さした。

大太刀を腰帯に挟み、浅右衛門は本堂へと近付いた。恐々とした屁っぴり腰で、助六もついてきた。近付くにつれて、やがて何やら人の声らしきものが耳に留まった。

「悲鳴……でしょ、旦那?」

助六の声が震えた。

浅右衛門は構わず進んだ。

ゆっくりと、本堂の扉を開いた。中は真っ暗で、薄らと妖気が漂っていた。これくらいの気は、夜にもなれば何処の寺社にも漂う。

(別段変わったところは……)

と、右手の隅に目が止まった。

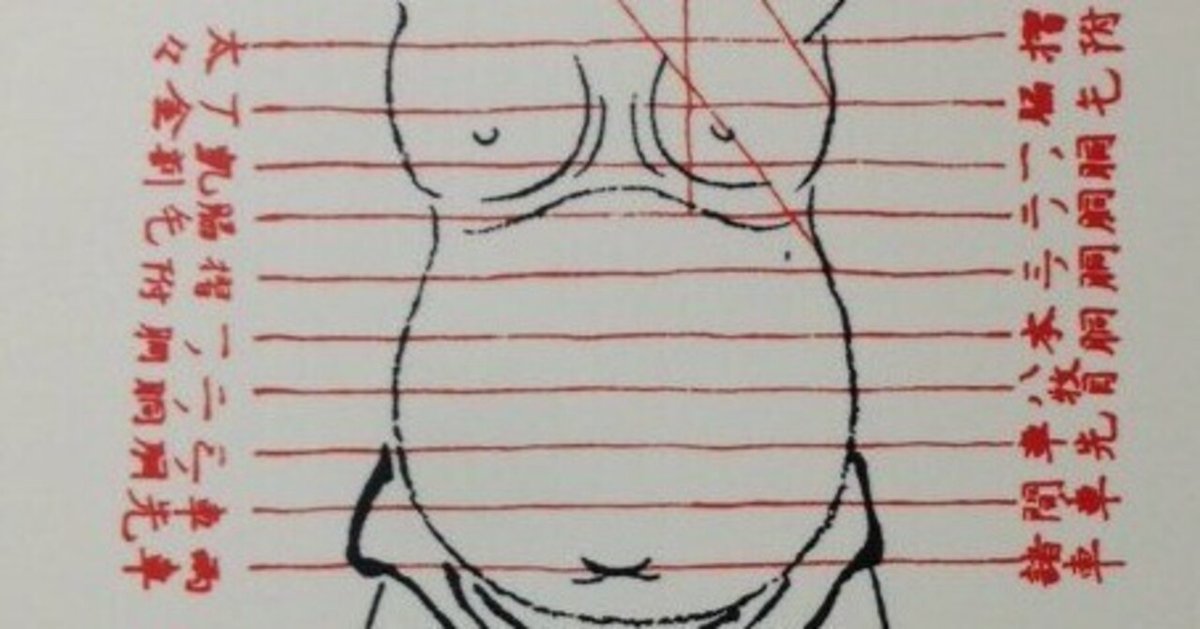

三体の生人形が、確かにそこにあった。一体は妖艶なお初人形、そして二体が鬼婆と、それに腹を裂かれる女である。

(これは……まるで生きてるような)

浅右衛門は感動した。なんと見事な造りであろう。

(喜三郎と申す者、ほんに名人よな)

もっとよく見ようと、浅右衛門は生人形に近付いた。

と、弾かれたような感覚に、浅右衛門はふと足を止めた。

「……ぐ……ぐうう……ぐぐ……」

鬼婆が呻いた。

耳を疑った。が、紛れもなく、それは生人形から聞こえてきた。

浅右衛門は更に近付いた。

「……誰じゃ」

途端、鬼婆は肉声を発した。助六は奇声を上げて蹲ったが、浅右衛門は些かも動じることなく

「人に訊ねるときはまず名乗れ。そして、この生人形に宿った理由を申せ」

一瞬、間が空いた。

「……そなた、恐ろしくないのか?」

「いいから名乗れ!」

鬼婆は一言

「とら」

と名乗った。次いで人形に宿る理由を、浅右衛門は鋭い口調で正した。

「……この婆は向島に住んでいた者。喜三郎と申す者は生人形をつくる折、この婆を手本にしたのじゃ。そのためか、死した婆は、この人形に閉じこめられてしもうた」

「それだけか?」

「……」

「それくらいで、人は人形に封じ込まれぬ」

鬼婆は戸惑いながら、それでも吐き出すように

「……生前、不義密通の嫁をなぶり殺した」

浅右衛門は目を丸くした。

これは婆の怪異ではない。殺された嫁が婆を封じ込め、生人形に怪異をもたらしているに違いない。恐らく嫁は、死してなお婆を恨み、成仏させまいと生人形へ魂を縛り付けているのだろう。

「して、嫁は?この分では嫁も成仏していまい。どこへ埋めた」

浅右衛門は問うた。

「その嫁が成仏せねば、そなたもここを出られまい。嫁の呪縛から、そなたを救ってやろうぞ」

「……」

「嫁は、何処に埋まっておる?」

「……浄閑寺、豕(いのこ)塚」

「浄閑寺豕塚だな?」

「……成仏させてくだせえ。引導を渡してくだせえ」

鬼婆の生人形の両目から、一筋、血の涙が流れ落ちた。

「そちが嫁を殺したのは、いつだ?」

「……七日前」

「そちは死して浅いのか?」

「……御裁きが恐ろしゅうて、嫁を埋めた直後に首を縛りました」

やれやれと、浅右衛門は呟いた。

「助六。お頭にこのことを伝えてくれ。浄閑寺豕塚に元凶ありとな」

「へい」

「待っていろ。すぐに成仏させてやる」

浅右衛門はそう呟いて、本堂から出ていった。

浄閑寺は新吉原の遊女たちが投げ込まれる〈無縁寺〉である。吉原大門を左に折れて土手通りを真っすぐ進めば、この浄閑寺に行き当たる。

稀だが、吉原では遊女が己の身を憂い、自ら生命を断つ。客と心中をする者もいる。その死体処理を任されたのが、車善七である。車善七は江戸の非人社会を束ねる〈四人の非人頭〉のひとりとして、裏社会でもその名が知られていた。そんな彼も、浅草弾左衛門の前では子供同然なのだ。

「あっ旦那、先程はどうも」

車善七が大門から出てきた。また、遊女が死んだ。年期明けまで二十年、その歳月の長さに失望し、首を吊ったのだという。

「旦那は、何方へ」

「ああ、ちと浄閑寺へな」

「同じだ、御一緒しますぜ。道に慣れてるあっし等でも、どうにも夜道は、怖くていけねえや」

「投げ込みは、昼間でもいいんだろ」

「死体に一間を使うより、生きた女で稼ぎたいんだとさ」

「人間って、惨いな」

車善七の子分が三人係りで、遊女の棺桶を担いでいる。大八車を用ないのは、小回りが利くからである。それほど手早く片付けることを、善七の仕事は要求されていた。

さて。

吉原大門を左に折れて土手通りを真っすぐ進めば、すぐに浄閑寺に行き当たる。豕塚は、浄閑寺の一郭にあった。天保八年の吉原大火ののち、新吉原では防火のまじないとして、大門の脇に豚を飼うようになった。豚は十二支の末尾・亥を表し、五行思想では北に配置される。北の亥は水のシンボルで、すなわち防火のまじないなのである。この寺の豕塚は、吉原大火ののちに

(遊女の墓所も火災から守ろう)

という主旨から、死した豚の骸を埋めて建立されたものである。

ただし、こういう畜生塚は、いわゆる獣の浮遊霊を呼び寄せ、そこへ宿らせるとも云われる。そういう意味では、かなり厄介な塚だ。畜生と人の骸を同じくするのは、かなりの問題がある。低級な動物霊が成仏できぬ人間霊に憑依融合すれば、それは怨霊ではなく妖怪になるからだ。

(急がねば、いかんな……)

賑やかな大門は不夜城の如く闇のなかに煌々と輝き、その灯の下では、様々な人生が交差していた。この大門を、遊女は出ることは許されない。任期を終えて半病人として出ていくのか、骸と化して出ていくのか。そして、大半の遊女はこの大門を生きて出ることがない。

「さて、行こうか」

浅右衛門は車善七を促した。

大門から浄閑寺までは四半刻、彼らは提灯ひとつで夜道を急いだ。死体投込みのため、車善七は浄閑寺門前の手前で浅右衛門と別れた。山田浅右衛門はそのまま境内へと進んだ。

そのときである。

「ギャアア!」

悲鳴が、響いた。聞き覚えのある声……助六の声だ。

(まさか……!)