立 ち 上 が れ 滉 燿 くん ! ~明日を信じた5年間~ 5 こ、こ、腰が痛い(泣) それでもやらねば(笑)

前編 立ち上がれ滉燿くん !~明日を信じた5年間~4(3) 食事訓練にも入りました でも、難しい・・・へはこちら

2学期開始!ところが、滉燿くんの身体が固い!夏休みも訓練してしていたのに、なぜ?昨年、話題をさらった「爆走バギー」は今年も登場!どうなった(^▽^)。

歩行訓練開始!こ、こ、腰が痛い!知的な面での向上、食事でスプーンが使えるようになったよ!

3年生2学期(2005年 H17年)

26 続、爆走バギー

ところが、2学期の始業式にやってきた滉燿くんを抱き上げてビックリ!両膝ともカチカチです。

「そんなばかな!」

自分の目と手の感触を疑いました。大急ぎで教室の畳の部分に降ろして仰向けに寝かします。焦る心を抑えながら膝を触って、間違いなく膝が固くなっていることを確認しました。膝が百二十度位のへの字までで、それ以上伸びません。信じられん!

『つい先日まで順調だったのに、訓練が終わった日から二日程たっただけなのに、なぜ固くなるんだ!』

私の頭は忙しく回転。頭で考えても分かりません。ですが、膝を触っていた私の手は筋肉の感触を伝え始めました。どうも、病的に固くなっているのとは違う。私の手は滉燿くんが、わざと両足の膝に力を入れていると教えています。

「滉燿くん、力を抜いてごらん」 声をかけても簡単に力を緩める気配がありません。しかし、『今、確かに膝は固くなっているが、これは大したことはない』と結論づけました。滉燿くんが何を考えているのかは分からないのですが、自分の意志で入れている力なら、その内に、自分で力を抜くでしょう。 実際、この考えは正しく、一週間程で足の状態は元に戻りました。さあ、いよいよ待望の歩行訓練にはいるときが来ました。でも、その前に滉燿くんと私の2回目の運動会でのお話をしましょう。

昨年、徒競走(かけっこ)での爆走バギーで一着となり、話題をさらった滉燿くんと私でしたが、今年は慎重に行くことにしました。2年生までは直線のかけっこでしたが、3年生からは、トラックに沿って走っていくことになっています。伊岐須小学校のトラックは、小学校用としては大きく、1周が120メートルほどありました。子ども達が走るときは、半周ずつ走ることになっていました。これは、リレーのときも同じです。走者は半周走ると次の走者にバトンを渡していきます。昨年より体重が増えた(約18kg)滉燿くんを乗せたバギーを全速力で走らせて、カーブを曲がるのは危険だと考えました。一着はあきらめました。安全第一ですが、びりっけつにはならないことを目標にしました。

私は安全に速く走る方法を考えました。それはカーブの回り方を工夫することです。普通『カーブを曲がる時は内側の所、線ギリギリに沿って走りなさい』と言われています。バギーでこれをやると遠心力が大きくなるのでバギーがひっくり返る恐れがあります。

これを防いで速くカーブを曲がるには、カーブの内側の線ギリギリを回るのではなく、カーブの入り口ではコースの外側からカーブに入ります。カーブの頂点の所(中間点)では内側の線ギリギリの所をかすめます。(ここの点をクリッピングポイントと言います)カーブの出口ではコースの外側に出る様に走ります。つまり、コースの外・内・外とバギーは走ってゴールします。こうすると大きなカーブを曲がっていることと同じ理屈で、遠心力が小さくなるのでスピードを落とさなくても、カーブを走り抜けられます。これをアウト・イン・アウトの走法と言って、自動車レースで用いられている走りです。実はフォーミュラーカーのファンです(笑)。

いよいよ本番です。希望した滉燿くんのスタート位置は、6人のうちの一番外側です。

「よーい、ドン」

飛び出しますが、少しゆっくり走り、一番遅い子が先に出るの見ながら、予定のカーブ入口の外側に来ました。次の瞬間、バギーの方向を変えると、ここからカーブの頂点を目がけて一気に加速!一緒にスタートした子ども達は、内側を走っているのでスピードが遅くなっています。先頭の子は無理ですが、後ろを走っている子達には簡単に追いつきました。そして、そのまま一気に追い抜きにかかります。後ろを走っていた子たちは、バギーがいきなり横に現れたのでビックリした様です。こちらを向いて滉燿くんのバギーを見たと思ったら、一人が転んでしまいました。こうやって、滉燿くんは4番で無事にゴールインしてポイント獲得で自分のチームに貢献したのでした。2人はゴールの後、OKサインを出し合って勝利をたたえ合ったのでした。

27 ついに来た、歩行練習だ!

運動会が終わる頃から、いよいよ歩行訓練に入りました。この訓練では、歩く前に、子どもに真っ直ぐに立たせた姿勢を取らせます。訓練をする人は子どもの後ろに回り、立っている子どもの腰を両側から手で支えます。こうしておいてから、子どもの腰を支えている手を少し動かして左足に重心を乗せていきます。左足に十分に体重が乗ったところで右側の腰を前に少し動かすと子どもは右足を一歩踏み出だします。次に、今度は右足に体重を乗せていきます。十分体重が乗ったところで、左腰を少し前に出すと子どもは左足を出すという理屈です。

これを繰り返しながら歩いていきますが、滉燿くんへは、私が腰を出してやる必要がありません。体重が片足に乗ったと思うと、自分で足をポンと前に踏み出します。これは良い方の誤算でしたが浮かれてばかりもいられません。H療育園の方から言われている『立位訓練では股関節に無理がかかる』という言葉も頭の中に入っていました。歩くことはおろか、ほとんど立ったこともない滉燿くんの股関節が弱く、負荷(この場合は体重)がもろにかかると、痛める恐れがあることは十分理解できます。これは正論ですが、私の考えは少し違っていました。股関節が弱いからと言って、寝かせたままでいると確かに安全です。しかし、そうしていては、

いつまでたっても骨や筋肉や股関節は強くならずに弱いままでしょう。 それでは何の解決にはなるまいと考えました。不当緊張は抜けても、立つための必要な筋肉や骨が出来ていないと立つ事など、とうてい無理な話です。

丈夫な骨と筋肉の力が無いのなら、それを作っていかねばいけません。

立たせるのが悪いのではなく無理な力をかけるのが悪いのです。事故にならずに成長に適度な負荷を与えることが、トレーナーの腕の見せ所です。

歩行練習を長く続けずに、少し歩いては休み、疲れを回復させてから、また歩くという休み休みの歩行訓練をすることにしました。さらに、床からの反発力を少なくするため、硬い教室の床の上ではなく、畳の上を歩かせることにしました。

滉燿くんに靴を履かせると、背中側に回ってしゃがんだ状態を取らせます。そして、腰に手を当てて左右にぶれないように支えます。

「えいえいオーッ」

立ち上がりますが、滉燿くんは床に座った状態からは全然立ち上がれません。私が抱えて中腰くらいの高さになると、自分の足の力でグーンと立ち上がってきます。立ったところで、膝が曲がったりお尻が出たりしている姿勢を出来るだけ整えると前に歩き始めます。

負荷をかけないために、一回の歩く距離を4メートル程と決めて、この距離を歩くと座ったり寝転がったりして休むことにしました。この距離を一日の訓練で3往復します。この程度なら無理はかからないと考えました。

滉燿くんの表情を見ながら痛がるようなそぶりはないかを注意して観察しています。何かおかしな事が有れば直ぐに止めるつもりです。幸い、何の異常も無くニコニコとして訓練をやっています。これまでの床に寝そべったままの生活から、立ち上がっての視点の変化を楽しんでいるようです。この歩行練習を含めて訓練項目をコツコツと地道に毎日やっていきました。それは根気のいる苦しい作業でしたが、やらねばなりません。

そんな日々が続いたある朝、私は猛烈な頭痛に目が覚めました。まだ真っ暗で夜明け前です。頭痛がほとんど無い私は、いつかの酷い頭痛かと怖くなりましたが、ちょっと違うようです。この時は頭痛薬を飲んで収まりましたが、翌日、今度は首筋から肩にかけてキリキリと痛みを感じました。『なんだこれは・・』と思っていると、次の日は背中が、その次の日は腰が猛烈に痛み出しました。この腰の痛みはかなり強烈で、腰をかがめて靴下も履けないような有様でした。

こうなって、ようやく気づきました。歩行訓練での無理な姿勢です。訓練中に撮ってもらっていた写真を見ると、私の姿勢は滉燿くんの上から覆い被さるように腰を曲げ、両手で滉燿くんの腰を支えています。横から見ると腰がL 字型に曲がっています。首筋から腰の筋肉に無理がかかって痛み出したのでしょう。

この痛みは10日間に3回位マッサージに行って、背中や腰の筋肉を揉んでもらって、ようやく収まりましたが、苦にならない程度の腰の痛みは長く続きました。

ただ、人間の体とは微妙な物で、かがむと靴下を履くのも痛いのに、訓練や滉燿くんを抱きかかえる様な作業には、それ程の支障は有りませんでした。気をつけて「よいしょっ」と抱えれば、我慢できない痛みでは無かったのが幸いでした。使う筋肉のちょっとした違いで変わるようです。

『体の不自由な人を介護する人は一番に腰を痛める』という話があります。この言葉を知っていて注意を払い、腰やその他を痛めないようにしていました。それまで、訓練歴では腰の痛みなど経験していません。おそらく滉燿くんの歩行訓練は、腰を痛めないように工夫しように注意しても、逃げようが無く『 腰が痛いっ』となってしまった様です。と同時に『これも年かもな・・』と苦笑い。

そんな日が続いていた時です。放課後、いつものようにお迎えに来たお母さんと滉耀くんを見送りました。教室の後片付けした後、職員室に戻った私に、吉田校長が職員室用の校長席に座ったまま、話し始めました。

「さっき、滉耀くんのお母さんが校長室に来たのよ」

「へっ」

ポカン。お母さんは帰りには何も言ってませんでした。あの後、校長室にわざわざ寄ったのでしょうか?

「『来年もこの学校に通わせてください』って言うんだよね。前は『長くいるつもりはないです』って言っていたのに。何でかな?」

吉田校長は、顔を斜めにして窓の外を見ながら不思議そうでした。

28 歩行器でも歩けるぞ!

私の腰の痛みとは関係なく月日と訓練は進んでいきます。以前、歩行器に乗せても全然歩かないという話をしました。11月頃の滉燿くんは、歩行器に乗せるとボチボチ歩く様になってきました。ただし、両足を左右交互に出す普通の歩き方ではなく、両足で同時に床を蹴って歩く歩き方しか出来ていません。歩行器による歩く練習は、訓練項目の最後にやります。なかよし学級の廊下を歩いた後、職員室の前の廊下の運動場側の端まで行って、帰って来るという二十分程度のコースを設定していました。午後も同じコースを二十分程かけて歩いていました。このコースを滉燿くんはボンヤリとした表情で歩いていました。少し歩いたかと思うとボーッと立ち止まります。

「滉燿、そのやる気の無い上半身は何とかならんか?」

宮川教頭先生が横に立ってからかっていました。

「滉燿くん、歩くよ」

先に歩きながら私が声をかけます。

「こっちへおいで」

少し離れた所から、手招きしながら呼んだりしてみても、なかなか歩こうとしませんでした。と・こ・ろ・が・・・・。女の先生が通りかかって声をかけます。

「滉燿くん頑張って!」

滉燿くんは急にグングンと足を使って近寄っていくのでした。このことは年齢は関係ないようで、最年長の校長先生から一番若い先生まで、女の先生だったら誰でも良いのです。

でも、滉燿くんは若い女の先生と年上の女の先生が並ぶと厳然と若い方を選びます(笑)。

朝、保健室に健康観察表を持って行きます。中に入ると保健室の女の先生二人が、健康観察表を受け取るために近寄ってきました。

「ありがとう、滉燿くん」

滉燿くんは年上の女の先生を押しのけるようにして、健康観察表を若い女の先生に渡したのでした。

「ひどーい、滉燿くん」

年上の女の先生は怒ります。

「滉燿、お前ケガしても手当てしてもらえなくなっても知らんぞ」

私も厳しく指導(?)したのですが、これは直りません。いったい誰に似たのやら。

「男だったら誰でもそうだろ」

滉燿くんのお父さんは苦笑いだったそうです(そうかしらん)。

話を元に戻します。午後の歩行器の練習の時間は、1年生や2年生の下校時間と度々ぶつかることがありました。廊下をトコトコ歩いていると1年生や2年生が通りかかります。不思議そうに見るだけの子が多いのですが、

「先生何してるの?」

近寄って来て無邪気に聞いてくる子もいます。

「歩く練習だよ」

「全然歩けないの?どうして?」

不思議そうに聞いてくることがありました。

「生まれつき歩けなかったんだよ。今、歩けるようにと頑張って練習しているんだ。みんなも滉燿くんみたいに何か頑張ってるかい?」

「へーそうなんだー、頑張ってね」

下級生は手を振って去っていきました。

それからは滉燿くんが歩行器で歩いていると「頑張れ!」の声を良くかけてくれました。

「かわいい」

などと言って頭を撫でていく子もいますが、これには少々ムッとします。

なぜかって?滉燿くんは3年生です。それを1年生や2年生が「かわいい」などと言って頭を撫でていくなど、

「失礼じゃないか!」

でも、通じなさそうなので口に出しては言いませんでした。

29 筋力をつける練習は大事だぞ

この歩行訓練の他に、手足の筋肉の力をつけるつもりで、立ち上がり訓練をやっていました。最初は床から立ち上がる練習をやっていたのですが、「コレハチョットムリカナ」

するとタイミング良く、南福岡養護学校でリハビリ訓練専門の先生をやっている中野有紀君から電話がかかってきました。彼は大学生時代の同級生で、大学院に進んで動作訓練のスーパーバイザーの資格を持っていました。背の高さは中くらいで、ちょっとウエーブのかかった髪をしていました。訓練の腕も一流で信頼できる友人でした。

「夕方見える月の出の時の月は、何であんなに大きく見えるんだ?」

突然、電話で聞いてくる様な面白い人です。

用件を聞くと、

「以前聞いていた滉燿くんの訓練が、どうなったか気になってね」

私は今困っている筋力をつけるトレーニングのことについて聞きました。

「それはね」

中野君はゆっくり答えます。

「床から立ち上がるのが無理だったら、高さの調節できるイスなんかを使って、ちょっと力を入れれば立ち上がる事が出来る高さから始めると良いよ」

直ぐにアドバイスしてくれました。

「それからね」

中野君はゆっくりと続けます。

「歩行練習の時に、電話帳みたいな厚みのある本を床に置いて、それを踏ませるようにすると重心のかけ方がわかりやすいんだ」

良い方法を教えてくれました。私は滉燿くんの身長から考えて、適当な高さのイスを探しました。高さが調節できる都合の良いイスが無かったので、学校にあるイスの中から高さがちょうど良いのを探しました。幸い、普通にあるパイプイス程度の高さが良いようだと分かり、これから立ち上がり練習をスタートすることにしました。

滉燿くんをパイプイスの一番前端に座らせます。滉燿くんの体がぐらつかないように腰を両手で補助します。

「滉燿くん立つよー」

この高さだと自分の力だけで立ち上がることが出来ました。また、この訓練をさせて気づいたのが、人がイスから立ち上がる時には、頭を前の方に出して重心を前に移してから立ち上がる事です。こうしないと体が後ろへ行ってしまって立ち上がることが出来ません。やってみてください。今まで無意識にこうしてイスから立ち上がっていた事に気づくことでしょう。

でも、それが出来ていなかった子に一から教えていかなければいけません。口で説明しても分かるはず有りません。体を使ってやる練習有るのみです。滉燿くんの前に中腰に立つと、足を少し後ろの床の上に置きます。

「滉燿くん立つよー」

声をかけながら、体を少し前(私の方)へ傾けます。こうすると、スムースに自分の力で立ち上がることが出来ました。将来的には、自分で足を引いて体を前に傾けることも覚えて欲しいのですが、始まったばかりなので焦らない事にしました。

このイスからの立ち上がり練習で、自分の工夫の訓練を追加しました。私が腰をもつのでは無く、滉燿くんが立ち上がる時に、手すりをもって自分で立ち上がるという訓練でした。

この場合、私は滉燿くんの前で補助せずに、体がブレないように横から軽く(指一本位の力で)支えるだけです。こうすれば自分の手と足の力で立ち上がっているはずでした。こうすることによって、手の力も強くしていこうとの作戦でした。各十回ずつ毎日やっていきました。

・ 膝伸ばしと足首曲げ

・ 長座位による腰入れ

・立位(靴を履く場合と履かない場合)

・ 椅子から手すりを持って立ち上がる。

・歩行練習

・歩行器に乗って歩く

この頃の訓練項目でした。

30 身体の動きと知的な面との関係

リハビリの方法が、今まで寝転がってやっていた横位置から、立つという縦へと変化したのに呼応するかのように、滉燿くんの知的な面でも変化が見られ始めました。

身の回りの品物の絵カードを使った勉強ですが、正しく答える回数がグングン増えてきました。並べたカードをほとんど正確に取っていくようになったのです。

算数の勉強では、机に並べたおはじきの数を三つまで数えて、指文字の数字で答えてくれるようになりました。

絵本についても変化がありました。絵本には、子どもの知的なものを伸ばす力があるという話を聞いたことが有ります。たびたび絵本を読んであげようとしたのですが、滉燿くんは余り絵本に興味が無く、私が声を出して読んでいる絵本に手を伸ばして、自分で勝手にパラパラとページをめくって「ハイ終わり」でした。

しかし、勉強がはやく進み授業の時間が余った時に、目にとまった絵本の「10ぴきのかえるのなつまつり」(間所ひさこ作、仲川道子絵)を読んでみました。すると、滉燿くんは目を輝かせて話の内容に合わせて、嬉しそうに手をたたいたりしながら聞いたのです。

大きな発見でした。これで、国語の時間の内容をどうするかという問題の解決にとっかかりができました。ひらがなだけでなく耳から入った文やストーリーがある程度理解できるようになったのです。これまでは、テレビのような視覚からの情報だけだったのが、学習範囲が広がってきた証拠です。

滉燿くんは他の絵本も喜んで聞くようになりましたが、「10ぴきのかえる」シリーズが特にお気に入りでした。このストーリーのレベルや字数、絵などが合っていたようです。飽きもせず何度も繰り返し読んでもらって喜んでいました。

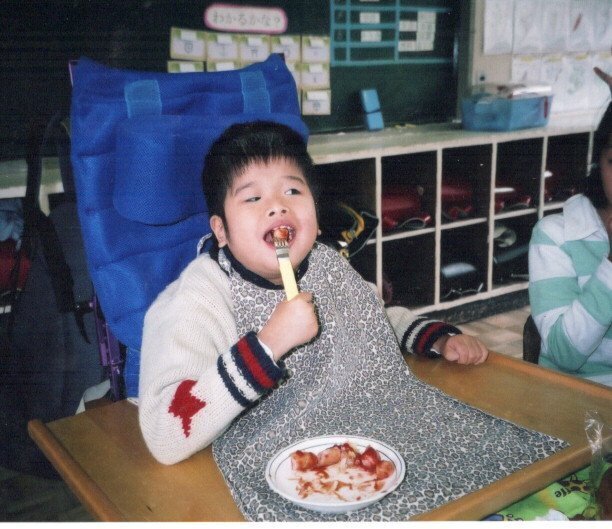

31 スプーンとフォークが使えたよ

それから見られた大きな変化は給食です。その日、いつものように滉燿くんにご飯を食べさせていました。ご飯をスプーンですくって滉燿くんの口に運んだ時、ハッと気づきました。ご飯はスプーンにくっついているので、少々揺れても汁物のようにこぼれる心配がありません。そうです。手にスプーンを握らせて、ご飯を器から一緒にすくってやれば、ご飯の載ったスプーンを自分で口に運ぶはずです。

「ナンデ、コンナカンタンナコトニ、キヅカナカッタンダ」

自分のうかつさにあきれながら、滉燿くんの手を握ってご飯をスプーンですくいました。滉燿くんの手を離すと、思った通りです。自分でご飯を載せたスプーンを口に運んで食べることが出来ました。

それから数日の後、給食のおかずにウインナーソーセージが出ました。それを見て、またまたひらめきました。

「これをフォークで突き刺せば、自分で食べられるじゃないか」

早速、滉燿くんの手を握ってウインナーを突き刺しました。私が手を離しても、自分だけでフォークに刺さったウインナーを口に運んで食べることが出来ました。

さらに、その翌日のことでした。今度はおかずにフライドポテトが出ました。給食当番の人達は滉燿くんにパンやおかずを一番に配ることになっていました。

「これもフォークで突き刺せられるな」

滉燿くんにフォークを握らせ、フライドポテトが入ったお皿を『滉燿くん食べて良いよ』と前に押しました。滉燿くんは、私が手を握るのを待たずに、自分でフォークを握ってフライドポテトを突き刺すと、自分の口に運んで食べ始めたのです。同じ班の子ども達は、パンやおかずが自分の所へ配られてくる間ワイワイおしゃべりしていましたが、この光景に気付きました。

「オー」

回りの子達は、声を上げてパチパチと拍手です!

「滉燿くんは、最初は何もできんかったけど、こうやって進歩しているんだねー」

みんなで感心しました。見ていると、一度くらい突き刺すのに失敗しても何度も繰り返し突き刺して食べているのです。うまく料理を工夫すれば、滉燿くんは一人で食べられかも知れません。私たちの胸に、また一つ希望の火がともりました。

32 どんどん進め十二月

こんな日々を過ごしながら二○○五年も十二月となってきました。

「滉燿くんの様子を見せて欲しい。良ければビデオに撮りたい」

きさく工房の時枝さんが、お母さんを通じて連絡してきました。

時枝さんは、五月にH療育園に行った時に会った滉燿くんのバギーなどを作っている会社の人です。「どうぞ、どうぞ」と返事をすると、時枝さんは会社の若い人と二人で、直ぐに学校までやって来ました。

ビデオを構えている人がいるので滉燿くんは大喜びです。言われるままに、出来るようになったことを披露しています。

最初に、自分で寝そべること逆に起き上がることや、あぐら座りで左右の足を組み替えることが出来ることをやって見せました。時枝さん達が驚いて喜ぶので、滉燿くんはますます調子に乗ります。

自分で靴を脱ぐこと、私の補助つきながら真っ直ぐに立てることなど次々に、やって見せました。

私が支えての歩行訓練や歩行器での歩行訓練なども見せました。

歩行器ではまだ、両足を使って歩いていましたが、

「これは片足ずつ交互に歩くのは時間の問題だな」

時枝さんは嬉しそうです。

「この子を1年生の時から見ているし、器具を作るために体の状態も知っていたが、こんなに良くなるなんて・・」

こんなに立てるんならプロンボードは、もう要らないねと、迎えに来たお母さんと話し合って、プロンボードを持って帰ってしまいました。

きさく工房の時枝さんの訪問から間もなく冬休みとなりました。冬休みの間、私は夏休みと同じ様に、滉燿くんの膝と足首が固くなるのを防ぐために、学校が終わると滉燿くんの家に寄って膝伸ばしと足首曲げ、立位訓練をやっていました。

年末に、お母さんは、半年に一度撮ることになっている股関節のレントゲン写真を冬休みに撮ったことを話してくれました。細くて薄い影しか映らなかった脚の骨が太くなって映っていたそうです。

もちろん、股関節には何の異常も有りませんでした。『適度な刺激を与えるべきだ』の考えと訓練方法が正しかった事を証明する物です。

訓練を続けていく中で、自身が感じていた手応えと共に科学的・客観的な証明が出たので嬉しさいっぱいでした。

冬休みの間、滉燿くんの訓練を黙々とやりました。3学期を飛躍の時とすべく・・・。

立ち上がれ滉燿くん ! ~明日を信じた5年間~ 6

君も仲間だ!滉燿くん!