『特撮家族』髙見澤俊彦:著 感想

夏の名残り空がひろがる日曜日。

久しぶりに神田明神を参拝する。

目的は妖怪展 ―あらわされた江戸の妖怪―

御社殿の左脇にある資料館。

神田明神へは何度も訪れているが、こちらの建物へお邪魔するのは初めてだった。

朱色の趣ある建物は、2階が妖怪展、3階は常設展となっていた。

ほんのりと薄暗い厳かな空間をゆっくりと進む。

平将門公、妖怪文化、民俗学、それらが大好きな自分にとって貴重な所蔵資料を間近に拝見できる機会に恵まれるなんてとても幸せだ。

神田明神を知るきっかけとなった荒俣宏先生の『帝都物語』の小説が展示されているのも嬉しい。

特に相馬の古内裏や大江山凱陣、そして平新皇将門公御真影には胸が震えた。

その中には少彦名命に関するものもあり、「そうだ、神田明神の二の宮のご祭神だ」とありがたい気持ちになる。

資料館を堪能し、お土産を販売する神田明神文化交流館EDOCCO SHOP IKIIKIさんへ向かった。

ここを訪れるたび御朱印をいただく。

季節によって絵柄が変わるお守りも美しく、夏に生まれたわたしにとってひまわり柄のお守りは心ときめかせ、バッグの中にいつも入れている。

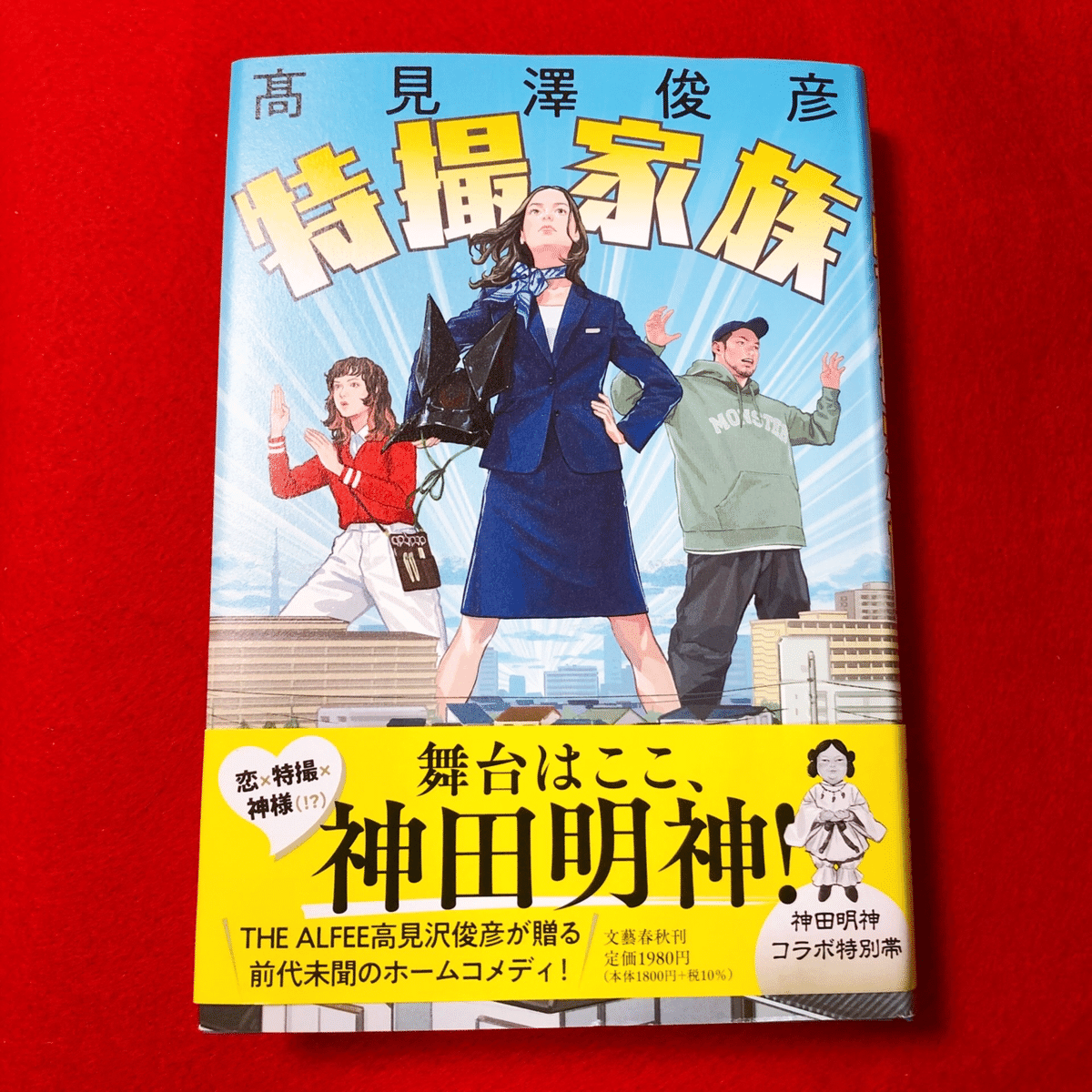

お店の中を見て回っているとTHE ALFEEの高見沢俊彦さんのコーナーがあることに気づいた。

そこにはご自身の著書『特撮家族』とオール讀物(歴史SF巨篇新連載! 髙見澤俊彦「イモータル・ブレイン」&神道入門トーク「神様について語ろう」講師・岸川雅範[神田明神禰宜])が置かれていた。

小説家の時は髙見澤俊彦さん名義なのだなぁとしげしげと眺める。

「舞台はここ、神田明神!」という神田明神コラボ特別帯が巻かれている。

戦国武将を愛する“レキジョ”の田川美咲。

兄は特撮映画オタクで、妹は変身ヒーロが大好き。

神道学者の父は怪獣フィギュアの収集家で

田川家にはフィギュアが溢れている。

美咲に恋のチャンスが到来かと思いきや、父が急逝し―

恋×特撮×神様(⁉︎)

THE ALFEE高見沢俊彦が贈る前代未聞のホームコメディ!(帯紙より)

小説を執筆されているのは存じ上げていたので、拝読してみたいとは思っていた。

これも巡り合わせというのだろうか。

THE ALFEEとの出会いは13歳の時だった。

もちろん、その前から御三方の存在は幼いながらも知ってはいたが、1988年公開の映画『孔雀王』のエンディング曲『FOR YOUR LOVE』(『裏切りへの前奏曲』の英語バージョン)に魅せられたのがはっきり認識するきっかけだった。

ただ、映画公開時は作品に関してはまったく知らず、後に地上波で放送されたものを父が録画していた。

父が録りためた洋画や邦画を観るのが好きだったわたしは、その中から『孔雀王』を見つけ、その真言密教の世界にハマってしまった。

しかし、その後父がうっかり他の番組を上書きしてしまい、九字の印を覚えたがったわたしに知り合いがVHSを貸してくれたり、父がレンタルビデオ屋さんに連れて行ってくれたりと履修しているうちにエンディング曲『FOR YOUR LOVE』の素晴らしさに魅了された。

その後、紆余曲折を経てアルバム『FOR YOUR LOVE』に辿り着くことになる。

このあたりのことはまた別の機会につづりたいと思う。

ファンクラブに入会したりライブに参戦することはなかったが、アルフィーの楽曲は好きでその後もよく聴いていた。

特に初めて聴いたアルバム『FOR YOUR LOVE』では『恋の炎』や『SLOW DANCER』の坂崎幸之助さんの歌声に惹かれたことや『真夏のストレンジャー』の歌詞の意味もよくわからないくせに口ずさんでいたことは思い出深い。

今年の春頃、8月にデビュー50周年を迎えることと、御三方が70歳近いことを知り衝撃を受けた。(2024年9月現在、高見沢さんと坂崎さん70歳、桜井さん69歳)

子どもの頃から居てくれるのが当たり前のように思っていた。

言うなれば、いつだって元気でいてくれる親のような感覚というか。

実際、高見沢さんと坂崎さんはわたしの母は1954年生まれだ。

私事だが、コロナ禍では離れて暮らす両親と会えない日々が続いた。

昨年、4年ぶりに会えた両親は見た目こそそれほど変わらずにいたが、年月の経過は確実に感じた。

アルフィーの御三方と自分の親を重ねるのは憚られるが、自分もそれなりの年齢になり、月日の流れの無慈悲さと尊さを知るようになっていた。

子どもの頃から変わらぬ姿の御三方。

でも、半世紀もTHE ALFEEを続けてきてくれたことの重み。

そして人生の折々にいてくれたことを思い出して、音楽や活動を見つめていきたいと思っていたところだった。

そんな時に出会えた高見沢さんの小説。

しかも、他でもないここ神田明神が舞台で、特撮、歴史、日本神話とわたしが好きなものばかりの夢の全部のせのような作品だ。

これは嘘ではなく、一応TSUBURAYA IMAGINATIONのアカウントを持っているし、レキジョと言えるかわからないが推しメン武将は結城秀康だし、実家が戦国時代からある神社の氏子で父は氏子総代、祭礼の時はわたしも稚児装束を纏いお稚児さんにもなった経験から日本神話への興味は深いほうだと思う。

帰宅して嬉々とページをめくる。

食事を摂るのも忘れて夢中になった。

一言で表すなら舞台となる田川家の一員になれる疑似体験。

長男・健太、長女・美咲、二女・結衣の3兄妹の中に混ざったような没入感。

ファンタジーなのに妙に現実的なところもあり、家族ってそういうものだよねと頷きながら読み進めた。

高見沢さんが作詞・作曲された楽曲から感じる惜しみない愛、胸を裂かれる切なさと痛み、過去を偲び未来を望む壮大さ、果てのない宇宙、男女の陰陽。

さながら創造神のように次々と生み出すそれらに圧倒されてきた。

でも正直、ご本人の私生活は謎めいていて家庭というものからは遠いイメージを勝手に抱いていた。

でも違った。

深い愛は舞台が家庭でも健在だった。

田川家の両親の父性と母性のリアルさ。

それは高見沢さんが併せ持つ親性なのだと思う。

それぞれ性格も職業も違う3兄妹の幼少期から現在に至るまでを、親目線で書かれているように感じた。

きょうだいというものの厄介さと愛おしさと心強さ。

親の愛を奪い合うその存在と、遺産相続という現実を絡めながら、でも決して悲愴なものにしていないところが素晴らしい。

家の中の様子もかつて我が家にあったウルトラ兄弟18体セットやウルトラ怪獣たちのソフビと重なり懐かしい気持ちにさせられた。

そして、ジラースを登場させるサービス精神たるや。

写実的でありながら観念的な文章。

戦国武将の詳細さにはさらに興味を掻き立てられる。

レキジョである長女・美咲は事あるごとに胸のうちで陣太鼓を鳴らすし、戦国武将の逸話になぞらえるのが面白くて声をあげて笑ってしまった。

彼女の恋の行方も固唾を飲んで見守った。

同性だからこそわかること。

高見沢さんの女性性なのか、恋愛経験から会得したものなのか、なぜそんなことまでわかるの?と驚かされた。

とにかく読者を喜ばせる要素しかない。

美咲たち3兄妹の父・洋介がキーパーソンとなるのだが、その若き日の有り様が昭和の香りをそこはかとなく感じさせてたまらなく切ない。

時代背景も相俟って「お父さん」の過去に胸がちくんとした。

親の青春を垣間見てしまったような、街に溶ける恋熱と儚さ。

そして、忘れられない少彦名命。

高見沢さんの神様はあまりに愛らしい。

見ることは叶わなくても感じることができた。

想像でここまで書けるものだろうか。

もしかして、高見沢さんご自身が少彦名命にお会いしているのでは…?

あれほど多岐にわたる楽曲を生み出し、観客を熱狂させ心から楽しませるステージでの華麗なパフォーマンスに(ライブは参戦してないけどDVDでは拝見してるので)少彦名命と気持ちを交わしたのではと思ってしまう。

好きなことを続け、仕事にしてきた人の究極の姿。

読み終えるのが淋しくて、最後の数ページは涙をこぼしながら読んだ。

本を閉じ、装丁を改めて見つめてぎゅっと抱きしめる。

思わず「かしこみもうす〜かしこみもうす〜」と口にしたくなる。

わたしは誰に会いたいのだろう。

好きなこと、好きなもの、好きな人、譲れないものはある。

自分のことも好きでいたい。

それを肯定してもらえた時間だった。

今回だって好きなものを追い求めて来てみたら、好きなものに巡り会えたのだ。

間違いなく前代未聞のホームコメディ。

子どもの頃に過ごした家が思い出されて仕方ない。

楽しくて優しくて、かすかな淋しさ。

幸せになれるイマーシブな小説。

得がたい体験をありがとうございました。

そういえば、THE ALFEE50周年特別番組『THE ALFEEのオールナイトニッポンPremium』で10年後の2034年はTHE ALFEEが還暦を迎えると言ってましたね。

わたしもその時、一緒にお祝いできますように。