【卒論】鉄道旅行絵本から子どもは何を得るのか -絵本の機能と効果に関する研究-

令和6年度

筑波大学芸術専門学群 構成専攻ビジュアルデザイン

美濃部玄喜

1 はじめに

鉄道を題材とした絵本は、本屋に行けば専用のコーナーが設けられていることもあるほど、絵本全体の中で一定の地位を確立しているジャンルである。これまで既に何百という数の作品が発行されており、中には絵本史にも名を刻むロングセラーとなり、時代を超えて読み継がれているものもある。もちろん日本国内のみならず、海外でも鉄道に関する絵本は数多く制作されてきた。

中でも、今回注目する「鉄道旅行絵本」は、鉄道に乗って移動するという行為を題材とした絵本である。鉄道にまつわる楽しみといえば、見たり聞いたり集めたりと色々あるものの、やはり乗るという行為を欠かすことはできないだろう。実際に、鉄道旅行を題材とした絵本は鉄道を題材にした絵本の中でも多種多様な表現と発展、何より子どもに親しまれるという事実を見せている。

鉄道旅行絵本がこれだけ普遍的に親しまれている現象には、何かしらのメカニズムがあるはずである。しかしこれまで鉄道に関する絵本を扱った研究はあまり進められてこなかった。

鉄道の絵本と一言でいってもそのバリエーションと数は膨大で、機関車に顔がついて喋り出すような完全なファンタジーから科学技術に基づいたノンフィクションまで、はたまたその中間など、ありとあらゆる種類の絵本が存在する。その全容から一言の結論を導き出すことは全くもって容易ではない。

そこで、今回は鉄道旅行を題材とした「鉄道旅行絵本」に範囲を絞って考察を試みる。作品内に描かれる「鉄道旅行」についても、現実世界に起こりうる範囲のものに限定する。鉄道の絵本全体について謎を解き明かしたいという気持ちはあるが、まずは第一歩としてこのジャンルを研究の対象に設定した。

本稿では鉄道旅行絵本について探究することで明らかにしたい問いが2つある。一つは、鉄道旅行絵本はそのジャンル内外でどのように分類することが可能なのかということ。もう一つは、鉄道旅行絵本がどのような機能と効果を持った絵本なのかということだ。最終的には鉄道旅行絵本の様相から、鉄道旅行との関連性や、より大きなジャンルである鉄道絵本の解明への示唆となるような情報を読み取ることを目標にする。

本文の構成は以下の通りである。第2章では、鉄道旅行絵本のジャンルとしての定義を固めるため、それを含む鉄道絵本や乗物絵本といった上位ジャンルに関する先行研究と歴史、重要な用語の意味などを整理する。第3章では、鉄道旅行絵本というジャンル内における分類方法と作品タイプごとの特徴について仮説として提示し、各タイプに該当する実際の絵本作品を参照する。第4章では、第3章で提示した仮説の検証と考察を行い、鉄道旅行絵本とはどのような絵本なのかを再度定義する。第5章では、研究全体のまとめと考察を行い、今後の課題について述べる。

2 鉄道旅行絵本とは何か

(1)鉄道絵本とは何か

「鉄道旅行絵本」について論じる前に、まずは背景として、より大きな概念である「鉄道絵本」や「乗物絵本(乗り物絵本)」について概要を確認していきたい。まずは複数の文献から、これらの用語の定義などに言及している記述を参照する。

関田(2004、本段落内は同著)は主に創成期から最盛期を経て衰退期に至るまでの「乗物絵本」の定義について、「汽車や電車を中心とした鉄道や自動車、船、飛行機など様々な交通機関を理解させる”知識・観察絵本”」と述べている(p.7)。知識・観察絵本というのは「絵の事柄が何であるか、そしてそれがどのような状況にあるかという説明を中心とする」絵本のことであり(注1)、またこの対になる概念として「物語絵本」が紹介されている(p.7)。

関田によると、日本における最初の鉄道絵本は明治32年発行『教育鉄道図解』であるとされる(p.8)。この絵本は折り畳み冊子形式で、当時最新の交通技術であった鉄道の概要について、色付きの絵と文章を交えて子どもにもわかりやすく教える内容の絵本である。それから戦後にかけても『教育鉄道図解』同様、鉄道にまつわる絵に説明文が付け足される形式のものが多く出版された。見開きごとに描かれる内容の前後関係は弱く、ページをめくるたびに違う種類の列車が出てくるような構成の作品が多い。物語要素を含んだ絵本もなかった訳ではないが当時は少数派であり、昭和期の鉄道絵本は、多くの情報を羅列する図鑑のような役割が大きかったことが読み取れる。

この形式の鉄道絵本は戦後の高度経済成長と重なる時期に最盛期を迎えたが、1970年代から80年代にかけては徐々に出版数が減少し始めた(p.45、p.49)。手描きの絵本に代わって、写真による絵本や低学年向きの乗物図鑑などが子ども向けのメディアとして普及してきたことがその一因とされている(p.49)。

弘田(2011、本段落内は同著)は知識・観察絵本としての鉄道絵本とは別に、列車を擬人化して描かれる「物語の鉄道絵本」の流れがあったことを指摘している。

1970年代までは現実世界を舞台に蒸気機関車が擬人化される絵本が多く見られたが、1980年代以降はそうした蒸気機関車の擬人化は空想世界へと移行し、現実の鉄道は写実的に描写されるようになったという。(p.201、pp.208-210)そのような変化が起こったのは、戦前からの激動の物語を背負う蒸気機関車が電車などの新しい種類の列車に置き換えられたこと、電車などは時代を経ても目に見えて激しく変化をすることはなく、「物語」はせいぜい所要時間が短縮する程度のものしか生まれなくなったからと考察している。さらに写実的な表現すらも写真の台頭によって価値を失い、これ以降の鉄道絵本は絵本ならではの表現を追求する方針に転換していったという(pp.210-211)。

また瀬田(1985:pp.68-69)は1980年代当時の乗物絵本が物語のないカタログ形式のものばかりであることを批判し、乗物絵本には物語があるべきだと主張している。またその表現方法としては2通り考えられ、一つは乗り物を主人公として擬人化した物語、もう一つは乗り物に関係のある物事についてその関係を広げる物語であると述べている。また乗物絵本としてより望ましいのは前者の形式であるとしている。

ところが石井(2011、p.315)は「乗り物絵本」というジャンルについて、乗り物に関する知識の伝達を内容とする絵本であり、その乗り物の仕組みを解説するものと、カタログ形式で図版と名前を載せたものに大別される、と説明している。

ここまで見てきたように、乗物絵本や鉄道絵本といったジャンルの定義・内状は、それぞれの文献によって大きく異なる捉え方をされている。これはおそらく鉄道絵本が「知識の伝達を行う絵本」なのか「物語を描いた絵本」なのかという大元の捉え方の違いによるものであると考えられる。

関田と石井は鉄道絵本を鉄道に関する知識の伝達を目的とした絵本だと捉えているが、弘田と瀬田は鉄道絵本が鉄道を題材にした物語の絵本としての一面も持っていることに注目している。このような立場の対立から、鉄道絵本には「知識の絵本」と「物語の絵本」両方の側面があるのだろうと推測される。しかしどちらもれっきとした「鉄道絵本」である。そうなると、鉄道絵本の定義とは単に「鉄道を題材にした絵本」という曖昧で大雑把な表現にならざるをえない。

ところで関田・弘田の記述からは共通して、1980年前後が鉄道絵本における大きな転換期だったという情報が読み取れる。この転換期を境にして、鉄道絵本はそれまで以上に「絵本」として価値のある表現を重視するようになった。鉄道絵本の表現が多様な進化を見せ始めたのはこの頃からであると考えられる。本稿が研究対象とするのもこの転換期以降の鉄道絵本である。

(2)現代の鉄道絵本における鉄道旅行絵本とは何か

現代における鉄道絵本の定義は「鉄道を題材とする絵本」である。このままでは捉えどころがないので、鉄道絵本が「知識の絵本」と「物語の絵本」という大きな二つの側面を持っていることに注目したい。

現実世界での鉄道という概念を知識要素と物語要素に分けてみると、知識要素には車両・路線・技術・職業・地理など客観的事実に関する情報、物語要素には鉄道に関わる多様な人々の物語などが該当する。ただし鉄道にまつわる歴史や文化については知識要素としても物語要素としても捉えられ、両者を絡めた形で描かれる鉄道絵本もある(注2)。このように鉄道絵本は必ずしも知識重視か物語重視かの2択で分けられるものではないと言える。

だがこのような2つの側面が明確に区別される鉄道絵本というのが、本稿の注目する「鉄道旅行絵本」なのである。鉄道旅行とは、文字通り鉄道に乗って旅行をする行為を指す。またここで言う「旅行」とは、旅・旅行・観光といった下位概念を含む移動行為の総称としての呼び名である。

鉄道旅行を構成する要素を分解してみると、物語の舞台としての鉄道に関する情報は「知識」部分にあたり、旅行という行為そのものや旅行者自身の経験は「物語」部分にあたると考えられる。シンプルで明確な構成要素の区別があり、それでいて多様な表現が可能となっているのが「鉄道旅行絵本」の特徴である。本稿ではこの鉄道旅行絵本について分析と考察をすることにより、鉄道絵本や絵本といった広い世界の一端を明らかにすることを目指す。

なお鉄道旅行絵本の中には、空想的な設定や展開を含むものと、現実世界に準拠したものの2種類がある。前者の極端な例には、にしはらみのり『いもむしれっしゃ』(2007、PHP研究所)が該当し、これは虫の世界における自我を持った「いもむしれっしゃ」とそれに乗る乗客の虫たちの旅路の物語である。これも広い意味での鉄道旅行絵本とは呼べるものの、どちらかというと鉄道旅行を題材とした創作絵本としての側面が強い。

そのため本稿が分析の対象とするのは後者であり、明らかに現実世界とはかけ離れた内容が見られる作品は除外することとした。また前者と後者の中間にあたる、世界観や舞台は現実世界に準拠していたとしても登場人物は動物の姿をしているなど、現実と空想が混ざった作品については、物語の展開・世界設定・内容において現実世界とほとんど差がないものに限って分析対象に含めている。

3 仮説:鉄道旅行絵本の分類と具体例

本稿の目的の一つに、これまでひとまとめに扱われてきた鉄道旅行絵本の中に明確な分類を設定するというものがある。鉄道旅行絵本といっても、その実態は多種多様である。また先述した「知識の絵本」と「物語の絵本」という大きな側面も、既に出来上がった作品について捉える際の観点である。

そのため、本稿では絵本制作時点での制作意図に着目し、新たに分類方法の提案を行う。本章ではまずその分類の仕組みとタイプごとの概要を仮説として提示し、それぞれに当てはまる作品のあらすじや特徴を紹介する。それぞれのタイプの詳しい実態や機能については次章で考察する。

(1)鉄道旅行絵本の分類

まずは鉄道旅行絵本の分類方法について説明する。分類基準は「鉄道旅行のどのような側面を主題として制作されているか」に基づいており、表現の対象とする範囲をだんだんと絞り込むようにして境界線を引いていく。設定した分類基準は、以下の5つである。

基準A:表現の対象を限定せず、状況を広角かつパンフォーカスで捉えている

基準B:表現の対象を鉄道とし、鉄道にまつわる知識を中心に物語が構成されている

基準C:表現の対象を主人公の経験とし、その精神的変化を物語のテーマとしている

基準D:表現の対象を旅行する行為自体とし、それを体験できるように作られている

基準E:基準A〜Dに二つ以上当てはまる

以上A〜Eの分類基準をそのまま各タイプの定義とすることで、鉄道旅行絵本は大きく分けて4種類の基本形とそれらを組み合わせた応用形、あわせて5タイプに分類できると考えられる。以下に分類の様相を【図1】として示す。

それでは、基本形の4種類について順に概要を解説する。応用形の「融合型」については次章で詳しく述べる。

1:「俯瞰型」 世界を俯瞰し、さまざまな生のあり方を描き出す

特定の人物の立場で世界を認識する場合、それは主観的な解釈となる。一方で人間を超越した誰でもない視点から世界を見る場合、それは客観的な真理となる。通常、前者の場合はどの立場に立つかによって見え方に偏りが生まれ、後者の場合は全てを平等に扱うため誰かを主語とした物語が成立しないという欠点がそれぞれ発生する。

しかし「俯瞰型」は主観性と客観性を兼ね備えることで双方の利点を活かしつつ欠点を解消し、鉄道旅行という営みや環境を広く平等に見渡すことで、人間の多様な生き方や存在の多様性に目を向けることを可能とした絵本である。

このタイプの絵本では、中心となる存在が不在または全ての対象が平等な存在であるように表現されていることが特徴である。その表れとして、奥行き感の少ない画面構成でどの対象にもピントを合わせたような絵であることが多い。

2:「解説型」 鉄道にまつわる知識について、物語を用いて解説する

「解説型」の鉄道旅行絵本は、鉄道を作品の主題として、鉄道にまつわる知識を旅行という物語の中で解説する絵本である。鉄道にまつわる知識として取り上げられるのは、鉄道車両の種類や技術、鉄道運行のシステム、鉄道と地理など、学問分野に当てはめると技術工学、社会工学、地理学などの自然科学系に分類されるものが多い。中には歴史や文化に言及しているものもあるが、その捉え方は観察対象としてである。よってこのタイプの絵本は「科学絵本」の一種として捉えることもできる。

科学に関する内容とはいっても絵本である以上は物語がベースとなっており、鉄道での旅行に関係していることから、旅行の道のりに沿って知識が語られていく構成であるものが多い。

3:「経験型」 鉄道旅行を通して物語の主人公が経験した内容を描き出す

鉄道旅行を舞台と物語という二つの要素に分解したとき、舞台に注目するのが「解説型」である。同様に物語に注目するものも一括りにできそうだが、鉄道旅行という行為が題材であることを考慮すると物語はさらに2種類に分けられる。

このうち、主人公が独自の経験を通して精神的な変化を遂げる物語を描いた鉄道旅行絵本が「経験型」である。いわゆる旅行記や紀行と呼ばれる形態に近く、鉄道に関して多少の解説を含むとしても作品の中心は主人公の経験内容に置かれている。

4:「体験型」 鉄道旅行という行為がどのような体験であるかを描き出す

鉄道旅行という行為のもう一つの要素が「体験」である。体験は誰の所有物でもなく、それ自体に意味があるわけでもない。つまり「鉄道に乗って移動する」という行為そのものが「体験」であり、それを描き出そうとしている鉄道旅行絵本が「体験型」である。

「経験型」が主人公の精神的な一過性のある変化を追う物語であるのに対して、こちらは繰り返される現象としての移動を物質的に表現している。このことは、「体験型」の絵本における主人公は旅行の前後で精神的に成長している様子が描かれないという特徴として捉えられる。

(2)各タイプの鉄道旅行絵本の概要

ここからは、それぞれのタイプに該当する鉄道旅行絵本をいくつか挙げ、あらすじと特徴を紹介していく。なお、「融合型」の作品についてはここではあらすじのみを挙げ、詳細については次章で解説する。

1:俯瞰型

岡本雄司『れっしゃがとおります』(2017、福音館書店)【図2】

始発駅から終着駅まで向かう列車を中心に上空から沿線風景を見下ろし、列車を追いかける視点で物語が進行する。沿線風景には都会的な街並みから住宅街、田畑、川、森林、渓谷まで多様な景観が描かれており、そこを列車が淡々と通り抜けていく。

また作品中には常に多くの人物も描かれており、全ての人物に何らかの物語が読み取れるようになっている。物語といっても、ほとんどは日常的な生活のワンシーンを切り取ったものだ。中には複数の場面にわたって登場する人物が存在し、これらは連続して見ることで「4人組が駅で集合する(p.18)」「一緒に車に乗って移動する(p.21)」「渓谷にやってくる(p.24)」といった具合に一連の展開を読み取ることもできる。文字通り俯瞰する構図により、各所で人物の数だけ物が繰り広げられ、またそれらを平等に見せているのが本作の特徴である。

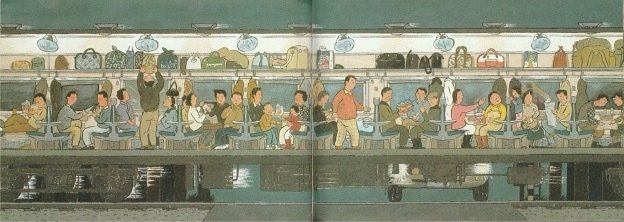

西村繁男『やこうれっしゃ』(1980、福音館書店)【図3】

夜に出発する夜行列車が多くの乗客を乗せ、朝に目的地へ到着するまでの様子を描いている。本作の特徴は、列車を真横から透視するような断面状の構図で車内の人々を描いていることだ。列車の最後尾から先頭へと視点を移していくのと同時に、列車も始発駅から終着駅へと移動する。先頭の機関車まで追いついたとき、列車は終点に到着して物語も終わる。

この作品には文章が添えられておらず、読者は老若男女さまざまな乗客たちが車内で思い思いに過ごす様子を眺めることで物語を読み進めていく。乗客たちは移動の目的もバラバラで、彼らの共通点は「この日同じ列車に乗った」ということだけである。そんな乗客たちに一人一人焦点を合わせつつも大きな群衆として距離を置いて眺める描き方は、まさしく上空から街を俯瞰するのと同じ視点であると言える。本作においても全ての人物は同じ縮尺で描かれており、これは全ての物語を平等に扱おうとする意図の現れである。

2:解説型

鎌田歩『新幹線しゅっぱつ!』(2011、福音館書店)【図4】

主人公の家族が東京駅から出発する東北・秋田新幹線に乗車する過程で、鉄道運行のさまざまな仕組みを図解している作品。

本作では列車が終点の東京駅に着いてから折り返し出発するまでに行われる車内清掃・乗務員交代・車内販売の積み込みといった多くの作業、そして駅や列車の設備について多くのページ数を割いて詳細に解説されている。主人公家族はそれらに目を向けて読者の注意を誘うナビゲーターとしての役割を果たしている。そして列車がようやく発車するのは23・24ページ目と、本編32ページの長さにしてはかなり終盤に近い。

また本作における主人公家族の物語は、現代日本の標準的な家族旅行といった印象を受ける平凡な展開のものである。このことからも、本作は鉄道にまつわる知識の解説を主題としていることがわかる。

横溝英一『やまをこえる てつどう』(2008、福音館書店)【図5】

舞台のモデルは鹿児島県と熊本県の県境をまたぐJR肥薩線の人吉駅〜吉松駅、全国屈指の山越え路線として知られる区間である。本作は、主人公の親子が列車に乗ってこの路線を移動する物語をベースに展開される。当区間には急勾配の登り坂や山を貫くトンネルのほか、勾配を緩和するための設備「スイッチバック」や「ループ線」など珍しい見どころが点在しており、この物語はそういった地形と鉄道の関係を題材に取り上げている。

主人公の親子は車窓から見える風景を観察しつつ「おとうさん、このさきには せんろが ないよ」「うん。どうするのか みていてごらん」(p.9)といった具合に読者に謎とヒントを提示する。その後列車の実際の動きが判明したところで、「きゅうな さかは まっすぐには のぼれないんだ。だから、こうして すすんだり バックしたりしながら ジグザグに のぼるんだよ。これを スイッチバックと いうんだ」(p.15)と答え合わせをする。一方でこの親子独自の感想や彼らの独自解釈は描かれず、やはり純粋なナビゲーターとしての存在であると言える。

3:経験型

渡辺茂夫作・大友康夫絵『ぼくブルートレインにのったんだ』(1988、あかね書房)【図6】

本作は主人公の「くまたくん」を中心としたシリーズ絵本の中の一作である。作中に登場する人物は全て動物の姿をしているが、作中に動物の世界でなければ起こらないような設定や特殊な出来事などの描写はない。このことから、この作品の本質は登場人物の姿が動物であるか人間であるかには関係ないものだと判断した(注3)。

本作は、主人公の「くまた」が両親と初めてブルートレイン(夜行列車)に乗って旅行に出かける物語である。くまたは高揚感に満ちた状態でブルートレインに乗り込み、普通の列車とは異なる車内の様子に興味を示したり、実は今日が誕生日であった母親を父親と祝ったりと、旅行の様子が情緒豊かに描かれていく。ところがその後、くまたは一人でベッドに入った時から一転して不安と孤独に襲われる。眠れないくまたは母親に抱かれて安心を取り戻し、気がつくと朝になっていた。やがて目的地に到着し、くまたが一夜の出来事を振り返って物語が終わる。くまたという特定の主人公視点で一回きりの人生経験が描かれるという構造が、本作の表現の主軸になっている。

横溝英一『ゆきぐにれっしゃ だいさくせん』(2008、小峰書店)【図7】

主人公兄弟は豪雪地帯からやってきた列車に雪が付いているのを見て、列車に乗って「ゆきぐに」へ行くことを計画する。兄弟は両親の手助けを借りつつ、自分たちのお年玉で切符を買い旅に出る。二人は突然雪景色になった車窓の移り変わりに衝撃を受けたり、越後湯沢駅では目の前で除雪車が稼働するのを見て感動したり、感情を働かせながら雪国での冒険を進めていく。そして最後は帰りの新幹線に乗り込み、「だいさくせん」が成功したことを二人で祝う。

「解説型」に挙げた『やまをこえるてつどう』と同じ横溝英一による絵本だが、二つの作品には決定的な違いがある。本作においては、『やまをこえるてつどう』では省略されていた主人公の主観的な解釈と感情がふんだんに盛り込まれているのである。文中の「ここ、ゆきぐにの さかいめだったんだね、きっと」(p.12)という発言は主観的な解釈そのものだ。このように、本作では主人公兄弟が感想を思ったり言い合ったりしながら一回きりの旅行を進めていく物語が作品の主軸になっている。

4:体験型

山本忠敬『しゅっぱつ しんこう!』(1982、福音館書店)【図8】

主人公の「みよちゃん」と「おかあさん」が、都会の駅からおじいさんが住む田舎の駅まで、特急列車・急行列車・普通列車を順に乗り継いで移動していく物語。

列車を乗り換えるたびに「しゅっぱつ しんこう!」と合図がかかり、3つの列車は移り変わる風景の中を走っていく。特急列車で街から山のふもとへ、急行列車で山のふもとから山の中へ、普通列車で山の中から山の奥へ、という繰り返しの末に、二人は山の奥のおじいさんが待つ駅へ到着して物語は終わる。

本作においては名付けられた主人公が存在するにも関わらず、彼らの移動を人生における一度きりの「経験」として捉える描写はほとんど見られない。おじいさんの家へ行くのも、何が理由かは示されない。さらに鉄道に関する知識の解説もなく、文章は「きゅうこうれっしゃは やまのなかの たにがわに かかる てっきょうを わたります。」(p.14)のように状況説明のみを行なっている。本作においては、列車を乗り継ぐという普遍的な行為の状況だけが繰り返し描かれているのである。

三宮麻由子文・みねおみつ絵『でんしゃは うたう』(2004、福音館書店)【図9】

とある少年と母親が列車に乗ってある駅から別の駅へと向かう物語。

列車に乗り込んだ少年は運転室の後ろに張り付き、その次の場面からは少年の視界にあたる列車の前面展望が見開きで描かれる。街の風景・踏切・すれ違う列車・鉄橋・急カーブ・車両基地といったさまざまな風景が移り変わっていき、やがて到着した駅で親子は列車から降りるところで物語は終わる。

本作の最大の特徴は、文章が全て「音」を文字化したものであるということだ。いわゆる「がたんごとん」という音が本作では「たたっ つつっつつ たたっ つつっつつ どどん」というリズミカルな言葉で何度も繰り返され、移り変わる風景に対応して音もさまざまに変化していく。この物語の文章に少年の感情や感想は描かれず、絵と文章は列車が走っている環境の状況説明のみで構成されている。また風景と音を視覚と聴覚で感じるという行為も、登場する少年のものとは限定されず、むしろ普遍的なものであると考えられる。

マメイケダ『えきべんとふうけい』(2021、あかね書房)【図10】

魚型の醤油差しの形をした小さなキャラクターが列車に乗り込み、東京から西日本へと移動していく過程で、印象的な風景とその土地にまつわる駅弁が描かれる絵本。

まず風景が見開きで描かれ、画面端にいる醤油差しの形をしたキャラクターが「ガタンゴトン ガタンゴトン あ! おしろが みえる。」(p.28)のように風景や走行音などの状況を説明する。続いて「ガサゴソ…パッチン!」という弁当箱を開ける音がする。次の見開きでは駅弁が画面いっぱいに乗客の一人称視点で描かれ、醤油差しによる弁当についての簡単な説明と乗客視点での感想が手書きの文字で書かれる。この2見開きの反復が何度も繰り返され、最後の弁当の絵では醤油差しが弁当の中に収まっている。そして次の場面で「もっと たびを つづけよう。」(p.40)という文章とともに物語は終わる。

この絵本には駅弁や風景に対する感想の描写があるものの、駅弁の味については言及されていない。その他の感想も駅弁から受けた印象についての一時的なもので、その前後で乗客や醤油差しに何か精神的変化があった描写は見られない。その上で作品を捉えると、この絵本で描かれるのは列車に乗って風景と駅弁を見るという主語の限定されない繰り返される行為だと考えられる。

5:融合型

キム・ヒョウン作・万木森玲訳『わたしは地下鉄です』(2023、岩崎書店)【図11】

本作の主人公は、韓国・ソウルを走る地下鉄の車両。前半では各駅で乗り込んでくる乗客の人生物語が一人称視点で語られ、その物語に地下鉄が思いを馳せるという展開が複数回繰り返される。乗客たちはサラリーマン・老婆・母親・靴職人・学生・物売り・青年など年齢も性別も立場もさまざまだ。後半では地下鉄が乗客たちを俯瞰する視点に切り替わり、「目には見えない ひとりひとりの物語をのせて」(p.53)「きょうも わたしたちは 走ります。」(p.55)と締めくくられる。

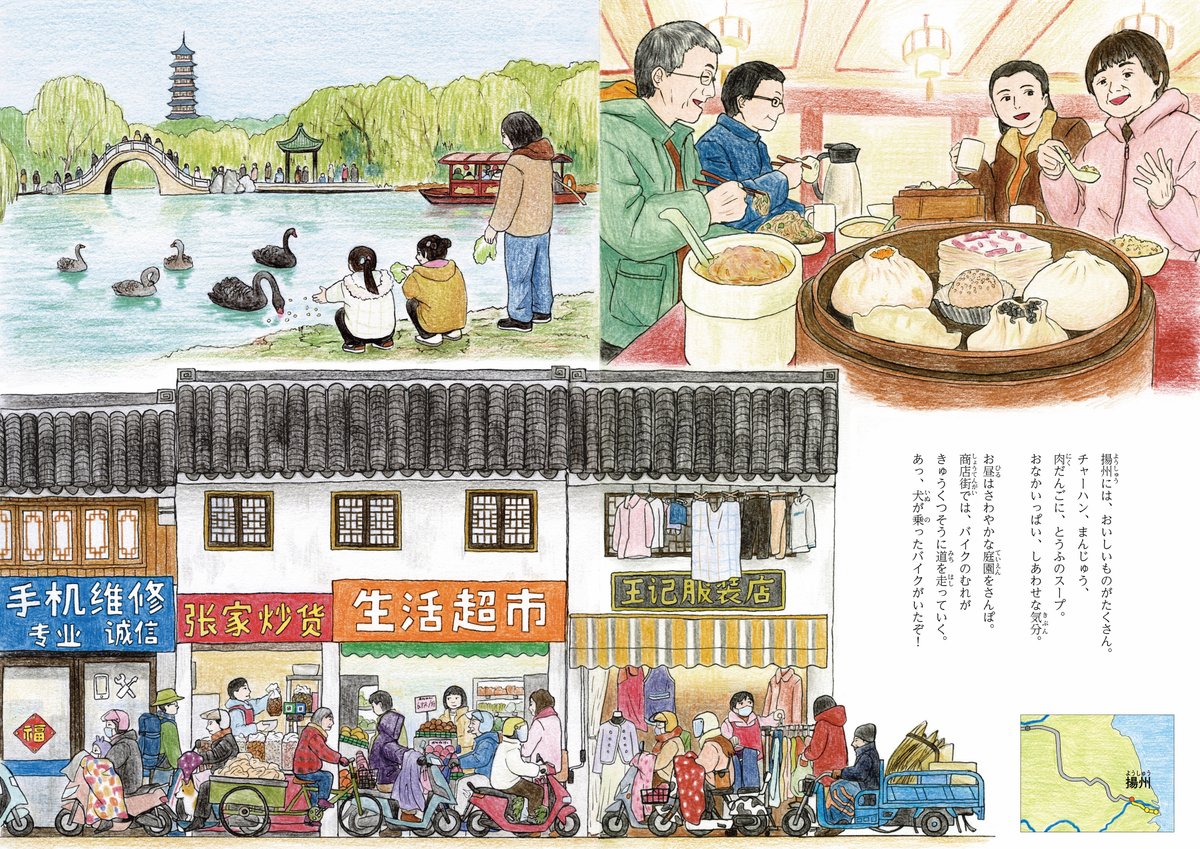

コマヤスカン『新幹線のたび 〜はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断〜』(2011、講談社)【図12】

青森県に住む主人公「はるか」と「おとうさん」が鹿児島県に住む祖父母に会いに行くため、東北新幹線・東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線を乗り継いで、新青森駅から鹿児島中央駅まで向かう物語。

移動の過程では画面が上下に分割され、上側では現在地を中心に日本列島を上空から立体的に見下ろす構図で各地の地理情報が解説され、下側では車内で過ごす主人公親子とその他の乗客の物語が車内を真横から見る視点で展開される。南下するにつれて季節が進み、冬の雪景色から桜の咲く春へと変化していく。

バイロン・バートン作・こじままもる訳『でんしゃ』(1992、金の星社)【図13】

とある列車が走る様子を上空の視点から追いかけながら、通り過ぎる風景・すれ違う列車の種類・線路周辺の構造物・駅の様子・鉄道関係の仕事をする人など、鉄道に関する基本的な知識が極めて簡単な言葉で説明されていく。特定の人物にまつわる物語が描かれることはなく、全編を通して走る列車を基準に淡々と場面が展開する。

以上のように、鉄道旅行絵本には大きく分けて4つの基本形があり、それぞれの形式の作品には共通した特徴が見られる。次章ではそれぞれのタイプを形作る思想と機能、またそれらを組み合わせた「融合型」について、詳しく考察を試みる。

4 考察:鉄道旅行絵本の思想と機能

前章では鉄道旅行絵本を表現の方法・内容によって分類し、それぞれのタイプの概要と当てはまる作品の内容や特徴を参照した。続いて本章では、各形式の鉄道旅行絵本がどのような機能を有しているか、その絵本を読むことが子どもにどのようなものをもたらすかを考察する。

(1)俯瞰型の鉄道旅行絵本

俯瞰型の鉄道旅行絵本について考察する上で大いに参考になるのは、安野光雅による『旅の絵本』(1977、福音館書店)である。この絵本では、一人の旅人がある場所からまた別の場所へと次々に移動していく中、現地の暮らしや自然の側を通り過ぎていく様子が絵のみで描かれている。

本作の特徴的な点は主に三つある。

一つ目の特徴は、風景が必ず上空から地表を斜め下に見下ろすような角度と広い視界で描かれていること。手前にいる人と奥にいる人は全員同じ縮尺で描かれ、人の大きさによって空間の奥行きが演出されることはない。言い換えれば、遠近感を減らしてどの部分にも焦点が合うようにした描き方であるということだ。

二つ目の特徴は、旅人が特別な経験をすることなく、人々の背後をただ淡々と通過していくだけであるということ。旅人はいつも目立たない場所にいる上に、特別な経験を通して成長することもない。このような一見つまらない旅人が存在する理由については後ほど解説する。

そして三つ目の特徴は、旅人の周囲にいる人々によってそれぞれの物語が演じられているということ。感情の読み取れない旅人に比べると、彼らの方がよっぽど文化的で人間らしい生き方をしている。そういう意味ではむしろ周りの人々の方が主人公的存在のようにも見える。

これらの特徴は、前章で参照した俯瞰型の鉄道旅行絵本にも概ね共通しているポイントである。参照した2作品においても、「どの部分にも焦点が合う奥行き感を軽減した表現」「大勢の登場人物がそれぞれの物語を演じている」などの特徴が確認できる。よって『旅の絵本』を参考にすることで、俯瞰型の鉄道旅行絵本の性質を明らかにするヒントが得られると考えられる。

『旅の絵本』については佐々木(2012)が詳しく考察を行っているため、その主張を引用して読み解いていきたい(本節内同著)。

佐々木は『旅の絵本』の俯瞰構図を「ユーモアの視点」という言葉で言い表している。ここでいうユーモアとは喜びや楽しみだけではなく苦悩や矛盾すらも含む全ての個別感情が融合した生命の全体感情であり、「私たちがこの世界に生きているということの肯定を与えてくれ、安堵感に似たようなものを感じることができる」感情であるとしている。その感情は「状況に巻き込まれた主観に対して一定 の距離を置くことによって獲得することができるが、状況から完全に距離を置いた客観 では獲得することができない」ものであり、その視点をビジュアル化したものが人々の物語を上空から見渡す視点、すなわち「ユーモアの視点」なのだという。

また、佐々木は旅人の存在についても言及している。特別な経験をせず成長をしない旅人は「永遠」を象徴しており、その旅人が一見別々の風景に連続して現れることで静止した風景に「流れていく時間」がもたらされる。時間が流れるということは、作中の人々にもいつか死が訪れる。その上で「ユーモアの視点によって『旅の絵本』では、人々の生活は逆説的に肯定されている。そこから私たちは、死すべきものとしての人間の肯定を読みとるのである」とするのが、佐々木の『旅の絵本』に対する分析である。

こうして見ると、俯瞰型の鉄道旅行絵本には『旅の絵本』とほとんど同じ部分もあれば、少し異なる部分もあることがわかってくる。両者の決定的な違いは、『旅の絵本』でいう「旅人」にあたる人物が存在しているかどうかである。

たとえば参照作品に挙げた『れっしゃがとおります』と『やこうれっしゃ』には、どちらも地味ながら特定の人物が複数回取り上げて描かれている。前者ではハイキングに出かける親子、後者では実家に帰省する家族だ。しかし彼らには語られるべき経験と物語があり、これは変化することなく永遠を象徴する「旅人」と全く異なっている。

それと同時に、彼らは全ての登場人物の一例であるだけで、作品全体を動かす主人公でもない。作中をくまなく見渡しても、「旅人」のような異質な人物は見当たらない。つまり二つの鉄道旅行絵本には、「旅人」に相当する人物が存在しないのだ。

ただしその役割は人物ではなく、「鉄道」が担っていると考えればどうだろうか。鉄道は産業革命の時期に発明されたその時から現代まで、そして未来においても、たとえ世界のどこであろうと、「人と物を乗せて場所と場所をつなぐ」という本質は変化しない。これは鉄道という交通機関が持つ永遠性であり、俯瞰型の鉄道旅行絵本においては鉄道が「旅人」の役割を果たしていると捉えることができる。全てにピントを合わせた広い視界の中、永遠の象徴としての鉄道が全ての場面に連続して現れ、静止した風景と人々に流れる時間をもたらす様子は、まさに『旅の絵本』と同じものだ。

以上のことから、俯瞰型の鉄道旅行絵本は『旅の絵本』と同様に、人間の生命を肯定する全体感情としての「ユーモア」をもたらす作品であると言える。ちなみに『やこうれっしゃ』は1983年の発行から2024年現在まで増刷が続くロングセラーであるが、作品のモデルとなった夜行列車は既に日本からほとんど姿を消してしまっている。それにも関わらず子どもに読み継がれる作品であり続けるのは、「鉄道」に秘められた永遠性が普遍的な人間の生命を映し出しているからにほかならないだろう。

(2)解説型の鉄道旅行絵本

俯瞰型の絵本を除くと、それ以外の絵本は全て特定の視点から特定の対象にピントを合わせて描かれているということになる。ここで表現の対象となる鉄道旅行という題材を分解すると、鉄道という舞台とそこで起こる物語とに大きく分けられる。このうち舞台の方を描き出すために物語を用いる形式のものが「解説型」の鉄道旅行絵本である。

解説型の作品においてよく取り上げられるテーマには、鉄道車両の種類や技術、鉄道運行のシステム、鉄道と地理など、学問分野に当てはめると技術工学、社会工学、地理学などの自然科学系に分類されるものが多い。そのことから、解説型の鉄道旅行絵本はしばしば「科学絵本」に分類されることがある。

今井らによると、「科学絵本とは、子どもに身の回りの事物や事象について新発見や再発見をするような『気づき』着眼点)を引き出すため、工夫(物語性をもつ)されているもの」(今井ほか、2010)であるとされる。また山崎(2013)は科学絵本の意義について以下のように分析している。

絵本を通して題材の性質そのもの、題材と主人公である子どもとの関係など、題材を多様に描くことにより、絵本の題材としての対象と子どもの関わり方に多様性を持たせることが可能になると考えられる。(中略)そしてその多様性が、子どもの対象への興味や関心を増やし、対象と進んでかかわろうとする好奇心を生み出すことになると考えられる。

以上の先行研究をまとめると、科学絵本とは題材を多様に書き出すことで子どもに気づきを与え、それによってさらなる好奇心を生み出すことのできる絵本のことである。 一方旅行についても子どもの学びとの関連性が指摘されており、森下(2013)は海外旅行を例にして以下のように説明している。

旅行には非日常の要素が多く、こうした非日常に接することが子どもの興味を呼びその興味が「学習意欲の喚起」へとつながる一方、普段の生活(日常)と日本との違い(非日常)との比較や新しい体験は、考えの多角化につながっている。また、旅行体験が普段の生活や考えをあらためて見直すきっかけともなっており、現地の生活や習慣と日常の生活を比較したことで普段の生活の長所・短所を感じ取り、多角的に見られるようになることで考えの再編に役立てているといえる。

このように旅行には子どもの興味を刺激し思考の多角化と再編を促す効果があり、これはより狭い範囲である鉄道旅行にも当てはまる。科学絵本の「物語性をもつ」「対象を多様に描く」という性質に関しても、旅行する者の物語と視点を借りて鉄道の様々な側面を書き出すことのできる鉄道旅行は科学絵本の題材としてふさわしいと言える。これまでの内容から、解説型の鉄道旅行絵本は科学絵本の一種として捉えることができそうである。

それでは前章で参照した2作品を科学絵本の作りに照らし合わせて見てみよう。

『新幹線しゅっぱつ!』は、新幹線の運行を支える「裏側」を主題とした絵本である。この作品を絵本として成立させているのは、「とある家族が新幹線に乗って祖父母の家へ向かう」という物語の存在だ。この作品では主人公が列車に乗る物語に付随して「駅に到着した列車が様々な準備を済ませて出発する」というタイムラインが設定され、そのタイムラインに沿うことで膨大な量の情報を順序立てて説明できるようになっている。

また家族がガイド役となって切符の券面や乗務員の交代といったポイントに言及することで、読者は物語を追いながら多様な気づきを得ることができる。そして図鑑のように情報をそのまま記述するだけでは単なる結果として示される新幹線の「しゅっぱつ」は、物語に沿った情報の積み重ねにより、「一本の列車を動かすことがどれだけ大仕事か」を具体的かつ客観的な理解の上で読者に強く印象づける。

『やまをこえる てつどう』でも、「主人公の親子が列車に乗って隣の町へ行く」という物語が軸としてあり、移動する二人のタイムラインに沿って情報が説明されていく。また二人の会話によって列車の音がトラックのようなディーゼルエンジンの音であることなど、絵だけでは読み取れない多様な情報が取り上げられる。物語の終盤、様々な設備を駆使して山を登ってきた鉄道は日本有数の絶景区間に差し掛かり、これまで努力の積み重ねの上に美しいものが待っていたかのような感動が象徴的に描き出されている。

以上のように、解説型の鉄道旅行絵本は科学絵本に見られる特徴を明確に有していることが読み取れた。つまり、解説型の鉄道旅行絵本は鉄道旅行を題材にした科学絵本でもあるということだ。これらの絵本を読むことで子どもは鉄道に関する多様な気づきを得て、鉄道に対する好奇心をさらに増幅させていくことができるだろう。

(3)経験型の鉄道旅行絵本

先述した解説型の鉄道旅行絵本は、鉄道という舞台に着目する絵本である。それを除くと、残る作品は純粋に舞台の上にいる特定の人物や彼らの繰り広げる物語に焦点を当てたものとなる。

これは「物語」型の作品としてひとまとめに扱えそうに見えるが、「旅行」という行為が題材として絡んでくることでさらに2種類への分類が可能になる。まずはそのうちの一つである「経験型」について考察していく。

矢野・佐々木(2023、本節内は同著)は絵本における物語を「均衡回復の物語」と「均衡の回復されない物語」の2つに区別する必要があると論じており(p.239)、経験型の鉄道旅行絵本は後者にあたる形式である。前者については後ほど「体験型」の絵本の考察において詳しく述べるので、まずは後者について掘り下げていく。

矢野・佐々木によると「均衡の回復されない物語」とは、主人公が「経験を経て変容する」(注4)物語であり、またそれは内的な変化であるという(p.251)。また「経験」の性質について、「『経験』の場合では、『私の経験』といった表現で『私』の所有物であるかのように取り扱うことができる」「経験は能力の発達をもたらし客観的に観察することもできますし、経験者がそのプロセスを一貫した筋をもった物語として明確に他者に向けて表現することもできます」(いずれもp.107)とも述べている。そして経験を描く絵本とは「人生を描く絵本」(p.251)であるという。

以上をまとめると「均衡の回復されない物語」とは、特定の主人公が独自性のある人生経験を経て精神的に変化を遂げ、またそれを読者が観察できるように筋を通して表現される物語であるということだ。以上から、この形式に当てはまる鉄道旅行絵本を「経験型」と呼ぶことにした。

こうして見ると、これは世の中で「物語」と呼ばれがちな作品の典型的な構造をしている。そういう意味で経験型の作品は、鉄道旅行絵本の中において最も標準的な物語の構造を有していると言えるだろう。

それでは鉄道旅行を題材にした経験型の絵本とはどのようなもので、子どもはそれを読むことで何を得るのだろうか。そもそも、主人公の経験が描かれた物語を読むとはどういうことなのか。

物語を読む行為について、心理学の面からアプローチした小山内の研究(2017、本段落内は同著)を参考にしたい。小山内は人間が物語を読む際にしばしば「読みながら物語の情景を生き生きとイメージしたり、登場人物に共感したりすることで積極的に物語世界へと入り込み、物語の世界をさながら現実の世界であるかのように感じるといった体験」(p.9)をすると指摘しており、それを「没入体験」と呼んでいる。さらに小山内は、没入体験と物語理解の関係性について「物語没入−読解モデル」を提唱している(p.147)。

このモデルでは、物語世界の「状況モデル」が没入体験を生起させ、没入体験によって状況モデルの精緻化が行われ、それがまた没入体験を支えるという相互促進作用が成り立っており、それが物語読解のプロセスであると規定される(pp.147-148)。そしてこのような物語読解の効果として挙げられるものが「楽しみ・喜び」「満足感」といった感情、そして「内省・洞察」「自己意識の変化」「信念の変化」といった読者の内面への影響の二つである(p.147)。

このうち後者については、矢野・佐々木が「均衡の回復されない物語」において指摘していた主人公の不可逆的な精神的変化を読者にももたらす要因であると考えられる。すなわち物語を読むという行為は、楽しみや満足感を得るだけでなく、主人公の精神的変化の物語に没入することで読者自身も精神的変化を得ることができる行為であると言える。

では、鉄道旅行を通して得られる精神的変化とはどのようなものだろうか。ここでは旅行や旅の精神性について述べられている文献を取り上げつつ考察を進めたい。

高橋(2015、本節内は同著)は日常とは「目的とそれに至る行為の連鎖」(p.88)であり、そこで捉えられる「自己」は「ゴールに到達したかどうか、目的が達成されたかどうか」といった結果で判断される(p.90)。これに対する概念である「旅」について、高橋は次のように述べる。

しかし生全体は、たとえ〈日常〉をそのうちに含むとはいえ、それに尽きるわけではありません。なぜなら生全体は「どこからどこへ」という謎だからです。生の終わりが死であるとしても、人生の目的が死であるとは言えないでしょう。いやむしろ、「どこからどこへ」が謎である私たちの生全体は、過程そのものなのではないでしょうか。

つまり「旅」をするということは、目的と行為の連鎖の中に捉えられる日常的な「自己」の範囲を超えて、非日常的な「どこからどこへ」という過程を問うことによって生全体としての「自己」について考えることである、というのが高橋の主張である。

一方で高橋は「旅行」について、観光名所を巡ったり名物料理を食べたりといった旅行の楽しみは「目的と行為の連鎖」の中にある(p.91)、すなわち結果が重視されるものだと述べている。

観光心理学について研究した佐々木(2007)は「観光旅行とは、日常の生活状況では満たされない『快』欲求を、日常生活圏の外部で新奇な経験をすることによって満たしたいという目的で行われる活動である」(佐々木、2007、p.53)と言っており、高橋が言う「旅行」の目的というのも「快を得ること」と当てはめれば納得がいく。そうして得られる観光旅行の効果は、「旅行者がすでにつくり上げている『自己』という枠組みのなかに旅行経験を取り込む場合」のものとしている(佐々木、2007、pp.218-219)。同じ「経験」であるには変わりなくとも、「旅」と「旅行」は質的に違うものとして区別する必要性があるだろう(注5)。

以上のことから、広い意味での旅行における精神的変化には二つの要素があると考えられる。一方は、「旅」のように明確な目的が不明な生全体としての自己について問うことで起きる過程的な変化。もう一方は、「観光旅行」のように既に確立された自己の中に非日常的な経験を取り込むことで快を得たいという目的によって起こる結果的な変化である。

これらの変化は旅ならば前者だけ、観光旅行ならば後者だけというようにはっきり分かれて起こるものではなく、一つの経験の中にも混在し合うものだと考えるのが自然だ。そのため、経験型の鉄道旅行絵本においても「旅」型か「観光旅行」型かということは区別しない。ただその割合が作品によって異なるということである。

それでは、前章で取り上げた2作品にはそれぞれどのような経験が描かれているかを分析する。

『ぼくブルートレインにのったんだ』では、主人公くまたがブルートレインに乗ることを楽しみにしている、すなわち快感情を得るという目的意識が示されている。そうして得られた経験は、楽しさや発見といった観光旅行的なものである。

一方で寝台の中で過程として感じた不安、孤独、そして母親に抱かれることで感じた安心といった感情は、旅的な経験である。このように、本作の物語には2種類の経験が混ざって存在しているのだ。

『ゆきぐにれっしゃ だいさくせん』では、雪の降る場所へ行くことで何かしらの快感情を得るという目的意識が主人公兄弟の旅行の動機になっている。そうして実際に雪を見て喜びや感動を覚えたり、除雪車を見て面白がったりというのが観光旅行的な経験である。

それに対して列車がちゃんと動くのかを心配したり、新幹線のホームで家に帰れる安心感を感じたりという描写は旅的な経験を表している。やはり双方の種類の経験が混在していることが確認された。

実はそれ以前に、どちらの絵本にもそれが「経験」の物語であることを明示する描写が含まれている。

『ぼくブルートレインにのったんだ』ではブルートレインを降りたあとの場面において、くまたが「ぼく、このブルートレインに のってきたんだね、パパ!」(p.31)と発言している。ブルートレインに乗ったことで、くまたの内面にはさまざまな発見や感情を経たことによる不可逆的な変化が起きており、その一連の変化はくまたの人生において二度と繰り返されることはない。だからこそ、自分の「経験」として過去を、しかも父親という他者に確かめるのである。

『ゆきぐにれっしゃ だいさくせん』においては行程を完遂して帰りの新幹線に乗った場面で、兄弟が「きょうの さくせん、ぶじ しゅうりょう!」(p.32)と手を合わせて叫ぶ。一日の出来事を振り返るということは、それが二度とない今日だけの出来事であると認識しているということだ。この点でこの物語は主人公兄弟が共有する「経験」であり、そのため最後に一連の出来事を振り返って二人で「さくせん」という名の経験として確かめることができるのだ。

少々長い解説になったが、まとめて整理しておこう。経験型の鉄道旅行絵本を読むという行為は、「主人公が旅行を経験する」物語を「没入体験によって経験する」という二重の経験によって成り立っている。これにより、読者は絵本を通してあたかも自分自身が実際に鉄道旅行に出かけたかのような臨場感を味わい、そして人生における精神的変化を得、その結果として人間的に成長することも可能になるのである。

(4)体験型の鉄道旅行絵本

経験型の鉄道旅行絵本について考察する中で「均衡回復の物語」(矢野・佐々木、2023、p.239)という言葉が出てきたが、これに該当するのが「体験型」の鉄道旅行絵本である。

矢野・佐々木(2023、本節内は同著)は、「均衡回復型の絵本は溶解体験を生みだす玩具(メディア)である」と述べている(p.293)。溶解体験というのは、「自己と世界とを隔てる境界が溶解する」こと、すなわち「体験」のことである(p.106)。「経験」は主体の所有物として意味を見出したり客観視したりできるのに対して、「体験」では「主体が体験のうちに溶解してしまうため、客体との距離がなくなり、明晰で一義的な言葉によって筋道のある物語として体験を言い表すことができない」ばかりか、意味として定着することもない(pp.106-107)。

言い換えれば、特定の人物にのみ一度きり起こる「経験」とは違い、誰にでも何度でも起こりうる出来事が「体験」なのだ。ゆえに物質的な「均衡回復」が起こるという。

ただし体験が主体に何も与えないかというとそうではなく、体験することの効果について、矢野・佐々木は次のように述べている。

私たちは溶解を体験することによって、自分を超えた生命と出会い、有用性の秩序とは別の次元で、自己の根底に深く触れることができます。労働のために未来のためにではなく、生き生きとした現在に生きていることを、深く感じ取ることができるのです。そして、なにより子どもが深く没頭して生きている『子どもの時間』は、このような体験によって支えられているのです。

つまり、溶解体験をもたらす均衡回復の絵本は子どもにとって重要な「生」の実感を与える絵本であるということだ。そこから踏み出して体験を人間的な成長に役立てようとするような考えは、この形式の絵本の使命ではなく、そう利用しようとする教育的な外部の意図である。絵本によって子どもに何らかの学びをもたらす狙いがあるならば、それは「経験型」の構造をとっているはずだ。よって「体験型」の絵本は、子どもに「体験」を通して生の実感を与えることだけに徹していなければならないのだ。

話を鉄道旅行絵本に戻すと、「体験型」の鉄道旅行絵本とはいったいどのようなものになるのだろうか。

そもそも鉄道旅行の「体験」としての本質が何かと考えると、それは主語を抜きにした「列車に乗って移動する」行為であると言える。その行為は鉄道が作られた昔から現代まで、そして未来でも、世界のどこでも誰もが行うことのできる普遍的な行為である。

また体験の本質に肉付けしていくのとは逆に、経験から削ぎ落としていくことでも体験を形作ることは可能だ。具体的には、「経験型」の鉄道旅行絵本から「経験」を生み出す要素を抜き取っていくというアプローチである。

まず「旅」的な面では「自己とは何か」という哲学的な問いが経験をもたらすので、登場人物のアイデンティティを強調するような描写を含んではいけない。次に「観光旅行」的な面では「快を得る」という目的が経験をもたらすので、そういった目的要素も省く必要がある。

つまり「体験型」の鉄道旅行絵本には、「登場人物のアイデンティティ」と「快を得るという目的の提示」が含まれないということだ。それに加えて矢野・佐々木が提唱する、つぎつぎと出会った人や動物やものの関係が積み重なったり呑み込まれたりして不均衡になり、その集合体が最後には崩壊し元の状態に戻る、すなわち均衡が回復する(pp.95-96、p.291)という基本構造にも沿ったものであるべきだろう。

以上の点を踏まえつつ、「体験型」と呼べる鉄道旅行絵本を分析してみよう。

『しゅっぱつ しんこう!』では、主人公「みよちゃん」と「おかあさん」のアイデンティティ、そして列車に乗る目的が描かれない。おじいさんの家へ行くという記述も、その裏にあるかもしれない帰省や旅行といった別の目的は隠され、読者には単にそこへ行くという行為自体が目的として捉えられる。

また列車を乗り継ぐ過程は「速い列車から遅い列車へ」「街から山へ」という法則性に基づいて「しゅっぱつ しんこう!」という合図とともに繰り返されており、こうして積み上げられた連なりの関係性は最終的に列車を降りることで「しゅっぱつ」前の停止状態に戻り、均衡を回復する。このような列車を乗り継ぐという行為は、場所や時代や主体に限定されず誰もが行うことのできる普遍的なものである。以上をまとめると、本作は列車を乗り継いで移動するという行為の「体験」を描いた絵本であると結論づけることができる。

『でんしゃは うたう』においても、メインに描かれる少年と母親のアイデンティティに関する情報はなく、列車に乗る目的も示されない。本作における表現の対象は全体の要素の大部分を占める「車窓と音」であり、場面ごとに変化する「車窓と音」の繰り返しによって関係性の積み上げが行われている。しかし列車は走り続けるわけではなく、最終的に次の駅に到着することで「車窓と音」の変化は一旦断ち切られ、物語が始まる前の状態に均衡が回復する。

作品中では描かれないが、親子が列車を降りたあとも列車はまた走り出して「車窓と音」の変化が繰り返される。さらに言えば列車が走る際にさまざまな音が聞こえるという状況は普遍的なものであり、それを目と耳で感じる行為もまた普遍的である。以上から、本作は列車に乗ってさまざまな風景と音の変化を感じるという行為の「体験」を描いた絵本であると言える。

『えきべんとふうけい』において、語り手である醤油差しは解説型におけるナビゲーターに近い役割を持っている。醤油差しの語りによって、読者は風景や駅弁に注意を向ける。一見醤油差しが主人公のように見えるが、一つ一つの駅弁はそれを食べる人の一人称視点で描かれており、風景もまた乗客が普通に窓から見る視点と同じものだ。また作中には風景を見たり駅弁を食べたりすることが「経験」につながっている描写は含まれない。つまりこの絵本が表現の対象とするのは「風景を見て、駅弁を食べる」という行為である。

本来は旅をしている人間の乗客が体験の主体であり、醤油差しは彼らの視界を借りることで車窓と駅弁を「体験」している存在、つまり読者と同じ存在だと考えるとわかりやすい。我々は醤油差しの視点で駅弁と風景を追うことで、列車の旅と食事を「体験」することができるようになるという仕組みだ。最後に醤油差しが弁当の中に収まるという展開は醤油差しが本来の居場所へ戻るという均衡回復を表しており、誰かがどこかで風景を見て駅弁と食べるという行為もまた繰り返されることを示している。

最後に、「体験型」の鉄道旅行絵本の特徴について考察する。

「体験型」の最大の特徴は、繰り返される行為と状況を厳選された要素で描くことにより、読者がその状況に入り込んで自由に感性を働かせる余白が用意されているということにある。誰もが行うことのできる最小単位の行為には、いかなる人物の背景や感性、そして解釈も自由自在に付け足すことができる広大な余白が広がっている。

「経験型」では旅行を通した体験の解釈がほとんど主人公の所有する「経験」となるのに対して、「体験型」では物語の主体が限定されず、解釈の仕方も、そもそも解釈するかしないかさえも読者に任せられている。つまり「体験型」の鉄道旅行絵本を読むことで、読者はまるで自分自身が鉄道旅行をしているかのような「体験」をすることができるのだ。そしてその体験は読者に「生」の実感を与えるのである。

(5)融合型の鉄道旅行絵本

ここまで4種類の基本形について考察したことで、ようやくそれらを組み合わせた応用形である「融合型」について議論できるようになった。

2つの基本形を組み合わせた融合型のパターンは「俯瞰型+解説型」「俯瞰型+経験型」「俯瞰型+体験型」「解説型+経験型」「解説型+体験型」の5種類である。また3つの基本形を組み合わせることもでき、「俯瞰型+解説型+経験型」「俯瞰型+解説型+体験型」の2種類がある。まとめると、融合型には合計7種類の形式がある。

ただし「経験型」と「体験型」の融合については実質的に不可能であろう。画面をそれぞれ分割するなどの工夫によって一作品の中に両タイプの表現を共存させることは可能ではある。しかし体験型と経験型が同時に並べられた場合、読者は経験型の方から経験を得る。体験型と呼べるのは読者が絵本から体験しか得ない場合のため、「経験型+体験型」は体験型の定義を満たしているとは言えない。同様の理由から、4つ全ての基本形を同時に組み合わせることもできない。

まずは、7種類の融合型がそれぞれどのような構造であるかを解説する。

「俯瞰型+解説型」は、俯瞰型の表現に注釈として解説を付け加えた形式をとる。解説型が拠りどころとする物語の役割は俯瞰型の構造が担っている。さまざまな対象に対して均等に目を配りながらその詳細を確認する、いわば時間的・空間的移動を伴いながら地図を眺めるような表現となる。

「俯瞰型+経験型」は、さまざまな人物の人生経験の物語を同時に並べて再生するような形式をとる。俯瞰型のように群衆を均等に見渡す表現に加えて、特定の人物の経験をよりクローズアップして描く表現も含んでいる。いわゆる群像劇である。

「俯瞰型+体験型」は、鉄道旅行という体験の主体としての群衆を俯瞰する構造である。視覚的には俯瞰型の特徴を持つが、登場人物の人生的な独自性を読み取らせるような描写は省略される。つまり、体験型における便宜上の主人公が群衆として複数存在し、それを俯瞰する形式である。

「解説型+経験型」は、解説型の物語に経験的要素を付け足したものである。純粋な解説型における主人公は注目すべき所に目を向けさせるナビゲーターとしての存在に過ぎないが、この形式の絵本における主人公はナビゲーターであることに加えてその人物独自の経験もすることになる。

「解説型+体験型」は、体験型の構造を取りつつも知識の提示によって解像度を上げた形式である。解説型が拠りどころとする物語は、ここでは体験型の構造がその役割を担っている。つまりナビゲーター役となる特定の登場人物がいない解説型とも言える。

「俯瞰型+解説型+経験型」は、「俯瞰型+経験型」に知識の解説を付け加えたものと考えることができる。人や物といったさまざまな対象に均等に目を配りながらそれに関する知識を解説し、さらに登場人物の人生経験を描く形式である。

「俯瞰型+解説型+体験型」は、「俯瞰型+体験型」に知識の解説を付け加えたものと考えることができる。鉄道旅行という行為を体験する主体の集合体として内面的描写を省いた群衆が描かれ、そこに鉄道に関する知識解説が加えられる形式である。

続いては、先述した融合型の7形式を参考にしつつ、融合型にあたる実際の鉄道旅行絵本について分析を試みる。

キム・ヒョウン作・万木森玲訳『わたしは地下鉄です』(2023、岩崎書店)

本作は「俯瞰型+経験型」の作品である。

本作の主人公は地下鉄の車両で、前半では乗客の人生物語が一人ずつ一人称視点で語られ、地下鉄がその物語に想いを馳せるという展開が繰り返される。登場人物の一人は「自分は、いったい なんなんでしょうか。」(p.39)とアイデンティティについて自問しており、この発言は本作が経験型の構造を含むことを明示している。

中盤までは乗客数人の物語が順番に交代で進行していくのだが、後半では主人公・地下鉄による「俯瞰」の視点に切り替わる。ドアが開いて列車に乗り込もうとする人々や、駅のホームを行き交う群衆が、全ての人物が同じ縮尺になるようにかつどの人物にもピントを合わせて描かれるのだ。中盤までに「経験型」の物語が何度も繰り返されたことを踏まえると、読者は群衆を構成する全ての人物に、それぞれ異なる物語の存在を自然と感じ取るように誘導される。地下鉄を主人公とすることで「俯瞰型」単体でははっきりとしない俯瞰の主体も明確に定まっており、しかも地下鉄自身の内面的変化は描かれないため、永遠性を持った存在として鉄道が描かれる「俯瞰型」の規定をクリアしている。これらの工夫によって、全ての対象の存在に等しく目を向けるという俯瞰型の効果がよりドラマチックで強固なものになっている。

終盤の「目には見えない ひとりひとりの物語をのせて」(p.53)という語りが象徴するように、本作が描き出しているのは、列車に乗る乗客全員にそれぞれ唯一無二の人生があるということなのだ。

コマヤスカン『新幹線のたび 〜はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断〜』(2011、講談社)

本作は「俯瞰型+解説型+経験型」の作品である。

作品の主軸となるのは、主人公の「はるか」と父親が新幹線を乗り継いで、新青森駅から鹿児島中央駅まで日本縦断移動をする物語。この物語が「経験」の物語であるのは、主人公が車内で迷子になった子どもをなだめるというあまり多くは起こらない特殊な行為をしたり(p.23)、鹿児島では桜が咲いているのを見て「びっくりだね!」と独自の感想を述べたりしている点(p.33)から判断される。

移動中の様子は画面を上下に分割して、上半分が現在地を中心に日本列島を立体的かつ広範囲に細部まで見渡し、下半分では車内の乗客の様子を真横から断面図状に描くという二重構造で表現される。これは「乗客」と「日本列島」という二つの対象を「俯瞰」していることから、それぞれ異なった視点での描き方が必要になるためである。

さらに物語全体に「解説」の機能が与えられており、上半分の日本列島には都市・山・地形・駅・名所などの名前などが補足され、下半分の車内にいる主人公たちは「いっしゅんだけ 琵琶湖が見えるんだって」(p.18)のように読者に対象への注意を向けさせるナビゲーターの役割も担っている。

以上をまとめると、本作は日本縦断旅行を舞台となる日本列島と主人公の経験という2つの要素に分け、その両方を俯瞰で描き、さらに知識の解説によって解像度を上げる、という構造になっている。このように「俯瞰型+解説型+経験型」の形式は、多くの知識によって鉄道旅行を多面的かつ微細に捉える重厚な絵本表現を可能にするのだ。

バイロン・バートン作・こじままもる訳『でんしゃ』(1992、金の星社)

本作は「俯瞰型+解説型+体験型」の作品である。

本作では走る「でんしゃ」を上空の視点から追いかけながら、鉄道に関する基本的な諸知識が極めて単純に解説される。作品全体の基盤となっているのは、一本の「でんしゃ」を中心にして鉄道という概念全体を「俯瞰」する構造である。作中の「でんしゃ」は物語を通して古くなったり終点に着いたりといった変化をしない永遠性のある存在であり、また俯瞰することで場面ごとに現れるさまざまな概念を均等に捉えることができるようになる。その上で「体験」の表現が適用され、鉄道旅行が主体に関係なく再現性のある物質的な現象として描かれるだけでなく、登場する人々も経験の主体ではなく鉄道という概念を体験する主体の集合として扱われる。

そのような下地を設けた上で、ようやく鉄道に関する基本的な概念を「解説」することができるようになる。列車とは何か、踏切とは何か、駅とは何か、というもはや現代社会の常識と呼んで差し支えない基礎知識を子どもに教えるなら、一つ一つ画像と文字を対応させた図鑑のような形式でもいいかもしれない。しかし「俯瞰型+解説型+体験型」のように一連の筋が通った絵本で概念を「体験」すれば、個々の概念は一つの大きな「鉄道」という概念として、子どもの脳内でより強固に結びつくだろう。

以上、3つの融合型の鉄道旅行絵本を参照した。考察結果からは、4種類の基本形を複数組み合わせて用いることにより、単体形式での表現に加えて鉄道旅行をよりさまざまな方法で表現することが可能になっていることが読み取れる。

また組み合わせのパターンによっては、『わたしは地下鉄です』『新幹線のたび 〜はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断〜』のように鉄道旅行のドラマ性や情報量を増加させる効果もあれば、逆に『でんしゃ』のようにごく簡単な概念を単純に、しかし生き生きと体験できるように描き出せる効果もある。複数の形式を組み合わせたとしても絵本の内容が必ずしも複雑になるとは限らないのは注目すべきポイントだ。

(6)改めて、鉄道旅行絵本とは何か

ここまで鉄道旅行絵本について見てきて、実にさまざまな表現の形式とその効果があることがわかった。またそれぞれの形式においても一つに限定されない表現のアプローチがあり、鉄道旅行絵本というジャンル全体がいかに幅広く奥深いものであるかを理解することができた。

どの形式からも共通して読み取れるのは、鉄道旅行という題材を通して、存在と生の肯定・好奇心の育成・自己や他者を捉え直すことによる精神的な成長や変化の促進など、子どもにとって人格面での教育的効果が期待されるということだ。永田(2013)は子どもと絵本との間に発生する機能は「教育性」に集約されると指摘しており(p.148)、鉄道旅行絵本もその例外ではないということが示されたと言える。すなわち鉄道旅行絵本を読むことによって、読者は生きる上での個人の基盤となるような人格的特性を豊かにする効果が期待できるのではないだろうか。

とはいえ、実際には全ての絵本が教育目的で制作されるわけではない。作家自身が自己表現の場として選ぶ場合や、出版社の企画として絵本が制作されることも多い。むしろ教科書のような実用性から外れた位置にあるメディアであることが絵本の一つの存在意義でもある。

融合型の例に挙げた『新幹線のたび 〜はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断〜』についてのインタビュー記事において作者のコマヤスカンは、制作のきっかけは編集者からの提案であり、自身は鉄道には興味がなく絵地図の表現にモチベーションがあったと語っている(加治佐、2021)。また同記事において、作者や編集者が子どもに教育を施すような意図があったとは名言されていない。それよりも、コマヤスカンが鳥瞰図絵師・吉田初三郎への憧れから本作を制作したことが強調して語られている。

その観点では、鉄道旅行絵本が教育を「意図」した表現であるとは必ずしも言えないかもしれない。もちろん人生において有用な価値観や知識を子どもに与えようとしている絵本も見られるが、それが全てではないということには留意しなければならない。人格面での子供への効果が見られるというのは、あくまで結果から推察した時の捉え方だ。見方と活用方法によっては、絵本に含まれる教育的な要素をさらに引き出すことが可能となるだろう。

5 まとめ

鉄道旅行絵本とは、鉄道に乗って旅行する行為を題材とした絵本のことである。その中には表現の対象によって使い分けられる4種類の基本形「俯瞰型」「解説型」「経験型」「体験型」とそれらを複数組み合わせる「融合型」があり、鉄道旅行における物語や知識を多様な表現で絵本に取り込むことを可能にしている。

鉄道旅行絵本は必ずしも教育目的で制作されるものではないが、いずれのタイプにも絵本を読むことによって子どもが生への肯定感情・物事への気づきと興味の伸長・物語に没入して精神的な成長を得るなどの人格面を豊かにする効果が期待でき、活用方法によってそれらをさらに引き出すことができると考えられる。

鉄道絵本には「知識の絵本」と「物語の絵本」という2つの側面があることを2章で述べたが、本研究の結果からはそのどちらも表現意図の結果としての形式の違いである可能性が示されたと言える。鉄道旅行絵本においては子どもにどのような絵本を届けるかという思想の違いによって形式の違いが発生していたように、鉄道絵本においても同じ現象が起こっているのではないだろうか。これまでは完成した絵本を類型化する分析方法が主流だったようだが、今後は本研究のように作品が主題とする領域に着目した分析を行うことで、さらに精度の高い鉄道絵本の分類が可能になると考えられる。

本研究では鉄道旅行絵本について考察したが、その中で一つ実際の「鉄道旅行」との決定的な違いが明らかになった。それは、「経験型」と「体験型」が一つの絵本の中に共存できないことだ。

経験は体験さえも成長の糧に飲み込むため、純粋な体験はそれのみを対象にすることでしか描くことができない。しかし、実際の鉄道旅行ならば経験と体験を同時に得ることが可能である。なぜなら旅行者は道中において、まず自分を主語として語れる範囲を超えた世界を「体験」し、そこに自分自身の人生における意味を付け足して「経験」とするからだ。そうなれば、実際の鉄道旅行には4つの基本形全ての性質と効果が秘められていると言える。

また絵本では既に制作者によって情報の受容の仕方が決められているが、実際の鉄道旅行ではそうではない。絵本では省略されている、またはそもそも描かれていない無数の刺激を全身の感覚で受け取り、その中から好きなように選び取ることができる。鉄道旅行を実りのあるものとするためには旅行者自身による工夫が不可欠だが、それを差し引いても鉄道旅行絵本と鉄道絵本には大きな差がある。もちろん鉄道旅行絵本にも自分では気づけない着眼点に気づくことができる・豊かな表現に触れることができるなどの利点がある。

ただ一つ断言できるのは、鉄道旅行絵本と鉄道旅行は同じではない、むしろ別物と考えるべきということだ。どちらかがどちらかを代替することはない。可能な限り双方を組み合わせてそれぞれの利点を引き出すことで、子どもを含めた全ての旅行者はより充実した効果を得ることができるだろう。

また本研究は、通常ひとまとめにされているジャンルの中にも多様な機能と効果を持った作品があることを明らかにした。絵本には多種多様な作品が存在するにも関わらず、「○○絵本」という括り方は人々をそのジャンル内の多様性に気づきにくくしているのかもしれない。子どもに絵本を与える際には、ジャンルや内容だけでなく表現形式やその意図に着目することで、子どもの興味や特性により適した絵本を与えるための指針とすることができるだろう。

しかし最終的に絵本を選ぶのは子ども自身である。大人はそれを見守る姿勢でいて、気に入りそうな絵本があれば提案してみる程度でも子どもは自ら絵本を選び、良い絵本に巡り合うはずだ。

今後の課題としては、やはり「鉄道絵本」全体の解明が挙げられる。今回扱ったのは「現実的な内容の鉄道旅行絵本」であり、これは鉄道絵本の中のわずかなジャンルに過ぎない。

たとえば鉄道の仕組みについて解説する絵本で『ちかてつリニアくん』(中村・高橋、1990)という作品があるが、この作品では主人公となるデビュー前の地下鉄車両に顔が付き擬人化されている。他にも顔が付いた鉄道車両が登場する絵本は数多く存在するが、本研究では触れることができなかった。このように想像と現実が混合した世界観で描かれる作品群は鉄道絵本の中でも大きな割合を占めている。

奥深く幅広く、そして魅力ある鉄道絵本の世界が今後さらに拓かれていくことを期待する。

謝辞

本稿執筆にあたり、筑波大学芸術系の山本美希准教授にご助言とご指導をいただきました。心より感謝申し上げます。

注

(1) ほかに知識・観察絵本で扱われる題材としては、動物や植物、物質といった自然環境に関わるものなどがある。

(2) 間瀬なおかた『せんそうを はしりぬけた『かば』でんしゃ』(2018、ひさかたチャイルド)など。

(3) 絵本における動物の擬人化についてはさまざまな議論がなされている。矢野(2002)は動物のみが登場し、それが単に人間を置き換えただけの絵本は「人間中心主義のモノローグ的な完結性をもった物語にすぎない」と批判している(p.128)。

(4) 経験について矢野・佐々木(2023)は、「発達のような有用性の次元における能力の高次化というより、生命との交感による宗教的ともいえる深い溶解の体験=『回心』『新生』の体験という方がふさわしい」と述べている(p.251)。

(5) 佐々木(2007)は、旅行者が決められた行程に追随しただ解放感に任せて行動するのみという現象が観光旅行の形骸化を招いていると述べ、教訓にすべきだとしている。(p.219)

参考文献

石井光恵. (2011). 「05-02. 自然・社会科学系の絵本 −知識の伝達を内容とした絵本」. 中川素子ほか(編).「絵本の事典」. 朝倉書店.

今井邦枝ほか. (2010). 「幼児向けの科学絵本の分析 −子どもの『気づき』の観点から−」.『川村学園女子大学研究紀要』, 21 (2), 19-34.

小山内秀和. (2017). 「物語世界への没入体験 −読解過程における位置づけとその機能」. 京都大学学術出版会.

加治佐志津. (2021). “コマヤスカンさんの絵本「新幹線のたび」 新幹線×絵地図で、青森から鹿児島まで”. 好書好日ウェブサイト. https://book.asahi.com/article/14250711 . 参照2025-01-08

佐々木土師二. (2007). 「観光旅行の心理学」. 北大路書房.

佐々木美砂. (2012). 「安野光雅『旅の絵本』を読むということ : 絵本というメディアにおける生の感情としてのユーモア」.『臨床教育人間学』, 11, 41-50.

関田克孝. (2004). 「乗物絵本時代 昭和の子供達が見た汽車・電車」. JTBパブリッシング.

瀬田貞二. (1985). 「絵本論 −瀬田貞二 子どもの本評論集−」. 福音館書店.

高橋雅人. (2015). 「哲学から −旅と旅行は何が違うか?」. 桐生裕子(編).「旅する」. 世界思想社.

永田桂子. (2013). 「絵本という文化財に内在する機能 −歴史・母子関係・現代社会からの総合的考察を通して−」. 風間書房.

弘田陽介. (2011). 「子どもはなぜ電車が好きなのか 鉄道好きの教育〈鉄〉学」. 冬弓舎.

森下昌美. (2013). 「“旅育”の現状と定義を考える」.『日本国際観光学会論文集』, 20 (0), 49-54.

矢野智司. (2002). 「動物絵本をめぐる冒険 動物-人間学のレッスン」. 勁草書房.

矢野智司・佐々木美砂. (2023). 「絵本のなかの動物はなぜ一列に歩いているのか」. 勁草書房.

山崎英二. (2013). 「月刊絵本『ちいさなかがくのとも』の分析」.『越谷保育専門学校研究紀要 / ワタナベ学園越谷保育専門学校 編 』, (3), 50-59.

絵本

安野光雅. (1977). 「旅の絵本」. 福音館書店.

岡本雄司. (2017). 「れっしゃが とおります」. 福音館書店.

鎌田歩. (2011). 「新幹線しゅっぱつ!」. 福音館書店.

キム・ヒョウン 作・万木森玲 訳. (2023). 「わたしは地下鉄です」. 岩崎書店.

コマヤスカン. (2011). 「新幹線のたび 〜はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断〜」. 講談社.

三宮麻由子 文・みねおみつ 絵. (2004). 「でんしゃは うたう」. 福音館書店.

中村美佐子 文・高橋透 絵. (1990). 「ちかてつリニアくん」. ひかりのくに.

にしはらみのり. (2007). 「いもむしれっしゃ」. PHP研究所.

西村繁男. (1980). 「やこうれっしゃ」. 福音館書店.

バイロン・バートン 作・こじままもる 訳. (1992). 「でんしゃ」. 金の星社.

山本忠敬. (1982). 「しゅっぱつ しんこう!」. 福音館書店.

横溝英一. (2008). 「ゆきぐにれっしゃ だいさくせん」. 小峰書店.

横溝英一. (2008). 「やまをこえる てつどう」. 福音館書店.

渡辺茂男 文・大友康夫 絵. (1988). 「ぼくブルートレインにのったんだ」. あかね書房.

【お知らせ】筑波大学芸術専門学群 卒業制作展に出展します

【後期】2月18日(火)〜2月24日(月)の期間中、オリジナル絵本『中国の旅』を展示しています。

上海から、蘇州、揚州、鄭州、重慶、広州へ。

4つの地方を列車で巡りながら、人々の暮らしと濃密な文化に触れる絵本です。

論文の内容に照らし合わせながら読んでみると、さらに一段深い視点で楽しむこともできます。

絵本『中国の旅』日本語版・中国語版・原画・解説を展示しています。

展示会場は茨城県つくば美術館(つくばエクスプレス つくば駅から徒歩3分)。入場無料です。

通販(BOOTH)にて作品の販売も行っています!

こちらも併せてチェックしてみてください。

↓筑波大学卒業制作展 公式ウェブサイト