虚構VS現実の最終到達点。カミロボ

今年2024年はゴジラ70周年イヤー。

『ゴジラ-1.0』に始まり、今春には『ゴジラ×コング新たなる帝国』が公開され、両作品とも世界的大ヒットを記録しています。

ニワカ映画オタクを自称する私は半ば義務的に両作品とも視聴。超面白くて大満足でした。さてその流れで8年前に公開された『シン・ゴジラ』も数年ぶりに視聴しようと思ったんです。

シン・ゴジラ。キャッチコピーは『現実VS虚構』。このキャッチを読んだ瞬間『失われた時を求めて』で主人公がマドレーヌをひとくち食べた瞬間、過去の記憶が色鮮やかに蘇ったように、私の頭の中である言葉が不意に浮かび上がったのです。その言葉こそ

カミロボ…kamirobo…!!!!

私はシンゴジラの視聴を一旦止め、カミロボ…そう、カミロボと言うコンテンツを数年ぶりに試聴しました。「虚構VS現実」と言うテーゼに対するあるひとつの答えが明確に提示されていたのです。

カミロボってなに?

カミロボとは、フィギュア造形師である安居智博氏が小学生の頃から続けている『1人遊び』です。

1人遊び…皆様も経験あるのではないでしょうか?

人形を両手に持ち、ガシンガシンぶつかり合わせて戦わせるアレです。

映画トイストーリーのアンディが冒頭おもちゃ達を手に1人でやってたアレです。

安居さんはアレを1982年から2012年までのおよそ30年間続けていたのです。

彼は幼少期より手先が器用で、紙と針金を使って小さなロボットを作って遊んでいました。それが紙のロボット、略してカミロボです。

そして、安居さんが子供時代を過ごした80年代はプロレスブーム真っ只中。カミロボを使ってプロレスゴッコをし始めたのは自明の理でした。

安居さんは大人になってもカミロボプロレスを続け、ある時期カミロボプロレスをショートフィルムにして発表。その出来の良さと独自の世界観は瞬く間に話題となり、すぐさま某メディアで動画連載がスタート。その後カミロボムーブメントは広がり続け、日本各地でカミロボの展示会が行われたり、舞台化されたり、果てはアメリカやイギリスと言った海外でも展示会が行われました。

カミロボとは、1人の男性の空想遊びが世界に対して大きな影響を及ぼした一大ムーブメントだったのです。

虚構vs現実とは?

さて、続いて虚構vs現実にも触れましょう。

虚構と言う言葉を調べると、『実際にはない、作り上げたこと。作り事を仕組むこと。フィクション。』を指す言葉であることがわかります。

しかしながら、現実の対義語が虚構と言うわけでは決してないと思います。

フィクションは常に現実の世相を反映しており、また時として現実は時としてフィクションに大きく影響を受ける時があります。

例えば、マーベルシネマティックユニバースの最高傑作と名高い『キャプテンアメリカ ウィンターソルジャー』は当時社会的な問題になっていた『スノーデン事件』(※元CIA諜報員であるスノーデンがロシアに亡命。彼がアメリカが行っていた暗殺等の作戦を暴露した事件)の影響をモロに受けています。

現実世界で言うと、古い話ですが、よど号ハイジャック事件(※共産主義赤軍が起こしたハイジャック事件)の際の首謀者が放った『我々はあしたのジョーである』と言う言葉は有名です。

シンゴジラにしても、2011年の東日本大震災の影響を受けていると感じます。ゴジラと言う災害に対して人々が立ち向かう姿が多くの共感を生みました。

日本人全員に共通するトラウマである東日本大震災と映画という虚構で持って立ち向かうと言う構図はまさに虚構vs現実と言えるでしょう。

この虚実の対比は決してフィクションの専売特許ではありません。

虚構と現実が大いに入り混じり、我々を魅了し続けているエンターテイメントがあります。

それがプロレスです。

カミロボとプロレス。

虚実皮膜(きょじつひにく)

という言葉があります。意味は現実と虚構の境目にこそ芸術の真髄があると言う言葉です。

さて、プロレスほどこの言葉が似合う競技もないでしょう。

プロレスを語る時、皆が口を揃えて言うのが

「やらせなんでしょ?」

です。

プロレスと言う格闘技は大昔から『どこからどこまでが真剣勝負でどこからが打ち合わせなのか』と言う議論が絶えませんでした。

プロレスの試合では時として、誰がどう見ても打ち合わせしていないと出来ないようなショー的な動きを選手がする時があります。

例えば、新日本プロレスでのオスプレイvsリコシェの試合なんかはその極地です。

そう思えば、どう考えても真剣勝負としか見えないような試合が行われる時もあります。かつて新日本プロレスで行われた前田日明VSドン中矢ニールセンなんてどっちか死んでてもおかしくないぐらいの死闘でありました。

プロレスファンからすれば、どこからがヤラセ(エンタメ)で、どこからがガチなのか想像するのもプロレスの醍醐味なのです。

このようにプロレスとは真剣勝負と言う現実とエンタメと言う虚構が入り乱れた競技なのです。

そしてそんなプロレスを行っているのがカミロボ達なのですが、そのカミロボも虚と実が大いに入り乱れた存在であります。

カミロボは知らない人からすればただの手作りおもちゃです。紙の可愛らしい人形な訳なのです。しかしながらその一体一体には10年を超えるストーリーが安居さんの中で構築されており、作り手の安居さんはカミロボには魂があるとおっしゃられています。

現実的に見ればただのオモチャ。しかし、安居さんが空想で作った虚構の世界では一人一人が今を生きるプロレスラーと言うわけなのです。

彼らを1人のレスラーとして見た時、ある疑問が浮かび上がります。

彼らがしているプロレスは果たして、真剣勝負(現実)なのか?それともヤラセ(虚構)なのか?

カミロボプロレス界の歴史を紐解きながら、その疑問に迫っていきましょう。

カミロボの歴史

・1982年〜83年のカミロボプロレス

小学5年生だった安居さんは天性の器用さで2体の紙のロボットを作り1人で人形でプロレスごっこを始める。そして、彼の脳内で彼らを主人公とした物語が始まったのである。

その最初に作られた2体の名前はマドロネックキングとマドロネックファイター。マドロネックとは安居少年が作り出した造語である。屋号に近いもので、マドロネックキングの弟子や仲間達はマドロネックの名を名乗り、彼らはマドロネック一門と呼ばれることになる。

そして、マドロネック一門の対抗馬として現れたのが魔神軍団。ヒールレスラー魔神とマドロネック軍が死闘を繰り広げることとなる。

魔神以外にも、マドロネックキングの偽物サタンキングが現れたり、悪のカリスマであるザ・キングの登場と抗争は激化していく。

80年代の現実のプロレス

プロレス黄金時代であり、新日本の藤波辰爾、長州力。全日本のジャンボ鶴田、天龍源一郎の4人が大人気に。また猪木の人気も止まる事を知らず、ハンセンとの名勝負やハルクホーガンとの死闘は今尚語り継がれている。

プロレス人気の絶頂期であり、安居さんが大いに影響を受けたのもよく分かる。

マドロネックキングは猪木のオマージュであるし、魔神やサタンキング達は当時大人気だったブッチャーやタイガージェットシンのオマージュだろう。

・1984〜89年のカミロボプロレス

カミロボプロレス突然の停止。長い中断期間となる。

・1984〜89年の現実世界

安居さんが中学校に進学。年頃になり、カミロボで遊ぶのが恥ずかしくなった為の中断であった。

・1990〜95年のカミロボプロレス

カミロボプロレス復活。マドロネックキングの弟子、マドロネックサンが電撃デビュー。硬派なキャラクターと妥協を許さない打撃技で瞬く間にスターの座に上り詰める。

マドロネックサンを始めとした新世代軍団とマドロネックキング達の第一世代レスラー達による世代闘争が激化。

三流レスラーに甘んじていたサタンキングがデスマッチ系のインディーズ団体を設立。以降、インディーズ団体が乱立し、メジャー団体である『マドロネック軍』を軸に『数多のインディーズ団体』が群雄割拠する状態となる。

・1990〜95年の現実世界

美大に進学した安居さん。学友にかつての『カミロボプロレス遊び』の話をしたらオオウケ。もう一回やった方がいいよ!と言う言葉を受けてカミロボプロレス再開。

(この話エビデンスを探したけど見つかりませんでした。昔、どこかの記事でこの話を読んだ記憶があります。細かいところ間違ってる可能性ありますので注意下さい)

90年代のプロレスはと言うと、長州力達の世代に代わり、武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也の闘魂三銃士。三沢光晴率いる全日四天王が大人気。

マドロネックサン達は恐らくそう言った新世代選手達を意識して作られたのだろう。

特にマドロネックサンの設定は複雑である。

マドロネックサンは猪木の愛弟子でありながら袂を分ち、台本のあるショー的なプロレスから脱して、真剣勝負のプロレスを見せようと新団体UWFを作り、総合格闘技の黎明期を支えた前田日明がモデルだと推測出来る。

80年代後半の新日本プロレスは猪木率いるナウリーダー軍と長州力と前田日明のニューリーダー軍の世代間闘争が主な対立だったことから見ても前田日明=マドロネックサンの線は固い。

またこの頃、大仁田厚が新団体FMWを設立。電流爆破デスマッチなどで一躍時の人となる。そして、それを皮切りに日本中でインディーズ団体が乱立する事態となる。 この頃のサタンキングは大仁田厚のオマージュであることもまた疑いようがなさそうである。

このように現実の出来事をふんだんに取り入れて、カミロボプロレス界は動いていったのであった。

・1996年『バードマンVSマドロネックキング』

群雄割拠のインディーズ団体の中でも一際異彩を放ったのが、マドロネックファイターの弟子である『バードマン』が設立した空中殺法を得意とするプロレス団体であった。

華やかなファイトスタイルのバードマンは一躍人気者になり人気に後押しされる形で、プロレス界最強の男マドロネックサンとの対決が決まる。

バードマンとマドロネックサンの世紀の一戦はマドロネックサンがバードマンの攻防に一切付き合わず、ひたすら蹴りを喰らわし続ける展開に。

バードマンはマドロネックサンに完敗。バードマンの団体も人気凋落。団体はマドロネックサンに吸収されることに。

・新日本プロレスVSUWFインター全面対抗戦

このバードマンVSマドロネックサンの一戦はカミロボプロレス界におけるひとつの分水嶺だったと思います。

これは単純なバードマンとマドロネックサンの戦いではなく、イデオロギーの戦いでもあったのです。

バードマンはあくまでもエンターテイメントとしてのプロレスを突き詰めていた人物であり、プロレスにおけるエンタメ(虚構)の代表なのです。

一方、マドロネックサンはプロレスを最強の格闘技と位置付け、相手を病院送りにもする武闘派。まさにガチンコの男であり、真剣勝負(現実)の代表です。

この試合でマドロネックサンはバードマンを完封。一切エンタメに付き合わず、真剣勝負の土俵で勝利したのです。

この勝負により、マドロネック一門の地位は磐石になり、エンタメ系インディーズ団体は下火になっていきました。

これは現実世界で起きた1995年開催の『新日本プロレスVSUWFインター全面対抗戦』の影響を受けている事でしょう。

右側が武藤敬司である。

前述した通り、現実のプロレス界にもプロレスからエンタメ要素を抜いて真剣勝負にしようと言う流れがありました。それが前田日明が設立したUWFです。

UWFは後に幾つかの団体に分裂。

分裂後の最大手の団体だったのがUWFインターです。

UWFインターは高田延彦をトップに起き、異種格闘技戦を繰り返しプロレスこそが最強と宣言しました。UWFインターの選手達は飛んだり跳ねたりと言う派手なエンタメ技は使わず、地味な関節技や打撃技を軸に試合をします。この辺りもマドロネックサンのファイトスタイルと酷似しています。

そして、UWFインターは他のプロレス団体を痛烈に批判。特に団体最大手である新日本プロレスに喧嘩を売り続けました。

90年台の中頃には既にプロレス=エンタメショーと言うことは公然の秘密であり、そのタブーをUWFインターは揶揄し続けたのです。

両団体の緊張感が高まる中、当時の新日本プロレスの実質的トップだった長州力と高田延彦のトップ会談が実現。会談の結果、急転直下で両団体の全面対抗戦が決定しました。

これは新日本プロレス(エンタメ)とUWFインター(現実)と言う、虚構VS現実の対決だったのです。

大将戦は高田延彦VS武藤敬司。

武藤はエンタメプロレスの申し子。高田延彦とは全てが真逆の男です。

試合は最終的に、武藤敬司が高田延彦にプロレスの最も基礎的な技、『足四の字』で勝利。

虚構が現実を飲み込んだ瞬間でもありました。

(この試合もまた台本があったことは周知の事実です。それを考慮して考えだすとUWFインターをハッキリと現実と断言するのは非常に微妙な問題になってきますが、今回は現実と言い切って話を進めます)

高田延彦の敗北により、UWFインターは消滅。

しかし、その後高田延彦は総合格闘技の世界へと足を踏み入れ、総合格闘技の草分け的な存在となり、レジェンドファイターとして今尚格闘技界に大きな影響を与え続けています。

現実とカミロボプロレスは真逆の展開です。

マドロネックサンはバードマン勝利にしたことで、後に彼の心に大きな影を落とすこととなるのですが、その話はもう少し先に取っておいて、カミロボの歴史に話を戻しましょう。

・1997〜2002年のカミロボプロレス

インディーズ団体はなくなっていき、マドロネックキングの団体とマドロネックサンの団体の2大メジャー団体時代到来。

総合格闘家ダークファイヤーがメジャー団体のトップ選手を軒並み倒していくも、カミロボプロレスの全団体が合同で開催した大会において、失神するほどの大敗北を喫し、総合格闘技の波は鎮静。

99年にはマドロネックファイターが肘の怪我を理由に引退。

不況の波がカミロボ界にも押し寄せ、多くのレスラー達がリストラされる。

マドロネックキングとマドロネックサンの団体は付かず離れずの状態だったが、この頃完全に決別。

マドロネックキングの団体は『元祖マドロネック軍』を名乗り、マドロネックサンの団体は『新マドロネック軍』と名乗るようになる。

リストラされたレスラーやインディーズレスラーが集まり、超巨大エンターテイメント団体『マックスリーグ』が設立される。

オーナーには往年の悪役レスラー魔神(後に魔王に改名)が就任。

非マドロネック系の主な選手である

バードマン

ザ・オーレ

グレート赤まむし

などが参戦

団体は一躍カミロボプロレス界最大手に躍り出る。

・1997〜2002年の現実世界

総合格闘技の波が押し寄せて一気にプロレス人気は下火になります。

総合格闘技と言う、本当の真剣勝負を見せる競技が出来たことにより、プロレスの虚構の部分がとりただされるようになりました。

多くのレスラーが総合格闘技に参戦するも、良い結果を残せた選手は僅か。プロレスと言う虚構が今度は総合格闘技と言う圧倒的な現実に飲み込まれていった時代でもありました。

カミロボプロレスは総合格闘技の波をプロレス界一丸となり退けましたが、それは安居さんの『プロレスが総合格闘技に勝ってほしい』と言う願望が形になったものだったのではないかと推察します。

また、マックスリーグの発足は当時大人気だった『ハッスル』を思い出させます。

ハッスルは既存の大手団体とは異なり、プロレスではなく『ファイティングオペラ』と銘打ち、演劇的な要素をふんだんに取り入れたエンタメ極振りの団体でした。

最強を謳いながらも総合格闘家には勝てない『新日本プロレス』を含めた既存団体よりも『お芝居』と割り切ったハッスルは人気を博しました。

また、これは当時の安居さんの苛立ちもあったのではないか?と推測します。

当時の新日本プロレスは格闘技路線を追うあまり、本来のプロレスとしての面白さを見失い、迷走状態でした。そんな新日本に対して

『プロレスの面白さは虚実入り混じった虚実皮膜でしょ!!!』

との気持ちも少なからずあったのではないでしょうか。そんな理想が具現化したのがマックスリーグな気がします。

・2003〜2009年のカミロボプロレス

人間界でマックスリーグの試合放映がスタート。

我々が住む人間界でマックスリーグの試合が見れるようになる。(全80話でYouTubeでも視聴可能)

悪の魔王軍団とマックスリーグ一番人気選手であるバードマン率いる正規軍の抗争が激化していく。

2006年には演劇とプロレスとカミロボファイトが融合したショーが開催される。

長年のパートナーである魔王とブルーキラーがシングルマッチを行うに至る過程を有名演劇集団であるヨーロッパ企画が舞台化。人気レジェンドレスラーである新崎人生率いる『みちのくプロレス』のレスラーがカミロボファイターを演じ、最後には安居さん自身が観客の前でカミロボファイトの試合を見せると言う実験的なショーが開催された。

2007年にはマックスリーグが業界初のアメリカ大会を開催。4大シングルマッチが行われた。

2009年にはマックスリーグ全選手によるトーナメント大会が開催され、魔王の息子である魔神ジュニアが優勝。新ヘビー級チャンピオンになる。

トーナメントを最後にマックスリーグの放映は終了。

・2003〜2009年の現実世界

この頃、新日本プロレスは100年に1人の逸材棚橋弘至の活躍や、神の子中邑真輔が台頭して90年代から続く人気不振は回復しつつありました。

その理由はやはり、棚橋弘至のキャラクターによるところが大きいでしょう。

棚橋はホストのような長髪にボディビルダーのような肉体美、なにより明るいキャラクターで大人気になりました。既存のプロレスラー像であるゴツくて怖くて太っているイメージを一新し、多くの新規ファンを獲得。

棚橋の人気は凄まじく、プロレス界の新しいアイコンと言えるぐらいの選手でした。

さて、カミロボにもアイコニックな選手が登場しました。それがバードマンです。

カミロボが世間に公開されたことにより、これまで現実→虚構(カミロボ)だった構図が相互関係になりました。互いに影響を及ぼす関係となったのです。

カミロボは瞬く間に人気になり、安居さんも多くのテレビ番組に出演。更にカミロボの展示会や演劇まで行われるようになりました。

そういったイベントの際、アイコンとしてポスターのセンターを陣取るのはいつもバードマンでした。

実際、私もカミロボと言われて最初に思い出すのはバードマンの顔です。

バードマンはその華やかな空中殺法がエンターテイメント団体であるマックスリーグに合い再ブレイク。瞬く間に団体内で一番人気の選手にまで成長し、カミロボ人気投票でも圧倒的一位でありました。

カミロボ団体の中でマックスリーグのみ人間界での試合放映に踏み切り、その結果、世間的な認知度や人気は他の団体と比べて別格になりました。

そんな業界最大団体の顔になったバードマンはまさにカミロボプロレス界のアイコンとなったのです。

さて、マックスリーグ躍進中にマドロネック系のレスラー達はどうしていたのでしょう?

彼らは試合こそしていた(安居さんのブログ『マドロネック』で元祖マドロネック軍の試合結果が確認できる)放映されないので我々人間がその詳細を知ることは不可能でした。

マドロネック系レスラーは人間界への放映に対して慎重でした。彼らは試合を公開することにより『聖なる一回性』が失われる事を恐れたのです。

聖なる一回性の喪失

これは安居さん自身が書かれていた事なのですが、聖なる一回性とは祭りやライブなどが持つ魅力を言葉にしたものです。

つまり、『その場限りの繰り返すことができない』ものが持つ力です。

カミロボプロレスは安居さんの1人遊びからスタートしました。誰かに見せるわけでもないので、試合の勝ち負けを事前に考えることはせず、ただ手が赴くままにカミロボを操り試合を作り上げていく。そこに再現性はなく、それは台本のない純粋な試合。つまり真剣勝負だったのです。

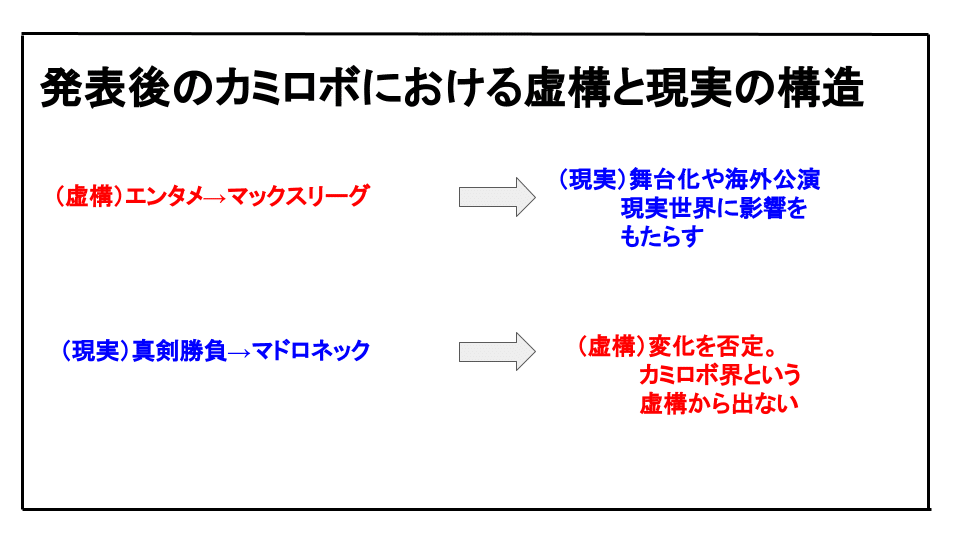

ところがカミロボを発表したことにより、安居さんはメディアなど対外的にカミロボプロレスを説明しなければならなくなりました。

その際、カミロボたちを手に取り『戦っている風のポーズを取らせる』必要に迫られます。

この時、カミロボ界に明確に『戦いを演じている(エンターテイメント=虚構)』瞬間が生まれました。

これに拒絶反応を示したのがマドロネック系のレスラーであり、順応していったのがマックスリーグ系のレスラーです。

拒絶反応も何も安居さんの気持ちひとつなのではないか?と言われる方もいるかも知れませんが、この感覚は小説や漫画を書いたことのある人間ならば痛いほど理解できる感覚です。

創作などでキャラクターの造形を詳しく決めるとキャラクターはリアリティを待ち、作者の意図を離れて行動し始めるもので、その行動はもはや作者にもコントロール不可能になるのです。

安居さんは30年間にも渡りカミロボ世界を構築してきました。そのリアリティたるや凄まじいものです。カミロボレスラー達に自我が芽生えることはなんら不思議なことではありません。

カミロボ界は二分化されました。

『戦う演技をすることに比較協力的、もしくは楽しんですらいるようなエンターテイメントに特化した選手』達の集まりがマックスリーグ系選手と

『聖なる一回性を追い求め、保守的になりカミロボ界から必要以上に出ようとしない選手』達の集まりがマドロネック系の選手です。

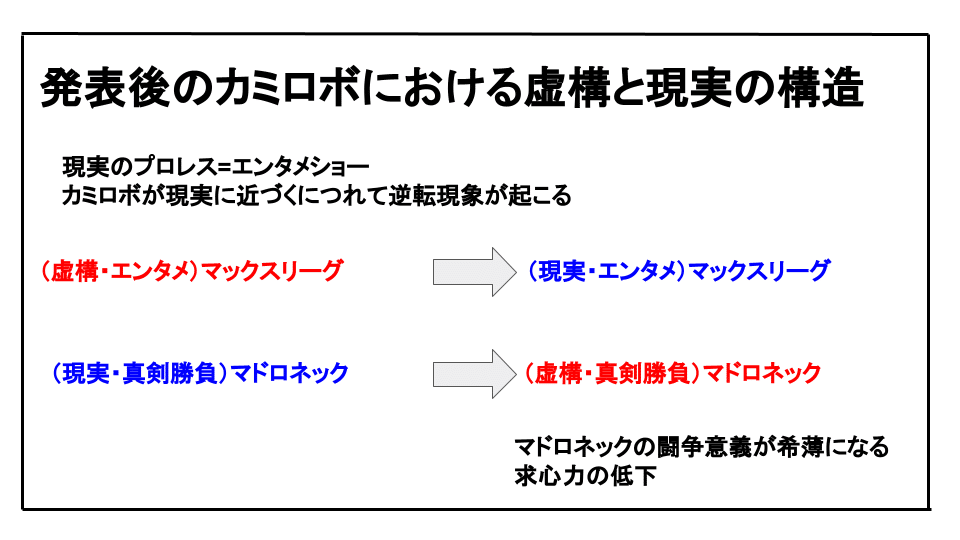

エンターテイメントと言う虚構を追い求めたマックスリーグ系の選手たちが現実世界にも影響を及ぼし、真剣勝負と言う現実を追い求めたマドロネック系の選手達がカミロボ世界と言う虚構世界により深く移行していったのは面白い対比です。

そして、マックスリーグがカミロボ世界でも人間界でも広く認知された時、マドロネックサンの時代は終焉したのでありました。

1人遊びの終焉

1人遊びとは文字通り自分1人だけの為に行う行為です。それを大衆に向けて発表するのは無理があるというもの。

どうしても、『こうすれば観客受けがよくなる』とか、『この試合はこっちに勝たせれば今後の展開が面白くなるぞ!』と言った思いが安居さんの頭を過った筈です。

それは既に1人遊びではありません。

それはまさに現実のプロレスの興行となんら変わりないものです。

つまり、カミロボプロレスと言う虚構は、発表することにより完全に現実世界に書き換えられてしまったのです。

この時、逆転現象が起こりました。

カミロボがよりリアリティのあるモノになった時、エンタメ集団であるマックスリーグの方がマドロネック軍よりもよりリアルな存在になったのです。

ハッキリいって現実のプロレスにおける真剣勝負は不可能です。相手の技を受けたり、時には助けたりしつつ試合と言う作品を作るのがプロレスです。

UWF系の試合もある程度の脚本があったことは今では周知の事実です。

そう考えた時、明らかに現実により近いプロレス団体はマックスリーグであり、マドロネック軍が掲げる真剣勝負は絵空事、虚構とも言えるモノになってしまったのです。その結果マドロネック軍は求心力を徐々に無くしていったのでありました。

では、真剣勝負の最右翼であるマドロネックサンはどうなるのか???

その答えが提示されたのが、『カミロボ30周年大会』でした。

カミロボの最終回『虚構VS現実の最終決戦、バードマンVSマドロネックサン』

2014年に公開された写真物語『カミロボ30周年大会』特別ページは安居さん曰く、『カミロボの最終回ではないかと言うぐらい大きな区切り』との事でした。物語の流れは以下の通りです。

ーーーーーーーーーーーーー

2012年に30周年を迎えたカミロボプロレス。

30周年記念大会の開催に際して、団体の垣根を超えたオールスター戦が決定。そしてメインイベントは

『バードマンとマドロネックサンがタッグチームを組み、長年の因縁を解消する』案が浮上。

これはマドロネックとマックスリーグの深まる溝を埋める為にも必要な試合だと考えられたのでした。

大会委員長には生きる伝説マドロネックファイターが就任。

ファイターはバードマンとマドロネックサン2人にタッグチーム結成を打診します。

まず、ファイターは弟子でもあるバードマンに打診。バードマンは『組むのは辛い…戦う方が健全だと思いますよ』と発言。

後日、ファイターがマ今度はドロネックサンの元へと行きタッグの件を打診。

マドロネックサンはタッグ結成を拒否。マドロネックサンは今のカミロボプロレス界に戦う意義を見出せずに引退を考えていたのであった。

そんなマドロネックサンにファイターは喝を入れる。

「マドロネックサンともあろう人間がカミロボプロレスに背を向けて終わっていいのか!カミロボプロレスが分断されたままでいいのか!?この大会が未来への一歩になるのだ」

その言葉に感化されたマドロネックサンは30周年大会への出場を決意。

「バードマンとタッグを組むのではなく、戦う方が未来へ繋がるんじゃないか」

と語るマドロネックサン。両雄の意見は合致した。

更にマドロネックサンは提案する。

ファイターも一日限りの現役復活をして、バードマン&ファイター組VSマドロネックサン&マドロネックキングの師弟コンビ対決をメインに添えようと言うのだ。

急転直下で決まったビッグカードであった。

試合当日、会場は超満員の札止め。

様々な団体が入り乱れる豪華カードが続き、

遂にメインカードの試合が行われる…

試合はマドロネックキングとマドロネックファイターのオーソドックスなレスリングから始まった。

そして、キングがサンにタッチして交代すると、ファイターもバードマンへ交代。

両雄は17年ぶりに相対したのであった。

一進一退の攻防が続き、最後はマドロネックサンとバードマンの意地のしばき合いになる。

サンの蹴りを何度受けても立ち上がるバードマン。そして、彼は一瞬の隙をついてマドロネックサンをバックドロップで投げると必殺技のバードマンプレスで3カウントを奪い勝利する。

試合後、リングの上でマドロネックサンがバードマンに語りかける。

「今日確信した… お前は… 本物だ。

今日までの無礼の数々… 本当にすまなかった…」

それを受けてバードマンは答える。

「アンタの存在が… オレを大きくしてくれた…

ありがとうって言うのもおかしな話だが…

ありがとうで間違ってない気もするんだよな…

ありがとうよ、マドロネックサン…」

そして二人はリングの上でガッチリと握手を交わしたのだった。

虚構に別れを告げる。しかし虚構は続く

安居さんはマドロネックサンを『18歳の僕が作った変化する事を恐れるもう1人の自分』とおっしゃっていました。

ならば、その対局に位置するバードマンは変化を恐れないもう1人の自分なのではないでしょうか?

カミロボ30周年大会で、バードマンがマドロネックサンに勝つことは、変化を恐れている自分をもう1人の自分が救いに来てくれたとも言い換えられるでしょう。

そして試合後、マドロネックサンは遂に今のカミロボプロレス界を認め、そのアイコンであるバードマンに

『お前は本物だ』(現実)

と告げるのです。

それを受けてバードマンは

『アンタの存在(虚構)がオレ(現実)を大きくしてくれた。ありがとう』

と答えるのです。

2人の戦いの決着は、

虚構も現実も否定せず、今の自分も昔の自分も認めると言う魂の開放だったのです。

そして、これこそ虚構VS現実の終着点でもあったのでした。

これ以降、カミロボプロレス界の情報は安居さんの口から語られることはありませんでした…

きっと安居さんの中でも、バードマンVSマドロネックサンの決着はカミロボと言う1人遊びの決着でもあったとのだと私は考えました。考えていました…

2019年、カミロボサイトに安居さんへの質問コーナーでこんなお便りが届きました。

Q.今のカミロボプロレス界はどのような状況なのでしょうか?

その後のマックスリーグが気になります。

それに対して安居さんはこう答えています。

________________________

バードマンも年齢を重ね、第一線で戦うことが難しくなってきた。

次世代のスターの売り出しもうまく結果が出ず、

マックスリーグは集客に苦戦して冬の時代を迎える。そんな時に、今まで見たこともない新たなテクノロジーから生まれた

新世代のカミロボレスラーが現れた…!

立ち向かえるのか、旧世代…!

というような状況になっていると思います。

_______________________

バードマンVSマドロネックサンで長きに渡る因縁に決着がついた。

しかし、それは次の戦いの始まりでしかなかったのである!!!

虚構VS現実。決着はすれどまだまだ戦いは続いていくようだ。

終わりに

ながながと好き勝手書いてきました。

これはあくまで私個人の解釈であり、安居さんの本心とはまったく無関係であること、またプロレスの虚実の話をいくつかしましたがそれもあくまで私個人の解釈であることご留意ください。

最後に長文をここまで読んでいただき誠にありがとうございました。