【人生最期の食事を求めて】ブロッコリーと牛たんが眠る欧風カレーという名の森。

2024年2月12日(月・祝)

欧風カリー ドモン(北海道札幌市豊平区)

遠い昔、私はノーベル文学賞作家であると同事に“二十世紀のゲーテ”とも言えるドイツの偉大な小説家トーマス・マンへの深い憧れと敬意を抱いていた。

「ブッデンブローク家の人々」、「トニオ・クレーゲル」、「ヴェニスに死す」を幾度となく読み直し、最高傑作「魔の山」に至っては文字通り寝食を忘れて読み耽った記憶が刻まれている。

一時期は書棚にトーマス・マンの写真を飾り、文学的生活を続けた際はその写真を物憂げに眺め続けた日々もあった。

当然にして同時代人との物理的および精神的隔絶も否めず、それはそれとしても私は諦念を以て認めていた。

私にとって、どの状況においてもトーマス・マンという存在は偉大であり、だからこそ私に訪れるあらゆる壁は、克服されるべき必然として未来に至ると信じ切っていた。

その影響は、ドイツへの、ヨーロッパへの、西洋への言い知れぬ憧憬にも繋がっていったのは、過去であれ事実である。

ふと気がつくと、人生というものは池に広がる波紋のように静かに動き出し、加速し、時には自分の意思に反して暴走し、苦悶と驚嘆と、喜色と安堵とが、交互に繰り返し折り重なって想定とは異なる人生というものを形成することに気づかされる。

猛烈に仕事をすることも時には必要だ。

だが、人生において想定を超えた猛烈さで仕事に挑む時ことをやめた時、私は自己の原点に回帰する必然に迫られた感覚があった。

そして会社を退職し、昔読んだ書籍の数々に再び挑む日々を選んだ。

その選択こそ、トーマス・マンへの最接近につながったのだ。

まだ雪が重苦しく積み重なり、足元から縛り上げてくるような寒さに襲われた。

「ヴェニスの死す」における懊悩する主人公アッシェンバッハのように海を求める旅とは到底いかなかった。

私はヨーロッパを夢見ながら雪の堆積を踏みしめ身を切る寒さの中、正面から差し込む午後の日差しと対話するように歩き続けた。

路肩も雪で覆われて平岸街道の道路すら見ることはできなかった。

古錆びた印象の店の軒が連なっているのが見えたが、人通りが少ないせいかどこか物憂げな雰囲気が漂う。

その中に、どこか珍しい黄色い暖簾を掲げた店に出くわした。

“欧風牛舌咖喱”という文字が小さくさりげなく掲げられている。

欧風というキーワードに、私のヨーロッパへの憧憬が盛り上がりを見せ、赴くままに店の扉を開いた。

昭和のラーメン店を思わせる赤いカウンター席しかない店内は外とは裏腹の熱気を帯び、一瞬にして眼鏡を曇らせた。

朧げに見えた人影は席を埋め尽くしているものの、黄金色に染め上げた髪が印象的な学生風の女性スタッフが、

「奥の席へどうぞ」

とか細い声で案内した。

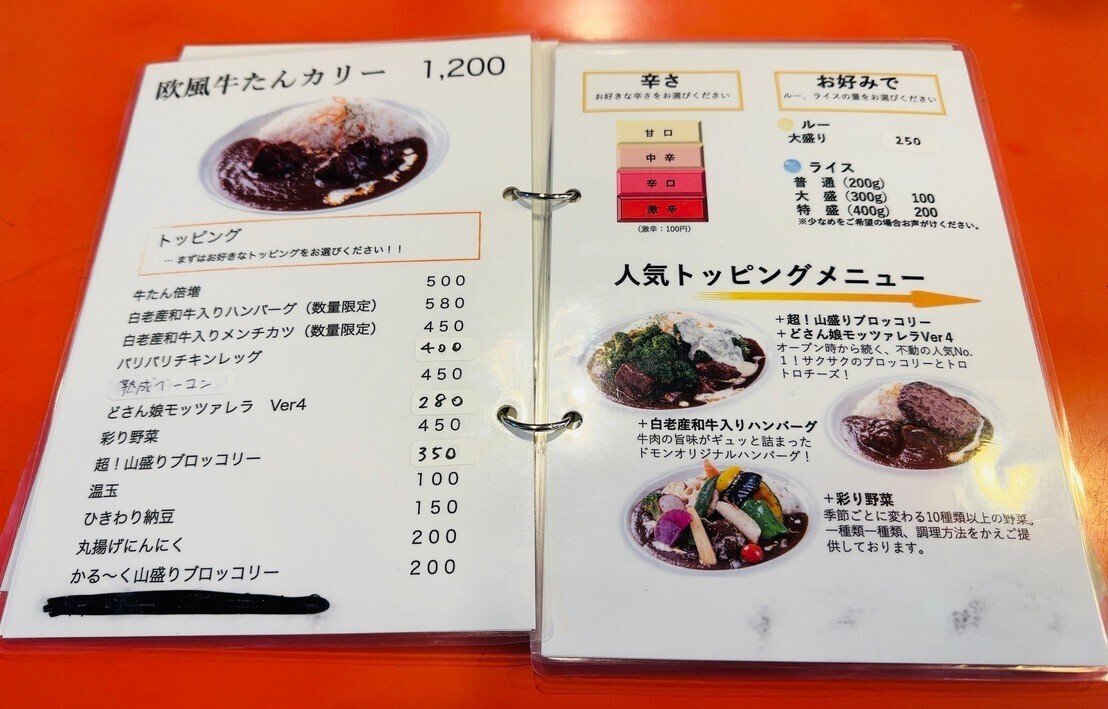

眼鏡が次第に現実の視界に戻るのを待ってからメニュー表を静かに見つめた。

なるほど、確かに欧風でしかも牛たんカリーが筆頭にある。

当然にして「欧風牛たんカリー」(1,200円)を帰結し、「超!山盛りブロッコリー」(350円)、そして「激辛」(100円)、「ライス大盛(300g)」(100円)をオプションに選ぶことにした。

店内を見渡すと、客層は皆若い。

スープカレー全盛のこの地において、欧風に挑み若者層を呼び込むという心気に心なしか期待を抱きながら待つことにした。

スープカレーと異なり、ルーカレーは滞りなく訪れる。

豪熱を放つブロッコリーを炒める音が高鳴ったかと思うとそれは止み、手際よく盛り付けられてやってきた。

褐色のルーに盛られたブロッコリーは、まさしく一つの大きな森のようだ。

このブロッコリーの森をある程度攻略してから、その下部に見え隠れする牛たんを攻める戦略で挑んだ。

まずは焼き焦がれたブロッコリーにルーをかけて食した。

激辛にしては中辛レベルに感じるのは、私の歪曲した辛さの基準ゆえだろう。

むしろ玉ねぎが醸す自然の甘さが辛さを凌駕しているとでも言うのか?

なかなか減ろうとしないブロッコリーにいったん手を止めて牛たんと対峙した。

寡黙のままに憮然と佇むその姿を一瞬凝視して口に運ぶと、それは跡形もなく崩れ消えた。

それが残す風味が幾分固めのライスと相俟って次々と催促する。

きっと入念な下準備があってこそ生まれた牛たんであろうと、なくなる時は吹き過ぎる風のようだ。

とまれ、牛たんの存在感は去ってこそ高まる。

“命というものは、儚いからこそ、尊く、厳かに美しいのだ”

まさにトーマス・マンが残した格言が私の胸に迫った。

辛さとの激闘でも絶え間なく流れる汗でもなく、欧風カレーの本質に触れた時を過ごした。

会計を済ませようとすると、ショップカードを見かけた。

この店は仙台国分町にも存在しているらしい。

牛たんの本場で食する欧風カレーの真価は、杜の都でどう問われるだろう?

私は寸分の期待と想像を胸に宿して、雪の白い森が広がる歩道を慎重に踏みしめた。……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?