京町家との格闘をお話ししてみなさんと一緒に考えます

その18町家を作り守ってきた職人の技-8・洗い

洗いについて

かつては冠婚葬祭や新たな年を迎えるにあたり、清めの儀式のように洗い師に座敷などを洗ってもらいました。日本人は古色蒼然の景色を求めるのと同じくらいそれとは相反する清新を好みました。祝儀不祝儀は家で行わないようになるとともに客を招じ入れる機会も少なくなり、また生まれ変わる新年を迎える観念が希薄になることで、洗いの慣習も失われていきました。何より時代が求める住まいのありようが、木や土あるいは紙などの時を刻む素材感ではなく、無機質で建てたときの新しさがいつまでも変わらないことに変わりました。洗いは伝統木造建築と伝統の暮らしとセットの職種だったのです。

今残る京町家の半数以上は、表の格子や柱などの木部はペンキ塗りになっています。またなかには内部までペンキ塗りなっているものもあります―さすがに奥の間は座式としての認識によりそのままであることが多いのですが―。大変な手入れがいらなくなるという思い込みか、あるいは塗装屋の売り込みかわかりませんが、手入れがいらないどころか外部のペンキは10数年ごとに塗替えが必要になります。また多湿な日本では木部に膜を張ると木の呼吸を止めてしまい、さらにペンキが劣化して含んだ水分が蒸散しないので木部の劣化が進みます。見た目なんともなくても中はボロボロという事例も多いのです。

作事組の活動を始めたころにはすでに洗いの仕事は過去の職業になっていました。初めのころは剥離が大変なのでペンキ塗りの復旧はあきらめていましたが、〝町家を元の状態に直して守っていく〟というミッションを提唱するなかで、洗いという職掌に光を当てることにもなりました。また伝統の木造や暮らしの見直しという思潮の変化のなかで、その仕事に興味を示される方々も現れました。

しかし見直すのは洗いという職種そのものではなく、伝統の感性と(翻案した)暮らし方であってほしいと思います。

1.仕上りと特徴

1) 仕上り(完成品)

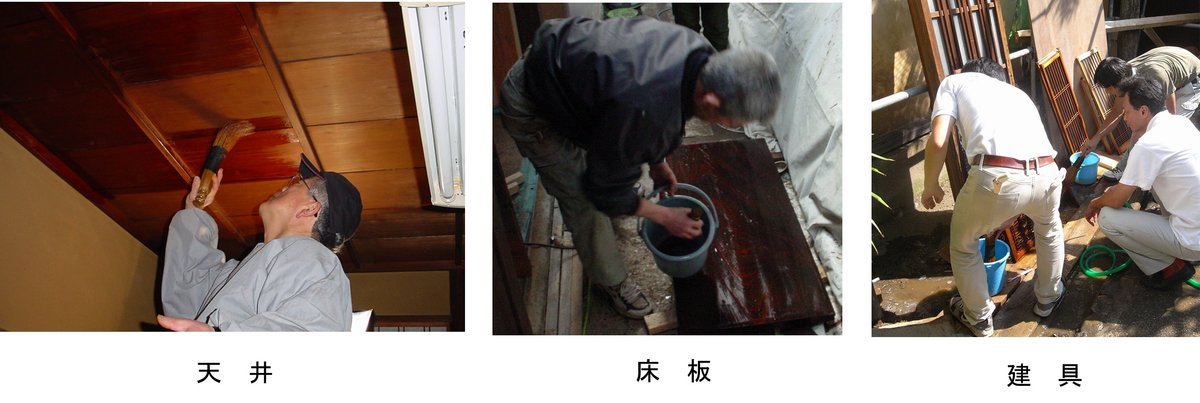

・木部:柱、梁、床、建具、その他

・石、タイル、ガラス、その他建築物全般

2)特 徴

「洗い」とは、新築時には木部や石などの工事中の汚れを落として美しく仕上げ、また、長い年月とともに、汚れ、ヤケ、傷みなどで老朽化した建物の表面に当初の美しい地肌をとりもどす仕事である。町家などの木造建築は木の地肌の木目をみせて仕上げることが多く、塗装する場合でも浸透性の塗料で木部の呼吸を妨げないことが条件である。このような素材と仕上げは、日常の拭き掃除により使われる中で深みを増していくが、専門職による「洗い」により、長い間についた汚れやヤケを落とすことができ、見違えるようにきれいにすることができる。伝統木造建築を気持ち良く使い続けるためには、不可欠な技術である。

2.あゆみ(「洗い」の変遷)

「洗い」を専門とする「洗い屋」は江戸時代から続く職業で、木造建築などで工事中についた手垢やホコリを落とし、自然木の美しい素質を活かして仕上げることができる。戦後、建設ブームに伴い、竣工時の建物洗い、美装の需要が高まり、建築業界のなかでも重要な位置を占めていた。また、古くなった木部などは定期的―祝儀不祝儀や正月迎えにも―に洗いが行われてきた。しかし、現在では「洗い」を行う家庭も減り、洗いの技術は特殊なものになりつつある。

昔の洗いは「灰汁」を使用していたが、現在では各種の薬品が手に入りやすく、「苛性ソーダ」または中性洗剤が主流となっている。

3.道具と材料

1)道 具

・桶 (木桶、ポリバケツ)

桶の中にお湯や水をはり、藁箒を濯ぐ。木製の桶は藁箒を叩いて水を切る

のに切りやすい。ポリバケツは軽く、使いやすい。

・コソゲ

木の面の凹凸(夏目が痩せて冬目が残る)は鉋も使うがコソゲで削る。特に

鉋の当てにくい狭い部分に役立つ。

・藁箒(わらぼうき)

藁を束ねての穂先を木槌で叩いて固めたもの。ゴムバンドの位置で、穂先

の広がりを調整して使う。

・琉球(あくひき)

琉球畳の畳表のい草を切って束ねて固めたもの。先端の柔らかい部分を中

心に、根元の硬い部分を外周部に束ねてある。

・ササラ

淡竹(はちく)の若竹の真皮を細く割り、何度も手で揉みながら癖をと

り、絹紐で包む。

竹は細かく、断面が四角いと、木肌に傷がつかずきれいに洗える。ササラ

を見ると職人の腕がわかる。

2)材 料

・灰汁(あく)

植物から得られるアルカリ性の液体。水のなかに、木、藁、葦を燃やして

できた灰を入れてかき混ぜ、灰が沈殿した後、その上澄み液を釜に移し暖

めて使用する。

・苛性ソーダ

明治時代の中頃になると「灰汁」にかわって「苛性ソーダ」が主流とな

る。苛性ソーダは石鹸の原料に使われる強アルカリ性の化学薬品。劇薬

で、灰汁に比べて洗浄力が強く、準備に手間がかからないので作業がはか

どる。

4.洗う対象と手法

1)木

・水洗い

ほこり等の汚れを水のみで洗う。最近では文化財の工事で行う。手間は掛

かるが素材を痛めない。強い汚れは落ちにくい。

・あく洗い

一般の木造住宅で壁の塗り替えなどの時に汚れた木部の仕上げに行う。社

寺などで古色を残す洗い方を古色洗いという。

・汚れ落とし

ニス塗りの塗り替えの時におこなう。また、ベンガラの塗り替えの時に行

う。

・剥離工事

汚れのきつい物や、ニスやペンキの塗装を剥がす。

現在ではマンションやビルの外装改修の時に行う。

・削り洗い

コソゲで目の立った木の表面を削り落としてあく洗いする。冬目だけを削

る。タンスなど解体して洗う時は削り洗いを行う。

2)石、人研、タイル、他

・フッ化水素洗い

御影石、人造の研ぎ出し、洗い出しの汚れのきつい物を洗う。

劇薬につき、一般の人は使用禁止。

・タイルは酸性の洗剤を使う。

・厨房の油汚れのきついものはアルカリ性の洗剤を使う。

・家具、その他の木製品は、アルカリ性の洗剤を使う。

3)ガラス

・洗剤なしで水拭き後、空拭きがよい

・化学雑巾を使用した場合は、時々洗剤で拭って水洗いすること

※洗剤を使用する場合は、説明書を十分読んでから使用すること。

余話1-木肌の性別

木部を洗う時には、必ず材木の種類と汚れの具合を判断して材料と方法を選ぶ。ヒノキやスギは女性の肌のように柔らかく、トガやマツは男性のようで硬い。柔らかい素材には弱い薬品、硬い物には少し強い薬品を使い、水洗いを十分して仕上げるなどの配慮をする。

5.技と作法

1)木部の洗い

・水洗い

刷毛で水を木部に塗り、刷毛についた汚れを桶の水で洗って、汚れが落ち

るまで何度も刷毛でなでる。水は布で拭き取る。

・灰汁洗い(苛性ソーダ)の調合と手順

白木の場合に行う。水を張ったバケツに苛性ソーダを溶かす。濃度が濃け

れば汚れは落ちやすいが、木地を焼いて痛めやすいので注意する。職人は

口に含んで舌のしびれで濃度を判断する。劇薬のため、初心者はまねをし

ない。

※薬品を希釈するときは必ず水の中に薬品を入れる。薬品に水を灌ぐと爆発

することもある。それによって失明した職人もいる。

① 藁箒を真水につけ、手早く動かして素材に水をまんべんなく含ませる。

② 水が乾く前に琉球(あくひき)を手早く動かして苛性ソーダ水を塗布す

る。木の表面からホコリや汚れが混じった溶液がしたたり落ちる。

③ 汚れが浮いてきたら藁箒で再度水をつけ、洗い流していく。

④ 洗い流しながらササラを表面に直角に立て、木目に沿ってやさしく磨く

ように動かすと、汚れが落ち、木目が鮮やかに浮かび上がってくる。

⑤ 汚れが落ちれば藁箒でシュウ酸を塗って苛性ソーダを中和させる。

⑥ 再度藁箒に水をつけ、シュウ酸を水で洗い流す。屋外ではホースで水を

かけてもよい。

⑦ 雑巾で水気を拭いて仕上げる。

⑧ 天日で乾燥させて終了。

余話2-ヒノキの産地

ヒノキといっても産地によって材質はまったく異なる。洗いによってヒノキが美しい白木に蘇ったのを見て、北陸のある神社から洗いの依頼があった。しかし、この神社では台湾ヒノキを使っていたため色が赤黒く、洗っても白くならなかった。薬品を使ってあらゆる木材を白く洗うこともできるが、素材の持ち味を活かすことを大切に考えたい。

余話2-ヒノキの産地

ヒノキといっても産地によって材質はまったく異なる。洗いによってヒノキが美しい白木に蘇ったのを見て、北陸のある神社から洗いの依頼があった。しかし、この神社では台湾ヒノキを使っていたため色が赤黒く、洗っても白くならなかった。薬品を使ってあらゆる木材を白く洗うこともできるが、素材の持ち味を活かすことを大切に考えたい。

2)家庭でできる「洗い」

家庭では、水洗いをし、そのあと中性洗剤を使い、最後に雑巾で水洗いをするとよい。食器用たわし(スポンジ)がつかいやすい。木の肌を傷めないようにやさしくすることがコツ。

灰汁洗い専用の薬品が市販されているが、危険を伴うため使用前に説明書を十分読むこと。

・建具の洗い

木製建具は洗うことができる。障子、板戸などの古建具は洗うことで汚れ、ヤケなどを落として再利用できる。水洗いでもきれいになるが、苛性ソーダ水、食器用洗剤などを使えばさらにきれいに洗える。細かい部分には歯ブラシを、大きな面には洗車用ブラシを使うこともできる。薬品や洗剤を使う場合は、まず水で濡らす必要があるが、直接ホースで水をかけても良い。また、最後に汚れと洗剤を洗い落とす時にも十分に水で洗い流す。細い桟などは水を拭き取りにくいので、建具を斜めに立てかけて水を切って乾かす。

6.伝えたいこと

汚れた木部などは洗うことでいつまでもきれいに蘇ります。まずは水洗いが基本です。汚れたからといって安易に取り壊すのではなく、手入れをしながら木や建物を大事に使ってほしいと思います。

語り手:今江清造(洗い師)、神門幹典(洗い師)、荒木正亘(大工)