弁理士試験 論文式試験に合格できた年の勉強法

1. はじめに

この文章を書いているのは、12月5日になります。

明日には弁理士実務修習の教材が到着し、弁理士試験最終合格後のなんともいえないふわふわした日々(モラトリアム)が終わり (終わってしまい)、課題をこなしていかなければならない日々がスタートします。

弁理士試験の受験生が本当に終わって修習生に身分が変わることもあり、一区切りをつけること、そして、もしかしたら他の方のお役に立てるかもしれないということで、私が今年(R6)に論文式試験(必須)と口述試験に合格できた勉強法を残しておこうと思います。

2. そもそも私ってどんなひと?

本論に入る前に、私がどんな人なの?という話からさせてください。

私は都内のメーカーの研究開発に勤務しています。といいつつ、実はR5に転職しておりまして、現職は1年になります。前職も同様に企業で研究開発を15年弱やっていました。

前職含め、業務は知財関連ではなく、実務はほぼ携わっていません。

発明者の立場から明細書の原案を作成したり、知財部から上がってきた他社特許公報のチェックをやるくらいです。

年齢的に研究開発の第一線では働けなくなってきたこともあるし、自分自身のキャリアアップを考え、コロナ禍の中、会社がテレワークになったこともあり弁理士試験を目指したという感じです。

勉強時間としては、受験機関に通っていない日は、直前期以外は平日は1.5~2時間/休日は5~6時間くらい、直前期は平日は2~3時間/休日は8~10時間です。N先生に言わせると少ない!、その分時間がかかったんじゃない?といわれてしまうかもしれないです。ただ、受験機関の講義・答練ではなるべく講義の中で完結させて納得してから帰宅するようにしていました。

3. 論文の勉強法

3.1 二回の論文不合格

さて、そろそろ本論です。

私は、プロフィールにも書いた通り、R4/R5/R6と論文を受験し、R4/R5は不合格でした。敗因はR4/R5で異なります。

R4は短答特化で勉強を進めていたこともあり、時間が不足していたこともあります。また、短答もボーダー近くで合格したこともあり、知識の面でも不十分でした。もともと「2年で受かる」計画だったので、「落ちるべくして落ちた」という感じです。

R5は、R4論文不合格後、論文に特化した勉強をしていました。LのM先生の論文シーケンス講座、LゼミSP含め論文系の講座を受講していました。答練もしっかり受けて、それなりの点数がとれるようになったかな…という状態でR5論文式試験。見事に撃沈。特実Iの短答系の問題で間違え、意匠も先使用権をうまく書けず。意匠は足切りでした。圧倒的な条文理解の不足を感じました。

3.2 ツーストライクからの論文合格に向けた勉強

さて、R6。R5不合格後、上記の通り条文の知識が圧倒的に足りないというのを感じたので、M先生の短答・論文トータルサポートコースにしました。

勉強としても、論文に特化した勉強ではなく、短答は受験しないけれども上四法の短答に特化した勉強を行っていました。

以下に具体的に示してみたいと思います。

(ただし、あまり人に勧められるものではないですので、ご参考まで)

3.2.1 自作の四法対照条文の作成

文字をあまり小さく書けないこととに加えて、個人的に本の綴じ代が嫌いなので、PATECHやTACの対照条文は使っていませんでした。

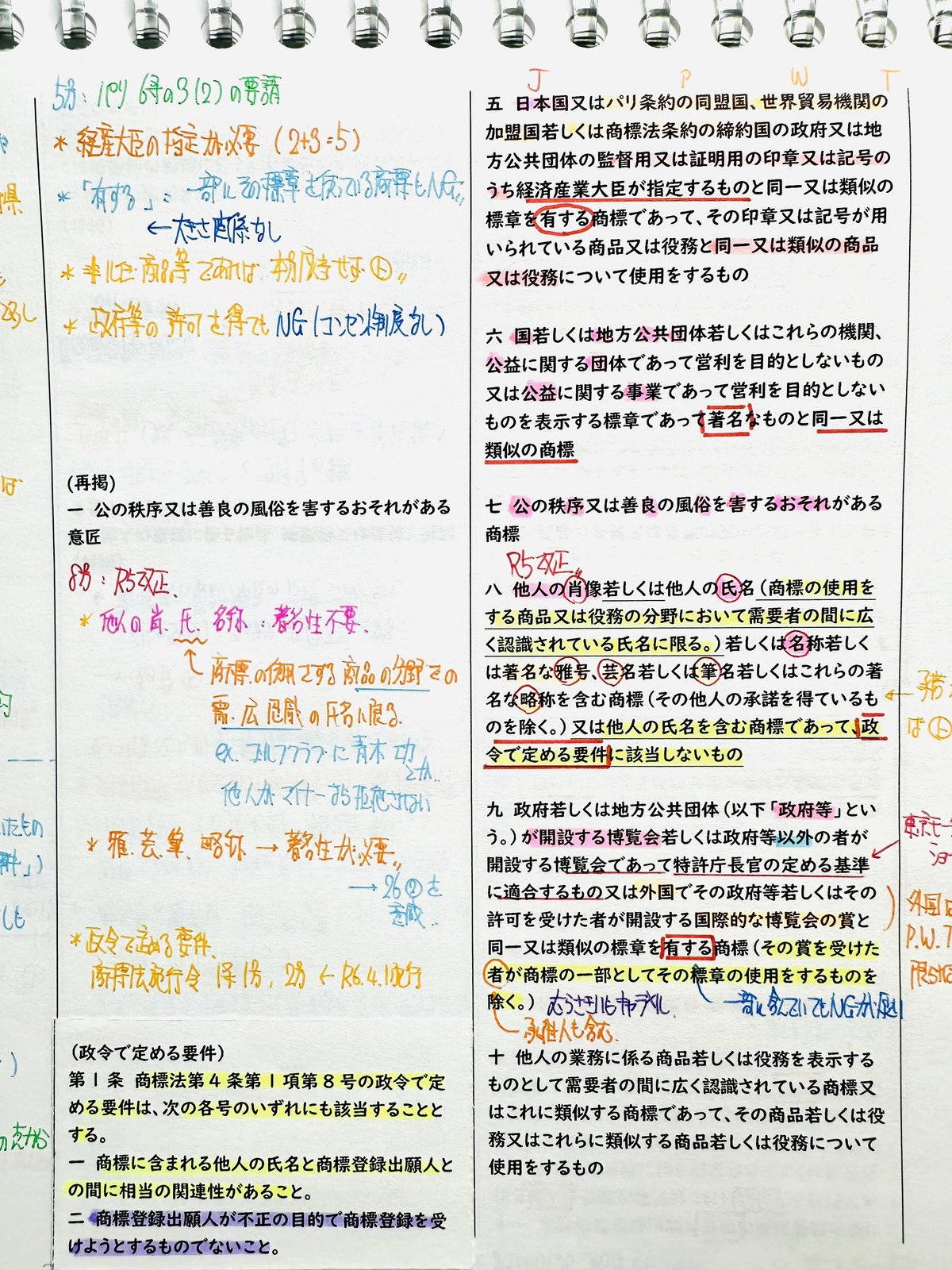

その代わり、インターネットから条文を拾ってきて、上記条文集を参考にしつつ、四法対照条文をB5ヨコで作成し、それに短答講義の重要ポイントを書いて情報の一元化を図りました。(以下参照)

自分で作ることのメリットは、

1. 準用・不準用について確認する時間をとれる。

予備校の講義では、法域間の準用・不準用についてはあまり時間が取れないところかと思います。それを自分で書く必要があるので、確認できるというメリットがあります。

2. 必要な項目に好きなだけスペースを割くことができる。

売っている条文集だと、「自分はこの項目いっぱい書きたいのにスペースが足りない…」という思いをされた・されている方がいるかもしれません。

自作だと自由にスペースを作ることができ、ストレスを感じることはないです。施行規則や予備校のテキストのスクラップを張り付けることもできるので非常に見やすくなりました。これを日々回すことで、条文の知識をある程度保つようにしていました。

3.2.2 短答過去問、アプリ

条文への書き込みに加えて、上四法の短答過去問をこなすようにしていました。通勤時間等の隙間時間は資格スクエアのアプリで短答の問題をこなしていました。

といいつつも、論文に軸足は置いていたので、年明けの短答実戦答練や短答模試については未受験で、短答の勉強はインプットと割り切って勉強を進めていました。

その結果、R6の短答について、上四法のみ2時間で自宅で解いてみましたが31点は取ることができたので、よくN先生が動画で言われている「四法8割」は(ほぼ)守れたかなと思っています。

3.2.3 論文系テキストの法域ごとの統合

M先生の基本講義に加えて、夏・お正月の道場を取っていました。

中でも、夏の趣旨道場と判例道場は口述まで使いました。

1点使いにくかったのは、当たり前なのですがテキストは特実意商で1冊になっており、例えば答練では、今日は特許なのに、いらない商標まで持ってこないといけないという状態で荷物が重くなってしまう点でした。

そこで、私は、論文シーケンステキストと、趣旨道場、判例道場のテキストを裁断し、スキャンにかけて、小さめのリーフに印刷し直して、特許なら特許だけの自分だけの資料集を作っていました。

(もちろん、自分の勉強のためだけです!決して他人にはお勧めできない勉強法です)

各法域で見たいものを一元化し、趣旨・判例・論点が一度に高速で覚えられる体制を構築していました。

答練の際は、その日の科目の資料集のみ持参し、本試験の際は3冊持参し、法域の試験前にチェックしていました。(特実の後は意匠の資料集を読む)

3.2.4 答練・模試の活用

M先生の論文サルベージゼミ、サルべファイナルに加えて、実戦答練等の答練は受けれるだけ受けていました。

特に、解説講義がある論文サルべや完成答練(だったかな?)では、解説講義を聞き、それでも残った疑問点は講義後に質問することで解消してから帰るようにして、時間が取れない中でも内容を理解するように努めていました。

また、直前期の模試については、これもLのみですが4回すべて受けました。

「予想が当たればラッキー」というのと、1日3科目を毎週繰り返すことで、体力の使い方や時間の使い方、特に科目間の時間の使い方に慣れておくことができたかなと思っています。どうしても前の科目の結果を引きずってしまう性格だったので、「5分はひきずる」という風にして、気持ちの切り替えを図るようにしていました。

3.3 論文の書き方

基本的には、論文はM先生の流れをくむ書き方です。

項目をこまめに立てて、作文調にならないようにすることに留意していました。

ただ、論文の解き方は、M先生は「問題文が長い場合は設問から見よ」という話を良くされていましたが、私はどんなに長くても必ず頭から読みつつ、答案構成を並行して進めるパターンをとっていました。自分の性格上、読み落としが怖かったからです。

また、論文の問題 (過去問であれ、答練であれ)を解くにあたっては、配点を必ず見たうえで記載するようにしていました。

個人的に字は小さいほうで、1行あたり45~50字くらい使うこともありましたが、特実は解答用紙3ページ弱、意匠・商標は4ページ弱、3.5~3.8ページ記載すると大体いい成績になるというのが経験的に身についていたので、それを前提に配点から設問ごとの記載量を決めていました。

例えば、R6の商標法では、設問1は40点、設問2は60点だったので、設問1は1.5ページくらいに収め、残り2.3ページで設問2を書く感じです。

記載量から考えることで、「書きすぎ」(題意把握ミス)や「欠落」を客観的に防ぐことができたかなと思います。

配点が無い特実の問題では、問われている内容から配点を予測し、記載量を決めていました。

R6 特実II設問2の損害賠償の計算の問題は、前後の判例を聞く問題の記載量から判断し、配点も低いだろうと予測して、敢えてさっぱりした記載としました。それでもTotal 130とれていたのだから、予測は間違っていなかったかなと思います。