牛久沼はなぜ牛久にない?

不思議な境界線と所有自治体

牛久沼が牛久市にないことはよく知られています。

しかし、よくある"同じ名前だけど離れているから実は隣町にある"というのではありません。

牛久沼に牛久市は接しているだけでなく、牛久自体が牛久沼のほとりから広がった町です。

城は江戸時代初期に廃止されたが、牛久藩の陣屋が左側の丘に作られて明治維新まであった

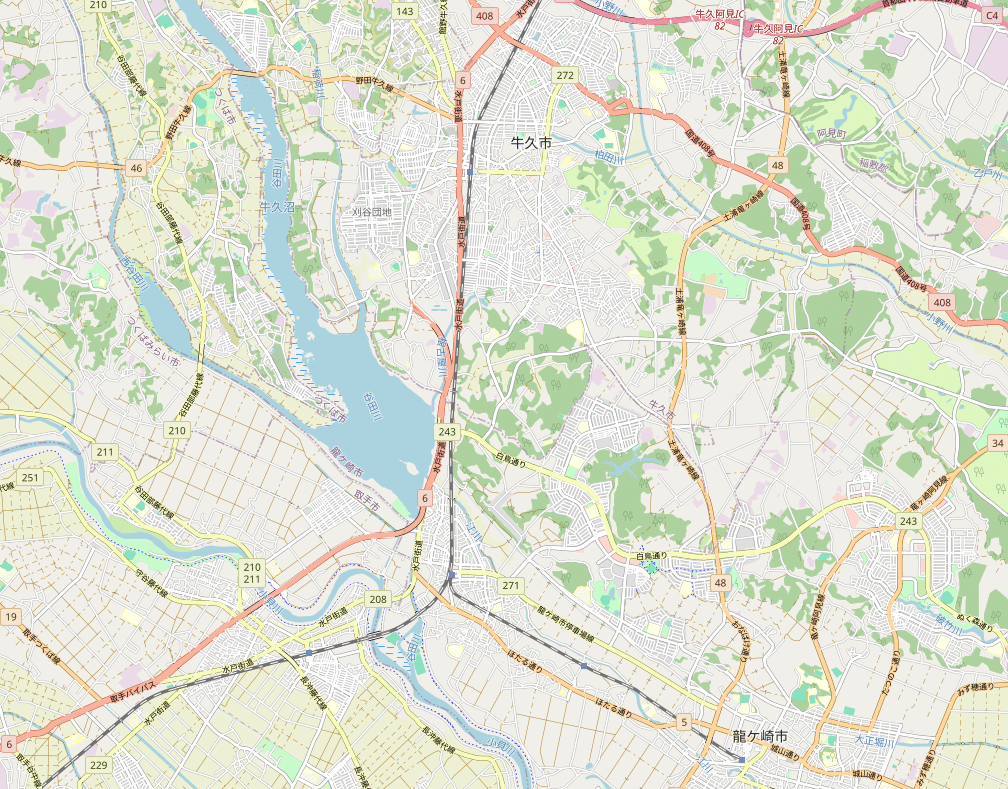

また、牛久沼はつくば市やつくばみらい市、取手市とも接していますが、地図のとおり龍ケ崎市が独占しています。

(国道6号牛久市遠山町)

近隣の霞ヶ浦や千葉県の手賀沼、印旛沼と比べても異様な境界線ですが、なぜこのような境界線になったのでしょうか。

牛久沼が龍ケ崎市の市域と知っていても、稲敷郡河内町と共有しているのは知られていません。

河内町は龍ケ崎市の東、利根川沿いの町で千葉県成田市などに接しています。牛久沼からは遠く離れている河内町がなぜ牛久沼に関わってくるのでしょうか。

実は江戸時代初期から続く水争いの結果でした。

なぜ水争いは起きたか

もともと牛久沼周辺はすぐ南を小貝川と合流した鬼怒川が流れ、下流方面は鬼怒川と常陸川(今の利根川下流部の前身)が合流するあたりまで沼沢地が広がっていました。

もともと鬼怒川がこの辺りを流れ

周囲は氾濫原で沼沢地だった

牛久城の支城

この城に向かい合うように敵方が作った泊崎城があった

そのような天然の要害だったことから、近くの高台には牛久城や足高城、龍ケ崎城などが築かれました。

また人々も高台か高台の近くに住んでいました。

つまり低い場所にある牛久沼は、水を捨てる場で利用する人はほとんどいなかったのです。

しかし、戦国時代が終わると城は全て廃止(牛久城は江戸時代初期に廃止)され、かわりに江戸幕府による"関東平野開発"の対象となりました。

伊奈忠次を初代とする伊奈家は代々利根川東遷事業など、関東平野の開発を行ってきたことで知られます。

伊奈忠次の子伊奈忠治は、1623(元和9)年から鬼怒川と小貝川の分離工事をを始め、1629(寛永6)年に二つの川は別れました。

鬼怒川は1629年にここに来るように流れが変わりました

1630(寛永7)年には小貝川も新河道に付け替えられます。

1630年に作られた新河道の跡

今のつくばみらい市を中心に、岡堰や伊丹水門などを作り、そこから用水路を引いて"谷原三万石"とも称される広大な新田を作り上げました。

牛久沼南西部、小貝川と挟まれた今のつくばみらい市から取手市にかけての九つの村は萱場領九ヶ村※1と呼ばれ、谷原三万石の一部でした。

(取手市双葉~下萱場)

この萱場領九ヶ村は、上流の伊丹水門からくる九ヶ村用水を使い、牛久沼は悪水(雨水を含めた排水の総称)を捨てる場所でした。しかも牛久沼は水深が浅いことから水害がおきやすい厄介モノでした。

伊奈忠治は牛久沼の排水路として、沼の下流部から旧鬼怒川の北に並行するように江川という堀を作りましたが、同時に鬼怒川の氾濫原だった場所に新田を切り拓く水源ともなりました。

当初はこの水を利用したのは三ヶ村でしたが、やがて七ヶ村に増えます。

江川沿いの七ヶ村を河辺領七ヶ村※2といいます。

もともとは左側の高台近くに村があり

このあたりは新田開発された場所だとわかる

河辺領は牛久沼が上流にあるため、牛久沼の水を利用する(用水)側でした。

ここに牛久沼を用水とする村々が誕生したことになります。

悪水(水を捨てる)側と、用水(水を使う)側の利害は正反対です。

・水を使う方は溜めておきたい

・水を溜めると溢れやすくなる

・水を捨てる方は早く流してほしい

・水を流すと足りなくなる

ゆえに水争いも必然的に起きるようになります。

河辺領の主な相手は水害を受けやすい低湿地を開発した萱場領九ヶ村と、牛久沼東岸の沼通四ヶ村※3と呼ばれた村々でした。

牛久沼北東岸で若柴や佐貫に近い

対岸はもと萱場領九ヶ村

沼通四ヶ村はやはり牛久沼に水を捨てる側で、さらに地区に江川も流れてその水害に悩まされており、河辺領にとって扱いが難しい相手でした。

伊奈忠治は萱場領を水害から守るために、1627(寛永4)年牛久沼下流から小貝川まで排水路として幅ハ間の堀を築き(旧八間堀、新川ともいう)、1634(寛永11)年には弥左衛門新田(今の取手市新川)から栗山村(つくばみらい市東栗山)までの牛久沼岸に二千間堤(約4kmに渡る堤防)を築きました。

しかし、それは解決につながりません。

今は取手市新川と龍ケ崎市稗柄町の境である

長くなるので、簡単に水争いの経過を記します。

①水を溜めておきたい河辺領が幕府の許可を得て新川を堰き止め、それにより水害が増えたと萱場領や沼通など上流側が幕府に訴えて堰き止めをやめさせました。

②しかし、かわりに作った水門が増水のたびに壊されることから維持費がかかり、もたついている間に再び幕府から許可を得た河辺領が堰き止めてしまいました。

③それにより再び水害に悩まされるようになったと萱場領が幕府に訴えました。

また、江川の水害に悩む沼通が牛久沼に堤を作ったさいに江川取水口に土を入れて半ば埋めてしまったと河辺領に訴えられています。

新川は洪水防止の排水路のため河辺領から見たら水が流れやすくみえ、また萱場領からみたら小貝川に近すぎて逆水に悩まされました。

現在牛久沼の取水口は揚水場になっています

1700(元禄13)年幕府は小貝川までの距離が長い、新しい八間堀(今の八間堰から流れ出す谷田川)を作り、関係する上流、下流の村々を集めて水を放出する基準や放出、または堰き止めの際に対立する側の村を立ち合わせることを決めたのですが、結局守られずに訴訟合戦は続きました。

牛久沼干拓計画という"火種"

享保10(1725)年、牛久藩領牛久村の桜井庄兵衛※4という豪農が、江戸の商人をスポンサーに牛久沼を干拓するという大がかりな計画を幕府に出して承認されました。

当時は徳川吉宗の時代で新田開発が推奨されたこともあり、幕府は見沼新田、見沼代用水などを作った"エース"である御勘定の井沢弥惣兵衛為永を派遣し、実際の指揮をとらせます。(事業開始は享保12(1727)年から)

沼の水を失う河辺領には、小貝川の伊丹水門(つくばみらい市伊丹)から伊丹代用水を通して、牛久沼からの水路である江川に繋ぐことで水の確保をする予定でしたが、河辺領は信用していません。

東谷田川からの水は谷田部川を迂回

西谷田川方面からの水は境松川を迂回

伊丹代用水と境松川は合流後新八間堀と水抜堀の上を流れて

江川に繋がる

右側が下流牛久沼方面

干拓時はここで沼は締め切られた

これも形を変えた水争いでした。牛久は上流にあるからやはり水を捨てる側でした。水を失ってもその代わりに良田が出来れば大きな利益を受けます。

しかし、河辺領側に利益はなく牛久沼の水を失うだけでした。伊丹代用水から江川までかなり無理して繋いでいるので滞留しやすく、河辺領が求める量の水がきません。

また干拓そのものもうまくいきません。

ここは幕府が何度も干拓を挑み、ついに成功しなかった手賀沼や印旛沼から近く、沼の構造もよく似ています。

新八軒堀(谷田川)の小貝川側出口

逆水門がついている

平野部の高低差がない場所にある沼の水を抜く技術はまだ確立されていません。

小貝川からの逆流や大雨による増水で堤や堰はたびたび壊れ無に帰しました。

桜井庄兵衛は資金が足りなくなると、幕府から借金をして干拓事業を続けましたが、時間が経つにつれ消極的になっていきます。

圧縮効果で旧国道6号の橋まですぐ近くにみえる

左岸は手前が佐貫町、車が並んでいる橋より奥が小通幸谷町

河辺領はかつて敵であった沼通四ヶ村のうち、佐貫村(龍ケ崎市佐貫町)など二つの村を仲間に引き入れて、あらたに下郷(河辺領は以後下郷と呼ばれた)九ケ村※5で"用水組合"を結成し"溜沼復帰"つまり"かつての牛久沼を取り戻す"運動を始めます。

そして1762(宝暦12)年に"桜井庄兵衛が多額の横領をしている"と目安箱に訴える騒動を起こし、1764(宝暦14)年に桜井庄兵衛が残した借入金を、年貢に冥加金を加えて返済するなどの条件で、干拓事業の中止、溜沼復帰を成功させました。

こうして三十七年に及ぶ干拓事業は失敗に終わりました。

庄兵衛新田という地名が残る

この干拓事業失敗が運命をきめましたが、決着まではまだ100年以上かかりました。

上郷vs下郷

干拓事業中止後、沼の水利権を取り戻した下郷九ヶ村は、再び牛久沼を溜沼として利用を始めました。

その際に"牛久沼用水組合九ヶ村"が正式名称となりました。

しかし、牛久沼と沼に流れ込む川の沿岸の(上郷と呼ばれる)村々が反発をし、悪水組合などを作って下郷に対抗しました。

牛久沼悪水組合は萱場領に四村が加わった十三村でしたが、そのほかに上郷組合二十五村(四村が両者に加盟)があり、主導権はやがて萱場領より他の上流域が握り上郷悪水組合三十四ヶ村※6となります。

悪水組合と用水組合の争いは、干拓事業前と同じように現在八間堰がある牛久沼排出口の排出方法を巡るものでした。

手前は新八間堀(谷田川)

汚水を早く流したい、水害がおきやすくなるから早く水を出してほしい上郷に対して、できる限り水を溜めておきたいから排出口を止めておきたい下郷という図式です。

上郷側が牛久沼から離れた上流の村まで及んだのは、干拓事業時に沼の上流部が堰き止められたため、これまでは無かった水害を受けたからです。

それにより、牛久沼への関心が高まったのでしょう。

干拓事業はなくなりましたが、下郷が以前より高い堰を作って沼の水位を上げたのは上郷にとって穏やかな話ではありません。

上郷の訴えに下郷九村も非を認め、まず悪水組合十三村の言い分をきいて堰を低くし水位基準となる定杭を設置しましたが、上郷組合二十五村の方は納得せず、堰から水を流しやすい関枠という水門に変えさせました。

これはいくつかある枠に板をはめたり外したりして水流を調整するものです。

もちろんこれで解決にはつながりません。

関枠は木製でたびたびに壊れます。

その修理時に関枠をやめて元の堰に戻したい下郷と、維持したい上郷で対立しました。

つくばみらい市東栗山、足高方面

しまいには修理を妨害するところも出てくる有様でした。慶應4(1868)年3月関枠を修理しようとしたところ、河内郡上岩崎、下岩崎村(今のつくば市)から武装した村民が押しかけて作業を妨害した記録が残っています。

そして決着…

多額の借金の上に上郷の要求にさらなる出費を強いられた下郷は苦しみましたが、明治維新を機に一気に流れが変わりました。

地租改正の際に、下郷九村が願い出た"民有地据え置き"について、1878(明治9)年に"佐貫村ほか八村の民有地とする"という決定が茨城県令名でなされ、牛久沼は下郷九村の民有地となりました。今の龍ケ崎市と河内町になります。

その結果、その他の村は牛久沼を失いました。牛久に牛久沼がないのもこれが理由です。

現在、牛久沼は龍ケ崎市佐貫町(字牛久沼)となっています。

その後は1909(明治42)年に下郷にできた"牛久沼普通水利組合"が所有権をもち、1930(昭和5)年6月稲敷郡龍ケ崎町(当時)ほか一村八大字の所有地として登記されました。(昭和5年5月河川法準用河川に指定されましたが、指定と登記に因果関係はないようです)

しかし、牛久沼普通水利組合の後継組織で1952(昭和27)年に発足した牛久沼土地改良区が所有権を主張、結局2016(平成28)年に龍ケ崎市、稲敷郡河内町、土地改良区の話し合いで龍ケ崎市8、河内町2の共有地とし土地改良区は水利権のみという確認がなされ、ようやく牛久沼所有権の問題が解決しました。

下郷九村のうち、生板村と幸谷村が今の河内町です。これが比率8対2の根拠となります。

◯参考資料(敬称略)

『牛久沼をめぐる「地域」構造史論』

ー水利秩序と地域社会ー

馬場弘臣

龍ケ崎市史近世報告書II別刷

1996年10月

『水辺の開拓史』菅豊(国立歴史民俗学博物館研究資料第57号)(1994年)

『龍ケ崎市議会だより』No.177(2016年4月15日)

平成28年第一回定例会

※1 萱場領九ヶ村のうち、徳右衛門新田は今の取手市萱場、根新田は大曲、弥左衛門新田は新川、双葉となっています。

なお足高など三地区があるつくばみらい市は、もともと伊奈町と谷和原村に分かれていました。伊奈は伊奈忠次から、谷和原は谷原が由来です。

※2河辺領七ヶ村は地名としては全て残りますが、龍ケ崎市になってからの境界線変更などで必ずしも江戸時代と同じ区域ではありません。なお河内町幸谷は生板の中に散らばるような小区域だけで成り立っています。

※3四ヶ村はもともと若柴村から分村しています。若柴村は範囲が非常に広く、今でも北の牛久市境や龍ケ崎ニュータウン周辺から龍ケ崎市駅の周囲まで若柴町域があります。

その他も龍ケ崎市になって、新しい町が作られたりしているので、元の村の区域がわからなくなっています。

なお中島村は明治には南中島に改名しています。

同じ河内郡内に中島村が2つあったためで、もう片方は牛久沼とは無関係な小野川(霞ヶ浦に流入)流域にありました。今のつくば市北中島です。

※4桜井庄兵衛の出生地は下総国相馬郡平野村(今の取手市平野)です。

この干拓事業のあと、残された堀割りなどを埋め立てて新田が作られました。それらはまとめて"庄兵衛新田"と名付けられて今も龍ケ崎市、牛久市に残っています。

今はつくば市となった旧茎崎町にも入っていましたが地名としては消えています。

※5

下郷九ヶ村は、河辺領七ヶ村(龍ケ崎など)に当初は佐貫村と若柴村が加わりました。その後若柴村の飛地で分村した小通村(今の龍ケ崎市小通幸谷町)が若柴に代わっています。今の龍ケ崎市が七村、河内町が二村です。

※6三十四カ村のなかには、谷田部村が分村した台町村、内町村、新町村のうち内町村の二つの組が村扱いされています。

また、筑波郡栗山村が二つあります。こちらは同名異村で現在つくばみらい市東栗山、つくば市西栗山になっています。

あとがき

この記事をまとめていて連想したのが、2023年6月2日から3日の牛久沼越水でした。

20世紀に入り、治水技術も進んで牛久沼の水害は過去のものかと思われました。

事実85年ぶりのことでした。

水害後、かつて水争いの場になった牛久沼出口にある八間堰が、工事中で排水の機能を充分果たしてなかったのではないかという新聞記事が出ました。(管理する茨城県は否定)

八間堰は龍ケ崎や河内町に農業用水を送るために牛久沼の水を堰き止める設備です。

そして、この水害で一番被害を受けたのは、取手市双葉、新川地区つまりかつての萱場九ヶ村の一部(弥左衛門新田)でした。

もう終わったと思った歴史が蘇ってしまった、そんなことを考えてしまいました。

なお、牛久沼を囲む堤防が80cm沈下していたことがその後の調査で判明しました。

ただ6月2日はまだ梅雨入り前であり、田んぼに水が必要な時期ゆえ毎年水位が高めです。

そこに過去最高の豪雨に見舞われたのは、気候変動によるものであり我々の過去の経験を超えた事態でした。

これからも"想定外"が起きる可能性はあります。

歴史はまだ終わっていません。