デザイン雑談:ソビエトロケットの形態論(1)クラスターの美学

僕はソ連のロケットのデザインを偏愛している。

とくに初期のボストーク宇宙船とその打ち上げロケット(R-7)、あるいは各種の探査機のデザインなどにおいて、必要な部品をそのまま集積させただけの、いわば「機能主義の究極」をそこに見ることが出来ると思う。

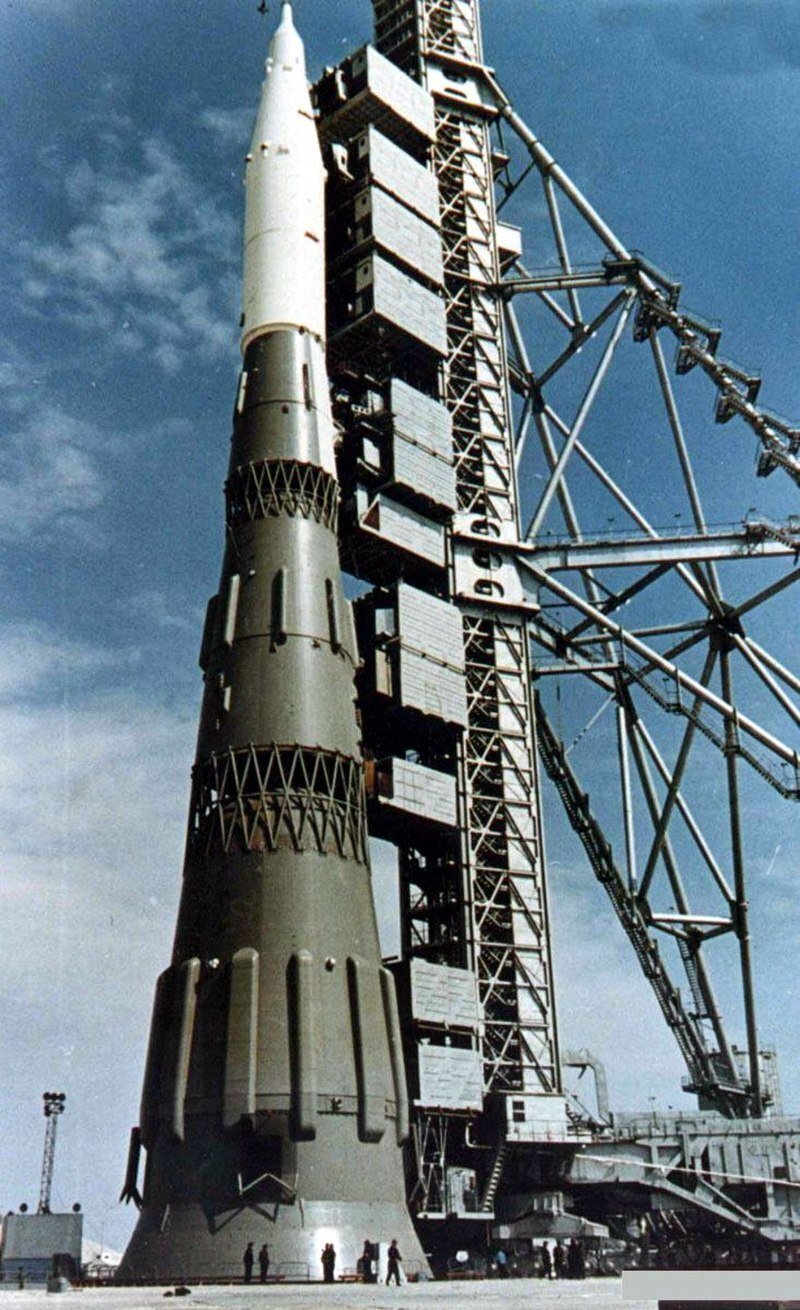

R-7ロケット:

1957年10月に世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げたR-7ロケットは、なんと60年以上もの間、改良を重ねられながらも、現在もなおソユーズなどのロケットの1段目として活躍し続けている。

第2次大戦直後ドイツのV2ロケットの技術者を強制連行し、そのコピーから開発がスタートした。当時アメリカの圧倒的な原水爆の長距離爆撃能力にさらされていたソ連は(キューバ危機当時ですら核戦力の差はアメリカの10分の1であり、ケネディー兄弟以外は全員ロシアへの核攻撃を支持していた。)、窮鼠の一撃として、1949年完成の水爆をアメリカに届ける大陸弾道弾の開発が急務であった。1953年から開発をスタートし、水爆5.5トンの荷重を運搬するために、それまでに開発していたロケットをクラスター(束)にして推力を増強させたのである。(1954年に打ち上げに成功)アメリカなどは荷重ごとに違ったロケットエンジンを開発してきたが、エンジンの大型化開発の時間的余裕がなかったソ連は、とにかく確立した既存技術を転用し、複数のロケットを束ねるという実に単純な方法を採用したのだ。やむにやまれぬ選択であった。

スプートニク1号はたった84キロで発信機と電池だけを搭載しただけであったが、ロケットの性能的には2.5トンのボストークを打ち上げる余裕が最初から備わっていたのである。ペンシルロケットから始まる糸川英夫による日本のロケット開発の、ちょっとずつ大きく育てていく手法とは対照的である。

いずれにせよ、この冷戦時における緊張感に満ちた切迫した技術デザインこそが、僕がソビエトのデザインに惹かれる理由でもあるのだが。

マンダラのようにも見えてくる。

ボストーク宇宙船などについては次回とします。

なお、ここでのソ連のロケットについては、(自分の大げさな感想以外は)冨田信之氏の「ロシア宇宙開発史/Russian Space Anthology」というサイトをほとんど参考にしています。(単行本もあるが未読です。このサイトの文章はどれも本当に凄い!)

N1ロケット:

複数のエンジンをクラスターにして推力を大きくするというアイディアの究極が、月飛行を目指して開発されたN1ロケットである。アメリカのサターンが巨大なエンジンを開発したのに対して、ロシアはなんと36個のエンジンをクラスターにして必要な推力を得ようとした。一つが故障するとちょうど反対側のエンジンも停止させるという工夫をしていたらしいが、結局2度の大失敗を経て開発は中止され、有人月着陸は断念された。N1ロケットの壮絶な失敗映像をみるとなんともいえない気持ちになる。ソビエトロシアのデザインを彩る悲劇性に胸が締め付けられる。