これからの計画論の条件(9)計画主体とは何か?カスタマーからステークホルダーへ

9.計画主体とは何か?

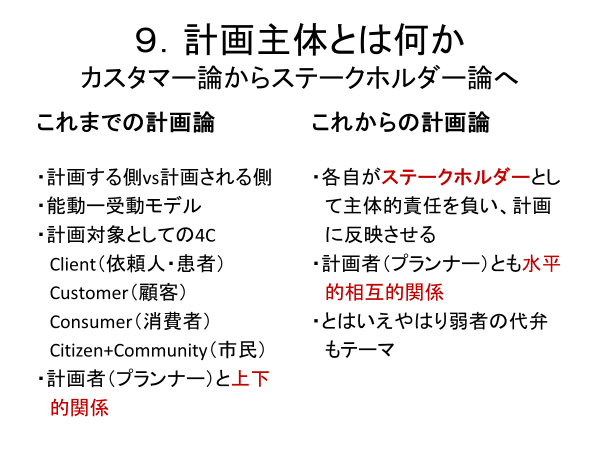

カスタマー論からステークホルダー論へ

従来の(都市)計画論では、計画する側と計画される側とがはっきりと分かれている、「能動ー受動モデル」が前提とされていました。計画する側のプランナーについての議論もありましたが、計画される側(計画対象)はつぎの4つの側面をもつものとして分析されていました。

計画対象の4Cモデル:計画者の役割

Client(依頼者):専門家としての意見を提供する

Customer(顧客):専門家としてのサービスを提供する

Consumer(消費者):クレーム処理?市場原理のもとづく対応

Citizen + Community(市民):民主主義的決定への助力

これらの分析はいまでも重要で、とりわけ、公共サービスの受益者である「市民」がともすれば市民としての義務を忘れてひたすら「消費者」としての要求をしてくる場合があります。そうした場合、計画する側のプランナーは、あくまで上にたっていては、どうしようもなくなるので、結局は各自がそれぞれ事業に対して計画対象も受動的ではなく、何らかの形で当事者=ステークホルダーとして参加してもらって、計画に反映させていくほうが良いことになります。

従来の上下関係的な「能動ー受動モデル」では通用しなくなるのです。計画者と「水平的な相互関係」を築くということです。

ここでは、計画主体の「受け手」論についてまとめました。それではプランナーとしての専門性はどのように機能するのでしょうか。それは(11)で説明することにして、そのまえにどうすれば計画は成功するのかについて、次にまとめます。