日本古典 平安時代 「小野道風」

894年ー966年

平安時代中期の政治家。和様書道を築いた書家として知られる。小野氏は遣隋使で有名な小野妹子を祖先として、多くの学者や能書を輩出した名族。

幼い頃より書に才能があった道風は、その才を認められ宮廷に仕え、数々の輝かしい業績を残した。

日本において、それまで中心だった中国の書(唐様)の模倣から、日本の風土や日本人の感性にあった書を創始した。その優美な書は和様の書と呼ばれ、道風とともに三跡と称される藤原佐理に受け継がれ、藤原行成によって大成され、その後の日本書道に大きな影響を与え続けた。その書跡は野跡と呼ばれる。

代表作品は、真跡『玉泉帖』三体白氏詩巻 「智証大師諡号勅書」「屏風土代」

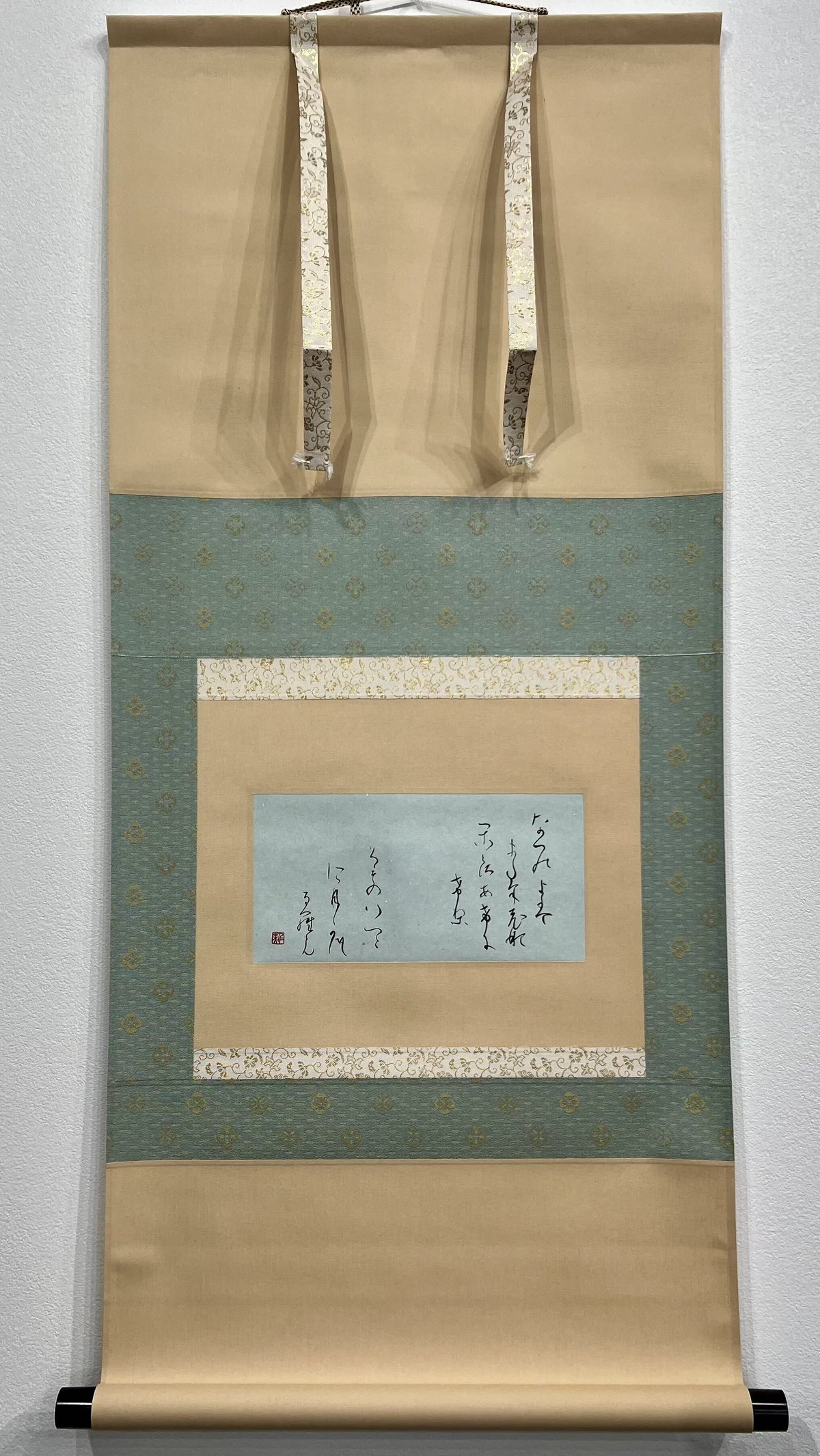

・伝小野道風 継色紙(つぎしきし)

『万葉集』『古今和歌集』等の古歌を集めた未詳私撰集の写本断簡である。古来、道風が伝承筆者とされつつ疑問視されているが、寸松庵色紙(伝紀貫之筆)、升色紙(伝藤原行成筆)とともに三色紙といわれ、仮名古筆中でも最高のものといわれる。色紙型の料紙二葉を継ぎ合わせたものに、古歌一首を散らし書きしたのでこの名がある。

〈読み〉

なつ能(の)よ盤未多与飛那(はまだよひなから)あ希尓(けに)希李(けり)久毛(くも)のいづこに月可倶(がく)る羅(ら)ん

・玄妙個展2021「古典漫遊〜文字の変遷をたどる〜中国編」

・玄妙個展2022「古典漫遊 中国書法から日本の書まで文字の変遷をたどる」

・玄妙個展2023「古典漫遊 中国書法から日本の書まで文字の変遷をたどる」