5年ぶりの訪中~石峁遺跡、黄河、そして白雲観 by 村松弘一(GEN世話人)

======================

昨年11月、約5年ぶりに訪中し、黄土高原を踏査しました。新たに発見された寨溝遺跡・石峁遺跡、そこから黄河、白雲観、そして山西省太原へと向かいました。歴史と観光と電子決済が交錯する現代中国の変化を体感しました。

======================

あけましておめでとうございます。緑の地球マガジンをご覧の皆さま、今年もどうぞよろしくお願いします(昨年も私が年初めのエッセイでした)。

さて、昨年11月5日から13日まで、中国へと行ってきました。コロナ前の2019年9月にゼミで洛陽・西安に行って以来ですので、約5年ぶりの訪中となります。今回は陝西省西安から黄土高原を北上して、陝北の清澗県の寨溝遺跡、神木県の石峁遺跡を巡り、佳県白雲観の付近で黄河を渡り、呂梁山脈を越えて、山西省太原までを踏査しました。

寨溝遺跡は殷代後半の殷墟遺跡と同じ時期で、この遺跡の概要については以前のエッセイで紹介していますのでそちらをお読みください(黄土高原に殷代の都市が現れた! 遊牧と農耕のはざまで )。今回のメインは、二里頭文化(中国では夏王朝と言っています)よりも前、紀元前2300年~1800年ごろの石峁遺跡です(広さはなんと400万平米)。石峁遺跡からは、南方からもたらされたタカラガイ、ワニの鱗板骨や瓦が出土し、また、羊などの家畜も北方の草原を経由して流入してきたことがわかっています。

黄土高原の遺跡の多くは、黄土を上から踏みつけて押し固める「版築工法」によって造られていますが、この石峁遺跡では長方形の石が積み上げられて建物や城壁が築かれています。灰色や茶色、緑色の石がランダムに積み重ねられています。中心的な皇城台遺跡の城壁の高さは30mほど、そこから斜面沿いに谷底50mまで石が積まれています。

石峁遺跡の石はどこから持ってきたのでしょうか。私たちが大同などでよく見る黄土高原の風景は、黄土が深く堆積し、浸食溝があちこちにあるような、まさに黄色い大地です。今回の踏査で、石峁遺跡のある神木県を流れる窟野河の流れに沿って走ってみると、その両岸は岩盤がむき出しになった崖が続いていました。石峁遺跡の石は地元産だったのです。まさに、遊牧と農耕の両方に適し、強固な要塞のような都市を築くことのできる建築材料が近くにあったことが、石峁に巨大な都市が造られた要因であると言えるでしょう。

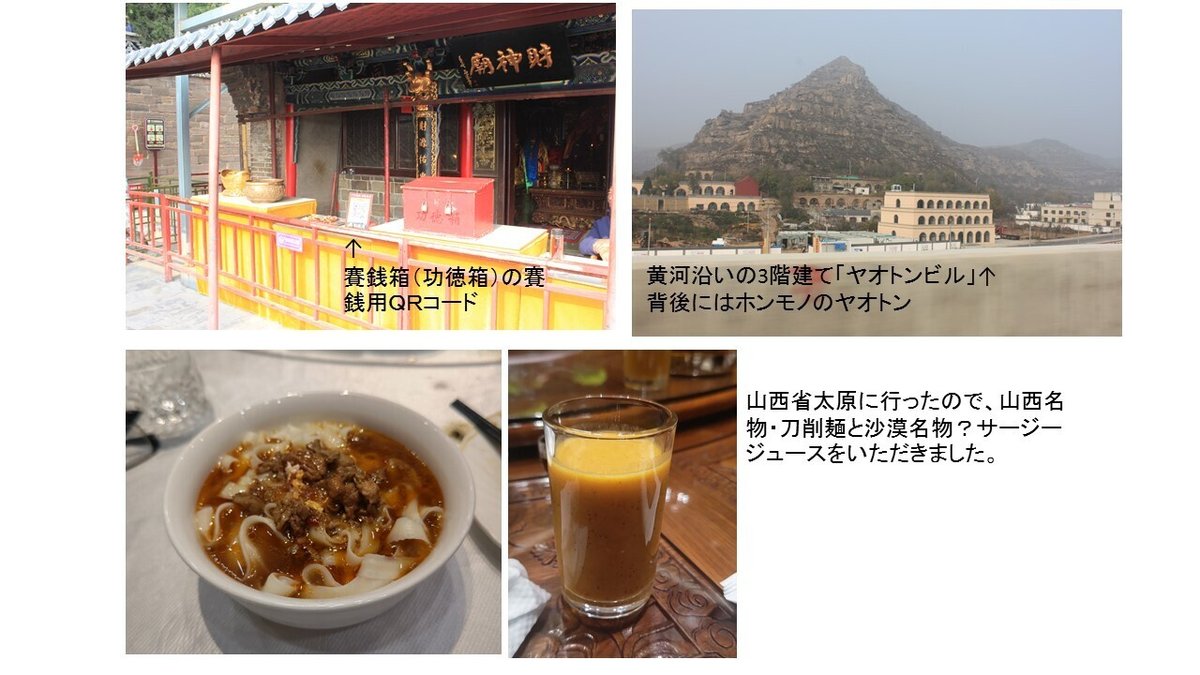

さて、窟野河から黄河に合流し、南へ行くと佳県に至ります。そこは黄河の河幅が狭くなるところで、古くは渡し場があり、渡し船で多くの人々が黄河を行き来していました。白雲観(道教のお寺)は、そういった黄河両岸の人々があつまる場に建てられています。私が行った当日も、廟会(お祭り)ではありませんでしたが、多くの参拝者がいました。

今回の中国の旅では、ほとんど中国元の紙幣を使いませんでした。町中の小さな商店でも、黄土高原の食堂や博物館の物販コーナーでもどこでもAlipay(支付宝)やWeChat PayのQRコードが貼られていて、それをスマートフォンでスキャンして支払いをすることができました(日本人はクレジットカードと連携させる必要があります)。ただ、モノを買うなら電子決済というのは便利でよいのですが、なんと白雲観の御賽銭箱にもQRコードが貼ってありました。そんなの、ご利益あるの?と疑問を持ちました。ところが、今年の正月、増上寺に初詣に行ったところ、なんとPaypayでお賽銭を払うことができるようになっていました。日本も同じ、外国人観光客対応なんでしょうかね。