【現代文の地図】第2講 読解の「読」②対比

現代文が苦手」をこの世からなくす!を目標にYouTubeやこのnoteで情報発信をしているヤマモト健太です。

YouTubeで発信している情報を、noteで文字としても残して置くことで、ウェブで勉強法を調べている受験生の子やその親御さんなどの目にも触れられるかと思いますので、書いていきたいと思います。

私がこのような活動を行うに至った経緯や考えはこちらの記事をご覧ください。

今回は「読むための道具」2つ目、対比

第0講を読んでない方はまずそちらへ!

今回は第2講、読むための道具の2つ目「対比」です。

もしまだ第0講や第1講をご覧になっていない方は必ずそちらの記事を読んでから今回の記事を読むようにしてください。

ちなみに今回の内容の動画はコチラになりますので動画再生が可能な環境にいる方は、ぜひ動画をご覧いただけますと幸いです。

対比とは?

2つの物事を比べるのが対比

「対比」というものについて聞いたことがある人は多いと思いますが、まずは「対比」というものがどういったものなのかを詳しく見ていきましょう。

対比…2つの物事を比べ合わせて、その違いや特徴をはっきりさせること

「対比」というのは、別の何かと何かを比べて、より特徴をはっきりさせることです。

筆者は自分の伝えたいことを「主張」として述べていくのが、評論文というものですが、ただただ自分の意見だけを伝えても分かりにくいため、自分とは異なった考えを示すことで、より自分の意見を分かりやすくするために対比を用います。

言い換えれば、筆者の主張を強めるために対比を行うわけです。

例えば、「日本は集団主義である」という内容を筆者が伝えたいとします。

この場合、ただ日本の特徴を述べていくよりも、アメリカなどの他の国の特徴を示すことで、よりはっきりと日本の特徴が分かりやすくなります。

ここでは「アメリカは個人主義である」などです。

さらに第1講でやった通り、具体例を用いることでより分かりやすくなります。

日本…和室(ふすまに代表されるように、部屋の区切りがあいまい→家族との区切りがはっきりしていない→集団主義)

アメリカ…洋室(自室に鍵をかけれたり、部屋の区切りがはっきりしている→家族一人ひとりを尊重→個人主義)

どちらが筆者の言いたいことなのか

対比において大切なことは、対比されている内容のどちらが筆者の主張なのかを考えることです。

上記の例であれば、日本の特徴を伝えることが筆者の目的です。

対比されるものの条件

対比において一つ覚えておいて欲しいことは、対比は共通性のあるものでないと成立しないということです。

「日本」と「アメリカ」は違う国ですが、「国」という点では共通しています。

これが「日本」と「カレー」では対比になりません。

必ず対比されている以上、共通点もあるので、相違点だけでなく共通点も意識するようにしましょう。

対比構造そのものが主張のパターン

対比において1点注意があります。

それは、まれに対比構造そのものが主張の場合もあるということです。

基本的には対比しているもののうち、どちらかが筆者の主張になることがほとんどですが、中にはどちらかに力点を置いているのではなく、その対比構造そのものが主張になるパターンもあるというわけです。

例えば、

関西人には面白い人もいれば、面白くない人もいる。

この場合、「面白い人」と「面白くない人」ということが対比構造になっていますが、どちらか片方について言いたいのではなく、「どちらもいるというその構造」そのものが主張になっています。

そして多くの場合、このパターンでは「一般的には対比構造になっていないもの」が前提になっています。

今回の例であれば、

「関西人には面白い人もいれば、面白くない人もいる。」

という主張の背景には

「関西人=面白い」と思っている人がいる

ことが前提になっているのです。

※実際に関西人が面白いかどうかは今回はスルーします(笑)

対比の種類

対比がどういうものか分かったので次は具体的に対比というものの種類を見ていきましょう。

①異なるもの同士

オーソドックスな対比がこの「異なるもの同士」の対比です。

・日本↔アメリカ

・自然↔人口

・民主主義↔社会主義

など、別のもの同士を比べる形の対比です。

②時間の対比

少し気づきにくい対比として「時間の対比」があります。

・明治時代↔現代

・古代↔近代

・1980年代↔2000年代

など、同じものの、「時間的な比較」をするのがこの「時間の対比」です。

①の「異なるもの同士」の対比とは違って、あくまで話している内容は同じものなので、対比という意識が向きにくいのですが、とても頻出の対比です。

③複数の対比

最初の対比の定義の部分で「2つの物事を比べること」と述べましたが、実は2つ以上の複数のものが対比される場合もあります。

・日本↔アメリカ↔イギリス

・物理学↔生物学↔化学↔地学

など、数が増えれば増えるほどややこしくなるので、どういった部分で共通し、どういった部分で違いがあるのかを必ず意識するようにしましょう。

④一般論と筆者の主張

最も大切と言ってもよい対比が「一般論と筆者の主張」の対比です。

一般論とは「世間一般で考えられている考えのこと」です。

評論文を書く際、筆者は自分の主張を持っているわけですが、その主張が世間一般で考えられている当たり前のことであれば、わざわざ主張する必要がありません。

例えば、「日本には四季がある」なんてことは誰でも知っているため、わざわざ述べても仕方がありません。

このことから筆者の主張は一般論と対比構造になるということが分かります。

この一般論と筆者の主張に関する対比については大切なので、事項でもう少し詳しく見ていきたいと思います。

一般論について

一般論VS筆者の主張は頻出!

筆者の主張が一般論と異なるものになることは先ほど述べましたが、それは評論文というものが、そもそも問題意識をスタート地点としていることが多いため、このパターンが多くなるという理由があります。

世間一般の人々がまだ問題視していないこと、そこに関して筆者が問題意識を感じるからこそ主張する価値があるわけです。

では、実際に現代文の文章を読んでいく際に、この知識をどう活かすのかを説明します。

一般論を表す表現を見つけたら逆説を予測する

一般論を示す表現というのがいくつかあります。

例えば、

・普通は〜

・一般的には〜

・多くの人は〜

・〜と考えられがち

などです。

こういった表現とともに一般論が用いられることが多いのですが、この表現を見つけたら、その後に筆者の主張が来ると予測できます。

さらに、その主張は一般論とは異なる内容になるため、一度「しかし」などの逆説表現が来る可能性が高いのです。

その逆説表現の直後が筆者の主張になるわけです。

現代文では筆者の主張を掴むことが何よりも大切なので、この構造を知っておくことで、どこに筆者の主張が来るのか分かりやすくなります。

まとめると以下のような構造です。

一般論 → 逆説表現 → 筆者の主張

譲歩について

一般論に関して大切なものの一つとして、譲歩表現があります。

譲歩表現とは「自分の主張の一部または全部を曲げて、相手の意見と折り合いをつけること」です。

一旦、相手の意見を受け入れてそこから自分の意見を伝える表現のことです。

「確かにあなたの言うことはわかる。でもこうじゃないかな?」

このような形で、ただ相手の意見を否定してから自分の意見を言うよりも、一旦、相手の意見を受け入れることで、その後の意見が通りやすくなります。

これは日常会話でもよく使われるもので、意識的にせよ無意識的にせよ使っている人は多いと思います。

この譲歩表現は先ほどの「一般論→逆説→筆者の主張」という流れととてもよく似ています。

譲歩する内容は一般論でそこから逆説、そして筆者の主張がくる。

そのため譲歩表現と頻繁に一緒に使われる表現を覚えておけば、逆説を予測し、さらにその後の筆者の主張をつかみやすくなります。

情報表現で使われる表現には

・もちろん

・確かに

・無論

・当然

などがあります。

対比センサーを働かせよう

いかに対比に気付くかがポイント

対比で大切なのは、いかに早くその対比に気づくかです。

対比に気づいた後の対処法については最後の項で述べますが、まずそもそも大変に気づくことが最優先です。

以下のような「対比を示す表現」を見つけたら必ずチェックしましょう

相違点

・それに対して

・一方

・違い

・異なる

・差

・ズレ

・隔たり

・齟齬

など

共通点

・同じ

・共通

・似ている

・一致

・〜も

など

変化(過去表現)

・以前は

・かつて

・◯◯世紀

・◯◯時代

など

変化(変化を表す語)

・変化した

・変わる

・移る

・〜化

・〜になる

など

以上の表現はあくまで一例で、丸暗記する必要はありません。

出てきたときに、対比表現に気付けることが大切です。

この先対比が来るぞ、と予測できるようになりましょう。

対比に気付いたら?

対比は「読み分け」て「つなぐ」

最後に、対比に気付いたらどう読んでいくかを説明します。

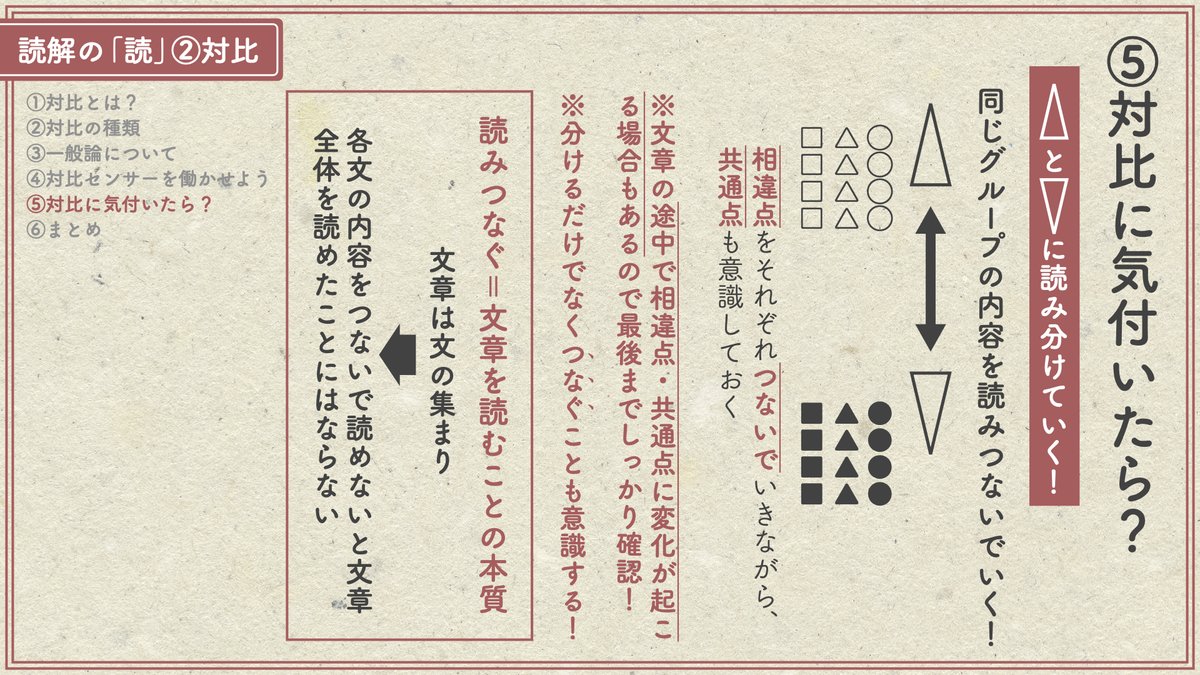

それぞれ比べられているものに△と▽のマークをつけて読み分けていくのがオススメです(上の画像参照)。

同じグループ同士の内容を読みつないでいくことが大切です。

どういった点で違うのかを掴み、△なら△、▽なら▽というように、同じグループ同士で内容をつないでいくのです。

もちろん同時に共通点も意識しておくことが大切です。

比べられているもののうち、今どちらの話をしているのかを絶えず意識しましょう。

対比というと、つい「読み分ける」ことばかりに意識が向きがちです。

同時に同じグループのものをつなぐことを忘れないようにしてください。

第0講で「要約」の大切さを説明する際にも述べましたが、文章を読むということの本質は「読みつなぐこと」です。

文章は文の集まりです。

それらの内容をつないで読めないと文章全体を読みたことにはなりません。

この「内容をつないでいく」という意識が本当に現代文では大切です。

対比でも、内容を分けることはできていても、その分けられた内容同士を繋いでいくという意識がどうしても薄くなりがちです。

内容をつなぐことに意識を向けましょう。

対比に気付いた上で読んでいく際に、1点注意があります。

それは「文章の途中で相違点・共通点に変化が起こる場合がある」ということです。

さっきまでは対比で別物だと述べられてきたのに、「でも実は結局同じなんだ」というような形で内容が覆ることがあるのです。

そのようなケースもあるので、対比関係については最後までしっかりと確認するようにしてください。

まとめ

最後にまとめの画像を貼っておきます。

「対比」は現代文を学んだことのある人であれば、必ず耳にしたことがあると思いますが、実際に使いこなせていない人は多くいます。

まずは文中で対比に気付くこと。

そして、しっかりと読み分け、つなぐこと。

これらを意識できれば内容は完璧に掴めたも同然です。

ぜひ意識してみてください。