ヒアルロン酸の特徴とゲル

ヒアルロン酸は人の身体に欠かせない高分子です。

分子の枝分かれの無い、グリコサミノグリカン(ムコ多糖)と呼ばれる多糖類の一種です。

グリコサミノグリカンは動物のあらゆる組織に存在します。

今回ご紹介するヒアルロン酸は、人の関節や眼のガラス体、皮膚などに存在します。

特に、関節の潤滑剤として重要な役割を果たしています。

ヒアルロン酸は1934年、ウシの眼の硝子体から発見されます。

発見後、人の皮膚や関節液、ニワトリのトサカ等からも分離され、多くの動物が持っている物質ということが明らかになります。

1950年には、ヒアルロン酸の化学構造も解明されます。

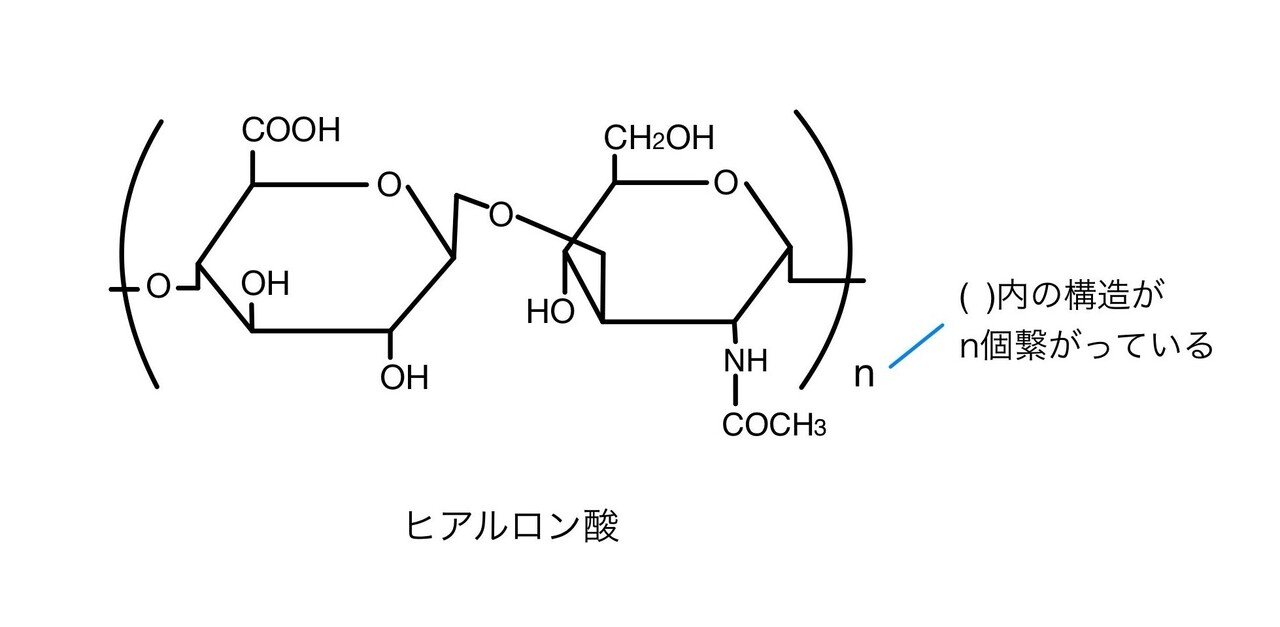

上図のように、D-グルクロン酸 とN-アセチルグルコサミンの2つの糖が繰り返し繋がった構造をしています。

直鎖状の高分子で、分岐の無いシンプルな構造をしています。

分子量は80万~100万と高いため、低い濃度でも溶かし難いです。

カルボキシル基(COOH)を多量に持つため、負の電荷を持つ高分子=ポリアニオンとしても知られています。

このため、ヒアルロン酸とアニオンを掛け合わせた「ヒアルロナン」という名で呼ばれます。

*日本ではヒアルロン酸と呼ばれるのが主流です。

ヒアルロン酸は高い保水性と粘性を持っています。

2%の低濃度でもゲルに近い性質を示します。

一般的に市販されているのはヒアルロン酸の水溶液ですが、

写真のように粉末タイプもあります。

ただし、販売されているのはごく少量です。

熱湯にヒアルロン酸ナトリウムの粉末を加えて溶かせば、水溶液が出来ます。

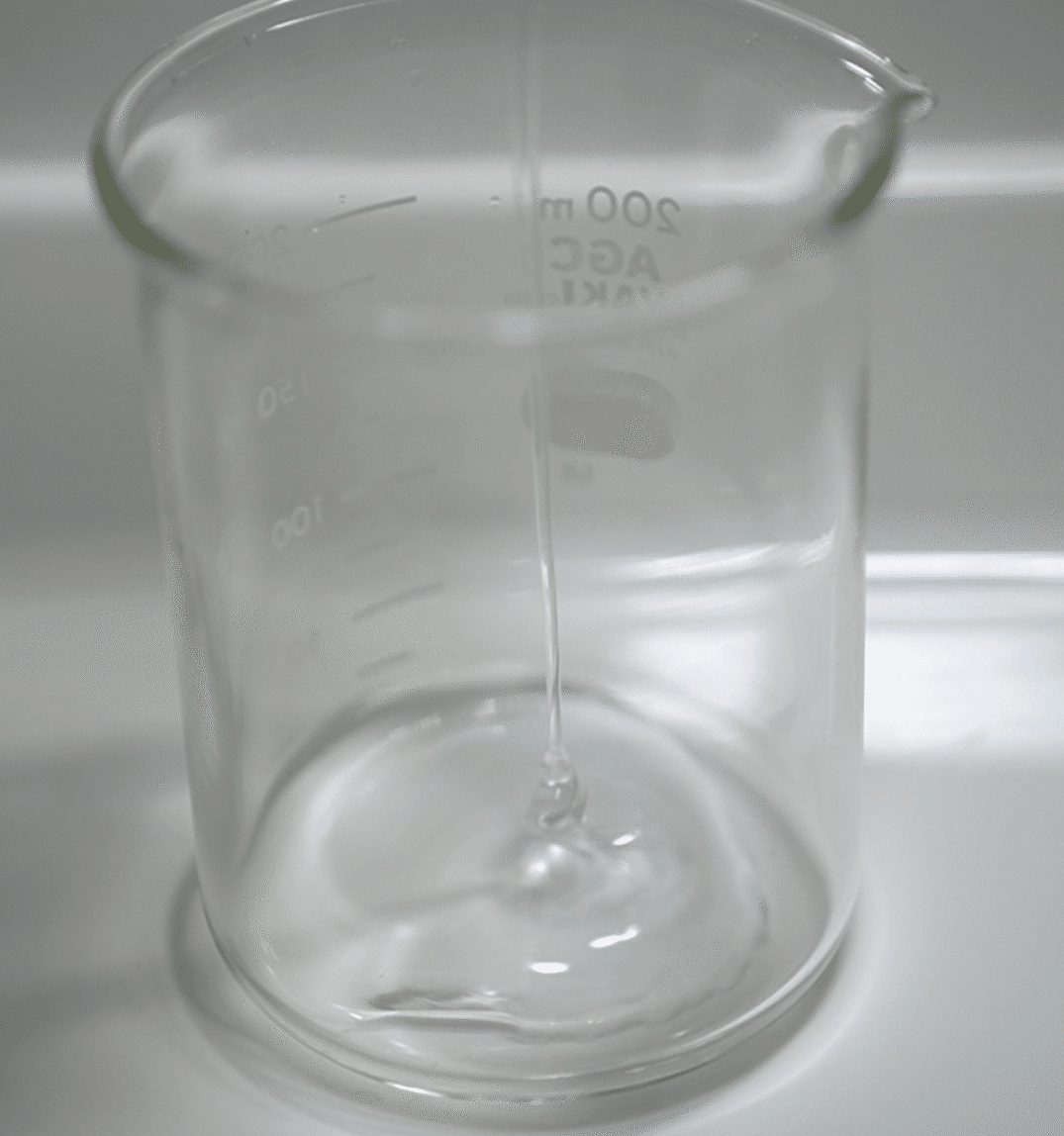

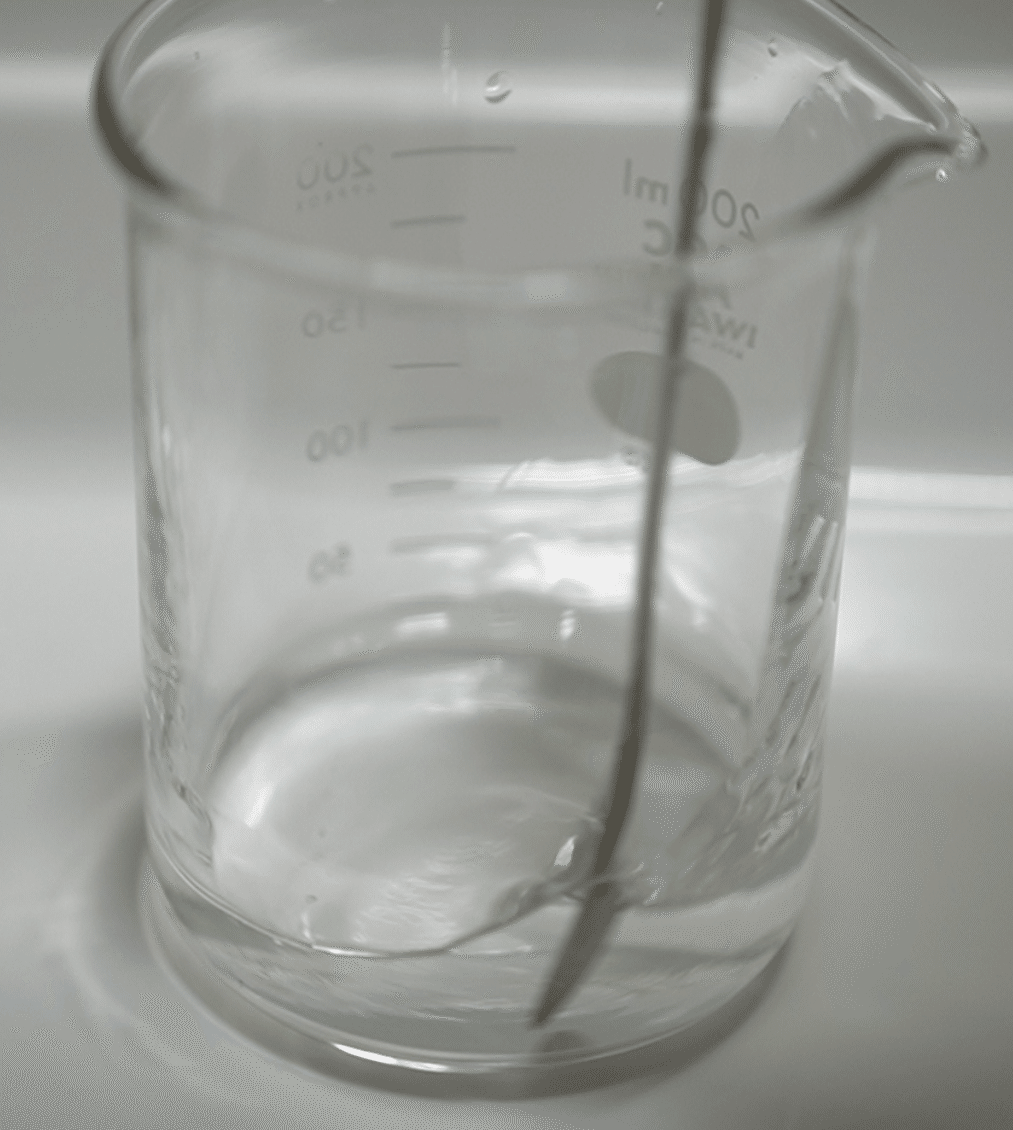

写真は1%の水溶液ですが、溶かすのに時間がかかります(1~2時間混ぜ続ける必要があります)。

1%だと流動性があり、扱いやすいです。

2%になると、粘性が高くなり、ゲルに近い状態になります。

溶液の入ったビーカーを傾けても、なかなか流れ落ちてきません。

水飴のような水溶液です。

粘りがあります。

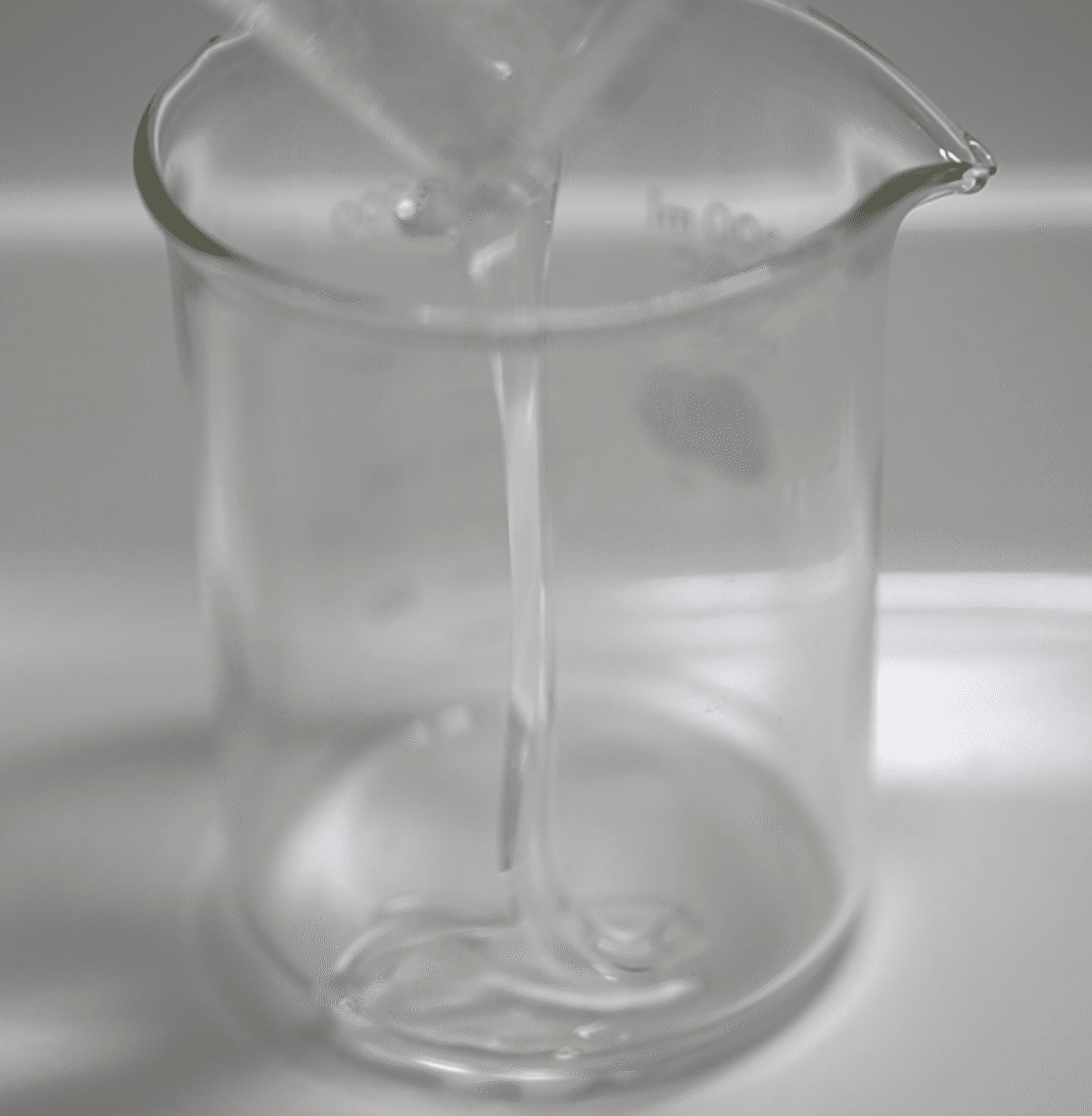

水溶液を攪拌していると、中央の部分が盛り上がります。

この現象を、ワイゼンベルグ効果と呼びます。

料理でクリームなどを混ぜるときに見たことがありませんか?

ヘラや棒などにクリームやソース、ケチャップなどが巻き付き、上昇してくるのがワイゼンベルグ効果なんです。

粘弾性体にみられる性質です。

大雑把に言えば、ある程度高い粘性をもつ流体にみられます。

水溶液の濃度が3%になると、流動性はほぼなくなり、ゲルのような状態になります。

それ以前に、溶かすのは困難です。

ちなみに、ホウ砂水溶液を加えても洗濯糊のようにゲル化しません。

4%のホウ砂水溶液を少しずつ加えて混ぜても、わずかに粘性が高くなる程度で、入れすぎるとヒアルロン酸水溶液の濃度が下がり、かえって粘性が下がります。

人工イクラのように、乳酸カルシウム水溶液を使っても効果はほとんどありません。

金属イオンによる橋架けが無い訳ではありません。

しかし、効果は限定的です。

アルコールを加えるとさすがにゲル化します。

アルコールには溶けないため、ヒアルロン酸が凝集して塊のようになるんです。

ただ、これは他の多くの水溶性高分子にも同じことが言えます。

特に珍しいことではありませんw

ヒアルロン酸は、工業的にはニワトリのトサカから分離することで作られています。

冒頭でご紹介したように、ヒアルロン酸は人体の様々な組織に存在します。皮膚に潤いを与え、関節では潤滑剤(骨と骨の間の滑りをよくする)やクッション剤としての役割を果たしています。

各組織の状態維持など、その役割は多岐にわたります。

ヒアルロン酸の用途は化粧品だけでなく、関節への注入や眼科手術の補助剤として使われています。近年では、皮膚への注入も行われています。

ヒアルロン酸は加齢によって減少し、そのため肌の張りがなくなり、乾燥し易くなります。

ただ、皮膚への注入で改善するのは一時的なものなので、現時点では、過度な期待は禁物です。

今回ご紹介したように、粉末でも販売されていますが、正直に水溶液を買った方が良いですね。手間を考えると、わざわざ溶かして作るメリットはないですw

いいなと思ったら応援しよう!