構造色とゲル

南米にモルフォチョウという綺麗な青色をした蝶が生息しています。

翅(はね)には金属光沢が有り、世界一美しい蝶とも言われています。

モルフォチョウ(Wikipedia)

ところが、モルフォチョウの翅には色素がありません。

では、何故青い色をしているのでしょうか?

モルフォチョウの翅の鱗粉を電子顕微鏡で観察すると、

表面に1μm(1mmの千分の一)以下の微細な縞模様が見えます。

縞模様は光の波長とほぼ同じサイズのため、光の干渉が羽根の表面で起こります。

このとき、青い波長の光が表面で反射されるため、羽根は青く見えます。

このように、光(可視光)の波長以下の微細な構造によって表現される色を「構造色」と呼びます。

ちなみに、モルフォチョウの雌は茶色であることが多く、綺麗な青は雄の特徴のようです。

構造色の例で代表的なのはシャボン玉とタマムシです。

シャボン玉は、光の波長付近の薄い膜による光の干渉によって色付いて見えます。

一方、タマムシは翅に微細な層構造を持っており、光沢を放つ不思議な色の要因になっています。

法隆寺の玉虫厨子には、装飾としてタマムシの翅が使われました。

しかし、今ではほとんどの翅が失われています。

構造色は洗っても落ちないので、ハンカチや衣服などへの応用が行われています(帝人ファイバーのモルフォテックス)。

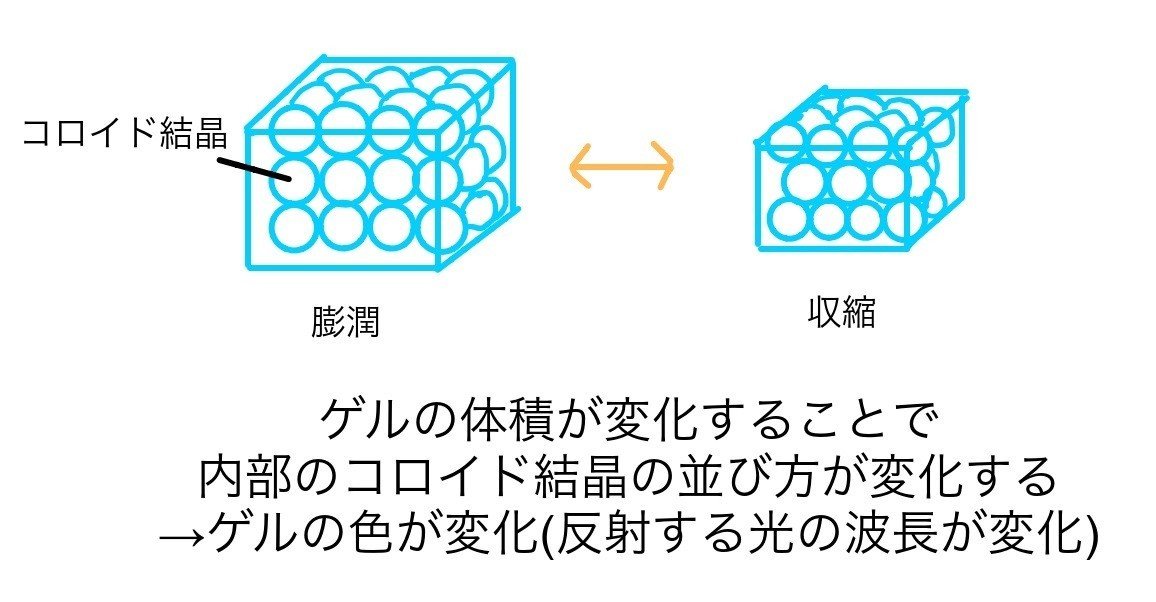

構造色を使ったゲルの研究も行われています。例えば、ゲル中のコロイド結晶の構造(並び方)を変えることで、ゲルの色を変えることが出来ます。

コロイド結晶の並び方が変わると、反射する光の波長も変わることを利用しています。ゲルの表面を指で押すと、押した部分だけ変色させることも可能です。

この原理を利用すれば、形や大きさを変えると色も変わるゲルを作る事が出来ますね。

使用する物質を工夫すれば、電圧をかけたり、温度を変化させることで色の変わるゲルを作ることも出来ます。

構造色はその構造が崩れない限り、退色することがありません。また、見る角度によって色を変える事も出来ます。

シャボン玉のような身近な構造色を探すと面白いかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!