パリ・オペラ座の日々1993~1994:11月7日 サンジェルマン・アン・レイ「Jacqueline Cochet追悼公演」

11月7日

お天気が悪く迷っていたが、結局サンジェルマン・アン・レイのバレエ公演に出かけることにする。PM2時くらいに駅に着いたので、まずは城の中の国立考古学博物館 を見学。フランスの先史時代からメロヴィング王朝時代までの遺物にフォーカスたした展示。紀元前の青銅器、壺、原人の遺骨の再現展示などあって面白い。博物館の入っている城自体も重要な文化財で、ルイ14世時代までは国王の居城のひとつであったと。

午後3時にチケットを購入して、4時までは腹ごなしでカフェで一服。劇場前でウロウロしてたら、普段着のロルモーがやって来て会場入りしていた。

この日は、プラテール、ロルモーの恩師であったJacqueline Cochetさんの追悼公演。所縁のあるこの二人のエトワールを中心に、パリ・オペラ座のダンサー数人、そしてCochetさんの教え子達も参加しての舞台。僕らの斜め前の座席には普段着でニコニコ笑顔のマニュエル・ルグリが居たりして、とても楽しい時間を過ごした。すぐ目の前の区民集会所みたいな舞台の上でシリル・アタナゾフが「牧神の午後」を踊るなんて!忘れがたい素晴らしい舞台だった。

サンジェルマン・アン・レイの街は、静かで洒落ててとても良かった。カフェでも公演会場でもアジア系は我々だけだったのも印象的。

RER 24F

RER 32F

公演チケット 250F

カフェ 76F

プログラム 30F

ベスティエール 20F

博物館入場料 26F

この公演のことをどうやって知ったのか記憶が定かではないのですが、おそらく仲良くしていたバレエ観劇仲間のS女史から教えてもらったのでしょう。パリ・オペラ座のエトワールが何人か参加する公演が、7日にパリ郊外で開催されると聞いていました。

当日はお天気が悪く、語学学校などウィークデイに予定が立て込んでいることもあり、行こうか行くまいか迷っていたのですが、思い切って出かけることにしました(結果的にこれは大正解。見逃していたらきっと後悔していたでしょう)。

僕達が住んでいたサン・マンデはメトロ1番線の東端でしたが、この日出かけたサンジェルマン・アン・レイという町は正反対のパリ西端に位置します。メトロで直接ではなく、途中のどこかでRERという郊外電車に乗り換えたと思います(RERのA1線の終点がサンジェルマン・アン・レイ)。パリ20区内ではなく、ボンリュウと呼ばれる郊外エリア。

(RERというのはメトロとは異なる郊外通勤電車的な存在。この2階建て車両よく覚えています。東海道線みたいな感じかな)

パリの中心である20区の外に出て郊外エリアに入ると、移民や所得水準が低い人々を中心とした、やや殺伐とした街の光景が広がるのが一般的です。でもこのサンジェルマン・アン・レイ(Saint-Germain-en-Laye)という町はずいぶん様子が違っていました。

RERの駅からは少し離れた場所にあるPlace du marché-Neufの広場。

少し街を散策してもアフリカ系、アジア系の人がほとんどいない。寒いからカフェで一服と思って扉を開けた瞬間に、店内みんなの視線がこちらに集まったような気がしました。凱旋門エリア、新都心のデファンスへのアクセスが良いこの町は高級住宅街なんです。パリ西端の16区は高級エリアで有名ですが、その延長ということになるんでしょう。

目当てのバレエ公演までは時間があったので、駅のすぐそばにあるサンジェルマン・アン・レイ城と、その中にある国立考古学博物館(Musée des Antiquités nationales)を見学することにしました。ここはなかなか楽しかったです。フランス、イル・ド・フランス地域の先史時代からメロヴィング王朝期までの遺物を展示する博物館です。

サンジェルマン・アン・レイ城はとても立派です。ルイ6世からルイ14世の治世まで国王の居城のひとつだったそうです。

現在の建造物はフランソワ1世によって再建されたもの。このお城の内部が国立考古学博物館になっています。

お城の中庭で。手には厚手のコートを持っていて寒そう。

さてここからが本題のバレエ公演(笑)

公演のタイトルは「Pas et traces」 ”舞踏とその軌跡”くらいの意味かな?正確なところはちょっと分かりませんが。

サンジェルマン・アン・レイの国立音楽舞踏学校で36年間指導にあたっていたJacqueline Cochetさん(1991年に他界)を追悼する趣旨の公演だったようです。当時のパリ・オペラ座バレエ団エトワールの、エリザベット・プラテール、ジャン・イヴ・ロルモーは、このCochetさんの指導を受けたということで、この二人を中心に、他には

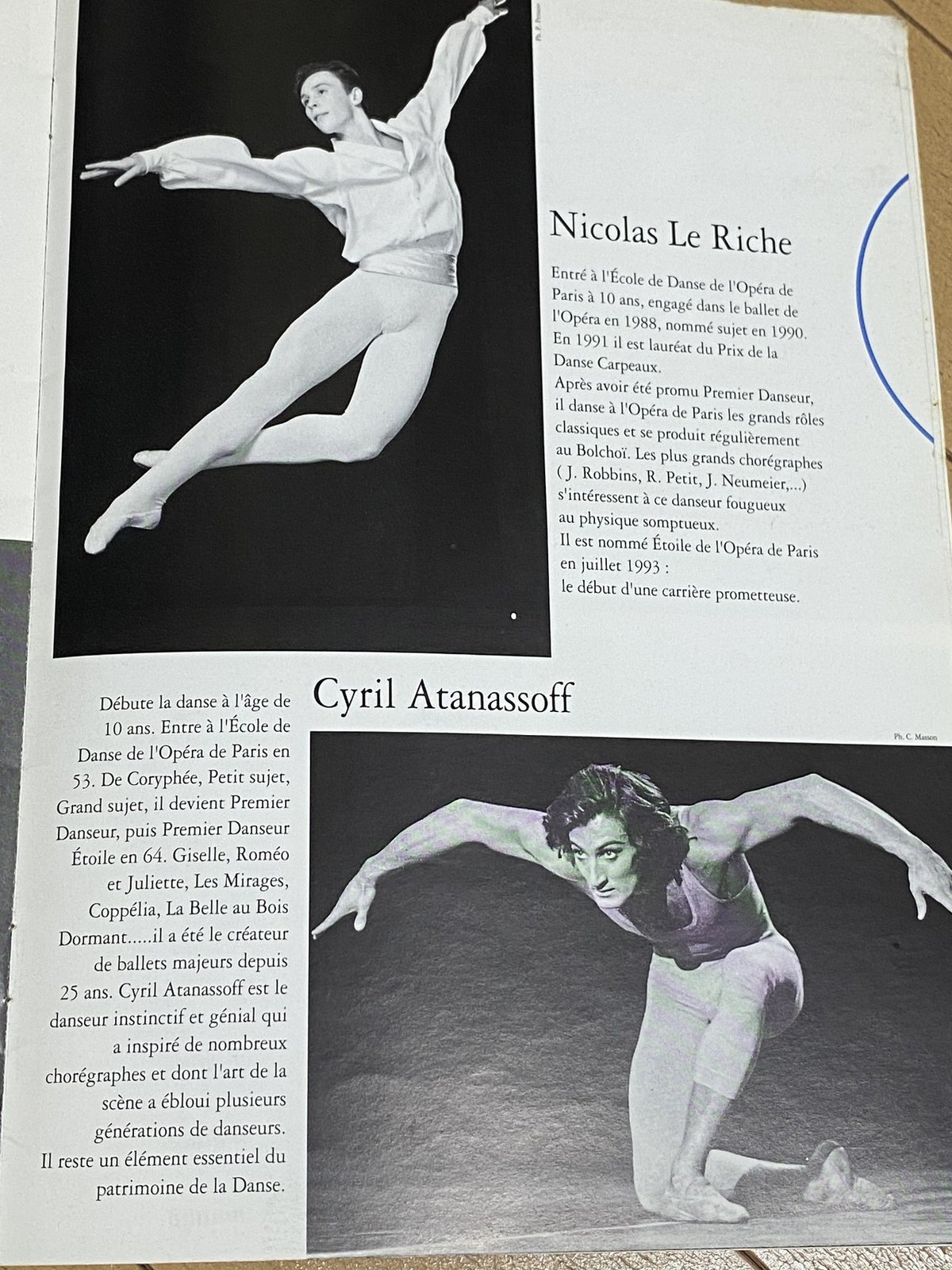

ニコラ・ル・リッシュ

シリル・アタナゾフ

オーレリー・デュポン

クレルマリ・オスタ

ベネディクト・カルドン

ステファン・ファヴォラン などが出演しました。

会場はThéâtre Alexandre Dumas 御覧の通り、こじんまりとした区民集会所みたいなホールです。キャパは200人入らないくらいでしょうか。小さいけれど座席はしっかりしていて、居心地の良い劇場でした。でも舞台がほんとに小さくて、舞台上は6人くらいでいっぱい…みたいな感じ。みんなの地元の小さなバレエ教室の発表会をイメージしていただければ良いかと。

想像できますか?プラテール、ロルモー、ル・リッシュ、オーレリー、そしてシリル・アタナゾフ(!)が区民集会所で踊る姿(笑)

パンフレット。12ページくらいの薄いものだけど購入しておいて良かった。

当時のオーレリーはまだスジェの階級でした。現在はオペラ座の芸術監督ですよね。

プログラムに挿入されていた告知。演目順を当初の予定から変更したこと、オスタがリハーサルで怪我をしてしまったので、そこは代役を立てることが伝えられています。

肝心のバレエについては記憶がぼんやりなんですけど、演目の並びはこんな感じでした。

この中で強烈に印象に残っているのは、シリル・アタナゾフが演じた「牧神の午後」。アタナゾフ一人だけだったか、ニンフ役が誰かいたか記憶が曖昧ですが、背景も大道具もほとんど無い状態で、あの牧神が悶々とするシーンを演じていてグッときました。すでにオペラ座は引退していましたが、伝説的なダンサーでしたので間近で観ることができたのは幸せでした。

客席にはオペラ座のダンサーも観客として来ていて、斜め前の席にマニュエル・ルグリが座っていてびっくりしました。出演者達も客席をウロウロしてたりして、なんともサンパチックな雰囲気の一夜でした。これは足を運んで本当に良かったです。