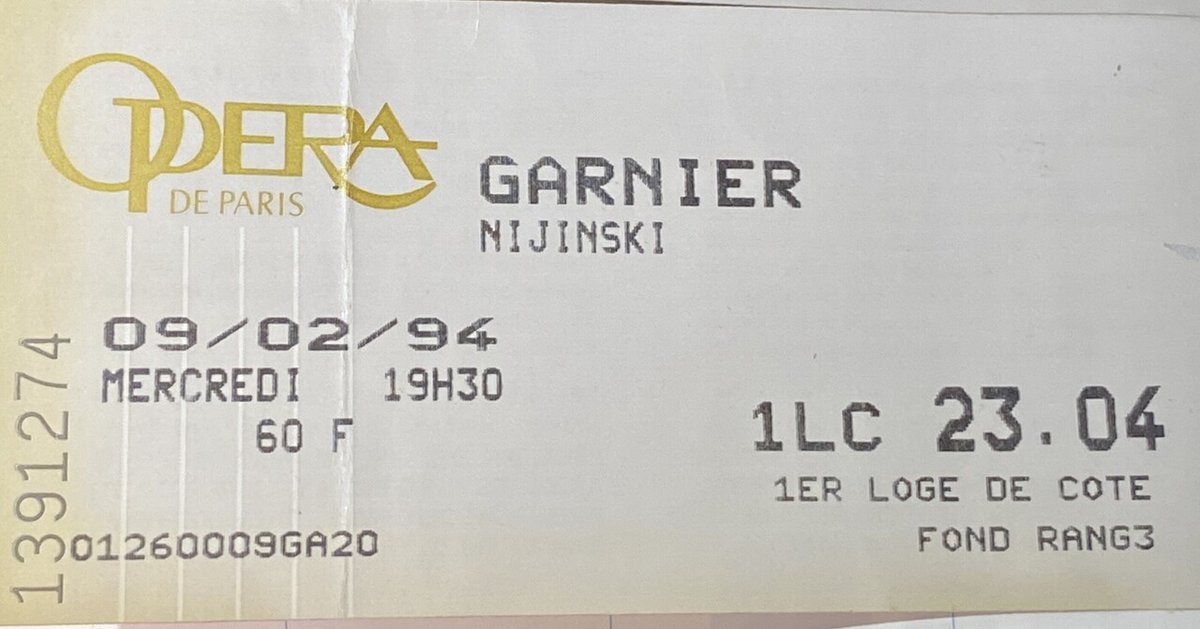

パリ・オペラ座の日々1993~1994:2月9日 パリ・オペラ座「ニジンスキー」①

2月9日

朝はチケットの買い出し。最前列の真ん中をゲット。くるみ割りの時よりずいぶん楽に買えた。窓口の行列の先頭付近に、クリスマスパーティーで一緒だった山元さん御夫婦がいた。少し話したら、サンドリンヌは6月に福岡に行くらしい。

(雪)を電話で呼び出して、レピュブリックへ帰国用のスーツケースを買いに行く。ものすごく大きいのを2個購入。一度家へ帰ってお昼寝。

夜は正式な「ニジンスキー」プログラムの初日。同じロッジ内に同席したアメリカ人のお喋りがやかましかったけど、舞台は素晴らしい。春の祭典でのオーケストラの頑張りは目を見張るものがある。チョン・ミュンフンの力がすごい。ピエトラガラも最高に良かった。帰りはS女史とお茶して、車でバスチーユまで送ってもらった。感謝。

オペラ座チケット 740F

カフェ 12F

雑誌Figaro 6F

パン 7F

Quick 40F

バッグ 59F

Rayon d’or カバン屋 179F

プログラム 60F

さて、いよいよ僕らがフランス滞在中に観ることができる最後のプログラムがオペラ座で始まりました。このプログラムの公演期間が終わる頃には日本への飛行機に乗り込みます(T_T)/~~~

一抹の寂しさと、日本での新しい生活への期待感、フランスで過ごした日々の充足感など、いろんな気持ちがごちゃ混ぜの微妙な時期でした。とにかく買えるチケットは全部押さえて、この目に何もかも焼き付けておきたい…そんな気合で毎晩のようにオペラ座へ通いました。

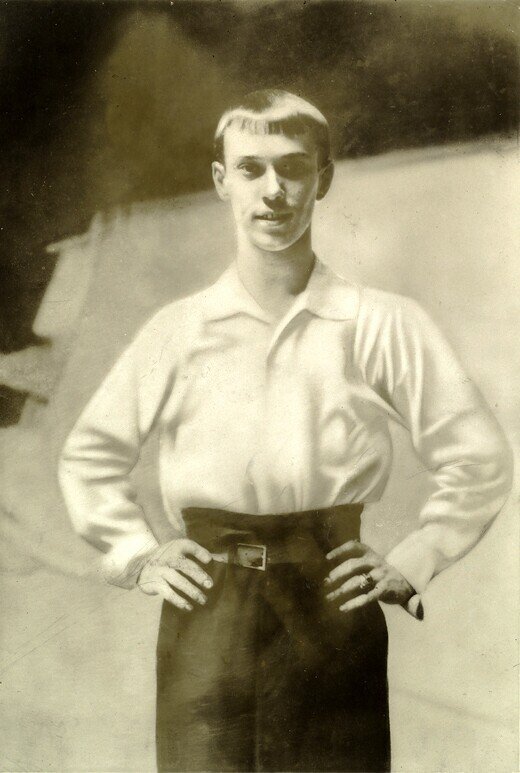

「ニジンスキー」プログラムは、その名の通り伝説のダンサー、ワツラフ・ニジンスキーに焦点を当てた内容です。その活躍から100年以上が過ぎた現在でも、20世紀以降のダンサーとしては最重要人物と言って過言ではないでしょう。彼の素晴らしい所は、ダンサーとしての不世出の優れた資質と、舞踏というものを新しい次元へ導くクリエイティビティーを併せ持っていたことです。

(17歳のニジンスキー。サンクトペテルブルクの帝室バレエで踊っていたころでしょうか)

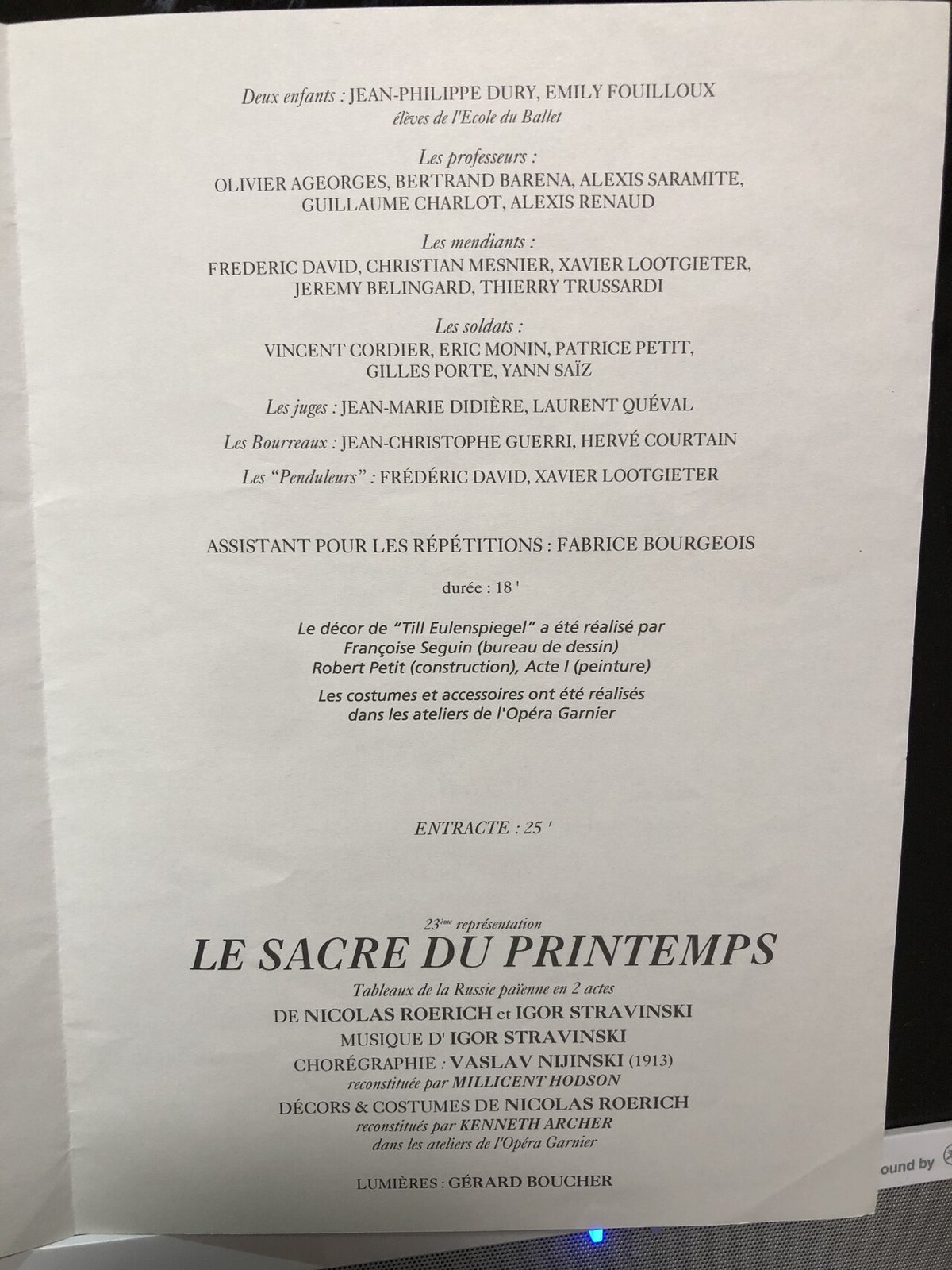

もちろんニジンスキーが残した伝説的な舞台の数々は、彼一人の力で実現したものではなくて、バレエ・リュスを率いたディアギレフの存在が大前提としてありました。そしてストラヴィンスキー、ドビッシー、リヒャルト・シュトラウスといったスーパー巨匠の作曲家たちとのリアルタイムでのコラボレーションも。「春の祭典」に関する文献を読むと、ピアノの前のストラヴィンスキーと共に同じスタジオで振りを練り上げていくニジンスキーの姿が目に浮かんできます。それも狂気寸前のギリギリの危ういせめぎ合いの中で。

(1913年パリのシャンゼリゼ劇場で行われた初演時のキャスト)

この「ニジンスキー」プログラムの3演目の初演は1913~1916年です。1914年からは第一次世界大戦がはじまり、1917年にはロシア革命が起こります。1909年の旗揚げから、パリをはじめとする西欧の舞台芸術に革命を巻き起こしてきたバレエ・リュスですが、ディアギレフ、ニジンスキー、フォーキン、バクストなど中心人物はみなロシア人ですから、当然のように大きな影響を受けることになりました。全ての作品を知っているわけではないのですが、バレエ・リュスの最良の作品というのは、はやりこのロシア革命以前のディアギレフとニジンスキーが協力していた時代に集中しているように思います。

「ペトルーシュカ」(1911年)

音楽:ストラヴィンスキー

振付:フォーキン

美術:ベノワ

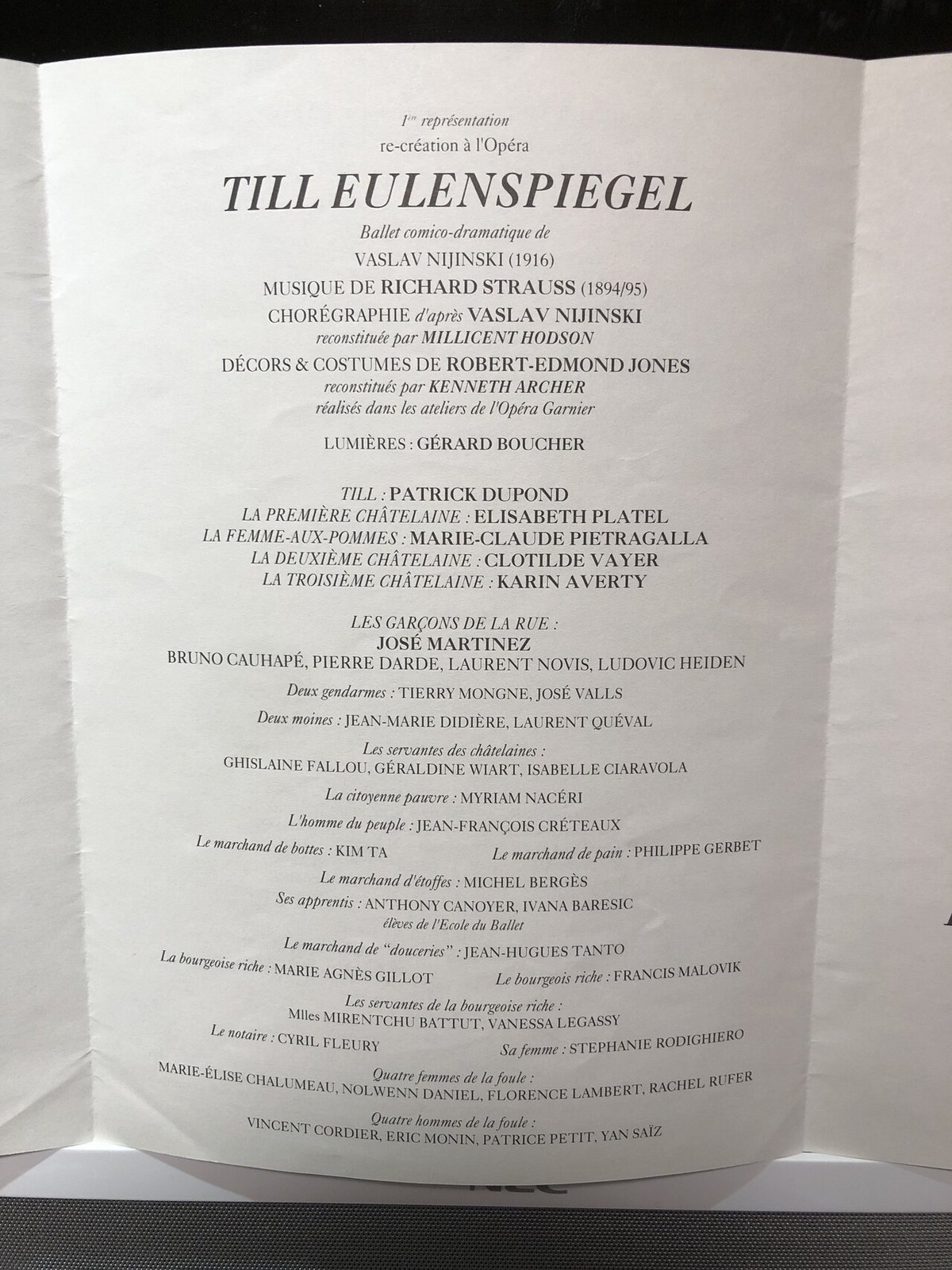

「ティル・オイレン・シュピーゲル」(1916年)

音楽:リヒャルト・シュトラウス

振付:ニジンスキー

美術:ジョーンズ

「春の祭典」(1913年)

音楽:ストラヴィンスキー

振付:ニジンスキー

美術:レーリヒ