歴史快道を自転車で往く#04 中山道_ 番場宿〜鳥居本宿〜高宮宿篇

毎週末に、嬉々として出かける旦那に、最初は何が面白いのか分からないと言っていたカミさんが興味を持ったらしく、同行を申し出てきました。

おぉそう来たか!他人がやってることが気になるのは人の性。よしよし、それなら連れて行ってやるよと、彼女を運転手にして、前回行った醒井宿まで向かいました。

「へぇこんなところがあるなんて」

そうだろ?見てみたくなるだろ?したり顔で彼女の顔を覗き込んだ。これで協力者を一人獲得したというわけで、これから先のことを考えると、同行者がいるのはなかなか心強い。

自動車を醒ヶ井駅に停める。

ここまで来ると、電車に乗っている時間のほうが、自転車に乗っているより長くなってしまうので助かりました。次は長期休暇を利用して、泊まりがけで距離を稼いでみようと思います。

カミさんは醒井宿を散策するというので、私は醒ヶ井駅の前からスタートして、米原駅で待ち合わせることにしました。

高速道路の側道から、高架下に続く道をゆっくりと走る。昔の宿場町らしき、くねくねとした道を走ること20分くらいすると、番場宿の道標に遭遇。

ここを右に曲がると、米原駅まで続いており、北国街道とつながっていたことが分かった。駅前でカミさんと待ち合わせをして、お昼を食べて、また番場宿まで戻りました。

■時代劇のロケ地としては最高!

今は住宅街になった宿場町を抜けると、急に田園風景が広がってきました。時代劇で見る旅人たちが行き交う風景は、こういうところで撮影するのか、と思いながら進んでいきます。

さあ、鳥居本宿の道標が見えました。

宿場町の中に入ると、いきなり道がカーブしていて、その曲がり角に当時から続く薬屋さんがありました。そこにどこの薬局にも売っている薬名が書いてあるプレートがあったのが、何か不思議な感じがしました。

ここは、中山道と彦根城をつなぐ道の追分で、彦根藩二代藩主 井伊直孝の時代に整備されたと書いてありました。

高宮宿の道標に到着。ここは多賀大社の門前町として賑わったのと同時に、中山道のなかでは2番目に大きな宿場町てあり、当時3560人ほどの人口があったとか。

■ちょっとお寄りよ“お多賀さん”

引き続き中山道を快走していると、大きな鳥居⛩️に出会いました。近くに寄って見てみると、多賀大社の一の鳥居という案内板を目にする。かなり距離はありますが、これは行かねばならん!と気合を入れ直して、鳥居をくぐります。

いや〜正直言って遠かった😭これなら後から自動車で行っても良かったのでは…と思ってしまいましたが、本殿の前に立って、その荘厳さに感動してしまいました。

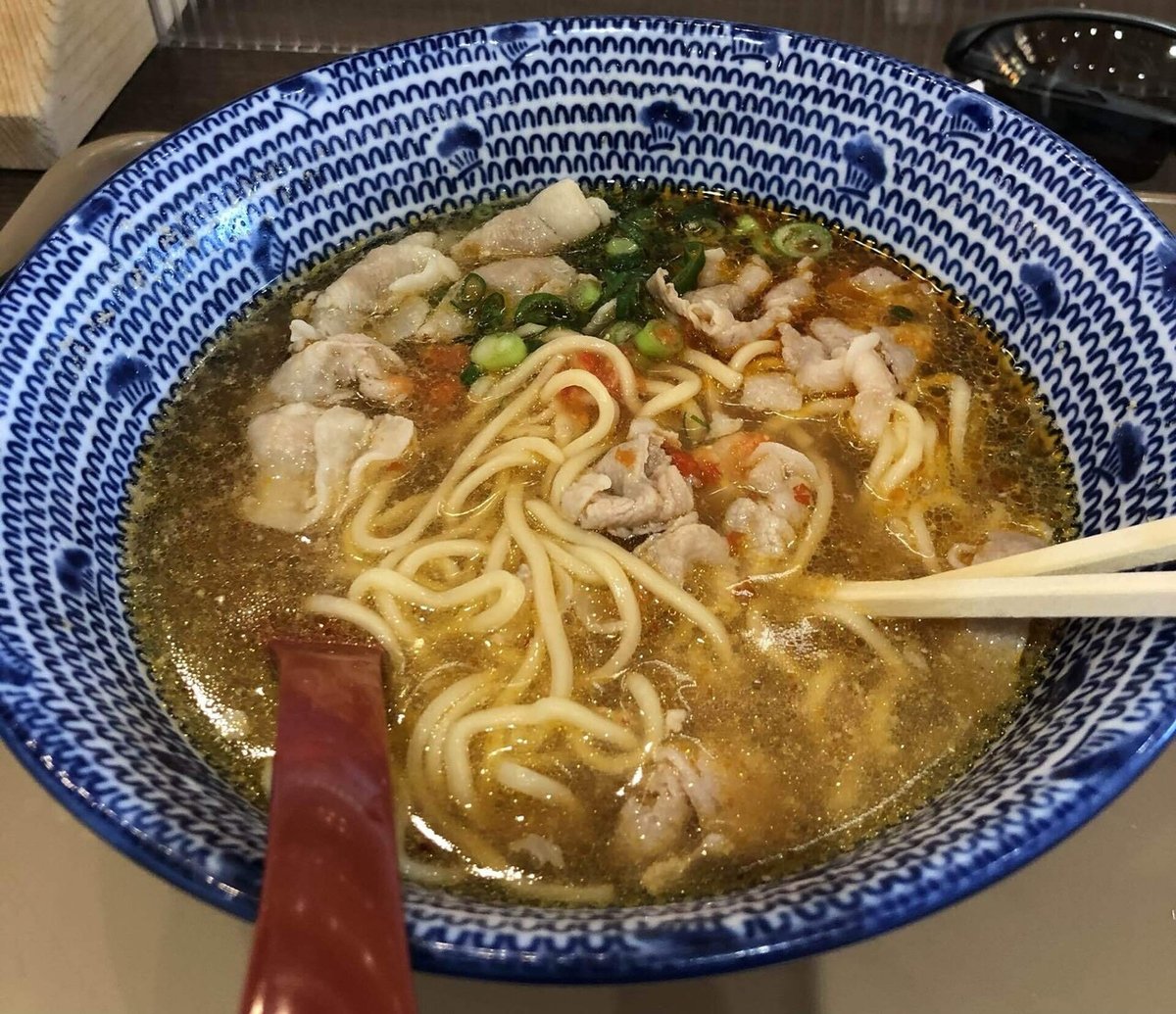

私はあまりグルメっぽいことは書かないのですが、これは地元グルメとして有名だと近くにいたおばちゃんに聞いた「近江ちゃんぽん」。早速、お店に入ってみました。私たちが想像するちゃんぽんとは違って、醤油ベースの中華そば的な味わいで、辛さもあって、にんにくを入れれば、スタミナがつきそうな一杯でした。ご馳走様。

食べかけで🙇ごめんなさい🙏

いよいよ中山道も高宮宿の端まで来たところ、犬上川に橋がかかっていました。その橋の名前は〈無賃橋〉。これは何か言われがある名前だと思い調べて見たら、江戸時代の天保の頃、彦根藩は増水時の「川止め」で人々が川を渡れなくなるのを解消するため、この地の富豪・藤野四郎兵衛、小林吟右衛門、馬場利左衛門らに命じて、一般の人々からも費用を集めて橋をかけたということです。(彦根観光サイトより)

当時、川渡しや仮橋の通行が有料であったのに対し、この橋は渡り賃をとらなかったことから「むちんばし」と呼ばれだそうです。いつの時代も、公に対する奉仕の気持ちを持っていた人はいたのですね。

■合理的だけど人情に厚い近江商人

タイトルは【歴史快道】ですが、滋賀県に来たらどうしても行きたいところがありました。ここから少し中山道を外れて、近江商人発祥の地と言われる【五箇荘】に行くことにしました。

ここ五箇荘は、近江商人の発祥の地と言われているのと、たぶん、現在の伊藤忠商事や丸紅の大手総合商社を創業した初代・伊藤忠兵衛旧邸(記念館)があるらしいので、ぜひ見学したかったのです。

場所は、JR近江本線 豊郷駅から歩いても行ける距離にあり、当日も結構、訪れる人が多かったです。だいたい年配者ですけどね😆

倉庫の中も見ることができましたが、商売がすべて順調に行ったのではないことが分かります。やっぱり時代に合わせて扱う商材も変えて、商売のあり方も、人材の育成も、常に新しいことを取り入れながら、今があるということがよく分かりました。

記念館を後にして少し走ったところ、興味深い石碑を見つけました。

【江州音頭発祥の地】と書かれていたので、早速、検索してみました。

コラ ヨイトヨイヤマカ ドッコイサノセ

天正十四年(1586)、当地の藤野太郎右ェ門が浄財を投じて日吉山千樹寺を再建したときに、落慶供養の余興として、当時の住職根誉上人が境内に人形を多数並べ参拝の老若男女を集めて手踊りをし、自ら「ギャティ ギャティ ハラギャティ ハラソウギャティ ボウチソワカ」等の経文の二、三句を節おもしろく繰返し、音頭の調子をとり円陣をつくって手ぶり、足ぶみ踊ると見物人が我も我もと参加し、ついに夜のふけるのも忘れて踊りあかしたのがきっかけだったという。

伊藤忠兵衛 記念館への訪問は、連休を使って、このシリーズとは別に行ったものを使用しているので、少し時間軸がずれているかもしれません。次からはいよいよ中山道と東海道の分岐点でもある【草津宿】をめざしていきます。

--- 次回、草津宿へ-----