[ゲーム分析#2] ゲームとしての「面白さ」の基礎?Slither.io

今回のゲーム

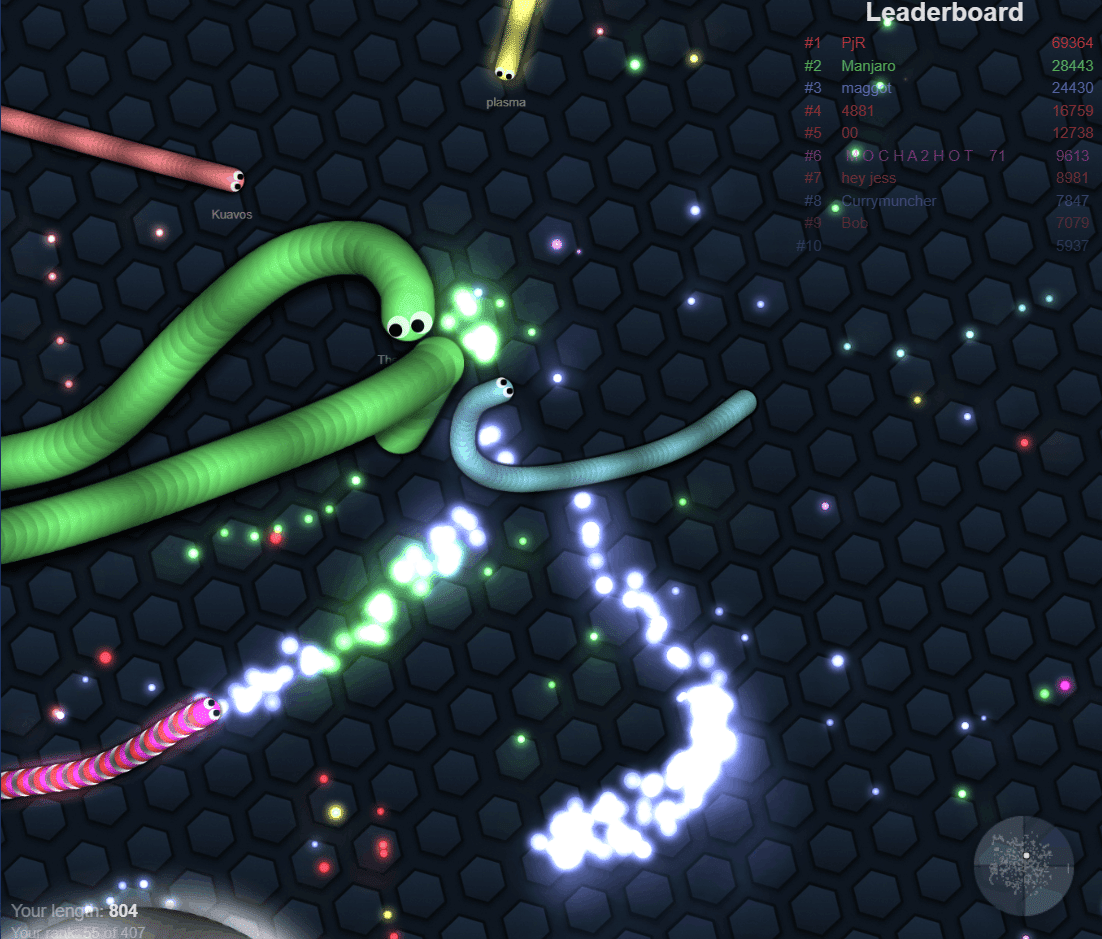

現実世界から逃げて芋虫になりたい皆様こんにちは。ハルです。今回取り上げさせていただくゲームは「Slither.io(スリザリオ)」です。

こちらのゲームは、2016年にSteve Howseによって制作された、多人数参加型オンライン対戦ゲームです。誰もが一度くらいはプレイしたか、見たことがあるのではないでしょうか。

↓公式ついったー

The slither.io plush toys are here! Now at Target, Toys "R" Us, and more. Show off your plush pics using #SlitherSelfie! @bonkerstoys pic.twitter.com/mmU4FLJP0k

— slither.io (@slitheriogame) August 6, 2017

芋虫を動かすゲームですが、こいつは何故か可愛い。

無料で、サッとプレイできるゲームですので是非。こちらからプレイできます。

感想

久しぶりにやると、いつまでもやってしまうくらい夢中になっちゃいますねー。相手に倒されると悔しくてまた始めちゃいます。

小一時間くらい粘っていたんですが、長さの記録は5418でした。

ゲームルール

明確な勝ちとかはありません。死んだら終わりか、満足いったら終わりです。

最初は小さな芋虫状態でスタートします。前進のみ可能で、自由な方向に曲がることは可能です。

こんな小さい状態からプレイヤーは、周りのこのフワフワした何かを食べていくと体が大きく、長くなります。

相手の体に自分の頭が当たった場合、このフワフワを吹き飛ばし、爆散します。(死んで、メニュー画面に戻される)

逆に相手の頭を自分の体にぶつければ相手を倒し、大きくなる為のフワフワを大量にゲットできます。

そしてプレイヤーは、体の長さを犠牲に加速をすることができます。(PCの場合はクリック)

この加速を利用し、相手と駆け引きをするわけです。

シンプルなルールとゲーム性ですね。

つまりは

・フワフワを食べ、成長する。

・相手を倒す手段は自分の体を当てること。

・加速を利用し駆け引きをする。

・自分の頭を他の奴の体に当てたらゲームオーバー

ってことです。

「Slither.io」を分析

それではここから分析をしていきます。分析の方法としては以下を参照。

では分解図です。

グラフです。

このようにかなり特徴がでたゲームです。このようになった理由として他のゲームと違い、Slither.ioは内容が複雑ではなく、”誰でも遊べるような簡単なゲーム”だからです。

特にゲームの幹の部分の方が比重が高く、ゲームの葉の要素はほぼないといえます。このゲームはplayできる部分が多く、遊びの基礎的な部分がとても優れているものだと分かります。

つまりSlither.ioは、「ゲームの面白さの基礎的な部分が詰まったゲーム」だと言えるでしょう。

それでは今回も一部をピックアップして話していきます。

ここが凄い!①:誰でも分かるゲームルール

この誰でも分かるって意外と難しいんですよ。トランプやボードゲームでも遊び方を見たり、教えてもらいながら少しずつ進めていくと思います。だいたいのビデオゲームはチュートリアルっていうものが存在しますよね。

このゲームはチュートリアルっていうのがなく、遊ぶことで勝手に理解できます。まあそれは単純で簡単なゲームだからなんですが、そのような単純なルールで、面白く作るのって、簡単なようで難しいです。

ルールを覚えるのが面倒であったり、複雑であるとやりたくなくなる人もいます。しかし、言葉での説明がないので、すんなりplayさせるっていうのは面白いです。

この言葉での説明なしに遊べるゲームで、誰もが知っているゲームと言えば「マリオ」です。横スクロールで遊ぶマリオっていうのはチュートリアルが言葉ではなく、いきなりプレイさせることで覚えさせます。(1ステージ目は徐々にプレイに必要な要素をいれてきますよね。)

これはゲームの導入部分のルールを覚える作業の面倒さを回避できます。(マリオに関してはデザインとかステージ構成とか色々凄い要素があるのでそれはまたの機会に話そうと思います…)

その為このゲームは小さな子供や複雑なゲームルールを覚えるのが好きじゃない方でも楽しむことができるので、色んな人がプレイすることができます。

ここが凄い!②:誰でも楽しめる

先程の誰でもわかるゲームルールの話と被るのですが、ゲームルールが単純ですぐに遊ぶことができるので、普段ゲームをやらない人でも楽しめるゲームなのではないかと思います。

逆にゲームをよくやっている人でも、このゲーム独自の癖と面白さがあるので楽しく遊ぶことができます。

この誰でも楽しめるって意外と難しいです、単純なゲームだと面白いと思ってくれないので、複雑な設定やルールにすると覚えるまでが長くで面倒だと思われることもあります。

その点、このゲームは絶妙なバランスで誰でも楽しめるを実現しています。

ここが凄い!③:デザイン

地味ですがデザインが良いです、どのデザインかというと、芋虫達が食べるこのフワフワした餌?です。

ゲームでは触ったらいけない物なんてよくあります。でもこのようなフワフワデザインだと危ないものではないと、デザインから理解できます。

そしてもう一つ。相手が倒された時もピカピカフワフワが大量に排出されます。

これは元のフワフワと似たデザインなので、これを食べれば成長できるやつ(自分の体が大きくなるやつ)だと、デザインから理解することができます。

ゲームの中では一々説明すると流れが切れたり、説明を読みたくない人も存在します。(私も説明スキップしがちで、後で痛い目に遭います…)

その為、”デザインだけ”で直感的に分かるっていうのは、優れたデザインだといえるでしょう。

ここが凄い!④:中毒性

Slither.ioはゲームオーバーはありますが、クリアという明確な概念はありません。その為、キリが付く場面っていうのがなく、長々とできちゃいます。そして相手に倒されると悔しくてもう一回やりたくなります。

このような何回も繰り返しやりたくなる中毒性っていうのはゲームにとって必要な要素だと思います。その倒されると悔しくて何回もやりたくなる中毒性、すぐに始められる仕組みってゲームにとって大切ですよね。

最後に

これで「Slither.io」の分析は以上になります。分析してみると、Slither.ioは、誰でも簡単に遊べ、楽しめ、何回もやりたくなるようなゲームです。ゲームとしての「面白さ」の基礎を詰め込んだゲーム、それがSlither.ioではないかと思います。

次はOuter Wildsを分析する予定です。白熱したワールドカップも終わりました。(いやぁ今年は面白かった。メッシ優勝おめでとう)次は年内に投稿できるよう頑張りたいと思います。では、また。