イエナプラン教育 大日向小学校におけるICT活用報告会 開催報告

サイボウズは、学校法人茂来学園大日向小学校と一緒に、2020年4月「誰もが豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる」ため、ICTツールであるサイボウズのキントーンを活用した学校教育モデルの実証実験を開始しました。

導入から2年、学校教育の多様化に伴う諸課題を解決するため、教職員の働き方の改革や、児童一人ひとりの学び方に寄り添った教員や保護者の情報共有のあり方について試行錯誤を重ねてきました。

2020年度の活用報告はこちらです。

本記事では2021年度の活用報告会の開催報告をします。

サイボウズ 中村龍太から報告会の背景

「私たちは”チームワークあふれる社会を創る”ために活動をしており、教育の場においてもチームワークを広めていきたいと考えています。」

「2020年4月に実証実験の覚書を結んでおり、今日は実証実験の結果を発信する場となっております。」

はるさんから大日向小学校についてご紹介

大日向小学校についてグループリーダーの原田さん(はるさん)が、大日向小学校でkintoneをどう活用しているかの概要をご紹介。

「大日向小学校はイエナプラン教育を実践する学校として、日本で最初に認定されました。

イエナプランでは自律と共生をテーマにしています。失敗することもある、他の人に頼ることもある、だけど、自分の人生を自分でしっかりと生きていく、その力を育みます。また、自分とは価値観の異なる他者と共生していく、ということを大切にしています。

そのため、学校の中で学習が自律的に行われていたり、話し合いが頻繁に行われます。

そういう活動の中で子どもの成長を確認するために、ペーパーテストで一律で評価はせず、子どもを一人ひとりを観察し記録していくことが大切になり、それを助けてくれるツールとしてkintoneの存在が大きいと感じています。」

続いて、大日向小学校でどのようにkintoneを活用しているか紹介いただきました。

麻里子さんから大日向小学校でのkintone活用について

kintoneのキャラクター きとみちゃんTシャツの紹介から始まりました。

「IT不得意代表です」とおっしゃる麻里子さん。「でもkintoneがあってありがたいなと思う事がたくさんあります」とのこと。

そんな麻里子さんがkintoneをどのように活用しているのか紹介してくれました。

「小学校の担任の先生は子どもと過ごす時間が長く、パソコンに向かって必要な書類を作る時間を作って、期限通り提出するのが私はとても苦手です」「大日向は特に、評価のために児童の観察記録が大切になるのと、担任以外にも児童と関わるので、その情報も記録する必要があり、その部分でkintoneを活用しています」とのこと。

時間的な制限がある中で、楽にできる方法が必要、それを助けてくれているのがkintoneとのことでした。

次に、今最も稼働している3つの事例について紹介してくれました。

1.校外学習計画申請について

「私が公立学校で仕事をしていた時は、申請書に管理職の印鑑をもらう必要があり、その作業が苦手で、”やらなきゃ・・・”と思いながらなかなかできない事が心の負荷になっていました。

今は、kintone上でやりとりができるのと、このように過去の申請を参考にしながら申請ができるようになり、かなり便利になりました。」

2.他教諭との情報共有

「大日向では担任以外の教諭も児童の評価に加わります。

また、”じゅうたんの部屋”という個別対応の場があるのですが、そこで見てくれた教諭の情報も記録してもらっています。

例えば、算数の問題を解くときに、指を使って計算していたのか、または100ますソロバンを使って解いていたのか等、解き方も観察して記録をしています。」

3.担当クラス用のメモ

自分の担当クラスで書くメモを、担当が自分で使いやすいようにアプリを作って活用しているとのこと。

「いろんな活動の様子をちゃんと都度都度書き残したい、タイムリーに書きたいという思いがあるのですが、時間の制約がありそうはいかない。

”完璧じゃなくてもいいから書き残す””書き散らす”と覚悟を決めて残しています」

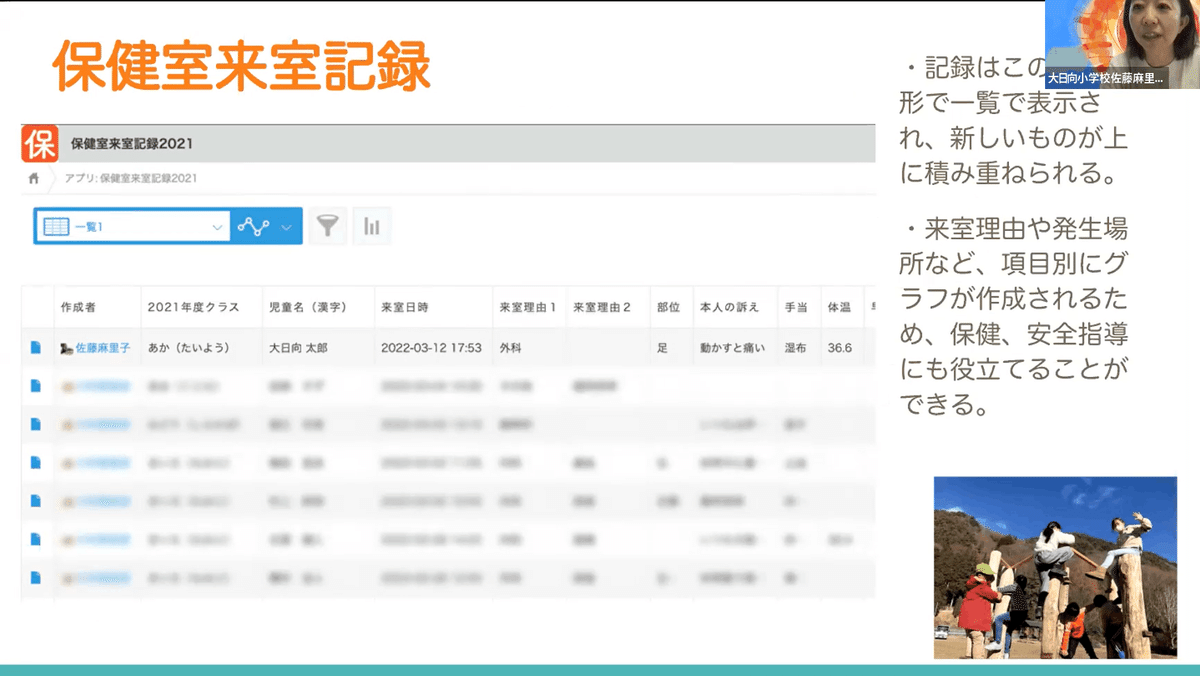

保健室での活用

保健室来室での活用について、養護教諭に代わって報告してくれました。

「大日向で一番稼働しているアプリかもしれません。」

今はコロナ関連の報告書類が必要になっています。「県からと町から記入すべき書類のフォーマットが異なることがありますが、kintoneだとフォーマットに合わせて作成できるのがありがたい」とのことでした。

サイボウズ 中村龍太から効果についての質問

「kintoneを活用するようになってどれくらい作業時間が減ったか、または新たない他の仕事ができるようになったかなど、何か変化がありますか?」

それに対してはるさん・麻里子さんがこんなことを教えてくれました。

これまで過去に作成した書類を参考にしたくても見つける事が難しかったが、kintoneに蓄積されるので見つけやすく、書類作成の時間削減になりました。(はるさん)

申請書類を提出しやすくなったので、校外学習の機会が増えました。(麻里子さん)

伊藤ちゃんから令和4年度開校 大日向中学校におけるkintone活用について

大日向中学校は2022年(令和4年)4月に開校します。

(以前から「中等部」が小学校の中にあったのですが、大日向中学校の施設として新たに設立されます。)

「生徒は大日向小学校で学んだ子どもたちがほとんどです。」

伊藤ちゃんが中学校の特徴を教えてくれました。「中学校では授業によって担当教科が変わるので、先生同士で情報を共有をするのが難しいという課題があります。

いかに時間をかけずに、シンプルに子どもの情報を共有していくか。そのツールとしてkintoneを活用しています。」

今回2つ事例を紹介していただきました。

1.テスト記録の共有

「大日向中学校では定期考査がなく、単元ごとに小テストをして達成度を確認しています。トップ画面からすぐアクセスできるようにしています。」

「生徒の情報とテスト記録を紐付けて、生徒を軸に成果を確認できるようにしています。まだまだkintoneでできる事がありそうなので、今後もっと活用を広げていきたいと思っています。」

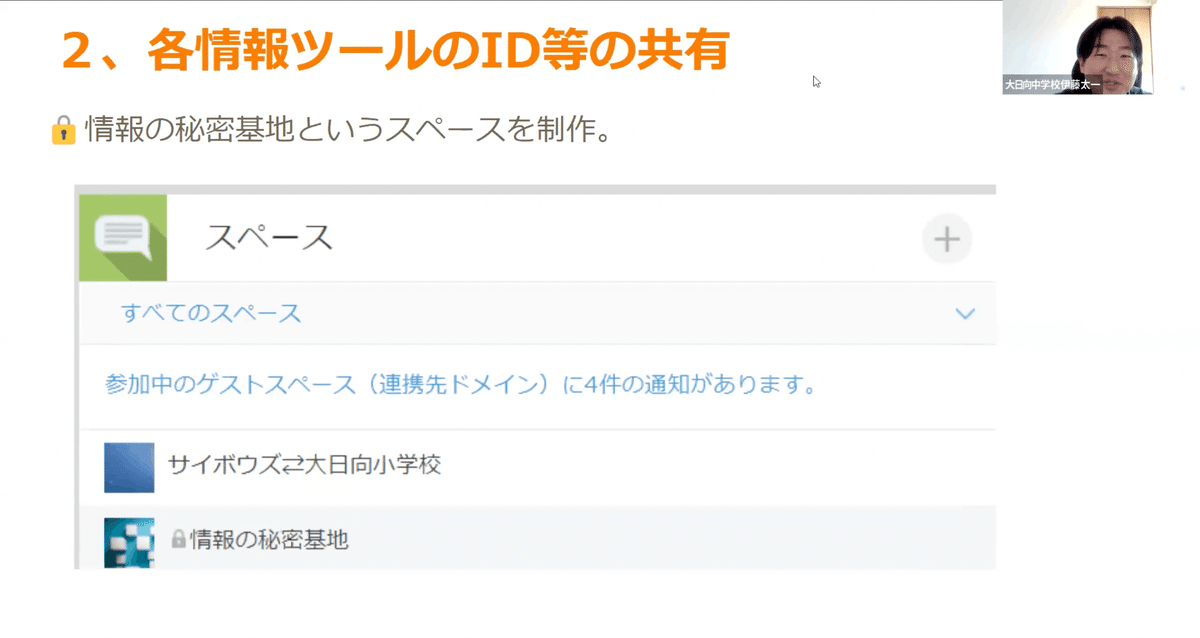

2.各情報ツールのID等の共有

「こちらは秘密基地なのであまり知られていないスペースです。」

なぜ秘密基地が必要なのか。

「GIGAスクールでIT化が進んだ一方で、膨大のデータをどこにまとめるか、他の学校でも課題になっていると思います。

データが増える一方で、探すのが大変になっているので、kintoneで集約することにしました。」

今後の展望として

最後に今後の展望として、伊藤ちゃんがお話をしてくれました。

「中学校が開校すると先生の数も増えてくると思いますので、kintoneの活用をより広げていきたいと思っています。」

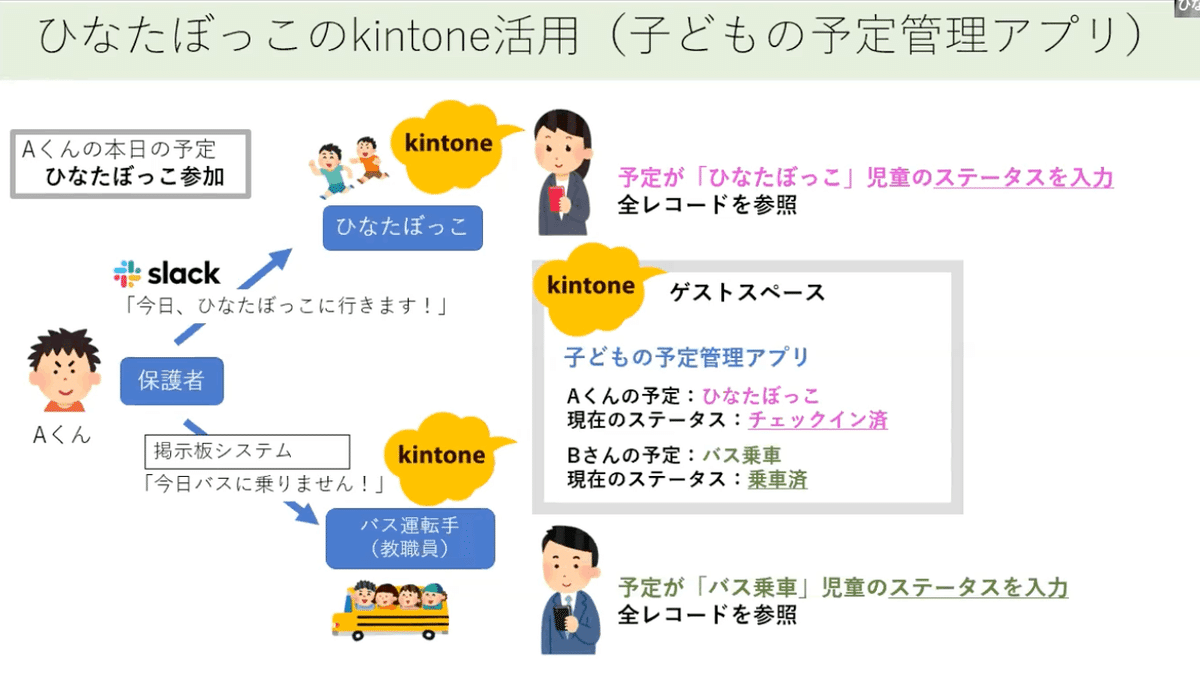

児童クラブ ひなたぼっこでのkintone活用について

児童クラブ ひなたぼっこの代表である丈さんから紹介してもらいました。

丈さんは大日向中学校の保護者でもあります。(学童ではなく児童クラブ、保護者も一緒になって運営をしているクラブです。)

「大日向小学校らしい放課後にしたいね」と言うことで、「大日向小学校のスタイルにあった児童クラブ」を、保護者自ら考え、立ち上げ、運営している、自主運営型の児童クラブがひなたぼっこだそうです。

ひなたぼっこの日常をご紹介

今後はうら山も使って、もっと広く遊びたいとのことで構想は膨らむばかりのようです。

「これ以外にも、さまざまなスキルを持った保護者がサポーターとしてひなたぼっこを支えています。」

ひなたぼっこでのkintone活用

「子どもが帰宅したのか、ひなたぼっこに入ったのかを確認できたり、習い事の情報も入れて、保護者であるサポーターが確認できるようにしています。」

スレッド上で、学校の教職員との情報共有もしているとのことです。(学校と児童クラブが情報共有してもらえるなんて心強いですね。)

最後に

サイボウズが学校向けに行っている活動について

サイボウズ 中村龍太から下記をお伝えしました。

「学校現場は個別学習の方向に進んでいて、未来の学校はおそらくイエナプラン的な要素が増えていくだろうと個人的には予想しています。

イエナプラン1校目の大日向小学校は、その先取りをしているんだろうと思います。個別学習の対応をするのは大変ですよね。

サイボウズとしては、学校現場の課題を解決していくお手伝いができるといいなと思い活動しています。」

サイボウズが、学校に向けて行った、最近の活動について紹介しました。

視聴いただいた方からのご質問

以下のようなご質問があり、大日向のメンバーが回答しました。

【質問】

黒板のない教室で、デジタル教材などのコンテンツをどのように活用されているのか、今後の課題なども聞きたいです。

【回答】

・中学生は個人でChromebookやiPadを使ってドキュメントの共有や課題の提出をしています。

・小学生は文字や計算のアプリを使っています。掛け算九九のアプリを入れて個人名を登録して、各自で使いたいタイミングで使っています。発表のためにプレゼン資料を作成したりもします。

【質問】

教諭の皆さんの労働負荷がどの程度軽減されましたか?

【回答】

・数値化しているわけではないのですが、これまで時間がなくてやりたいことやれなかったことができるようになったという感覚があります。

・仕事が趣味みたいになっているので、減った時間があればやることが増えていると思います。いいかどうか分かりませんが。でもたくさんのことができるようになったかもしれないと思っています。

・本当はやりたくないけどやらなきゃいけないことが減った(例えば印鑑をもらうために動く等)と思います。ネットワーク上で処理できるようになって、できることが増えている印象があります。

大日向と公立学校との違いについて感じていること

会の終盤にサイボウズ 中村龍太から投げかけをしました。

「大日向は公立学校と何が違うんでしょうか?公立学校でありがたちな、前例主義がないとかですか?」

それに対して、はるさんと麻里子さんが、大日向の本質を表す素敵なコメントをしてくれました。

「前例主義については、もちろん悪いことも多くあるのですが、前例に沿って進めると時間が節約できることがあると思います。大日向は前例を壊して始めているので、時間はかかっていると思っています。」

「何が違うのか、もう1つ例を出すと、たとえば保健室来室記録を提示されるときに、”あー、私のクラスこんなに保健室に行っちゃったんだ”という、目に見えないプレッシャーを感じていました。

大日向の場合は”今この子はこういうことで困っているんだ”ということ”を皆で受け止めて、子どもの困りごとにフォーカスすることができます。

”数で比べないよ”という前提があるので、保健室来室記録の受け止め方が異るんだと思います。」

さらに、違いとしてこんなことも教えてくれました。

「今は何のためにやっているか分からない、嫌なことをやらなくて良くなったと感じています。」

「大日向の子どもたちは意味が分からないことを、すぐに聞いてきます。”それはなんでですか?”と、すごく前のめりに聞いてくるんです。

それはやることの意味をきちんと理解しようとする、分からないままにやることがないということで、すごいなあと感じています。」

まとめ

サイボウズ 中村龍太より。

「2022年度も、大日向ではkintoneを活用して頂けるとのことです。

新しく取り組みたいことが出て、課題も出てくると思います。それに対して引き続き支援をしていきたいと思います。

今日は皆さん、ご参加いただきありがとうございました。」