復職後の長いフォローって本当に意味あるんですか?

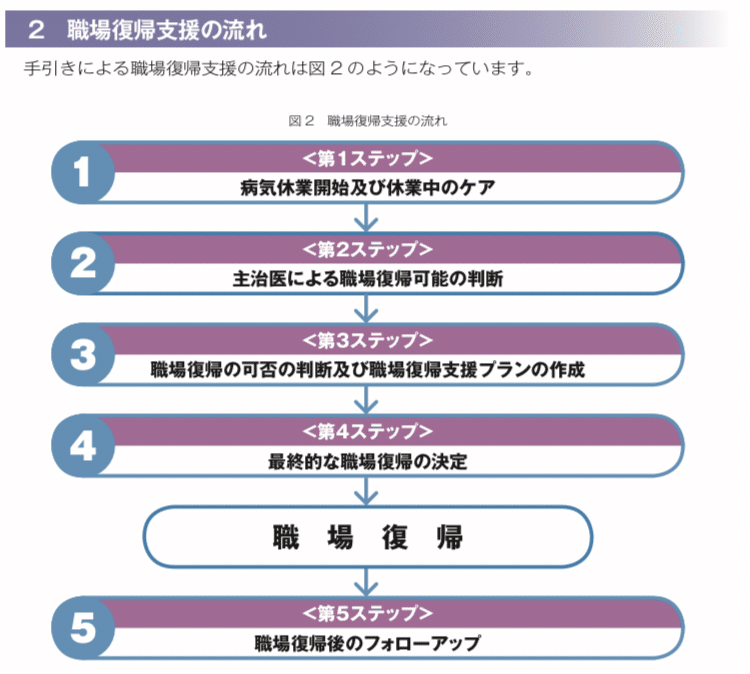

多くの産業保健職が、復職した従業員を対象にフォローアップ面談を実施すると思いますが、たまに長すぎるフォローアップ面談を実施している企業の話を耳にすることがあります。確かに、復職した後の従業員のフォローアップは、厚生労働省の復職支援の手引き中にも必要性が書かれており、重要なプロセスであるとは思います。しかし、色々な人から話を聞いてる限りでは、あまり目的を意識せず、なんとなく惰性で実施していることも多いような印象を受けることがあります。そこで、この記事では、フォローアップ面談も目的や、副作用、フォローアップを考えるためのヒントについて考察していきたいと思います。

面談の目的については、

以下の記事もご参照ください。

なお、事前に行ったアンケートでは、以下のような結果になっています。あくまでTwitterのアンケートという限界はありますが、多少は参考になりますよね。特に今回の結果は、かなり回答にブレがある、という点が興味深いです。(ご協力いただきありがとうございました)

読み進めるまえに…

産業保健活動の美学として

ここから先は、産業保保健について、

『産業保健が関わらなくても復職等がうまくいくこと』を美学としている人向けになります。

「復職等には産業保健職が関わらなければいけない」「産業保健職が関わるべきだ」「産業保健職が関わることが復職等がうまくいくためには必要だ」ということを是としている方にとってはお勧めしません。

前者であれば、なぜ復職フォローアップが長いことが良くないのか、ということを言語化していますので、明日からの産業保健活動においてもすごく参考になる内容になっているはずですが、後者であればただただ不快で、存在を否定されているような気がするだけだと思います。

ガチ産業医は、産業医がいなくても回る方が美しいと考えています。そして、その考えに立脚してこの記事を書いております。なお、産業保健職が仕組み作りに関与することを否定するものではありません(詳細は後述)。

さて、では始めます。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?