雑誌『文庫』と一條成美 (下)

(上)では、雑誌『文庫』の表紙画と、一條成美の中扉のプレート画について紹介した。

(下)では、雑誌『文庫』の一條成美の口絵2枚と、小島烏水の『銀河』(明治33年8月、内外出版協会)というエッセイ集の口絵がまったく同じであることについて紹介したい。

また、木版画の「よしだ刀」というサインから彫刻師(当時は木版を彫ることを「彫刻」と呼んだ)について調べた結果を報告したい。

1 雑誌『文庫』の口絵

さて、(上)で紹介した2冊の『文庫』には、一條成美の口絵の木版が掲載されている。

まず、第18巻第2号(明治34年8月15日、内外協会 )の口絵は《葉月》と題されている。

「葉月」は、陰暦8月の異名で、この月の満月は「仲秋の名月」と呼ばれている。

女性の頭部の輪郭線と満月の下部の輪郭線は閉じられていない。

光が満ちていることを示しているのだろう。

女性は下駄を履いているので、散歩の途上、座れる場所を見出して、団扇をおいて月を眺めているのにちがいない。光を白抜きで表現するやり方は、一條の表現法のひとつである。

明暗を対比した表現法は、キアロスクーロ(chiaroscuro)と呼ばれる。

長谷川三郎の『日本大百科全書』(1994年1月、小学館)の解説を引いておこう。

イタリア語の「明るいchiaro」と「暗いoscuro」の2語を合成した絵画用語。17世紀の美術史家バルディヌッチ(1624―96)が、明暗の効果を単色だけで表現した絵画を意味することばとして用いた。したがって本来は、油絵の制作過程における彩色前の明暗の調子だけで描かれた絵、あるいは単色で仕上げた明暗表現による淡彩素描をさす用語であった。しかし、やがて絵画の重要な構成要素である「明暗法」そのものを意味するようになった。キアロスクーロの淡彩素描を模倣複製する木版画の技法が、16世紀初頭のイタリアで創案され広く流布したが、このような木版画の技法あるいは作品をキアロスクーロ版画とよんでいる。

本来、「明暗の効果を単色だけで表現した絵画」は、下絵や素描をさしていたが、やがて木版画という技法に適していることから、独自に発展したのである。

一條成美の《葉月》は、モノトーンの木版画によって、煌々とした月の光をうまく表現している。

ペン画に近い感触は、彫りの練達した技術を感じさせる。「よしだ刀」というサインが左下の枠外に見られる。

第18巻第3号(明治34年9月1日、定期増刊)の口絵は、《夕潮》と題されている。夕方に満ちてくる潮のことである。紫のインクを使っている。

雑誌の口絵は、発行時期の季節感に合わせたものが多い。この口絵には「よしだ刀」のサインはない。

浜辺で寝そべり貝殻をもつ帽子の女性が描かれている。9月1日発行の定期増刊号は、実質8月発売であり、海水浴ないしは浜遊びの情景をとらえているのだろう。麦わら帽子に御ワンピース型の水着というのは当時の定番のファッションであった。当時海水浴はレジャーというよりは、浜辺で過ごす健康法のひとつと見なされており、必ず、海に入るとは限らなかった。

データベース《近代日本の身装文化》では、『都新聞』1912(大正元)年8月6日号 1面掲載の遅塚麗水の連載小説『黒髪』の「三〇 潮浴(三)」の井川洗崖の挿絵について取り上げている。

解説で犬丸宏氏は、まだ水に入る女性は少なかったので、「水着は海浜着と言ってよい。半袖、膝丈の、ほとんど全身を覆うようなデザインのもので、西洋寝巻という悪口もあった。」と指摘している。

2 小島烏水『銀河』の口絵

ところで、この《葉月》《夕潮》2枚の口絵は、雑誌初出ではなく、すでに小島烏水の『銀河』(明治33年8月、内外出版協会)という山水紀行を中心に編んだ本の口絵として採用されていた。目次では口絵ではなく「挿画」となっている。

はじめは、雑誌『文庫』に最初に掲載されて、それが単行本『銀河』の口絵として再活用されたと思っていたが、逆であった。

単行本の口絵を、ほぼ1年後に雑誌の口絵に再使用している。

「葉月」という題名はなく、折り込みになっている。雑誌『文庫』のものとサイズが違うように見えるのは、撮影の条件の差によるもので、図は同じ大きさである

当時はまだ、写真製版による図版の縮小拡大があまり用いられていなかったので、オリジナルの木版のサイズの変更ができずに、口絵は二つ折りや三つ折りにされることが多かった。

一度、単行本の口絵として使われた木版を再度雑誌の口絵として使用することは、使い回しであり、若干の道義的な問題をふくむのではないだろうか。

もっとも、小島烏水は当時『文庫』の記者であり、『銀河』の版元は『文庫』と同じで内外出版協会で、著者、版元の了解があったのかもしれない。

『銀河』収録の「小壺日記」では、神奈川県三浦郡小壺(現在逗子市小坪)の海岸で、知人男性と海水浴する場面があるが、女性は登場しない。また、月見の場面は全体を通して見当たらない。

それゆえ、一條の2枚の口絵は、本の内容に直接かかわるものではないと考えられる。

3 「よしだ刀」は吉田六三郎のサイン

さて、一條の木版画にしばしば彫り込まれている「よしだ刀」のサインは、木版を彫った彫刻師の名を表していると思われる。

偶然から、そのフルネームを知ることができた。

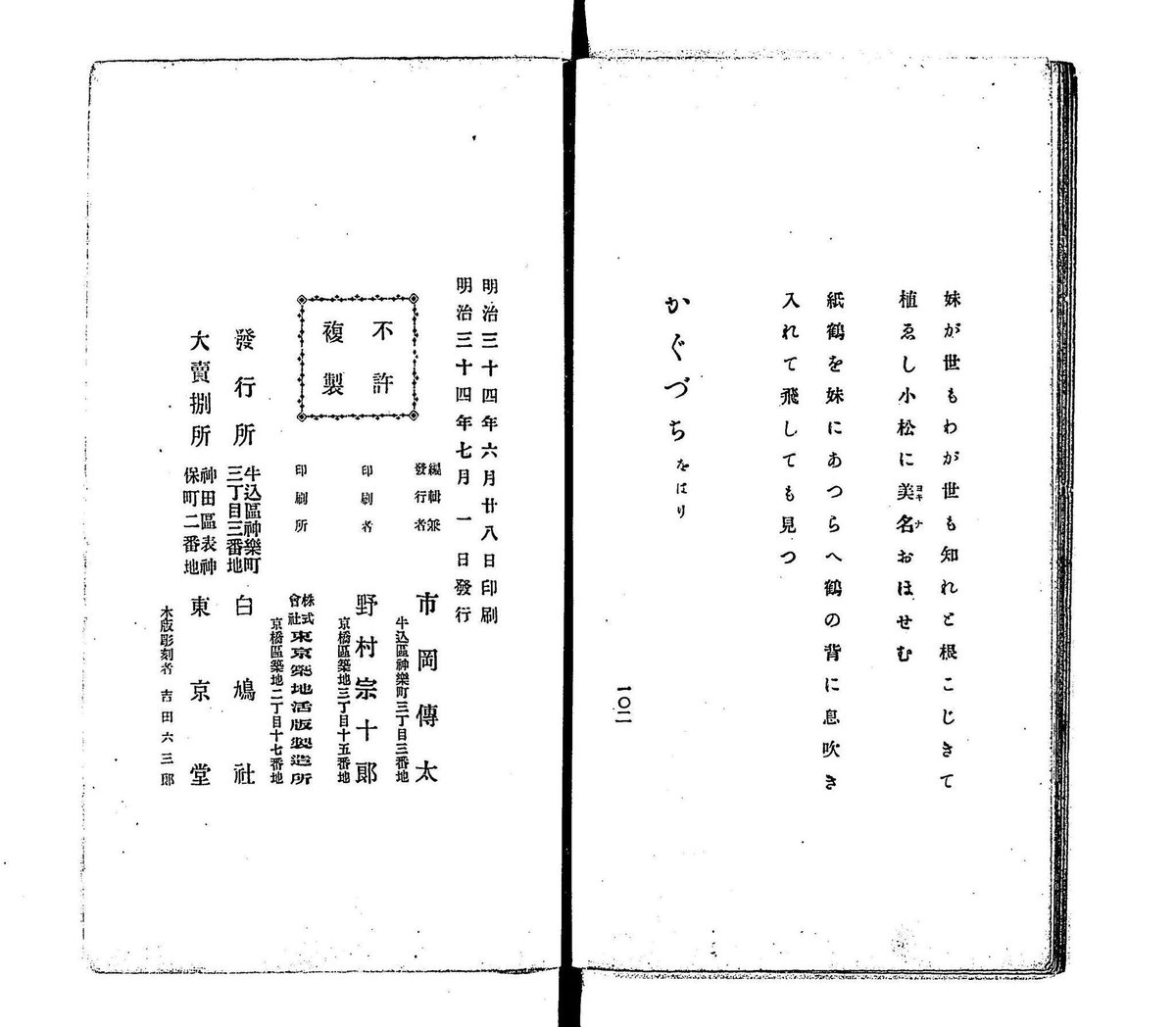

歌人服部躬治の歌集『迦具土』(明治34年7月、白鳩社)の装幀と挿絵を一條成美が担当している。

国立国会図書館デジタルコレクションから、奥付(本の末尾の書物の書名、著者、発行者・印刷者・出版年月日・定価などを記したページ)の部分を図版として掲げる。

ずっと見逃していたが、いちばん左端の小さな活字を見ると「木版彫刻者 吉田六三郎」とあるではないか。

『迦具土』の表紙は、次のようなものである。

渋さの中に斬新さが感じられる装幀であるが、「躬治作/成美絵」というように、著者と挿絵画家が同じ文字の大きさで記されている。

この当時の一條の画家としての人気を示す証である。

これに比べると、奥付の吉田六三郎の活字は小さいが、彫刻師の技量があってこその挿絵という認識があったので、名が記されているのだろう。

挿絵の例をひとつあげておこう。

右ページの短歌と挿絵が照応している。

さて、吉田六三郎を検索してみて、わかったことを整理してみよう。

東京市役所庶務課編の『最近東京市商工案内』(大正10年3月25日、工業之日本社)は東京の商工業者を部門別にまとめたものだが、「木版彫刻」のところに吉田六三郎の名を見出すことができる。

「木彫版 製造 吉田六三郎 本所区長岡町四十三番地」とあって、大正中期にも営業を続けていたことがわかる。

また、吉川弘文館刊行の『国史大辞典』第1巻(明治41年7月15日)の「凡例」には次のような一節が見出される。

又木版彫刻は、木村徳太郎、吉田六三郎、大塚祐次、木版印刷は、松井三次郎、藤浪銀蔵、石版は、竹平吉蔵、写真石版は角田吉三郎諸氏の労によれり。

木村徳太郎は、『明星』第7号(明治33年10月、東京新詩社)掲載の一條の木版画《可憐》の彫りを担当している。

《可憐》の図版は、過去記事《竹久夢二と太田三郎:生方敏郎『挿画談』を読む》に図版として掲げている。

吉田は明治後期に名の知れた彫刻師であったことがわかる。

今回検索で『日本版画美術全集別巻 日本版画便覧』(昭和37年3月、講談社)に収められている「関東彫師系譜」(長谷鐐平)という資料があるのを見つけた。それを見ると、木村徳太郎(1841−1906)は楊堂、木徳と呼ばれ、なんとその三男が吉田六三郎なのであった。『国史大辞典』の図版彫刻では、父、木村徳太郎の没後、吉田が作業を引き継いだ可能性がある。吉田自身は1945年に亡くなったと記されている。

明治34年ごろに一條とコンビを組むように吉田が挿絵の彫りを担当していたのは、一條の指名である可能性があるだろう。おそらく、たがいに年齢も近かったのではないだろうか。

4 《暮春》について

今回入手した『文庫』に、これまで見たことがない一條の版画が掲載されていたので、それを紹介しよう。

『文庫』第17巻第6号(明治34年6月、内外出版協会)に掲載された《暮春》という木版画である。

やはり「よしだ刀」とあって吉田六三郎の彫りである。

拡大に耐えるよう、画素数の多い図版とした。

細い線は、女性の顔や、帯の部分に使われているが、全体は黒白の対比が強く出た木版画らしいできばえである。

もし、着物が黒でなければ、細線が多いものになっただろう。着物を黒にしたために、細線は少なくなり、黒と白の面の対比という側面が強調されることになった。

一條が去った後の『明星』で、藤島武二は、黒白の対比の効果を追求した版画を残している。

『明星』第13号(明治34年7月、東京新詩社)掲載の藤島の《靴なほし》を紹介しよう。

フランス語を学んでいた藤島は、版画内にLe pauvre cordonnierと書き込んでいるが、「貧しい靴屋」という意味である。

黒白の対比によって、キアロスクーロの効果があがっている。

また、一條の《暮春》を見て、筆者は、イギリスのウィリアム・ニコルソンの木版画を思い出した。感触が似ているからである。

ウィリアム・ニコルソン(Sir William Newzam Prior Nicholson,1872-1949)は、イングランド中北部の州ノッティンガムシャーにある町ニューアーク・オン・トレント(Newark-on-Trent)で生まれ、静物画、風景画、肖像画を描いたほか、木版、木彫、リトグラフなどの技法を用いた版画家としても活躍した。

その木版画は、陽刻(掘り残した部分)と陰刻(彫り込んだ部分)の対比が明確であった。

雑誌『ハガキ文学』の増刊号『青年と活動』(第3巻第13号、明治39年11月15日、日本葉書会)に掲載された、ニコルソンの《遊猟》という作品を紹介しよう。

ニコルソン《遊猟》 写真版 *トリミングあり

印刷は青系の単色であるが、オリジナルは単色木版ではない。ただ、面の対比が明確である。

筆者が考えたのは、《暮春》に見られる彫りを進めていけば、ウィリアム・ニコルソンの木版画の技法と交差することもあったのではないかということである。

これは推測だが、《暮春》については、一條よりも彫刻師吉田の方が木版としての手応えを感じていたかもしれない。

日露戦争をはさむ絵葉書ブームによって、一條は、木版から多色石版に活躍の場を移していった。

*ご一読くださりありがとうございました。