画文の人、太田三郎(2) 白馬会洋画研究所

『日本美術年鑑』から

今回から東京文化財研究所のサイトに掲載されている『日本美術年鑑』昭和45年版(70-71頁)の記述を紹介引用しながら太田三郎の生涯をたどってみたい。この年鑑にはその前年、1969年に亡くなった画家についての記事が掲載されている。太田は1969年5月1日、心不全で亡くなった。84歳であった。

生誕は、明治17年(1884年)12月24日、愛知県西春日井に於て、枇杷嶋は名古屋向け青物の市場の地、三郎の生家も其の問屋の一つであったが、父が富裕にまかせて風雅に流れ、僊艸の雅号で絵(日本画)をかいたりして、産を破った。文雅と貧窮とを相続して、三郎は、17才で東京に奔り、画業を苦学した。黒田清輝に西洋画を学び、白馬会洋画研究所に通ったが、他方、日本画をも寺崎広業に習った。洋画家として地歩を占めた後も、折々日本画をものし、また洋画に日本画の気味・手法を交へることが有った所以である。日本画には、三郎をもじった「沙夢楼」の号を用いたこともある。

*「太田三郎」『日本美術年鑑』昭和45年版(70-71頁) より抄出

青物問屋の子として生まれたが、父が風雅を好み、そのために家が傾いたこと、太田が日本画と洋画の両方を学んだ画家であったことがわかる。洋画については黒田清輝に教えを受け、白馬会の洋画研究所で学んだが、美術学校には進学していない。太田が美術学校を受験したかどうかはわからない。

白馬会の洋画研究所は、東京美術学校への進学の予備校的役割を果たしていたことを考えると、太田が美術学校に進まなかったことの背後には、経済的な要因、すなわち生家の没落による貧窮という事情があった可能性がある。

また、早くからコマ絵や絵葉書の世界で活躍したのは自身の経済的自立のためであったことも推定できる。

白馬会洋画研究所の沿革

白馬会の洋画研究所の成り立ちについては、植野建造氏の『日本近代洋画の成立 白馬会』(平成17年10月10日、中央公論美術出版)に詳しい記述がある(32〜33頁)。それをもとにして、白馬会洋画研究所の沿革について整理してみよう。

明治27年11月 黒田清輝、久米桂一郎は山本芳翠の生巧館画学校(芝区桜田本郷町14番地)を譲り受ける。明治29年白馬会設立。東京美術学校西洋画科新設により生巧館画学校は自然消滅。

明治31年 黒田清輝が美術学校卒業後に洋画研究を継続できる場所として、絵画研究所の設立を提案。白馬会会員菊地鑄太郎の私宅に設置。

明治32年2月頃 合田清の西洋木版工場生巧館(赤坂区溜池町3番地)の一部に移る。黒田、久米が実技指導。フランス語と、西洋美術史が内容の美術講話の授業もあった。

明治37年6月 本郷区菊坂町30番地に第二研究所が開設される。長原孝太郎、小林鍾吉が実技指導。

明治37年12月 明治34年4月に藤島武二によって開設された藤島洋画研究所(本郷区駒込曙町)を白馬会駒込研究所とする。第一研究所を白馬会溜池研究所、第二研究所を白馬会菊坂研究所と呼称することとする。駒込研究所は、明治38年9月、藤島の欧州留学によって閉鎖される。

明治38年頃 溜池研究所は和田英作、湯浅一郎による実技指導のみとなる。

明治40年頃 溜池研究所は、黒田の実技指導、久米の講義担当の体制に戻る。その後葵橋に移転、葵橋研究所として大正12年まで存続。

また菊坂研究所は小石川区原町54番地に移転、白馬会原町研究所となる。

溜池研究所の葵橋移転は明治44(1911)年頃であろうか。

植野氏前掲書(33頁)では、研究所での指導内容について次のように記している。

雑誌『光風』に掲載されたこれらの各研究所の広告から指導内容をみると、いずれも木炭画、油彩画、水彩画による石膏写生、人物写生を基本としており、こうした授業内容は、黒田や久米のフランス留学期の習学內容を強く反映しているものと考えられる。また、黒田の当初の構想では美術学校卒業後の学生の研究の場として出発したこれらの研究所ではあるが、それにもまして美術学校入学前の学生の学習の場としての性格を強めたと推察され、洋画の普及やアカデミズムの形成という視点からは、展覧会の開催におとらぬ意義を担ったと考えられる。

ここでは、美術学校入学前の予備的教育の場として洋画研究所が機能したとされている。

ただ、フューザン会で活躍した岸田劉生と木村荘八は白馬会の葵橋研究所で出会ったが、二人とも美術学校には進学していない。木村は受験して不合格だった。

太田三郎が通ったのは刊行されたスケッチ画に「溜池」の文字が見られる事例があるので溜池研究所であったと推測される。太田は美術学校に進学しなかった。少数ではあったかもしれないが、太田たちのように、美術学校に入学しないで研究所で洋画の技術を身につけた者も存在したのである。

『光風』に掲載された洋画研究所の広告

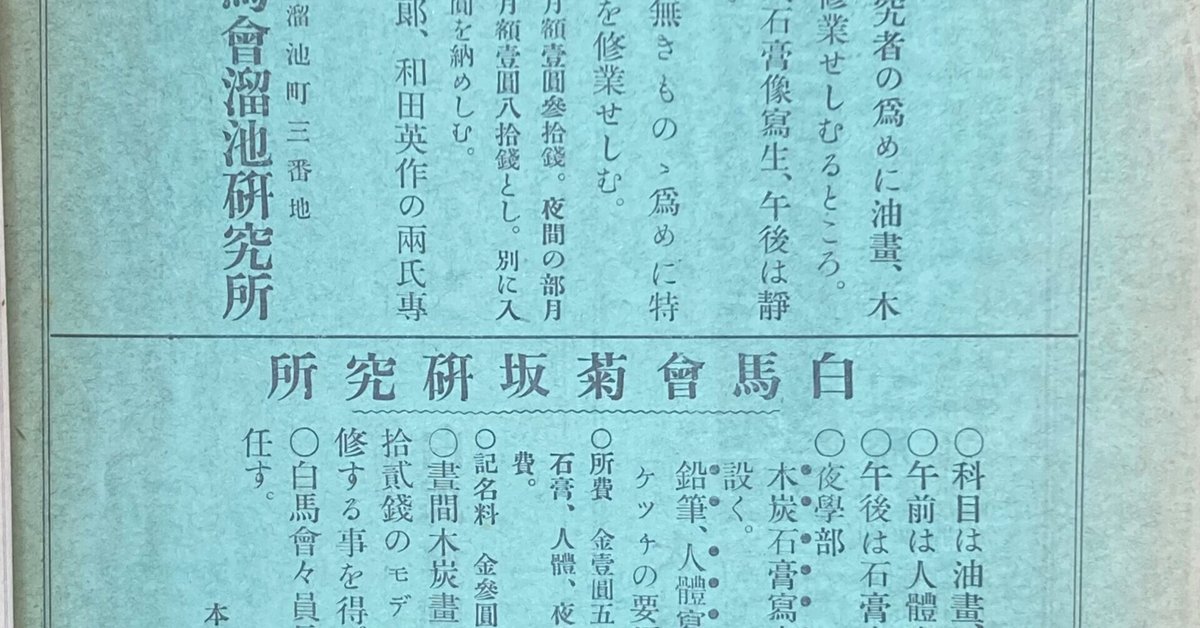

植野氏が言及している雑誌『光風』に掲載された研究所の広告はどのようなものか。たまたま、古本の西も東もわからないときに『光風』第1号(明治38年5月3日、光風発行所)を購入していたので、紹介しよう。『光風』は白馬会の機関誌と言ってよい雑誌である。

まず、溜池研究所のものを文字起こししてみよう。行頭のクローバーのマークは○に置き換えた。読みやすいように旧字は新字に改めた。

○誠実なる絵画研究者の為めに油画、木炭、水彩、鉛筆画を修業せしむるところ。

○ 午前は人体写生、石膏像写生、午後は静物写生、石膏像写生。

○夜学科は昼間暇無きものゝ為めに特に之を設け、木炭画を修業せしむ。

○ 研究所費は昼間の部月額壱円参拾銭。夜間の部月額壱円。昼夜兼修の者は月額壱円八拾銭とし。別に入所の際記名料として金弐円を納めしむ。

○白馬会員湯浅一郎、和田英作の両氏専ら指導の任に当る。

赤坂区溜池町三番地

白馬会溜池研究所

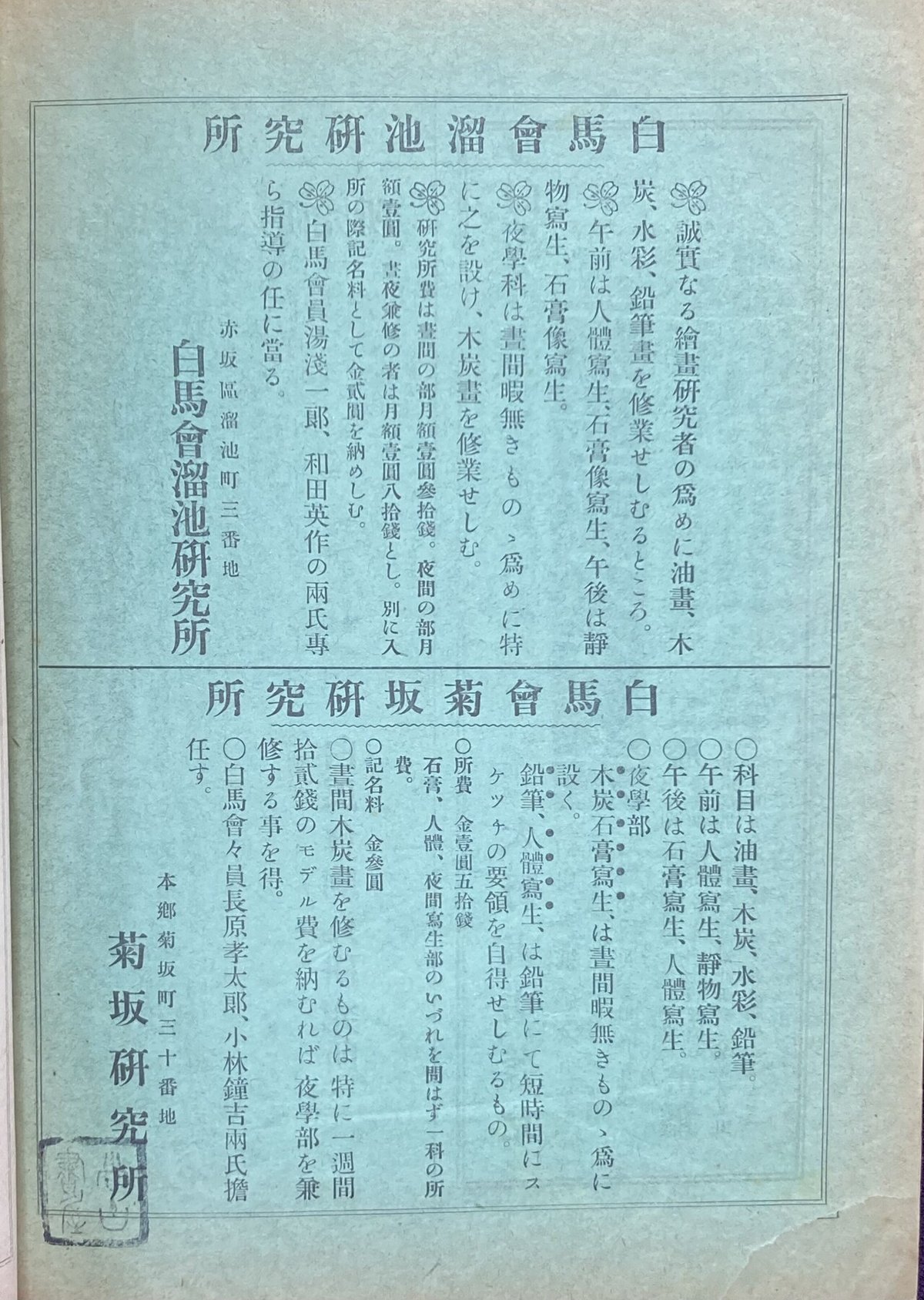

次に菊坂研究所のものを見てみよう。同じく、旧字は新字に改めた。傍点は省略した。

○科目は油画、木炭、水彩、鉛筆 。

○午前は人体写生、静物写生。

○午後は石膏写生、人体写生

○夜学部

木炭石膏写生、は昼間暇無きものゝ為に設く。

鉛筆、人体写生、は鉛筆にて短時間にスケッチの要領を自得せしむるもの。

○所費 金壱円五拾銭

石膏、人体、夜間写生部のいづれを問はず一科の所費。

○記名料金参円

○昼間木炭画を修むるものは 特に一週間拾弐銭のモデル費を納むれば 夜学部を兼修する事を得。

○白馬会々員長原孝太郎、小林鐘吉両氏担任す。

本郷菊坂町三十番地

菊坂研究所

石膏デッサンは、今でも美大進学に必須なのではないだろうか。今たまたま、多摩美術大学の2022年の一般選抜の入試を調べてみると、絵画学科はむろんのこと、デザイン系学科でもデッサンが試験科目に入っている。白馬会研究所のカリキュラムは近代日本の高等美術教育の原点を示している。

創作版画誌『月映』で活躍し、萩原朔太郎の詩集『月に吠える』に挿絵を寄せている版画家田中恭吉は、明治43年に美術学校を受験したが入学をはたせず、原町洋画研究所に通っている。田中恭吉の1910年の日記(未公刊)には研究所で、石膏デッサン、男性モデルや女性モデルを使った写生をおこなったことが記されている。日記には色彩についての研究所における議論も記されているので、油彩画も描いたと思われる。

太田三郎はどのようなことを研究所で学んだのであろうか。『光風』の広告で気になるのは、菊坂研究所の「鉛筆、人間写生、は鉛筆にて短時間にスケツチの要領を自得せしむるもの。」という部分である。これはクロッキー(仏語、croquis)のことで素早く描く訓練を課しているようだ。推測であるが、挿絵やトバエ(諷刺画)も描いた長原孝太郎の発案によるもののような気がする。

太田が通っていたのは、明治30年代半ば以降の、溜池研究所だと推定される。その時クロッキーの訓練があったかどうかわからないが、スケッチ画に示された太田の線描にはクロッキーに近い感触がある。

画家を描く

太田のスケッチ画集には、洋画研究所を描いたと思われる絵が見出される。いくつか紹介してみよう。

溜池研究所でのスケッチと思われるものが、画集『蛇の殻』(明治44年3月20日、精美堂・博文館)に収められている。《村上天流君 溜池にて》という作品である。

画架にキャンバスを置いて絵を描いている男性が描かれている。題から溜池研究所でのスケッチだと考えられる。画家はハイカラーのシャツにベスト、ズボンに革靴といったけっこうフォーマルな服装である。

村上天流は研究所でともに学んでいた若い画家だろう。村上という人物がどんな人かわからなかったが、文展(文部省美術展覧会)の出品者を調べると、明治40年開催の第一回文展で三等賞を受賞している。《画質の一隅》という裸婦を描いた油彩画である。東文研の『美術画報』所蔵図版データベースで写真版をみることができる。アトリエの片隅でポーズをとっている女性モデルが描かれている。

村上は初回で三等賞を獲得したが、それ以後出品していない。

対照的に太田は入選を重ねている。

太田の昭和3年までの文展、帝展出品歴を『文部省美術展覧会 帝国美術院美術展覧会出品者一覧』(昭和3年10月28日、文部省)によってまとめておこう。

文展

第4回展 明治43年 入選 《ビーヤホールの女》

第7回展 大正2年 三等賞 《カツフエの女》

第11回展 大正6年 入選 《卓に凭りて》

帝展

第6回展 大正14年 入選 《榻に凭る》

第7回展 大正15年 入選 《裸婦》

第8回展 昭和2年 入選 《コンポジション》

第9回展 昭和3年 無監査 《群像》

太田は、昭和8年に帝展審査員に任じられた。

モデルを描く オフの感覚

『蘖』(明治44年6月28日、精美堂・博文館)には村上の受賞作と同じ題の《画室の一隅》という作品が収められている。

背景となる布をはった前で髪を整えている裸の女性モデルが描かれている。ポーズは違うが、モチーフは村上の受賞作をふまえているようにも見える。太田の村上へのオマージュが含まれているのだろうか。場所は洋画研究所の画室であろうか。

『蘖』からもう一枚。《憩へるモデル》という作品。

色のついた紙に黒と色彩を使って印刷する手法を太田は好んでいる。ポーズをとることから解放されて休憩している男性モデルを捉えている。こうしたオフの感覚が太田のスケッチ画にはよく出てくる。写真が簡単に使えない明治末で、スナップショットの役割を果たしたのが太田のスケッチ画ではなかったか。

ふと、捉えられた瞬間が、見る人たちの記憶のアーカイブに残され、それが孤独な都市の視覚的心象をかたちづくっていく。スケッチにはそんな機能がある。

*次回は、洋画と日本画についての予定。

*編集履歴

2022年1月30日 章題修正。1箇所ルビ削除。文章の捩れ修正。

追記、2022年5月3日 ある方のツイートで村上天流の生没年が判明した。