西村熊吉「洋画の印刷」を読む②

さて、摺師西村熊吉の談話記事「洋画の印刷」(『趣味』第3巻第2号、明治41年2月1日、易風社)の紹介の第2回目。

今回は、西洋画の木版画化の実際に触れる。実作を紹介しながら、何が革新的なところなのかを考えてみよう。

《五月雨》のすばらしさ

西村は洋画を手がけている同業者に刺激を受けて洋画の木版画化にのりだすことになる。

△以前に洋画を印刷して居ましたのは松井一人で他の処では出来ないやうに思はれてゐました。私も大分長らく日本画をやりましてどうかかうか画工さんのお気に入るやうなものも出来出しましたので、どうか一つ洋画の方に手をつけて見たいと思ひまして、松井で出来るものなら他の者に出来ない訳はないと思ひまして色々脳を苦めました。

「松井」は木版業者であろうが、特定することはできていない。(注1)

「画工さん」というのは、職人ではなく画家のことを意味している。

「松井」は浅井忠の絵を木版化し、その次に三宅克己のおそらく水彩画を手がけた。これも、残念ながら作例を示すことができない。

△松井ではづつと前に浅井さんのをやり始めましてそれから三宅さんのをやりましたが、私の始めてやりましたのは今から丁度四年前に和田さんの「そゞろ歩き」で大分骨が折れました。和田さんの次には三宅さんの「五月雨」と云ふのをやりまして伊上さんに持って行てもらひましたらかうも巧く出来るものかと御賞めに預りました。

「和田さん」は和田英作(1874−1959)。黒田清輝の継承者の一人で白馬会で活躍した。おそらく明治36年頃に制作されたと思われる《そゞろ歩き》についても、掲載誌やその内容がわからない。

今回は、わからないことが多くて、読者には申し訳ないが、三宅克己の《五月雨》は提示することができる。

初出は、『明星』巳年第5号(明治38年6月1日)。提示する図版は、『明星』掲載の木版画を集成した『明星画譜』(明治38年12月)掲載のものである。

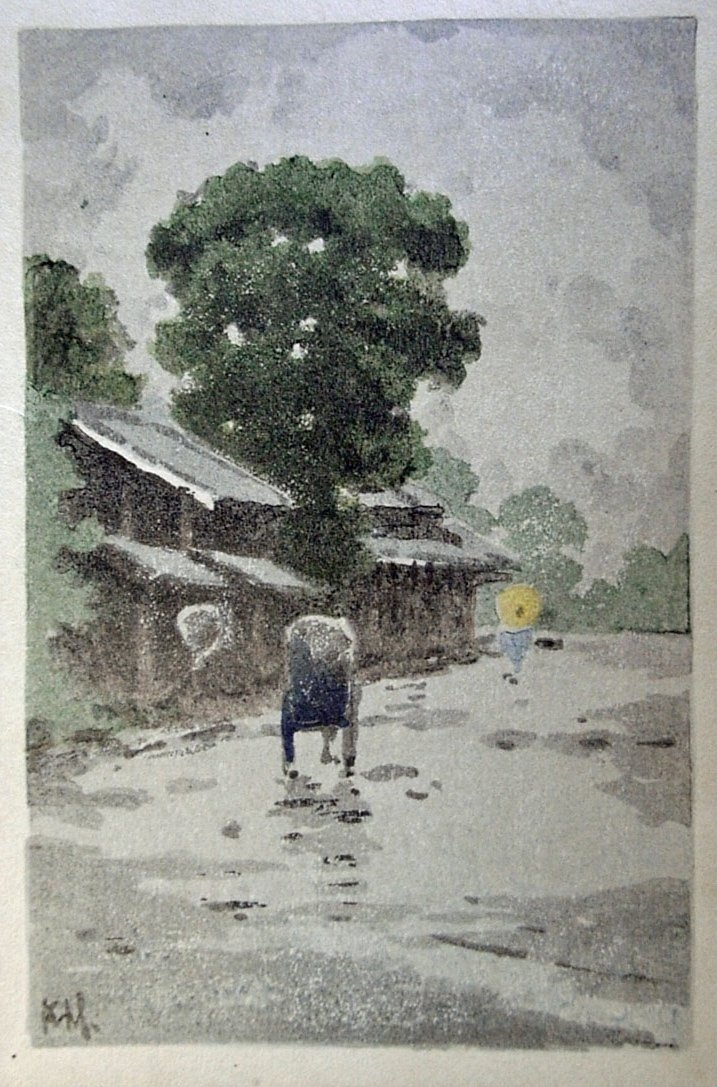

『明星画譜』(明治38年12月)

経年のための色の落ちは少しあるが、初めて見たときは、これが本当に木版画なのだろうか、と感嘆したことを思い出す。

道のぬかるみを行く人と人力車、雨中の樹木、曇天がみごとに表現されている。

色の層を重ねることで、奥行きを表現する三宅克己の水彩画の持ち味が十分木版で再現されている。

三宅が、「かうも巧く出来るものか」と感嘆し、西村を賞賛したのもうなづける。

技法の変化について

彫刻が伊上凡骨であることも忘れてはならない。西村と伊上のコンビは『明星』誌上に掲載される木版画で活躍することになる。

原画の水彩画を見て、伊上凡骨はいくつかの色の層に分解して、その数の版を彫刻する。

西村は、原画の感触を再現すべく、摺りの技法を駆使したのである。

中央および、左奥上部の樹木には、ぼかしの技法が使われていることが見てとれる。

伝統的な錦絵とどこが変化したのか。

いちばん大きな変化は、主版の輪郭線がないことである。

すなわち、それぞれの部分を色で分けるというやり方はせずに、樹木や家屋という対象を線ではなく、色面の重なりとして表現するという方法がとられている。

実は、こうした色面を重ねていくというやりかたは、絵葉書ブームで多用された多色石版の印刷方法に似ている。

石版印刷の職人たちは、錦絵から転向した者も多かったというが、明治30年代後半には、木版と石版が相互に影響し合っている痕跡を版面に見出すことができるのである。(つづく)

(注1)本記事執筆後の調査で、「松井」が松井三次郎という摺師であることがわかった。詳細は下記記事を参照されたい。

【編集履歴】

2023/11/17

本記事執筆後の調査で「松井」が松井三次郎という摺師であることがわかり、(注1)でそのことを記し、記事へのリンクを新設した。

*ご一読くださりありがとうございました。