金彩の少女:『新声』第7巻第3号表紙画

1 『新声』第7巻第3号表紙画

さて今回は、雑誌『新声』第7巻第3号(明治35年3月15日、新声社)の一條成美の表紙画をとりあげよう。

この第7巻(明治35年)の表紙画は、色彩を変えて何号か使われている。何号から何号までこの表紙であったかは、把握できていない。色違いのものを数冊入手したので、順次、紹介していくこととしたい。

最も美しい、赤色を使った表紙画(第7巻第1号)については下記ブログ記事を参照されたい。大塚英志氏の『ミュシャから少女まんがへ 幻の画家・一条成美と明治のアール・ヌーヴォー』(2019年7月、角川新書)の書評記事であるが、一條成美とミュシャの関連について構図の分析などを示している。

さて、第7巻第3号の表紙の精細画像をかかげよう。

花の冠を付けたミュシャの女性像は《ヒヤシンス姫》(1911年)などいくつかあり、明らかにその影響を受けているが、ミュシャの単なるコピーとは言えない一條の独自性もまた表現されている。

少女の顔の造形によく表れているのは、ミュシャの女性像よりもずっと幼形にして表現するという一條の意図である。

図版を作成するまで、髪や書物の色は、茶褐色だと思い込んでいた。確定はできないが、金色が褪色したものではないかと疑われる。少女が手に持つ書物のところに金の名残があるように思われる。

当時の印刷では、銀彩は劣化しにくいが、金彩はすぐ褐色になった。

表紙画はモダンであるが、雑誌のコンテンツはそんなに新しくはない。

目次をあげてみよう。

この雑誌の保守性は、たとえば、記者であった登阪北嶺の「裸体画を排す」という記事によく表れている。

1900年10月、白馬会美術展覧会展に出品された黒田清輝の《裸体婦人像》が警察によって絵の下半分が布で覆われて展示が許された。

登阪は、裸体画は道徳的な退廃をもたらすと論じている。この記事には『新声』のライバル誌であった『明星』を批判する言葉もたくさん見られる。

一條成美は、『明星』の表紙を裸体画で飾ったこともある。与謝野鉄幹との対立がもとで一條は新詩社を去って、『新声』にむかえられたが、登阪の記事は、一條への当てこすりをふくむようにも読める。

2 挿絵について

さて、『新声』第7巻第3号の挿絵を見ていくことにしよう。

扉絵は、平福百穂。目次では《春色》とされている。

新声の文字にあしらわれている梅や、舟が行く川の上の桜の意匠は伝統的なものである。

平福百穂について、あーと・わの会編集の「画家5500名の略歴」〜引用しておこう。

平福百穂 (ひらふく・ひゃくすい/1877~1933 年)秋田県生れ。幼少より父穂庵に画技を学び、のち川端玉章に師事する。東美校卒。結城素明ら同志と无声会・金鈴社を創立、のちには帝展審査員を務めた。「アララギ」派の歌人としても知られる。1933年没、57歳。

新声社の社主、佐藤義亮は、平福百穂と同郷で、秋田角館の出身であった。

无声会は、平福百穂、結城素明、島崎柳塢(1856-1938)らによって、1900年に結成された美術団体で、西洋画の写生的手法を日本画に取り入れて、自然主義的な表現を目指していた。

この号に挿絵を寄せている、渡辺香涯も无声会の一員である。

次は、一條成美の《暖流》。

釣り竿と魚籠を持った人物が、渓流にかかる橋を渡っている。

細い線で描かれたものを木版におこしている。

西洋的な要素はない。

人物が枠からはみ出ているが、こうした枠を設定しておいてそれを逸脱するようなやり方を一條は試みることがある。

次は平福百穂の《春の野》。

太陽のまわりの線や、畑の畝の線で、奥行きと遠近感を表している。

次は一條成美の《採貝》。題は、「さいかい」「さいばい」の読みで、辞書にも立項されている。

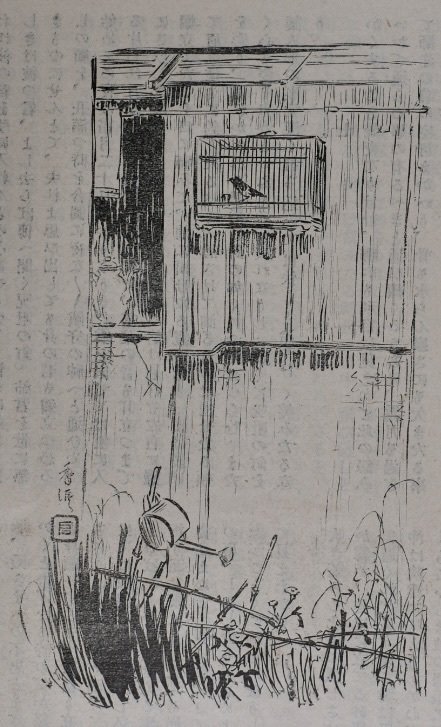

次は、渡辺香涯の《小鳥》。

渡辺香涯(1874−1961)は、明治30年、東京美術学校日本画科卒業、明治33年に平福百穂らとともに无声会の結成に参加した。

次は、同じく渡辺香涯の《長閑》。「長閑」はのどかな様子のこと。

次は、平福百穂の《八甲田山の惨事》2点。もとは「八甲山」となっているが、誤記と考えられるため訂正した。

明治35年1月に、陸軍の青森歩兵第五連隊の雪中行軍隊が、訓練中に八甲田山で遭難した事件がもとになっている。210人の参加者中、199人が死亡した。

挿絵としてのコマ絵には、時事報知的な機能もあった。

次に、一條成美の《女流ハイカラー口絵》。

順序としては、《八甲田山の惨事(一)》の後に配されているが、便宜的に変更した。

西洋の雑誌の口絵のトレースだろうか。版式は写真網版である。

一條成美は、他の画家と同じような伝統的な筆致のものも描いているが、こうした西洋的な要素を持つ絵も描いている。

大塚英志氏が『ミュシャから少女まんがへ 幻の画家・一条成美と明治のアール・ヌーヴォー』(2019年7月、角川新書)で指摘しているように、一條は、『明星』では、西洋美術を積極的に受容しようとしていた与謝野寛の編集方針のもとで活躍することができた。しかし。『新声』には、そうした文化的コンテクストは不在であった。

表紙画は、雑誌のコンテンツとはまったくかかわらない一條の孤立を雄弁に語っている。

3 金彩をほどこしてみる

さて、モノクロ図版が続いたので、表紙画のオリジナルが金彩だったとして、どのような感じのものであったのかを復元してみたいと思う。

オリジナルからカラーコピーをとって彩色してみた。

実際は、もう少し落ちついた金色であったかと思う。

絵具はターナーのアクリルガッシュのゴールドライトを用いた。

筆は細いものを数本用意した。

最後に筆をとりおとしてしまい、額のところに汚れが出てしまった。

描画アプリを導入すればもっとクリアな画像を提供できるのだろうが、その方面にはうといのでいかんともしがたい。

やり直す気力はないので諒とされたい。

*ご一読くださりありがとうございました。