絵と文を響かせる 画文の人、太田三郎(7)

回を重ねてきたので、分かりやすいように、今回からサブタイトルを前に置くことにした。

今回は太田三郎の、絵と文章を組み合わせる画文共鳴の試みについて紹介してみよう。

前回と同じく、太田三郎の熱烈なファンの寄稿の引用から始めることにしたい。

若き画家への賞賛

『ハガキ文学』第4巻第8号(明治40年7月1日、日本葉書会)の読者投稿欄「如是録」に日本橋住みの江原蘆村の「若き画家(大田三郎氏)」という熱烈な調子のファンレターが掲載されている。

蘆村という雅号を使っているが、著名な人物ではない。若い読者は、活躍する文士にあやかって雅号を名のることがあった。

書き出しはこんな感じで始まっている。

若き画家!

あゝ何といふ、優しい、可懐しい、慕はしい名でせう! 私はさう聞いてさへ、もう胸は躍り、血潮に沸き返る位なのです。若い画家! 年若い美術家!

太田三郎先生はその年若い画家です。美神の寵愛最も深き、その年若き美術家です! 殊にその画家にふさはしい優しい、温かい、情をもつておられる方と、私は常々敬慕しております。

蘆村は、若い画家としての太田の活躍に魅せられている。そしてその評価の要点は、太田の絵が「情を持つて」いる点、すなわち太田の絵にある感情に訴えてくる要素を最も評価していることがわかる。

こうした太田のファンは一定数存在したと推測される。太田が博文館系以外の雑誌に寄稿することが少なく、また、太田はこの時期、洋画家としての自立を第一の目標としていたので、コマ絵、挿絵画家としての活躍は自身にとっては余技として考えられていた可能性がある。そのことについては、竹久夢二と比較して、後に考えてみたい。

さて、蘆村が最初に感銘を述べているのは、口絵で試みられていた、俗謡と絵を組み合わせてみる試みについてである。

『俗謡十二題』 画文を響かせる

蘆村は、『ハガキ文学』に口絵として連載されていた『俗謡十二題』の魅力に言及している。

『俗謡十二題』は、俗謡の一節をあげて、それにふさわしい色刷り木版の絵を合わせる試みである。こうした試みは、太田によって『ハガキ文学」の口絵の企画として継続して行われていた。

蘆村は、次のように『俗謡十二題』の魅力について語っている。

俗謡十二題の中の、『親は他国に(三)』や『見れば見渡す(四)』の如き、云ひ知らぬ悲しいような、可懐しいような、優しい温かい気が漂ってあるその絵! 『親は他国に』では、散る花を見て、捕へがたきゆく春の哀感に撲たれてある美き人の心を思ひ、『見れば見渡す』では、『何故にわが恋とゞかぬぞ』 と叫むで船底に泣き伏した人の心を、共に泣いた。暫く私は声こそ出さね、独り心の中で泣きました。 俗謡の精神も写り、その人も活躍してゐる、あゝ美しいその絵!

『親は他国に』は『ハガキ文学』第4巻第3号(明治40年3月1日)に掲載され、その俗謡の歌詞は「親は他国に子を島原に」である。出典が調べきれていないのだが、「島原」は京の遊郭がある街を指しており、親子が不幸な離散をしたという意味が含まれている。

蘆村には、もしかすると遊郭の知識がなく「散る花を見て、捕へがたきゆく春の哀感に撲たれてある美き人の心」を思うというように、感傷的に捉えているのかもしれない。

しかし、描かれた女性がいるのは格子(廓)の内側であり、女性の髷も遊女が考案したとされる勝山髷に似ている。そこに女性の断念と悲哀が現れている。

手の表情に脱力した絶望が読み取れるのではないだろうか。

版の数は、黄色(背景、帯)、薄茶色(肌、着物の柄、花びら)、あずき色(輪郭、着物、文字)、飴色(格子、板)の4版であろうか。コストを考えて少ない版で色彩の効果を上げる工夫がされている。

色数を抑えた木版であるが、女性の着物の部分には板の感触が写っている。多色石版では出しにくい、木版独特の効果である。

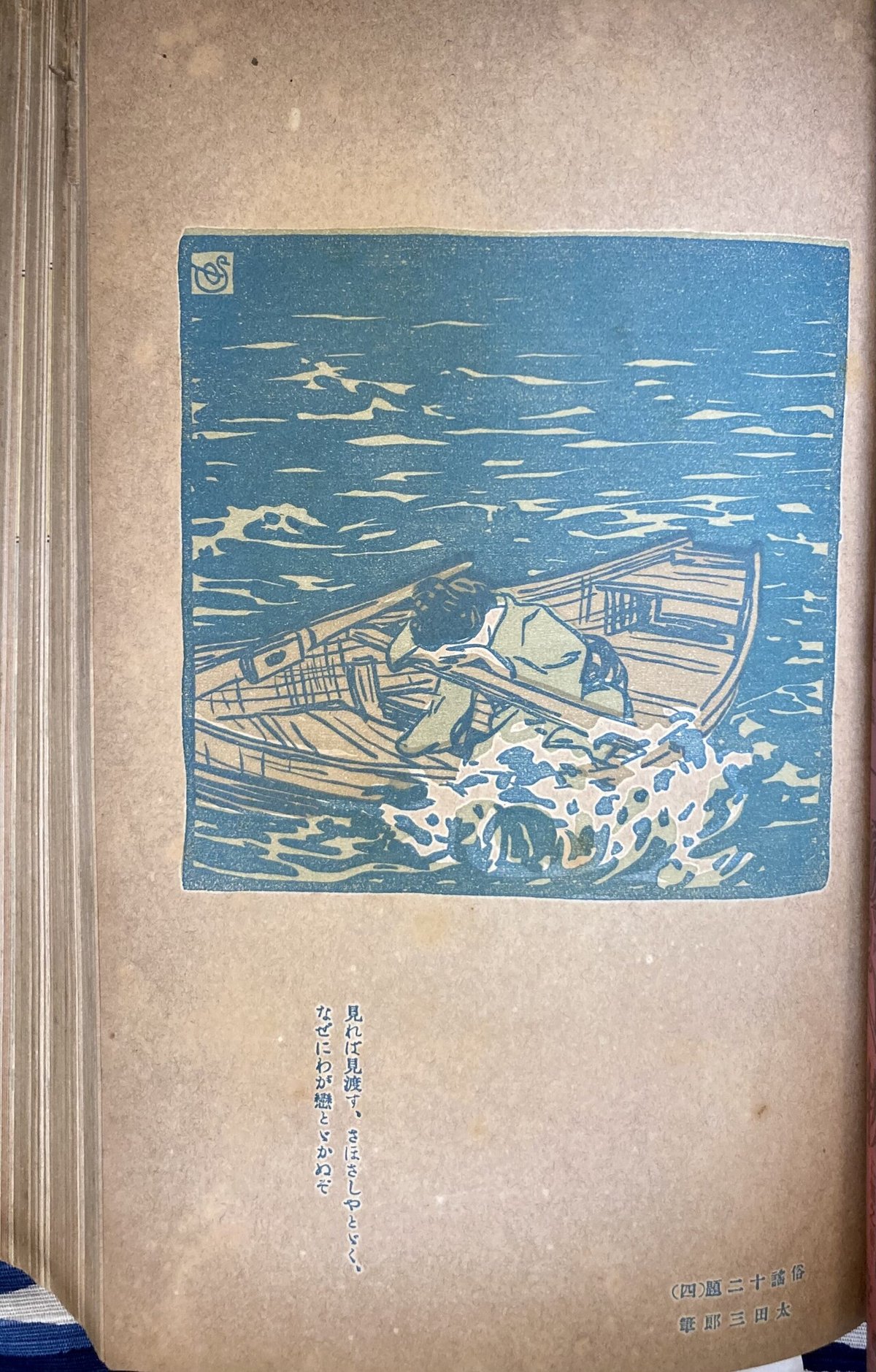

『見れば見渡す』は『ハガキ文学』第4巻第4号(明治40年4月1日)に掲載され、その歌詞は、「見れば見渡す、さほさしやとゞく、なぜに我恋とゞかぬぞ」というもので絵の外に活字で印刷されている。

小野孝靖編『近世流行歌謡 本文と各句索引 』(2003年2月28日、笠間書院)によると、この歌謡は、『延享五年小一骨しゃうが集』に収められている。

見ると風景は見渡すことができるし、船は棹させば進む、しかし、どうして私の恋心はあの人に届かないのだろうか、というほどの意味であろう。

棹さすの連想から1人で小舟に乗った女性が描かれている。女性は櫓を放棄して打ち伏せて嘆き、船縁に波が打ち寄せている。

版は、青緑(海、輪郭)、若苗色(海、着物)、茶色(船)、薄茶(肌、しぶき)の4版であろう。

蘆村は、「俗謡の精神も写り、その人も活躍してゐる」と評しているが、棹さすの連想から小船で漂う女性の頼りなさを心情の比喩的表現としている点をうまくとらえている。

こうした画文を組み合わせる試みは、大正期の雑誌『文章倶楽部』でも行われているが、『ハガキ文学』における太田の試みは時期的に早く注目に値する。

こうした試みが、明治40年の時点で書籍化されていれば、先駆的な試みとしてきっと注目を集めたはずである。刊行が予定されていた太田の幻の本については、後に触れることとしよう。