オール土 佐倉城(千葉県)

歴博こと国立歴史民俗博物館が建っている地、佐倉城。

一日で見きれない展示の量であり、

訪れた日は本佐倉城とのハシゴ城だったため入ることはあきらめた。

分厚い本に対して、

「これはとても気軽に読めない、一日費やす覚悟がある時じゃないと」

と一旦保留するのと同じだ。

そういう風に大事にし過ぎるとウキウキで買ったくせに読んでない本がどんどんたまってしまう。

推せる時に推せ、行ける時に行け、読める時に読めの精神でこの記事も読んでほしい。

土塁の最後

佐倉城は石垣をひとつも用いず、土塁とお堀のみで完成させた。

1616年の完成は江戸時代に入っており、土のみで完成させた最後の城と思う。

(違うよ!と言う方いたら教えてください!"思う"だけで確証はないです!)

1616年は家康が亡くなった年である。

この人の生涯は翻弄されまくりの、人生〜いろいろ♪大河も〜いろいろ♪

な役者が演じている。まさか松潤が家康をやるとは思わなかった。

ステルス平山城

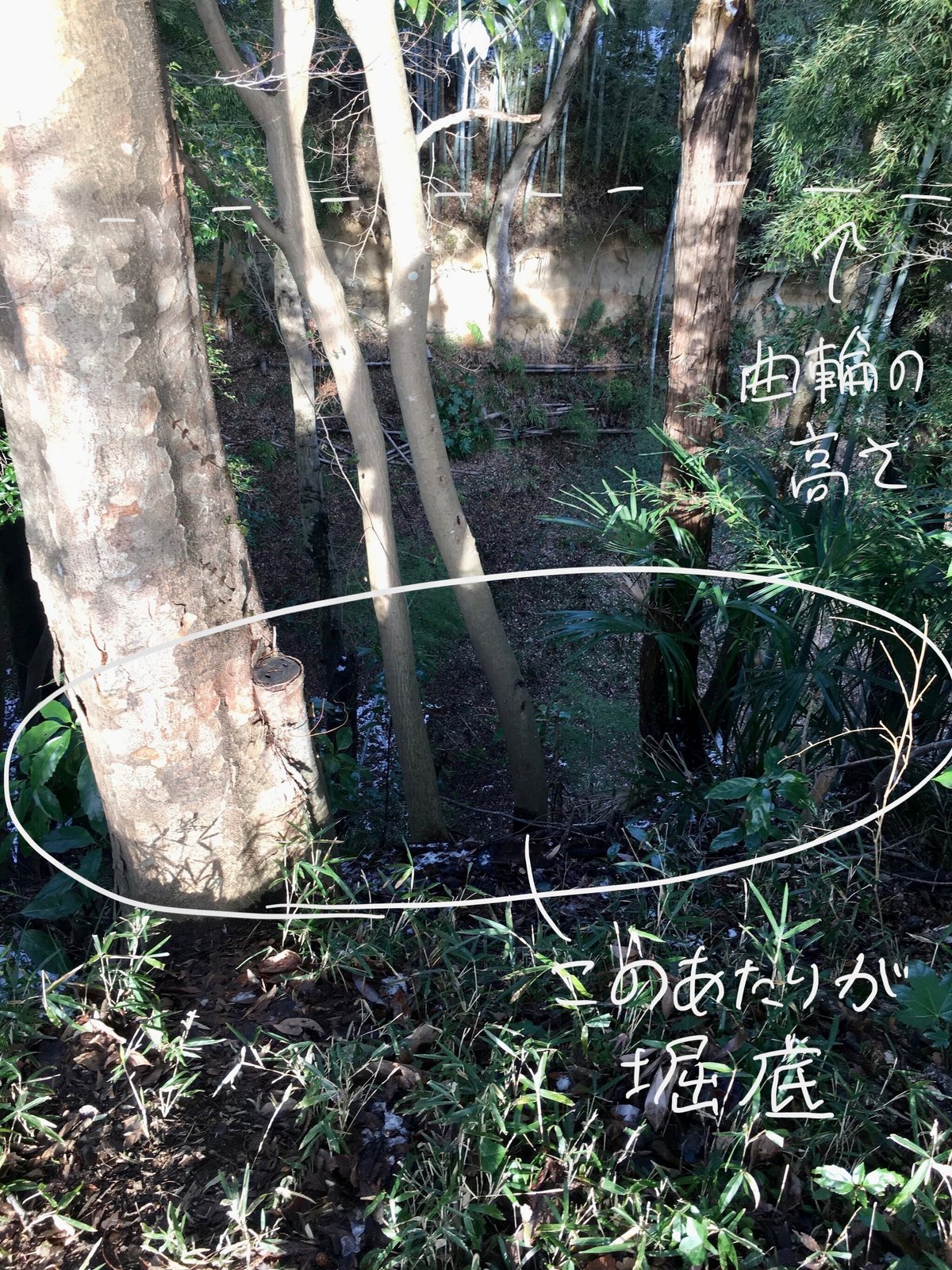

城内はアップダウンがないため平城と勘違いしてしまうが、空堀の深さにたまげる。

博物館前の馬出し空堀はじゅうぶん見事だが、

これでも安全と保護のために埋められてしまっていて本来は倍くらい深かったという恐ろしさ。

本丸まわりに残る空堀の深さに、立っている場所は高台であると実感する。

本佐倉城同様低湿地の台地を利用しているが、台地自体が大きいうえに

時代が本佐倉城より200年近く進んでいるため整地技術も上がっている。

本丸の背後は水堀になっており、新府城の出構のような雰囲気が漂う。

中世の技術で近世の形を作ったハイ・アナログなおもしろい城である。

はじめて行っても楽しめるが、

土塁と空堀のみの山城と、石垣と水堀の平城をいくつか訪れた後に行くと

「佐倉城ってなかなか他にない形態だねえ」とツウになれる。

「新しい城完成しました!でも全部土塁です!」

時代的には次の技術に移行しているのにも関わらず、

旧技術を極めて作り上げた完成度の高いシロモノだ。

なにかいい例えがないかと調べたら

(こういうネットサーフィンほど楽しい時間はない)

大林組が昨年横浜に純木造の11階建てビル「Port Plus」を建てていた。

令和の時代に木で高層建築は、江戸時代土塁と同じと勝手に言い切る。

建築には詳しくないが素直に

「良いです、非常〜に良い」

と同期の佐倉と同じセリフを言ってしまった。

城マニア的に大林組は大阪城を再建した会社だ。

1931年に再建した大阪城は昭和初期の巨大鉄筋コンクリート建築として評価され、

登録有形文化財に指定されている。

エレベーターがあって中は近代的で城っぽくないと興醒めな点も、

それはそれで当時の技術が評価される時代になった。

佐倉城は明治に軍の施設になった際に建物は全て撤去されてしまった。

古写真自体は鮮明に残っているのでいつか大林組の技術で復元してほしい。

最後は鶴瓶も言っていた鉄筋ジョークで締めることにする。

「大阪城を作ったのは?」

「豊臣秀吉!」

「ぶっぶー!大林組でしゅ〜」