生成AIがもたらす教育の大変革と、いま子どもに必要な学びとは?

こんにちは、Link AI広報担当のりんかです。

今回は「生成AIで変わる教育。これからの時代に必要な能力と、それを教育に落としこむ。今、子供に教育している人は何を教えるべきか。」というテーマでお話をさせていただきます。

「AIがますます進化していて、自分たちの子どもに何を教えたらいいのだろう?」

「生成AIが話題だけれど、実際に教育へどう取り入れればいいのかわからない…」

こうした疑問や不安を持つ方は多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、AIに強い人材、つまりこれからの時代に必要とされる能力を育てるために、学校・塾・家庭でどのようなアプローチができるのかを考えていきます。具体的な事例も紹介しながら、「あしたから何をすればいいの?」という疑問にこたえるような内容を目指します。ぜひ最後までご覧いただき、教育のこれからを一緒に考えてみましょう!

1. 生成AIで教育はどう変わるのか

1-1. AIがもたらすパーソナライズと学習効率の革新

AIはすでに多くの分野で活用されていますが、教育領域においても大きな変化をもたらしています。特に注目すべきは「パーソナライズ学習」の加速です。AIが学習者それぞれの理解度や興味関心に合わせて、適切な難易度の課題を提案したり、弱点を自動で分析して補強できるようになったりすることで、学習効率を飛躍的に向上させられます。

例えば、大学や企業向けにAI教材を提供しているCarnegie Learningや、キッズ向けのアダプティブ教材を手掛けるAge of Learning, Incなど、リアルタイムで学習データを収集・分析し、個別最適化されたカリキュラムを自動で提示できるサービスがすでに活躍しています。

また、生成AIを活用して、「わからない箇所をチャットで質問すると、その場で解説が返ってくる」といったAIチューターも増加中です。アメリカの一部の大学では、講義にまつわる質問をAIがリアルタイムで受け付け、学習者がわからないポイントをすばやく解消できる仕組みが進んでいます。教育者はAIに任せられる部分を任せることで、より人間らしいコミュニケーションやモチベーション支援に時間を使えるようになるのです。

1-2. 日本の教育に訪れる新たな可能性

日本でも、コロナ禍を契機にオンライン学習やICT教育が進んだ結果、デジタル教材が徐々に浸透してきました。これに生成AIの仕組みが合わさると、学習スタイルが大きく変化します。

個別最適化:苦手分野や得意分野に応じた課題が自動で出題される

学習意欲の向上:ゲーム要素やインタラクティブな教材が増え、子どもが飽きにくい

学習時間の短縮:AIが大量のドリルや添削を自動化してくれるため、効率化

こうした技術を活用すれば、全国どこにいても質の高い教育を受けられる時代がすぐそこまで来ています。

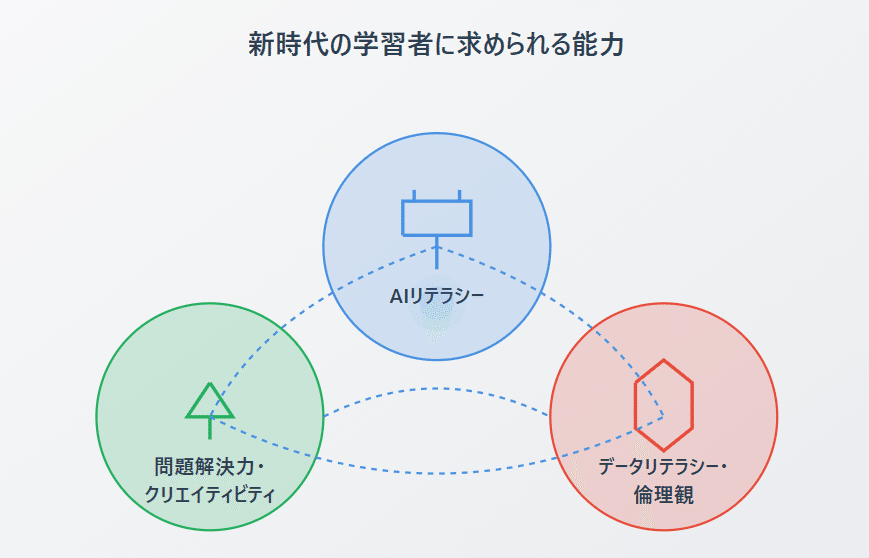

2. これからの時代に必要な能力とは

2-1. 今や「AIリテラシー」は必須スキル

かつて「パソコンが使える」「インターネットで検索できる」が重宝されたように、今や「AIを使いこなせる」ことが新たなリテラシーとして求められます。とくにChatGPTやBing Chat、Bardなど生成AIの利用シーンは急速に広がっています。ビジネスにおいては提案資料の下書き作成、学習においては参考文献の要約や英作文の添削など、活用の幅は無限大です。

そのため、子どもたちにとっては「AIをただ使う」のではなく、「AIが出力した情報を検証する力」や「AIと対話しながら自分の考えをまとめる力」が重要になります。これが新しい読解力、思考力の基盤となっていくでしょう。

2-2. 問題解決力とクリエイティビティ

「正解を当てる」能力よりも、「未知の問題に取り組むための思考力」や「クリエイティビティ」がますます重視されます。なぜならば、AIが担ってくれる作業の多くは「既存の知識や情報の分析・抽出・要約」だからです。一方で、より柔軟な発想やオリジナリティが求められる場面は、人間ならではの強みとなるでしょう。

クリティカルシンキング:AIが提示した答えを鵜呑みにせず、根拠を問い直す

創造性:AIが生み出せない独自のアイデアを生み出す

コミュニケーション力:グループワークや対話を通じて、他者と協働しながらアイデアを深める

特に教育現場では、これまで「暗記重視」の学習が主流でした。しかし生成AIが高度な情報検索能力を持つ今、暗記に膨大な時間を割くよりも、情報をどう組み合わせて新しいアイデアに発展させるか、という「問題解決力」や「コラボレーション力」を育む方向にシフトする必要があります。

2-3. データリテラシーと倫理観

さらに「データを読み解くリテラシー」と「技術を使う際の倫理観」も必須要素です。AIはデータをもとに動きますが、そのデータが偏ったものであれば、そのまま偏った解や差別的な結果を出力してしまうリスクもあります。教師や保護者は、子どもたちに「データはどのように集められ、どう活用されるのか」「自分のプライバシーを守りながら利用するにはどうすればいいのか」といった点を教える必要があるでしょう。

3. 教育現場での具体的な活用例

ここからは具体的に、「どんなAIツールやアプローチを教育現場で取り入れられるのか?」という視点で事例を見ていきましょう。

3-1. AIチューター・アシスタントの活用

◎導入のハードルが低い!AIチャット活用

例1:家庭学習用のAIチューター

たとえばDuolingoはAIを使ってリアルタイムに学習者のレベルを分析し、次に学ぶべき単元を提案してくれます。英単語の習得度合いによって、最適なクイズが自動生成される仕組みです。例2:大学のオフィスアワーをAIが代行

「授業の疑問をいつでも質問できるAIチャットボット」を導入する大学が増えてきています。たとえばMainstay(旧名:など)を活用したケースでは、大学内での学習サポートコストが大幅に削減され、学生の学習意欲向上に貢献したそうです。

3-2. 自動添削・フィードバックシステム

従来、教師が一つ一つ手作業で行っていたレポート添削や課題のフィードバックを、AIが支援するケースも増えています。英作文の文法チェックや、数学の式の途中計算の指摘など、AIの得意領域を活かすことで、教師はより高度な指導に集中できるようになります。

Knewton: 個々の学生の理解度にあわせて課題を変更し、テストスコアが平均62%向上したという報告もあります。

3-3. ゲームやVR/ARによる体験学習

Blipparのように、AR(拡張現実)技術を組み合わせて教科書や教材を3D映像化し、地震や火山の仕組みを視覚的に学べるようになると、理科や地理などの理解が格段に深まります。

ゲームの世界で街づくりをしながら経済や社会を学ぶプログラム、AIが「次に取るべき行動」を提案してくれるリアルタイムシミュレーションなど、まるで遊びの延長のように高度な学習体験を提供できます。

3-4. データ分析による早期介入と学習支援

学校や塾でのテスト結果や学習ログをAIが分析し、「この生徒は数学の二次関数単元を苦手としている」「英語の長文読解でつまずきやすい」などの兆候を早期に捉え、教師に通知してくれます。これにより学習の遅れを未然に防ぎ、個別指導につなげやすくなります。

例えばRiiid Labsのようなプラットフォームは学習者の進捗状況を可視化し、教師に必要なアドバイスを提示してくれます。

3-5. グループワークや探究学習におけるAIサポート

AIアシスタントがグループディスカッションの議事録を自動生成し、論点を整理してくれるツールの活用が始まっています。これにより、生徒同士の対話に集中でき、より深い探究学習が可能になります。

4. AI導入における注意点と考慮すべきこと

AIを教育現場に導入する際、メリットだけでなく以下のようなリスクや課題にも目を向ける必要があります。

4-1. プライバシーとデータセキュリティ

AIは大量の学習データを扱いますが、その中には個人情報や学習履歴などセンシティブな情報が含まれます。データが流出すると生徒のプライバシー侵害につながる可能性があります。そのため、セキュリティ対策や情報管理は万全を期す必要があります。

4-2. バイアス(偏り)への注意

AIが使う学習データやアルゴリズムには、しばしば偏りが含まれます。これは生徒の評価や進路指導に影響を与えるおそれがあります。特定のグループに不利な判断を下さないよう、教師はAIが出した結果をうのみにせず、人間の目でチェックし続けることが重要です。

4-3. 教師・保護者のAIリテラシー育成

AIを活用するには、まず教師や保護者の側がAIリテラシーを身につける必要があります。活用方法や特徴、注意点を正しく理解したうえで、生徒に適切に教えられるようになりたいものです。

4-4. 教師の役割再定義

AIが多くのタスクを代行するからこそ、教師は「モチベーション管理」「社会性や倫理観の指導」「個別の悩み相談」など、人間同士だからこそ可能な領域に力を注げます。今後、教育者の役割は「知識を教える人」から「学びを支える伴走者」に一層シフトしていくでしょう。

5. 明日から実践できる教育アイデア

では、具体的にどんなアクションを取ればいいのでしょう?ここでは、家庭・学校・塾のそれぞれで取り組みやすいアイデアを紹介します。

5-1. 家庭での実践例

親子でAIを触ってみる

ChatGPTなど無料で使える生成AIを一緒に触り、「こんな質問をするとどうなる?」「ちゃんと合ってる?」と検証する習慣をつくるだけでも、子どもの好奇心と批判的思考が育ちます。「情報を鵜呑みにしない」練習

AIが生成した回答を、書籍や他のWebサイトと照らし合わせてチェックするプロセスを体験させることで「情報を比較検証する姿勢」を養えます。

5-2. 学校(小中高)での実践例

AIリテラシー講座を導入

情報科の授業の一環で、生成AIを実際に動かしてみるミニ実習を取り入れ、「AIとは何か」「データはどう使われるか」を体感させる。プロジェクト型学習(PBL)の中でAI活用

グループワークや探究学習のテーマ設定・情報収集・まとめの段階でAIを活用させる。教師は、その結果を評価し「AIの回答と実際にやってみた結果は合っていたか」を振り返る時間を設ける。

5-3. 塾・予備校での実践例

AI模試解析サービスの活用

大手塾では、模試の結果をAIが分析し、「あなたはこの分野が弱い」と指摘して学習計画を提示してくれるシステムが既に導入されています。個人塾や小規模予備校でも、クラウド型のサービスを活用することで、同様の学習支援が可能に。AIチューターを用いた自学自習時間のサポート

生徒一人ひとりにタブレット端末とAIチューターを用意し、一定時間は自分の苦手分野だけを重点的に演習するシステムを導入する。講師は個別指導が必要な生徒へ的確にフォローできる。

5-4. 具体的な一歩を踏み出すために

小さく始める:いきなりすべてをAI化しようとせず、まずはチャットボットや自動添削ツールなど、導入しやすい領域からスタートしましょう。

フォローアップと振り返り:AIの結果をそのまま使うのではなく、生徒や教師同士で「合っている?」「他にもっと良い案は?」といったレビューや振り返りプロセスを必ず設けましょう。

▼Claude Artifacts用プロンプト例(セクション5用の図解)

6. まとめと、これからのアクション

生成AIが教育に与えるインパクトは非常に大きく、個別最適化された学習、効率化された業務、そして何より「学びに対するワクワク感の創出」につながります。一方で、プライバシーやバイアスなどのリスクも存在するため、AIに丸投げするのではなく「人間らしい教育の本質」を再確認しながら取り入れる必要があります。

明日からできる3つのアクション

まずは身近なAIツールを試してみる

ChatGPTやBing Chatなどの無料ツールを、授業や家庭学習で少しずつ導入してみる。子どもと一緒に活用事例を考える

「AIを使ってどんなことができるかな?」とアイデアを出し合うことで、子どもの創造力を引き出し、AIリテラシーも高められる。小さくはじめて振り返る

大規模なシステム導入は費用やリテラシー面でハードルが高いですが、小さなAIアシスタント導入なら比較的やりやすいです。実際に使った結果を「良かった点・悪かった点」として洗い出し、改善を重ねながらステップアップしていきましょう。

Link AIとしての視点

私たちLink AIでは、AIアバターやAIエージェント、AIシステムの開発に取り組んでおり、教育分野でも「先生とAIが協力できる環境づくり」を目指しています。これからは、教師とAIが相乗効果を発揮し、一人ひとりの学びをサポートする仕組みがより重要になるでしょう。

もし「AIを教育に導入したいけれど、どこから始めればいいかわからない…」という方は、ぜひ私たちにご相談ください。小さなプロトタイプづくりから大規模システムの構築まで、Link AIがサポートいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

生成AIがもたらす新しい教育のかたち、一緒に考えてみませんか?

「子どもたちが明日を創っていく力を育む」ために、ぜひ今日から一歩を踏み出してみてください。

お問い合わせや、最新情報のチェックはこちらから!

お問合せフォーム:https://www.linkai.co.jp/contact

今後もAIに関するブログ記事を続々と更新していきますので、ぜひフォローやブックマークをしておいてくださいね。次回の記事もお楽しみに!