思考力を高めるICT活用授業づくり ~理科における Google for Education 活用法~ / 2024.9.21(土)講座参加レポート

こんにちは!

G-Apps.jp 公式note担当の伊藤です!

本日は、2024年 9月 21日(土)に開催された「思考力を高めるICT活用授業づくり ~理科における Google for Education 活用法~」の講座参加レポートをお届けします!

講師は、関東学院六浦中学校・高等学校 教諭(理科)の原田 有(はらだ ゆう)先生です。理科という実験中心の教科だけでなく、他の教科とも横断して主体性を引き出す授業デザインを実践されているというお話に、大いに刺激を受けました。参加者の一人として、その学びを振り返りたいと思います!

これからの時代を生き抜くために必要な力

変化の激しい現代社会において、私たちに必要なのは「用意された道を歩む」ことではなく、「自ら問いを立て、答えを見つけ出す力」。10年前と比べても技術や社会構造の変化は加速し、予測不能な時代がすぐそこまで来ていると感じることができました。

そこで原田先生が強調していたのは、"教育現場で求められる「探求的な学び」"の重要性でした。もし従来のように、先生が一方的に知識を伝えるだけの授業にとどまっていては、生徒たちが変化に対応できる力を身につけるのは難しいと痛感しました。

生徒の主体性を育む授業デザイン

思考力をICTで伸ばす

講座の中で、特に印象的だったのは「生徒が自ら学ぶ姿勢を作るためには、どのような力を伸ばしてほしいかを明示すること」というメッセージです。

このようなプリントはよくありますが、確かに見返してもどんなことをしたのか思い出せないことってよくありますよね。

このような授業では、

授業の目的や狙いを生徒と共有する

どのようなスキルや思考力が求められるか、ルーブリックなどで提示する

これにより生徒たちは「何を目指して学んでいるのか」「自分がどこまでできるようになる必要があるのか」を実感しやすくなり、結果として主体性が高まっていくそうです。

実際、理科以外の教科でも教科横断型プロジェクトや防災サミットを行うなど、目的を明確にした学習設計がされているとのことで、非常に参考になりました。

どのような評価をするのかというのも詳しく解説をしていただきました!

Google ドキュメント 、Google Classroom を効果的に活用されていました。

デジタル実験レポートの内容はこちらからご覧いただけます。

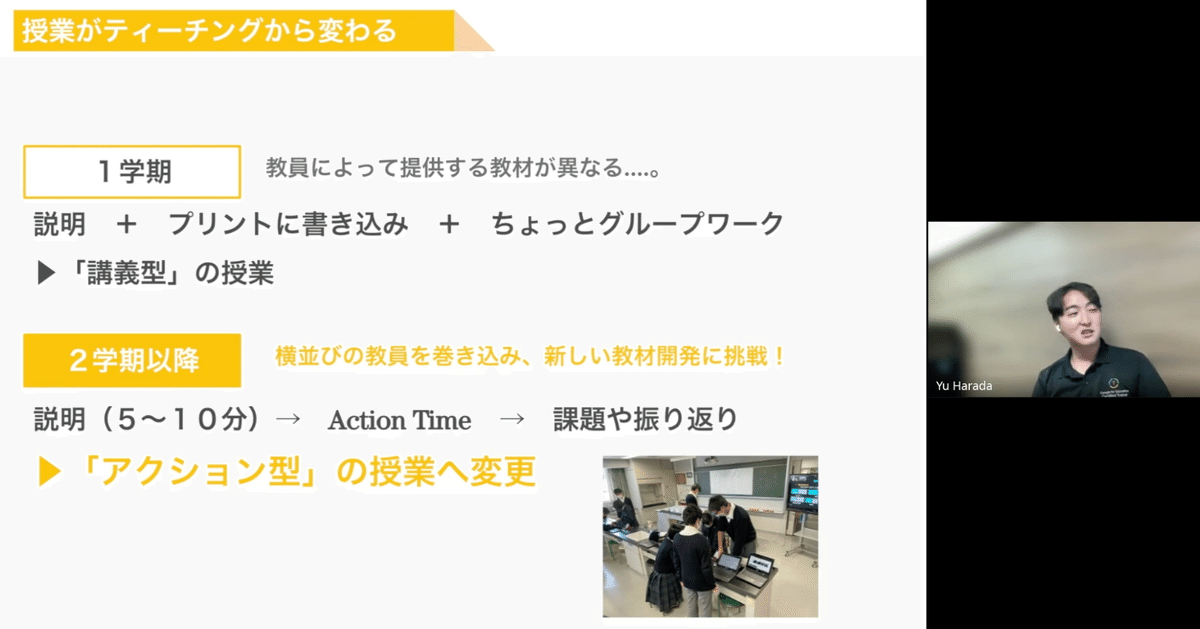

授業がティーチングから変わる

"「アクション型授業」こそ、生徒の主体性を引き出し、深い学びにつなげるための有効な手段"であると感じました。"五感を使いながら、自ら考え、行動し、表現する"経験を通して、生徒たちはこれからの時代を生き抜くために必要な 「思考力」「判断力」「表現力」 を身につけていくことができますね。

そして、ICTツール はそんなアクション型授業をサポートしてくれます。Google スライド、Edpuzzle、Google Jamboard、Google Classroom など、様々なツールを効果的に活用することで、さらに豊かな学びを実現できる可能性を感じました!

そして、自分の考えを根拠を持って説明できるかどうかを評価されていました。

私も、原田先生のように、生徒たちの好奇心を刺激し、笑顔を引き出すような、ワクワクする授業 を作ってきたい!そう強く思いました。

これらの活動を通じて、生徒は五感をフル活用しながら「何が起きているのか」「どうすればよいのか」を考え抜きます。そのプロセス自体が「探求的な学び」そのものであり、試行錯誤と発見が生徒の思考を深めていくのだと感じました。

探求学習をもっと身近に

探求学習というと、かなりハードルが高く見えるかもしれません。しかし、本講座を受けて思ったのは、"「教える」から「共に学ぶ」へシフトする"大切さです。

また、"主体的と言いながらそうなっていないかもしれない"ということも考えさせられました。

先生自身も「何をどこまで教えるか」だけでなく、「自分が探求者としてどこまで楽しめるか」を意識することで、生徒たちにワクワク感が伝わり、積極的に試行錯誤する教室文化が生まれると感じました。

探究的な学びに関する詳細はこちらからご覧いただけます!

まとめ

これからの時代を生き抜くためには、生徒自身が思考力を高めていく必要性を強く感じました。そして、それを実現するためには、従来の一方向的な授業スタイルから脱却し、"ICTツールを活用して生徒が主体的に学ぶ仕組みづくり"が欠かせないことを学ぶことができました。

ポートフォリオやルーブリックで「学びのゴール」と「評価基準」を共有する

アクション型の授業スタイルで、生徒が実際に動き・試す・議論する時間を確保する

失敗を含むプロセスを認め合い、振り返りを充実させる

これらの工夫によって「探求的な学び」は、より身近で実現可能なスタイルになるはずです!

今後、私自身も授業づくりで悩むときには、「生徒の主体性をどう育むか」「ICTツールをどう取り入れるか」という視点で再考していきたいと思います。

ぜひ、この講座で得た気づきをきっかけに、皆さんも「思考力を高めるICT活用授業」を実践してみましょう!

さらに詳しい内容や活用事例は、教員限定の Facebook グループで公開していますので、ぜひ G-Apps.jp Community ~ 教育現場での Google for Education 活用コミュニティ~ にご参加ください!