049 課題発見力とは何か?

ほとんどの因果関係は循環構造

我々はロジカルに整理しようとする場合、ついついピラミッドストラクチャーで考えてしまう

たしかに数値化できる世界はピラミッド・ストラクチャーが向いている

でも数値化できない世界、つまり人や社会に関することはピラミッド・ストラクチャーはまるで向かない

相互作用で出来ているからだ

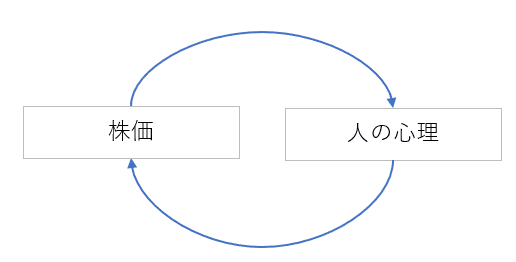

例えば、株価は一見数字で出来ているけど、変動を決めるのは人の心理である

多くの人が「上がりそうだ」と思ったら上がるけど、その上がった株価を見て「今度は下がるのでは」と思えば下がるように、人と株価の間に相互作用がある

課題は自身の興味・関心、知識、価値観から発見される

課題発見力をループ図化すると下のようになる

ここで言いたいことは、課題は問題意識(自身の興味・関心、知識、価値観)から発見されるということ

したがって問題意識の異なる誰かが同じ相手とヒアリングしたら、まず異なる課題を抽出することになる

ここはピラミッド・ストラクチャー思考の人からいつもダメ出しされる部分なのだけど、実際、同じ現象に出くわしても、人それぞれ感じる課題は異なるのだから仕方ない