【辰】龍尽くしカレンダー2月・うねうね漢代

やってまいりました、2月・如月。

なぜかしら月イチで龍を紹介する人になっています。

さてさて前回に引き続き、今回の龍は大陸からお越し頂きました、

中国は漢代の龍さんたちです。

1月の龍はこちら↓↓

2月のテーマ「中国・漢代の龍」

2月の龍は

漢代(紀元前206年~西暦220年)に元気に飛び跳ねていた子たちから。

日本は弥生時代まっさかり。

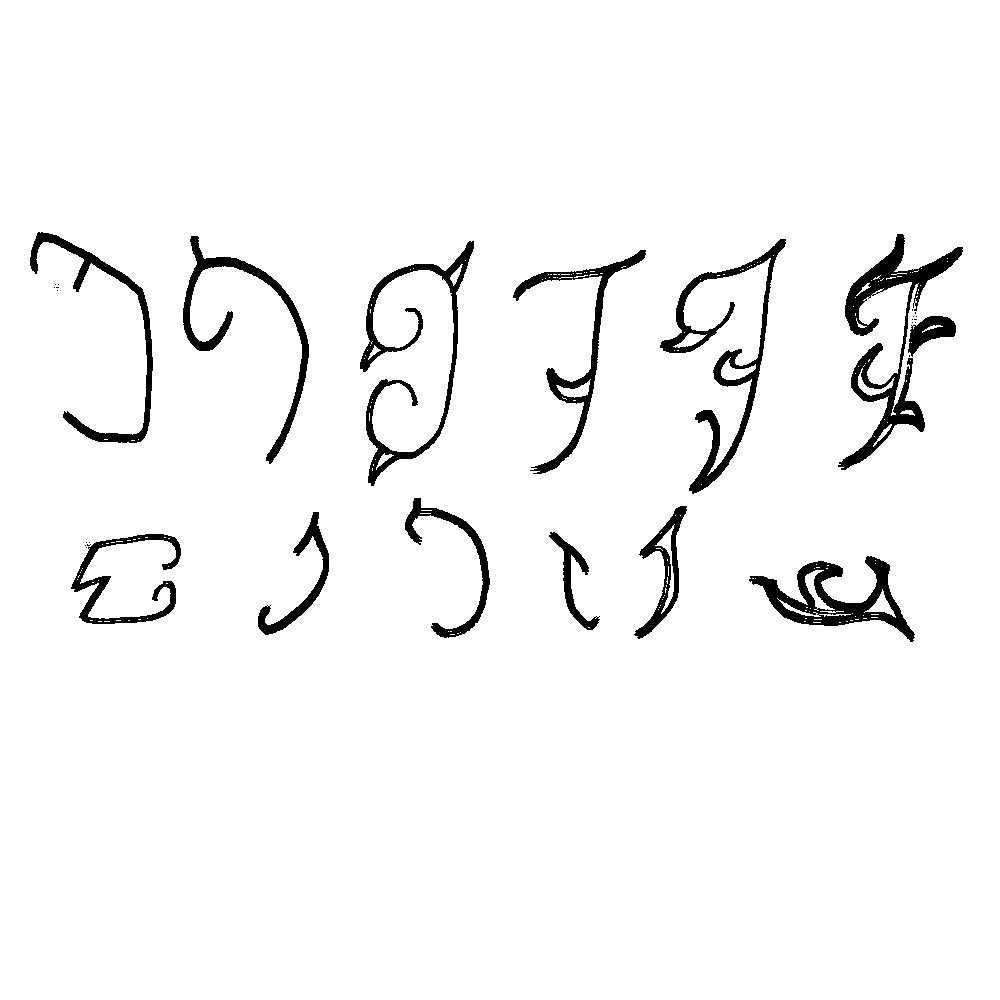

それぞれ漢代の、盤や鏡や帯や瓦に用いられた龍から6種です。

左上と左下には「羽」らしきものがありますし

中央の子は「何か丸いものを口内に入れて」いますし。

右上の子はたてがみなのか「首に三本の毛並みのようなもの」がありますし。

日本に現存する社寺彫刻や工芸品の龍の

「アレってまさかコレからきてるの?」というドキドキが静かに潜んでいる!

しかしまぁパッと見た感じ、まだバラけた表現の龍ですね。

描写のされ方は色々ですが

特徴というとやはりS字カーブが目につきます。

うねる胴体、踏みしめる脚、開き始める口!

これが漢代の龍の特徴なのではなかろうか。

左上の子なんかはまだ口を開いてはいませんが、

この漢代頃から、どんどん龍は活発に描かれていきます。

更に昔むかし、古の龍たちはもうちょっと静的です。

紀元前も1千年頃ですと、こう、カクカクした龍文だったり。

材料や工法の関係もあるかと思いますが

カチッとしていて、現代の私たちには「龍」と感じられないそんな図像。

大阪池上曽根遺跡の弥生土器・龍

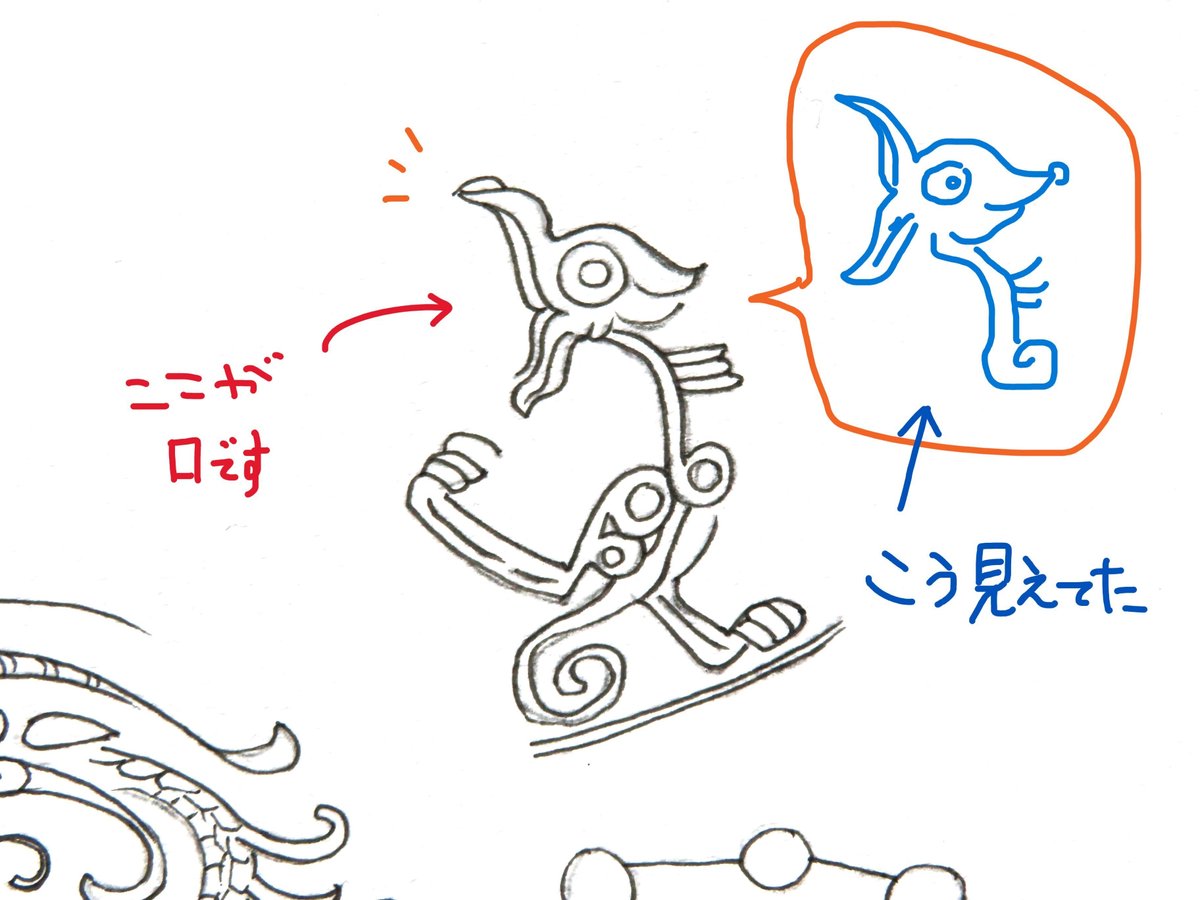

加えてさらにうねうねしていますのが

背景の青い唐草みたいなグルグル。

オリジナルなんちゃって龍唐草です。

こちらも龍です。

龍唐草です。

唐草、いわばグルグルした植物系の文様。

これの龍verがあるんですねぇ。なんともはや。

ちょっと形を整理しますと、

こういうのなんですね。

まず龍の横顔がありまして、ツノらしきものや口がわかります。

そこから縦横無尽にグルグルと伸びていく四肢!

この図ではイマイチですが、肩や肘の関節、爪なんかがきちんとあります。

もとは殷・周時代の略化龍文と呼ばれるものからきています。

こちらがその一部ですが、甲骨文字を彷彿とさせる形。

で、先ほどのような具体的な龍の顔つき唐草になりまして

それがちょっとゆるーくなって、後漢にはこんな感じ。

雨龍にかなり似ている!

そして年明けタイムリーに採取した横浜・中華街の龍唐草!

とまぁ、なかなかにうねうねとうごめき出した漢代。

そして更に具体的になっていき、ついに有名な「九似説」が唱えられます。

(龍とはツノが鹿で、耳は牛で…という最早公式設定となりつつあるアレ)

それを土台としつつ各時代の好みで肉付けされていくのが

漢代以降の東洋の龍となります。

この漢代の辺りまでが

まだナニモノかになろうとしていた、そんな時期でしょうか。

古代の形を踏襲しながらもうねうねとうごめき、

様々なものに刻み描かれ、みごと人々の生活に密着し始めた龍。

「龍ってなに?」の答えに「九似説」が用意されたのも自然の流れに思えます。

いよいよナナメな龍話、

今回もお付き合い下さってありがとうございます。

お次は3月。

すでに待ち望む方も多い、古代の元祖・龍にご登場頂きます。

うごめく前の確固たる龍。

遥か昔の人々が描いた「龍」とはどんな姿だったのでしょうか。

どうぞ来月もお楽しみに!

龍カレンダー2月の参考

左上:漢時代、禽獣と雲気文の盤の龍

右上:漢時代、方格規矩虺龍文鐘

中央:漢時代、龍文瓦当

中央左:漢時代、青銅盤の龍文

左下:漢時代、細線式獣帯の龍文

上記5点:笹間良彦.図説 龍とドラゴンの世界.遊子館,2008年,p.50より

右下:漢時代、月と蒼龍(画像石)

笹間良彦.図説 龍とドラゴンの世界.遊子館,2008年,p.67より

略化龍文・龍唐草

小杉一雄.日本の文様15天象.光琳社,1974年,p.10-14宝雲文様、同,p19-26雷文

その他参考

荒川紘.龍の起源.紀伊國屋書店,1996年

おまけ

実にかわいらしいスマイル龍だと、ずっと思っていました(;'∀')

いいなと思ったら応援しよう!