社寺検分のすゝめ -高野山・壇上伽藍-

前回に引き続き、高野山での社寺検分のお話です。

和歌山県は高野山へひた走ること3時間、

到着すぐさま大門を駆け足で楽しみ

まさかの山中でにぎりを満喫した後、目指すは壇上伽藍です。

の前に。

車を停めた傍に寺院がぽつり。

「遍照尊院」。

表門の碑文には「遍照」「除闇」

と言いましても今回「予習」をしていかなかったのでいわれなどは知らず。

失礼を承知で申すなら、検分に出た私の眼には

「彩色があるかないか」「彫刻があるかないか」

この2大着目点がそびえ立つ節があります(本当失礼)

しかしながら久々に社寺の場に立った懐かしさから、

おぉ、狐格子!(屋根の正面の格子状になってる部分)などと胸を高鳴らせます。

(狐格子はその語源が「木連れ格子」の転じたものというその話だけで好きなのです)

こちらの遍照尊院、いま調べましたら宿坊にもなっているようです。

宿坊にも平然とクチコミがあってすごくシュールです。喫煙可でした。

正面の門には彫刻が少しあつらえてありました。

彫刻の装飾感から明治以降であろうと思っていましたが昭和9年に再建とのこと。

時代が下るほどに彫刻は構造材ではなくなり「装飾度」が増します

指毛まで彫ってあるのは近代の素木彫刻感満載

さて、いよいよ観光地のメイン「壇上伽藍」です。

とはいえ高野山寺院の外部に「彩色」がほとんどないことは承知の上なので、結構さくさく撮っていきます。

初めて拝見する中門です。

この塗装工事を会社が請け負い、その定例会にヨチヨチ同行した入社当時

「会議が終わるまで外で遊んでおいで」とばかりに自由行動をとらせてもらいました

高野山開創1200年記念の一環として、172年ぶりに再建された中門です。

入社当時は全くわかっていませんでしたが、大変だったのだろうなぁ…

塗装の仕様を決めるための手板作りが難航していた思い出。

そして末端業者あるあるですが、完工後の姿は見たことない。

社のトップの方は記念法要に参席されていた気もしますが、足場のとれた完工後って意外と見られないもんです。

中門で眼を引くのは正面と背面に安置された四天王像。

見分けですが「多聞天」と「広目天」は持物がはっきりしてます。

「持国天」と「増長天」は作者好みの向きがあります。

今回はちゃんとどの天部か木札が添えてありました。

1200年記念再建で新しく彫られた広目天と増長天の胸元にはセミとトンボがとまっております。(理由は検索してみて下さい)

セミの形をさせた遊び金具は延暦寺にもあることを思い出し。

参拝の方への説明に「セミコム(セキュリティの役目だよ)」と説いていた御坊の話もついでに思い出す。

中門をくぐると伽藍。

まず目に入るのが「金堂」です。

この金堂なんですが、「ほー」と眺めていたもののなんだかひっかかる。

なんだろう、と思いながら更に眺める。

したらばCさん(大工さん)が横にスッと来られて

おなじように「・・・」と眺めている。

「古い造りですよね~。人字形割束とか垂木木口とか。人字形割束って初めて実物見ましたよ」と話しかけてみる。

「せやね。古い造りやな。でもなんかあたらしない?」とCさん。

そう、それ。

部材のエッジが立ちすぎている=古くないのである。

有名なものは法隆寺の高欄にありますが、かなり古い様式の形です

地垂木(一番下の垂木)が丸く、飛檐垂木(その上の垂木)は四角い

俗に「地円飛角」といい室町時代頃まで遺例があります

平等院がわかりやすい例です

明らかに材の角がピンピンしており古くない。

古い造りにのっとり再建すること自体は珍しくはないのですが、

なんでかパッと見、それに気が付けなかった。

よくよく見るにその原因は木地の色でした。

「なんか部材が年季いった色してますよね」と言うと、Cさんもそこに思い至ったらしく「あ、焼けてんのか」と。

部材が日に焼けて茶色く黒ずんでいる

Cさん曰く、脂が多く含まれた材は日に焼けて茶色くなりやすい、

例えるならサンオイルで小麦肌を目指すイメージである、と。

さすがは「でぇくさん(大工さん)」だと感心至極。

Cさん「脂が多いのは材としては最高なんやけど、焼けるんよね」

私「あぁ、そういえば高野山は材の脂が止まらなくて難儀してました」

高野山ではヒノキや杉が「高野霊木」として売られおり

工事にもそうした木から材が切り出され用いられていたのである。

Cさんの仰ったとおり材の質としては最高なのですが

いかんせん塗装では「ヤニ」、木の脂をしっかり絶縁しないと色に響いてくるわけで。

まぁ、止まらなかったんです。

ヤニ止めは木地表面を焼いたり、金属粉で絶縁したり、漆を塗ったりと色々手法があるのですが、どうにも止まらずで。

担当の方が何十枚と手板を作って実験していた記憶…

結局、最終の仕様がどうなったか知らないのですが、ふと先ほどの中門の写真を見返してみると、やはり脂の影響で黒ずんでいました。

難しいもんです。

やはり脂を防ぎきれず黒ずみが確認できます

金堂の「ひっかかり」の謎も解け、満足。

看板を見るに「昭和9年の再建」であるようで、やはり新しい。

というか今調べたら「天沼俊一」氏の設計で再建したようで、

さすが天沼センセイ!と打ち震えた(古建築分野で非常に有名な方です)

金堂について思いのほか熱くなり2000文字を超えてしまったのですが

気にせずどんどん壇上伽藍。

続いて金堂の西手には神社さんがあります。

ここも彩色がないのでさくっと眺めるはずが、おぉ可愛い木鼻。

こうした彫りのは見たことなかったので軽く心躍る

あら可愛い、と撮影していたらBさんも寄ってきて「やっぱ木鼻よねぇ」。

「ですよねぇ。手挟みも良いですが木鼻ですね。持送りも捨てがたいですが!」と私。

2人で静かにムフムフする。

本殿前には塗りのある鳥居、透塀。

鳥居と透塀が塗られていたら、まぁ御社も塗られているわけで。

彩色ふんだんにありそうだなぁと思いながら透塀ごしに覗き見る。

(その前にちゃんとお賽銭と二礼二拍手一礼)

やっぱりなかなかの細かな彩色が社殿を彩っておられてですね。

まじまじ見たい、バシャバシャ撮りたいと身悶える。

社寺修復の仕事から離れて何が一番未練かといえば、こうした彩色が間近で見られないことですね、ほんと。

まぁ仕方あるまい、名残惜しいが私はもはや一般観光客であると自分に言い聞かせ山王院を後にします。

お次は西塔。

木立の奥、開けた場所にそびえ立つ佇まいが良いです。

壇上伽藍の中で一番好みの構えでした

彩色!彫刻!と鼻息あらく採取に励んでいますが

社寺の好みとしては素木づくりのシックなものが好きです。

塗装とか彩色とか木部の保護とはいえエッジがにぶくなるし見た目も派手よね、と思う自分がどこかにいる矛盾。

続いては壇上伽藍の目玉「根本大塔」です。

見事なまでのTHE多宝塔。

さっきの西塔も多宝塔ですが、こうも王道な塗装が施されているとやはり映えますね。

ちなみに多宝塔とは下層が方形(四角い)で、上層が円形の塔のことです。

五重塔や三重塔は四角い建物がポコポコ積み重なっていますが、

多宝塔は四角い建物の上に丸い建物が乗っかっている。

「多宝塔がいちばん好き!かっこいいから!」と言う人もいます。

私は塔自体そこまで特別に愛好しているわけではありませんが、

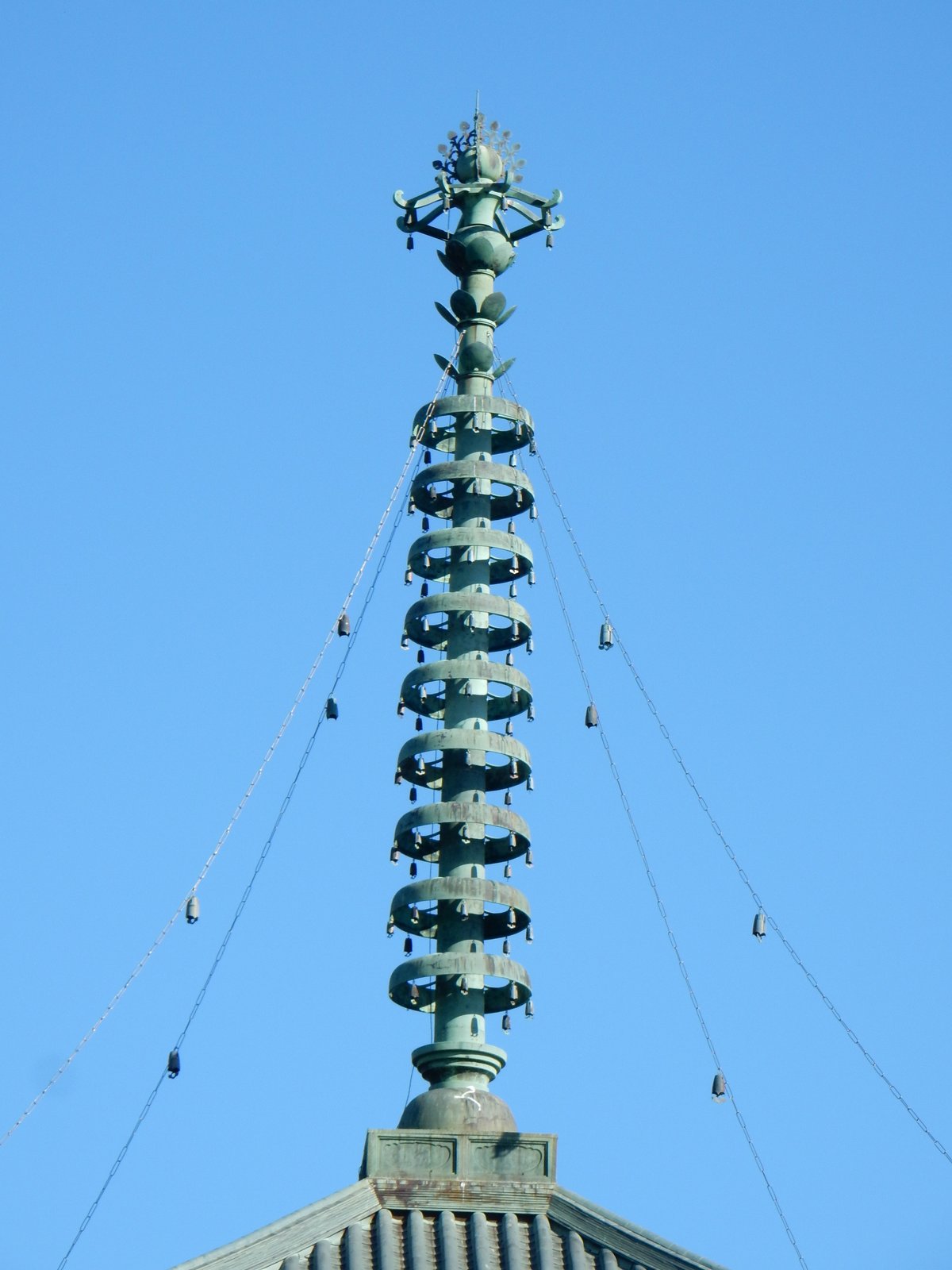

塔のてっぺん、相輪にはグッとくるものがあるクチです。

1つ1つのパーツに付けられた名前にグッときます

露盤・風鐸・宝輪・三花輪・宝珠…良い!

さて、壇上伽藍をぐるりと見ました。

AさんBさんCさん私、おのおの自由に楽しんだ後、

次に目指すは徳川家霊台と奥の院です。

見ている最中も勿論楽しいですが、いやはや後から見返していても楽しい。

「なんだかよくわからんが楽しそうなことだけはわかる」

と思って頂ければ幸いです。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。

また次の投稿で。

おまけ

このアカンサス風な造りが洒落ていると全会一致でした。

帰宅後に家人へ検分画像見せていたらば家人も「かっこいい!」と。

良いデザインは強し。

いいなと思ったら応援しよう!