イノベーションへの近道は、自己の成功体験を脇に置くこと|小川 悠さん

5月25日、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論Ⅱ 第2回の授業内にて、i.club代表理事の小川悠さんのお話を聴講しました。

東京大学i.shoolを卒業され、中高生向けのイノベーション教育の展開を行うi.clubを立ち上げ、地方創生に寄与しながら中高生に”未来をつくるアイデア”の作法と実践を教えているとのことです。

イノベーションという言葉が本日の主要なワード。イノベーションについて教える、イノベーションの創出の方法を教える、非常に難しいことに向き合っておられると思います。難しいテーマを、中高生にとっての共感ポイントに合わせながらプレゼンテーションされているものを我々にも説明してくださいましたが、必ず相手の視点に立って表現される姿勢にまずは感銘を受けました。

皆さんにとってのイノベーションとはなんでしょうか?小川さんのご意見としては”未来のアイデアをつくること”そして”人々の行動や価値感が変わるようなこと”という定義でお話しされていました。小川さんのご意向としても、意見や考えを伝えた上で議論が起きたり問いが生まれたりすることに重きを置いているということでしたので、問いをこの場で投げかけてみたいと思います。

上記の2つはイノベーションの必要条件ではありますが、十分条件ではないのではないか、ということを議論の遡上にあげたいと思います。イノベーションと呼ばれるにふさわしい条件として、ある程度の規模の人々に対する影響があったかどうかということも含まれていなければならないと感じます。多くの人々に影響を与え、生活体験の社会システムが一変し、結果的に社会や文化に変化をもたらすようなものでないと、イノベーションとは呼べないのではないでしょうか。

この点に関しては、ビジネスの世界で非常に多くの事業立案者の頭を悩ませます。未来をつくるアイデアが一人の人に喜ばれるだけでもダメ、1万人に喜ばれるのでもまだ足りない、では、どのようにして多くの人の生活を一変し社会を前進させるようなアイデアを生み出せるか。ここに向き合っていかない限り、イノベーションと呼ばれるような付加価値の高いサービスを世に投じ続けることができず、企業経営が持続することが難しいと言えます。

では、どのようにして人々の価値観や行動を変容するようなアイデアを投じ、ビジネス上のインパクトと言えるほどの多くの人々に対して影響を与えるものが作れるのか?小さな観察で大きな発見を生むことだと思います。小さな一見価値のないような人間の行動や発言から些細かもしれない洞察により、他の人にとってもそうだそうだと思える共感の得られる発見に繋げていくことだと思います。表層的なものではやはり大きな発見には至りません。大きな発見であるためには深層の部分の心理を観察から捉えられる必要性があります。

では些細かもしれない洞察を導くためにはどうすれば良いか?中高生の方が上手にできると思います。大人は成功体験の積み重ねにより、右に倣えでそれに添うことを望み、固定概念・枠組みができてしまいがちです。それがあることによって、観察をしても些細なものに気づけなくなる。まさに我々が必要なことは、自己の成功体験との闘いなのだと思います。Unlearningしながらバイアスを外し、自己の成功体験を脇に置く勇気を持つことがイノベーションへの近道かもしれません。

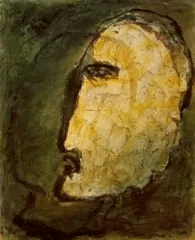

最後に、第二次世界大戦の後の抽象絵画の先駆者である画家の言葉をご紹介します。フランスの画家のジャン・フォートリエの言葉です。

絵画は自壊せざるをえない。

自壊しなければならないものだ。

もう一度自らを作り上げていくために。

ジャン・フォートリエ「人質」

自身の成功体験を自壊、そういう方が先駆者となって、未来を切り拓いていくのでしょう。