医師とデザイナーがプロダクトを開発するということ

これは何

これは、2021年10月18日に行われたイベント「突撃!となりの業界のUX(ハッシュタグ:#totsugekiux)」の登壇内容の書き起こしです。

はじめに

はじめまして、Ubieの村越と申します。

僕はグッドパッチ→アクセンチュアでUXデザインやマネジメントに関わった後、2021年の2月にUbieに入社しました。

入社後は、医療機関向けプロダクト「ユビー AI問診」のプロダクトデザイナーとして、主に医療機関さま(医師や看護師の皆様など)を主なユーザとして、プロダクトの開発に携わっていいます。

今日は、僕がメインで関わっている医療機関向けプロダクトにおける開発を中心にお話ができればと思います。

Ubieの事業、Ubieが解こうとしている課題

Ubieは「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げる医療系スタートアップです。

プロダクトとしては大きく二つ、生活者が質問にスマートフォンやPCから回答することで、その症状について相談可能な医療機関を調べられるサービス「ユビー AI受診相談」、医療機関の方々向けに、来院前、来院時にタブレット上から問診に回答してもらい、その情報を医師に医師が理解しやすい形で届けることで医療従事者の業務負担を軽減することを目指す「ユビー AI問診」があります。

Ubieが解こうとしている課題としては、

1. 症状について相談可能な医療機関を紹介することによる、病気の早期発見・早期受診(生活者→クリニックへかかりやすくする)

2. クリニックで処置が難しい患者さんを病院に適切に紹介することで、「手遅れ」を防ぎ医療アウトカムを向上させる(クリニック→病院)

3. クリニックでの定期観察などが必要と判断された患者さんを病院からクリニックへ紹介することで医療リソースの最適化を図る(病院→クリニック)

があります。これらを実現していくために二つのプロダクトを通じた生活者・医療機関向けに対してより良い体験を提供するべく、プロダクトの開発を続けています。

こちらが生活者向けサービスの「ユビー AI受診相談」です。

気になる症状についての質問に答えていくと、その症状について、や対応が可能な医療機関を調べることができます。

ネイティブアプリでの提供も開始したのでぜひ、ダウンロードして使ってみてください。

Ubieのプロダクト開発チーム

Ubieでのプロダクト開発はスクラムで進めています。

大きな特色としては、スクラムチームに医師が入っていることだと思います。

Ubieの医師は、社員としてUbieに所属し週4日はUbieで働き、週1日は医療機関の臨床の現場で今も患者さんを診察をしています。

プロダクト改善のチケットでは、医師がプルリクをあげたりするケースもあり、ドメインエキスパートとそれ以外、という区別はせずにともにプロダクトの開発に取り組んでいるのが特徴です。

今日のテーマ:医療機関のプロダクト開発における医師とデザイナーの関係

今日は、特定の業界のエキスパートとの働き方がテーマということで、Ubieからは「医療機関のプロダクト開発における医師とデザイナーの関係」ということで、医師とデザイナーがどのような形でプロダクト開発に関わっているかについて紹介できればと思います。

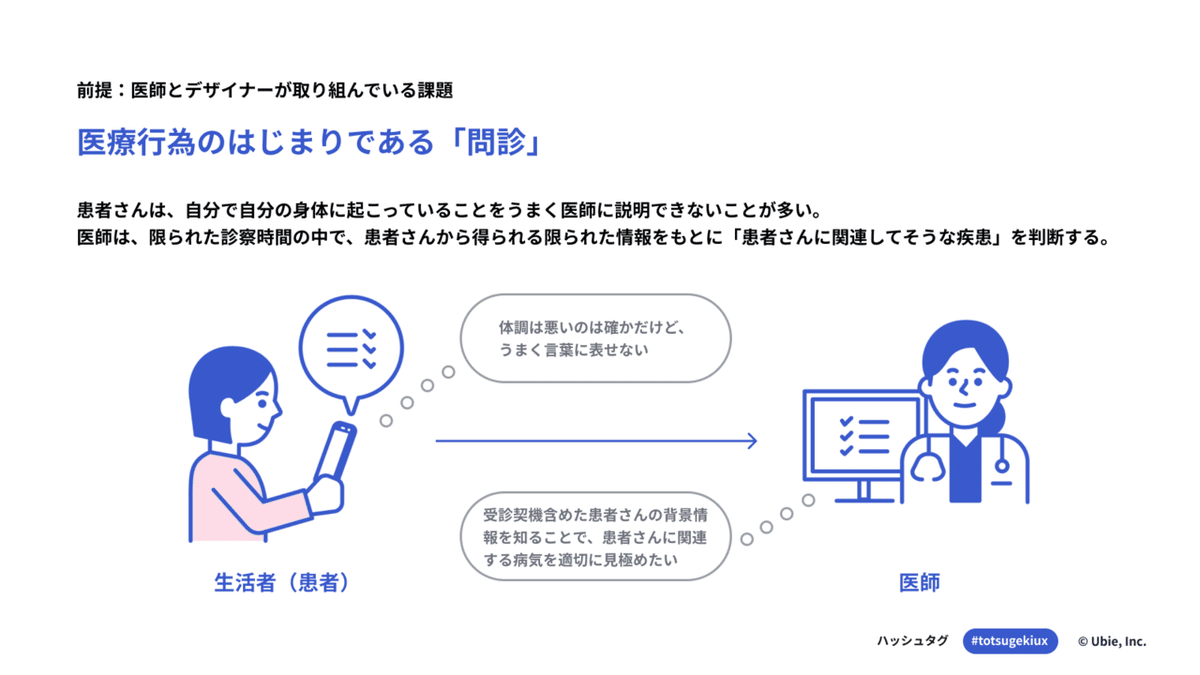

今回のお話の前提として、医師とデザイナーで取り組んでいる課題の一つとして「問診」について触れたいと思います。

ここでは一般的な問診、について整理しておきたいと思います。

皆さんもクリニックや病院に行ったときに、問診票を書いた経験や診察室で医師に自分の症状を伝えた経験があると思います。

患者さんは問診票を通じて、自分の症状を相手に伝えるための情報提供をします。医師は問診票+患者からの聴取(インタビュー)を通じて、患者さんの状態を把握し、医師の経験や知識なども交えながら、治療の計画を立てて行きます。

ただ、前提として「患者さんは自身の症状を的確に言語化できない」し、医師は「患者さんが提供する限られた情報に従って、限られた時間で判断しなければならない」という情報の非対称が常に起こっています。

Ubieが医療機関向けに提供している「ユビー AI問診」においても、患者さんと医師との問診を通じたコミュニケーション体験を設計する、という難しい課題に取り組んでいます。

本日は、

1. 社内医師から学び一緒に課題を特定する(社内医師とデザイナー)

2. お客さまである医療機関からも学びを得る(ユーザ医師とデザイナー)

3. デザイナーとして、医師と患者それぞれの意識に着目する(デザイナー視点)

という3つの視点でお話ができればと思います。

トピック1:社内医師から学び一緒に課題を特定する

最初のトピックは社内医師とともにユビー AI問診における問診の課題を社内医師と一緒に特定し、改善していった話です。

例えば、

・患者さんがユビーの問診で回答した内容と、実際に診察室で患者さんから聞き取りをすると、言っている症状が違っていることがあった

・例えば、発熱や吐き気、など頻出だが広い範囲に原因が及ぶようなもの

・部位による患者さんと医師の言語の違い(医学的な腕、と言われているところと患者さんが腕と指すところが違っている)

という事象が起こっていたとして、それがなぜ起こるのか、いつ、起こるのか、などがスクラムチームで議論になりました。

この議論で陥ったのは

・知識の前提が揃っていない:医師が持っている医学的な知識、他メンバーが業務の中で得た知識はどうやってもズレる

・「わからない」ことの詳細がわかっていない:課題が分解できていなくて、全員がちょっとづつ違う部分の話をしていそう

などの状態です。これを打開するために用意したのは問診の開始から問診の終了、医師に情報が届くまでをマップ状に可視化して、場面分けした上で、それぞれに対して一般的な問診ではどのような情報を得る目的で質問しているのかを可視化しました。

医師が理解する「一般的な臨床で行われる問診」の内容をスクラムチーム全体で理解した上で、プロダクトで行われる問診自体の詳細な課題に踏み込んで整理することで、改善すべきポイントも明確になり、問診品質の向上を少しづつ積み重ねられるようになりました。

Ubie社内医師から医学的な知識を学びつつ、それをプロダクト体験に落とし込んでいくための課題発見を行なった事例です。

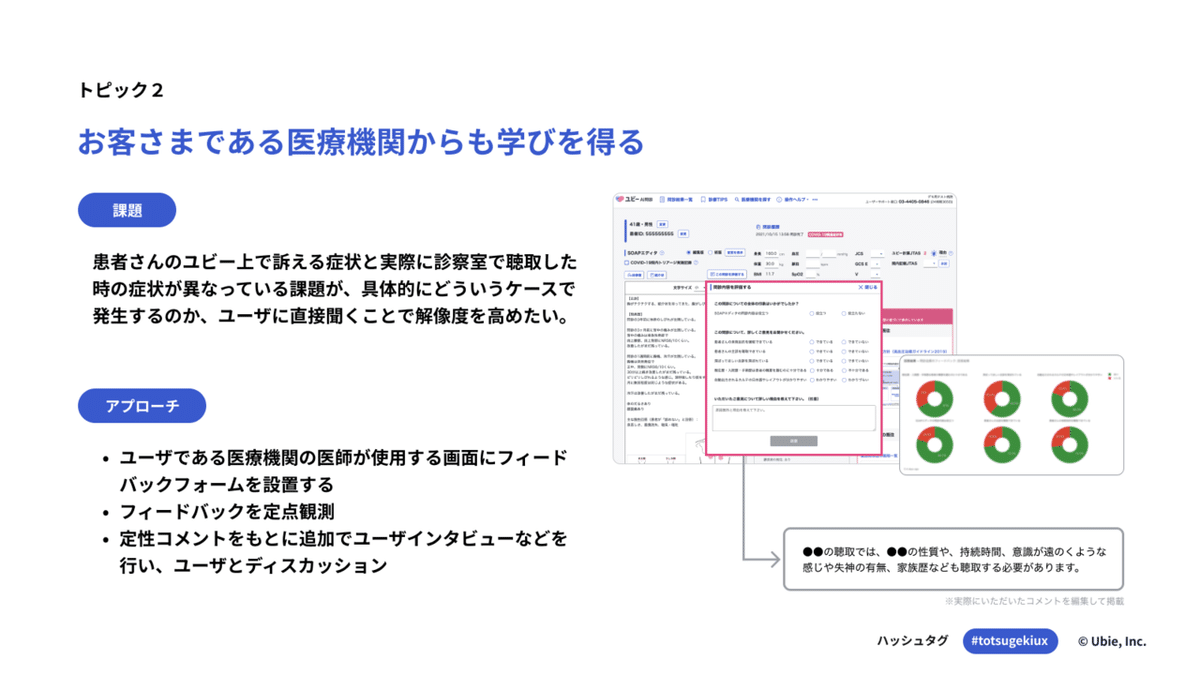

トピック2:お客さまである医療機関からも学びを得る

最初のトピックは社内医師から学びながら一緒に課題発見をするという話でした。

僕らが接しているドメインエキスパートは社内に在籍する医師だけでなく、日頃サービスをご利用いただいているユーザの医師の方々もまた一緒にプロダクトを開発するドメインエキスパートと理解しています。

「患者さんがユビーの問診で回答した内容と、実際に診察室で患者さんから聞き取りをすると、言っている症状が違っていることがある」という課題は、医師が人間を相手している以上無数に事象が発生します。

・問診に対する課題がいつ、どのような場面で発生するのかの現場でのリアルな発生ケースをデータとして取得する

・取れたデータを分析することで課題の解像度を上げる

・データを提供いただけた医療機関の方々と直接お話しし、より具体的な発生シーンを理解する

上記を目的に、医療機関向けにご提供しているプロダクトに問診品質をフィードバックするフォームを設置し、現場の医師の方々から直接フィードバックを得る仕組みを設けています。

実際、フィードバックをとってみると

●●の聴取では、●●の性質や、持続時間、意識が遠のくような感じや失神の有無、家族歴なども聴取する必要があります。

上記のような、具体的なフィードバックをいただくこともでき、直接インタビューで話を伺うことによって、医師の思考回路に対して現状のプロダクトにギャップがあるのかどうか、も明確にすることができていいます。

トピック3:デザイナーとして、医師と患者それぞれの意識に着目する

3つ目のトピックは、デザイナーという立ち位置を生かして、医師と患者さんを俯瞰してみたときに双方に対する理解を深めることができるという部分についてです。

noteでも公開していますが、生活者向けサービスの方では年間200名の方々にインタビューという形でお話を伺っており、その発話や思考に関する情報が知見として溜まっています。

医療機関向けに対しても、週一回(月4回)くらいのペースでインタビューを行う機会を設けており、現場医師の情報を溜めて行っています。

患者さんと医師、それぞれの思いや考えを並べてみると、割と大きくギャップがあることがわかります。

・患者さんは、体調不良によって不安な気持ちを抱えており、医師に診てもらうことでモヤモヤを晴らしたいために、問診を通じて情報提供する

・医師としては、問診は業務の一つであり限られた時間で必要十分な医療情報を提供できることが重要、そのため診察に関係する症状にフォーカスして教えて欲しい

立場によっても、「情報提供」に対するスタンスが違うことがわかります。デザイナーとして、患者さんと医師それぞれのこうした情報に対する意識ギャップも埋めていき、患者さんが伝えたいことを伝えつつ、医師も診察に有用と思える情報を届ける、ということをプロダクトを通じて実現したいと考えています。

まとめると:Ubieにおけるドメインエキスパートとの協働とは

医師とデザイナーの働き方を考えていくと、お互いにある共通点があることに気がつきました。

それは

医師もデザイナーも共に「人を理解する」エキスパートである

ということです。

デザイナーは、デザインリサーチ・インタビューを通じて、対象者の思考や行動を聞き取ったり、観察したりして、その人の奥にある気持ちや価値観に気づく。

医師における問診は、患者さんから症状やそれに関連する状況を聴取することで患者さんが言語化できない体調不良を理解し、関連のありそうな症状を判断する。

どちらもインタビューを行い、得た情報を経験則も踏まえて整理するという意味ではやっていることに共通点があると思います。

なので、Ubieにおけるドメインエキスパートとの協業とは、ドメインエキスパートとそれ以外、という風に壁があって別れているわけではなく、医学知識、デザイン知識をお互いに補完し合いながらより良い体験を共に作っていく、という関係性だと言えます。

最後に:より良い体験を作るためには小さな改善の積み重ねが一番の近道

今回、医師とデザイナーで共に取り組んでいるプロダクトにおける問診の改善ですが、課題を分解し、少しづつ改善を続けることで徐々に医療機関かもらご評価いただけることが増えてきました。

プロダクトの改善という観点では、大きなジャンプを繰り返すというよりも小さな改善を積み重ね続けて、結果的に体験を大きく改善させていくというアプローチがリターンの面でも大きいように感じます。

患者さんの体験としても、ユビーでの事前問診→医療機関受診という流れで緊急性の高い病気と判断されたケースで病院への紹介へ繋がったというケースも出てきています。

Ubieでは、医師を含めた開発チーム全体で患者さん・医療機関それぞれにとってなくてはならないサービスを目指して、これからもプロダクトの改善を続けていきます。

---

イベント中に頂いた質問についての回答

イベント中もたくさんのご質問をいただきありがとうございました。

可能な限りこちらで回答します。もし、もうちょっと詳しく聞きたい!などあればTwitterのDMか、一番最後にMeetyへのリンクも付けておくので気軽に話を聞きに来てもらえればと思います!

Q:Ubieさんはアクセシビリティに力を入れている印象があります。社としてどうロールをまたいでアクセシビリティに取り組んでいるのでしょうか

A:Ubieではホラクラシーで組織運営を行なっているため、ロールを新たに追加したり、そこに人をアサインすることへの柔軟性が高いのが組織的な特徴です。

アクセシビリティに関しては、「アクセシビリティ推進」の役割を持ったロールを作って、そのロールが取り組みを推進していくという位置付けにすることで進めやすくしています。

また、取り組みの詳細についてnoteがあるのでそちらもご覧いただけると嬉しいです。

Q:技術者含めたメンバー全体の目線を合わせるために、どのような情報を共有しているのでしょうか?

【質問の背景】

当方コーダーとして働いています。

たまにいただいたデザインについて引っかかる点を見つけるのですが、UXなどの面から意図したものなのか、それとも改善できる箇所なのかわかりません。そういった時に的確な判断や提案ができるようにするために、クライアント様やユーザーについてどのような情報を知っておくべきなのか、うかがいたいです。

A:開発チームでの仕事の進め方についての質問だと理解しました。

Ubieではスクラムで開発を運用していて、そこではプロダクトオーナー始め、医師を含めて全員が「プロダクトバックログ」を確認して、規模の見積もり(リファインメント)を行います。

規模の見積もりを行うためには、「課題の背景」「何が課題になっているのか」「このバックログは何が満たされればリリースできる状態になるのか」について、スクラム全体で議論を行います。

課題について議論する際に、そのユーザがどういう状況、どういう操作において事象発生するのか、またその割合や改善優先度がどのくらいのものなのか、を開発チームで目線合わせをするようにしています。

Ubieのスクラム開発については以下のnoteで詳しく触れています。

Q:ユーザインタビュー沢山されているそうですが、どのように対象者を集めていますか。また、協力に対する報酬をどのようにしているか聞かせてほしいです。

A:ユーザインタビューに関しては大きく2種類あり、生活者向け(toC)へのインタビューと医療機関向け(toB)があります。前者に関しては、生活者向けのプロダクト「ユビー AI受診相談」上にアンケートフォームを設置しており、アンケートにご回答いただいた方の中からお声がけしてインタビューにご協力いただいております。インタビューご協力いただいた方に対して薄謝という形でお渡しさせていただいております。

医療機関向けのインタビューに関しては、カスタマーサクセスなど顧客フェイスしているメンバーと連携して、活用の振り返り会や聞きたい課題にそってインタビューご協力を打診し、予定を組ませていただいています。

Q:今回うかがったような個別特殊な領域でのデザインを進める上で、新しいデザイン方法が求められることもあるかも知れません。デザインに関する手法について、既存のものでは全然足りなくて、自分たちでこんな手法を作って使ってるぜ!みたいなお話があればぜひお願いします!

A:結論、デザインに関して新しい方法を作ってやっているということはなさそうです。基本的に、やっていることは領域に関係なくあまり変わらなくて、「リサーチやインタビューを介してユーザ・顧客を理解する」「課題を発見して、解決のためのプロトタイプをする」「プロトタイプやリリース版のプロダクトを検証して改善する」ということに尽きるかと思っています。

そこに、ドメイン知識やドメイン特有のマーケット事情などが組み合わさってくるという関係性なのかなと思っています。

Q:アタマプラスさんを始め、現場でのリサーチはどのような時に行いますか?このような場合は現地に行く、このような場合はエキスパートにヒアリングする、などの基準がありましたら、知りたいです

A:一般的な臨床に関わることなどは社内にも医師がいるので、社内医師との話で済む場合もありますが、医療機関向けのプロダクト(ユーザは来院する患者さん、医師)に新しい機能や体験が大きくアップデートされる場合などは、POCを通じて検証を行なったりするケースがあります。

その場合は、現場での観察や現地でのインタビューなども合わせて行なって仮説検証や課題発見をすることがあります。

we are hiring!Ubieではまだまだ一緒に働いてくれる仲間を求めています

Ubieではまだまだ事業もプロダクトもこれから成長していく余地が多分にあり、さらにアクセルを踏んで事業成長をしていきたいと思っています。

今回の話を見て、ご興味を持った方やもうちょっと詳しく話を聞いてみたい、という方はぜひカジュアルに話を聞きにきていただけると嬉しいです。

また、デザイナーの紹介資料もnotionに公開していますのでご覧ください。

US版もリリースしました。※2023年3月追記