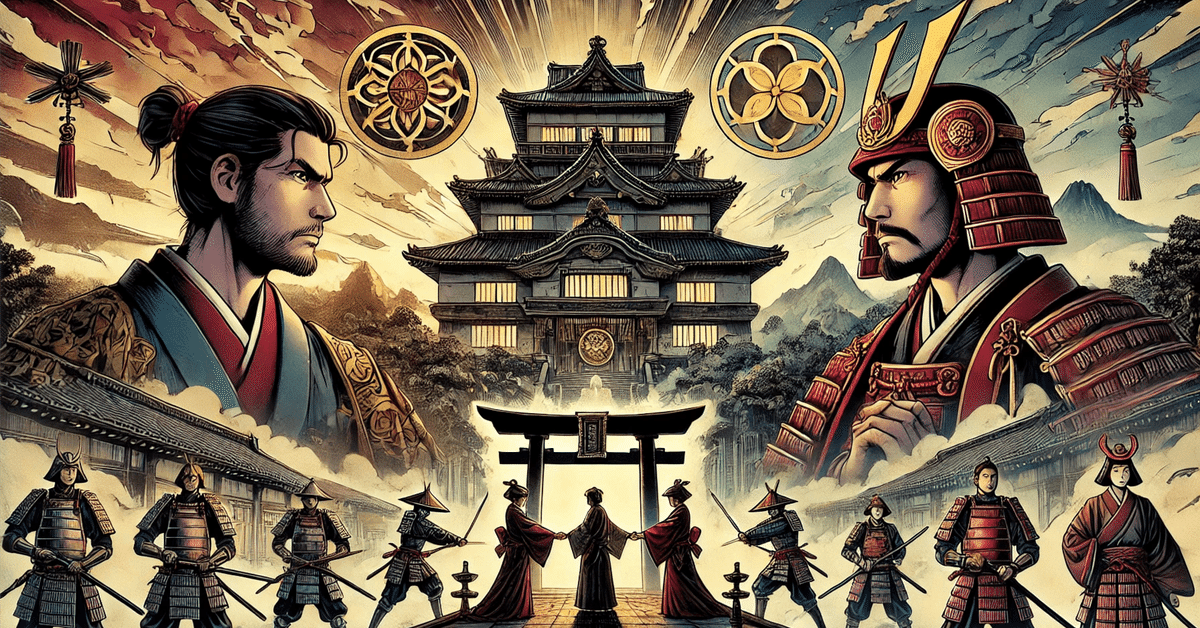

南朝正統第111代天皇:上行院直陛下(小野寺直陛下)【日本建国の研究】

日本の歴史には、一つの王朝が二つに分かれて存在していた時代があります。それが南北朝時代です。歴史の教科書では、南朝が滅び、その後、北朝の天皇家が現代まで続いているとされています。しかし、実は南朝の皇統が現在まで密かに受け継がれているという説があります。

南朝の皇統が完全に絶えたとされる一方で、太平洋戦争後に「自らこそ正統な天皇である」と主張した熊沢天皇のような存在も知られています。ただし、彼は天皇の証である三種の神器を持っていなかったため、正統性を認められることはありませんでした。

ところが、現在「南朝の天皇」を名乗る人物が、皇居にあるはずの三種の神器を保持していると主張しています。偽物のレプリカである可能性も考えられますが、この人物は自身の著書や2014年6月号の雑誌『ムー』で、実物とされる三種の神器の写真を公開しています。これが事実であれば、日本史において重大な意味を持つ発見となります。

南北朝時代は、日本史上唯一、天皇が二人存在していた時代でした。この時期は鎌倉時代と室町時代の間に位置し、もともと「大覚寺統」と「持明院統」という二つの皇統が交互に即位するという両統迭立の原則が定められていました。しかし、1333年に鎌倉幕府が滅亡した際、討幕を主導したのは大覚寺統の後醍醐天皇でした。

後醍醐天皇は足利尊氏や新田義貞の協力を得て鎌倉幕府を打倒し、天皇中心の政治を目指す「建武の新政」を開始しました。しかし、この政策は武士たちへの恩賞が不公平だったため、足利尊氏をはじめとする武士層の支持を失っていきます。やがて足利尊氏は後醍醐天皇と対立し、持明院統の光明天皇を擁立して室町幕府を開きました。一方、後醍醐天皇は京都を脱出し、吉野で朝廷を開きました。こうして南朝と北朝の二つの朝廷が約50年間並立することになりました。

南北朝の対立は、室町幕府第三代将軍・足利義満の時代になると北朝側が圧倒的優位となり、最終的に南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に譲位することで終結したとされています。これにより、北朝が正統な皇統として歴史に刻まれました。

しかし、南朝の血統が完全に断たれたわけではありません。後亀山天皇の皇子である自天皇は、持明院統の名を受けた赤松氏の軍勢に襲撃され、18歳で殺害されたとされますが、一部の伝承では彼が東北地方に逃れ、そこで朝廷を構えたとされています。

現在、南朝の子孫を名乗る「小野寺直」という人物が存在しており、「自らが南朝の正統な後継者であり、三種の神器を代々受け継いでいる」と主張しています。実際、1911年(明治44年)2月4日には、第2次桂内閣のもとで帝国議会において「皇統は南朝を正統とする」という決議がなされました。この事実から、現代の天皇家の正統性について新たな解釈が生まれる可能性もあります。

この決議の背景には、幕末の戊辰戦争が関係しています。当時、新政府軍は「官軍」、旧幕府軍は「賊軍」とされましたが、実は旧幕府軍にも天皇の後ろ盾がありました。それが、南朝の皇統を継ぐとされる「太政天皇」です。奥羽越列藩同盟は当初、太政天皇を擁立していましたが、後に輪王寺宮が加わったことで内部での対立が生じ、最終的に旧幕府軍は敗北しました。

明治政府は、天皇を万世一系とする歴史観を確立しようとしていたため、南朝の皇統を公にすることは避けたかったと考えられます。その結果、太政天皇の存在は歴史から消され、彼の墓すらも政府によって破壊されたといいます。

その後、太政天皇の血筋は「小野寺家」に婿入りする形で継承されたとされます。1875年(明治8年)の「平民苗字必称義務令」により、太政天皇の子孫は「小野寺」を名乗り、皇統を隠しながら現代に至ったということです。

この話は驚くべき内容であり、容易には信じがたいものかもしれません。しかし、もし南朝の三種の神器が現存し、特定の家系によって継承されているとすれば、これは日本史の常識を覆す重大な問題となります。

その判断は読者に委ねられています。