終末期の食支援に関わる訪問耳鼻咽喉科医 ver1.

自己紹介

こんにちは。

医師7年目のsho-kです。

大きな括りとしては耳鼻咽喉科医ですが、この4年間は「顕微鏡で組織、細胞を覗いて診断をする」病理学教室で大学院生として勉強、研究をしている時間がほとんどです。

(病理学はとても面白いです。いつかこの内容でも記事書きますね。)

在宅医療

「病理学大学院生」という立場ではありますが、週に1度「訪問耳鼻咽喉科医」として在宅医療にも携わっており、4年目になりました。

そこで今回は「地域での訪問耳鼻咽喉科医の役割」についてお話ししようと思います。

訪問耳鼻咽喉科医の働き方は2種類

訪問耳鼻咽喉科医は以下の2パターンがあると思っています。

耳鼻咽喉科クリニックから在宅や施設に往診をするパターン

在宅支援診療所に所属した耳鼻科医が往診をするパターン

1.のパターンがほとんどですが、私は2.のパターンになります。この2.のパターンは全国的にも珍しいようです。

私が非常勤を勤める「医療法人すずらん会たろうクリニック」は強化型在宅支援診療所であり、精神科や内科の先生が常勤で勤務されています。

訪問診療の利用者さん(患者さん)に関する情報をカルテで共有しているので、精神科医・内科医と耳鼻科医(私)が密な連携がとれます。

患者さんの病歴や服薬歴だけでなく、普段の様子も主治医から聞けます。

この連携によって双方の診療の密度を上げることができ、患者支援について様々な配慮が必要な主治医の負担も減らすことができます。

では、訪問耳鼻咽喉科医には、どんな診察依頼が来ると思いますか?

訪問耳鼻咽喉科医の役割

訪問耳鼻咽喉科医の話の前にまず、、、

みなさんの耳鼻咽喉科のイメージはどんなものでしょうか?

「いつ行っても混んでいる?」「花粉症時期は待ち時間が長い?」

これらも耳鼻咽喉科の実態の一部ではあります。しかし、「大学病院の耳鼻咽喉科」ともなると、その実態は細かく深くなっていきます。

(図参照)

たとえば、頭頸部癌の手術で10時間を超える手術があったりします。

「耳鼻咽喉科・頭頚部外科」とも言われる由縁ですね。

耳鼻咽喉科の話に熱が入りましたが、ここら辺で「訪問」耳鼻咽喉科医の役割(僕の偏見を多いに含む)についてお話しします。

訪問診療では「聞こえない・食べれない」方のケアがメイン

大きな病院の耳鼻科医は、前述のように多様な患者さんを診ます。

しかし、訪問診療の現場では、聴覚(聞こえ)と嚥下機能(飲み込み)に関する依頼がほとんどです。

めまいや鼻の症状などについての相談もありますが、多くはありません。稀に悪性腫瘍(癌)に遭遇することもありますが、4年間で1-2例でした。

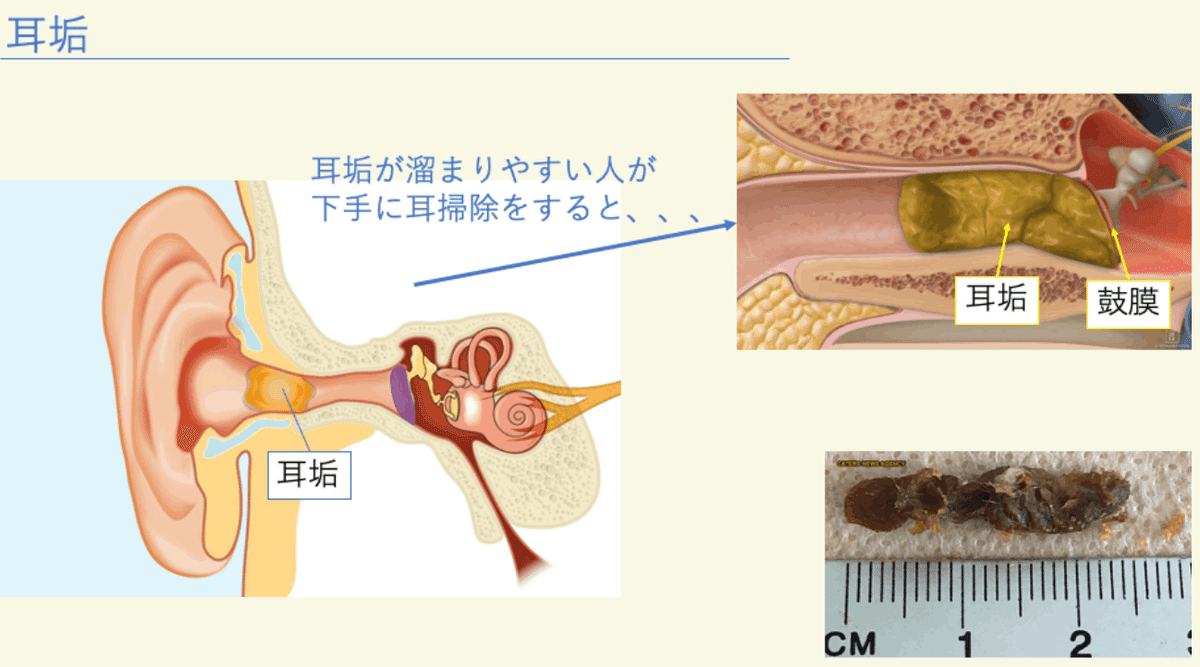

聞こえに関しては耳垢除去つまり耳掃除の依頼が多いです。施設の方みんなまとめて、処置することもありますね。

聴覚と聞くと「補聴器」がまず思い浮かぶ方もいるようですが、在宅医療利用者の方、特に認知症の方では補聴器を装用する事自体が難しい人も多いです。

難聴は認知症リスクの一つであることは有名です。改善可能な難聴の原因である耳垢を治療することは、認知症リスクを下げるための訪問耳鼻科医の重要な役割の一つと思います。

「認知症と耳鼻科」といえば「嗅覚」の話題がありますが、長くなるので別の記事にします。

耳垢に関してこんな事例もありました。

施設入所中の介護度の高い方

「この数ヶ月、疎通が悪くなり、介護者からの声かけにも反応が悪い人がいる。夜間もせん妄(一時的に意識障害や認知機能の低下などが生じる精神状態)のような状態が目立ってきた」

という事で往診してみると大量の耳垢(耳垢塞栓症)を両耳に携えた患者さんでした。

処置後、耳も聞こえるようになり疎通可能に。

日中の疎通も良好になり、以前のように活動的になったとのことでした。日中の活動のおかげもあり、良眠されるようにもなりました。

耳垢取らなければ、精神に関する追加の処方も検討されていたかも?

と思うと処置することができて良かったです。

食べれる人に「食べれる」と伝える

訪問診療でもできる飲み込みの機能(嚥下機能)をみる検査として、嚥下内視鏡検査があります。

下の写真のように「鼻から細いカメラを入れて喉を覗き込み嚥下機能をチェック」します。

嚥下機能が悪い(嚥下障害がある)と「窒息」や「肺炎」のリスクが上がります。

(嚥下内視鏡検査)

ここでもう1人事例を紹介します。

脳梗塞後に退院されたF男さんは、入院中の評価で嚥下機能が悪いとのことで「胃管(鼻から挿入した胃につながるチューブ)が入った状態で」施設に戻られました。

退院時、入院前と比較し活気のなくなっていたF男さんでしたが、施設の介護士さん達の献身的なケアもあり、表情も明るく笑顔も見られるようになりました。

そこで嚥下機能検査の依頼が私にきました。

「退院の時より状態は良く、食事を開始して良いか?胃管を抜くことはできないか?」といった依頼です。

嚥下内視鏡検査をしてみると、お粥もしっかり飲み込まれ、水分もとろみのついたものであれば安全に飲み込める状態でした。

検査後、胃管を抜き、食事を開始することになりました。2週間で普通の食事が可能になりました。

F男さんのように、自宅や施設に戻られると活動的になり、それと同時に嚥下機能が良くなる方をよく見かけます。

しかし、「病院から食事は難しいと判断され胃管を挿入されてきた方」に対して、ご家族や施設の介護士さんが自分の判断で「食事を再開すること」は怖いと感じている方も多いです。

そんな時、往診をして嚥下内視鏡検査を行い「食べれる人に『食べれるよ』とお伝えする」ことが私の一つの仕事です。

こんな感じで訪問耳鼻咽喉科医としての活動をして4年目になりました。数百例の方の往診に伺い、自分なりに見えてきた「終末期医療・在宅医療における食支援」があります。

「食べないことによる苦痛」を蔑ろにしない。「摂食・嚥下障害における意思決定支援」という素晴らしい本を読んで言語化できた言葉です。

そんな話を次回はしたいと思います。ではでは。