フランク・ロイド・ライトの傑作「落水荘」に行ってみた 〜最上階とゲストハウス〜

落水荘の最上階へ

最上階の3階へ行くには室内の階段からアクセスできるのはもちろんのこと、西側のテラスからも入ることができる。

今回も間取り図はアメリカ議会図書館のアーカイブから引用した

手すりに注目してほしい。本来であれば、滑り台のようにまっすぐでいいはずだ。だが、段々になったデザインになっている。つまり階段状に連続した滝のような形状がここでもリピートされているのだ。写真ではややわかりづらいが、手すりの下側も段々になっている。

では、せっかくなのでテラスの階段を上がって部屋に入ってみよう。

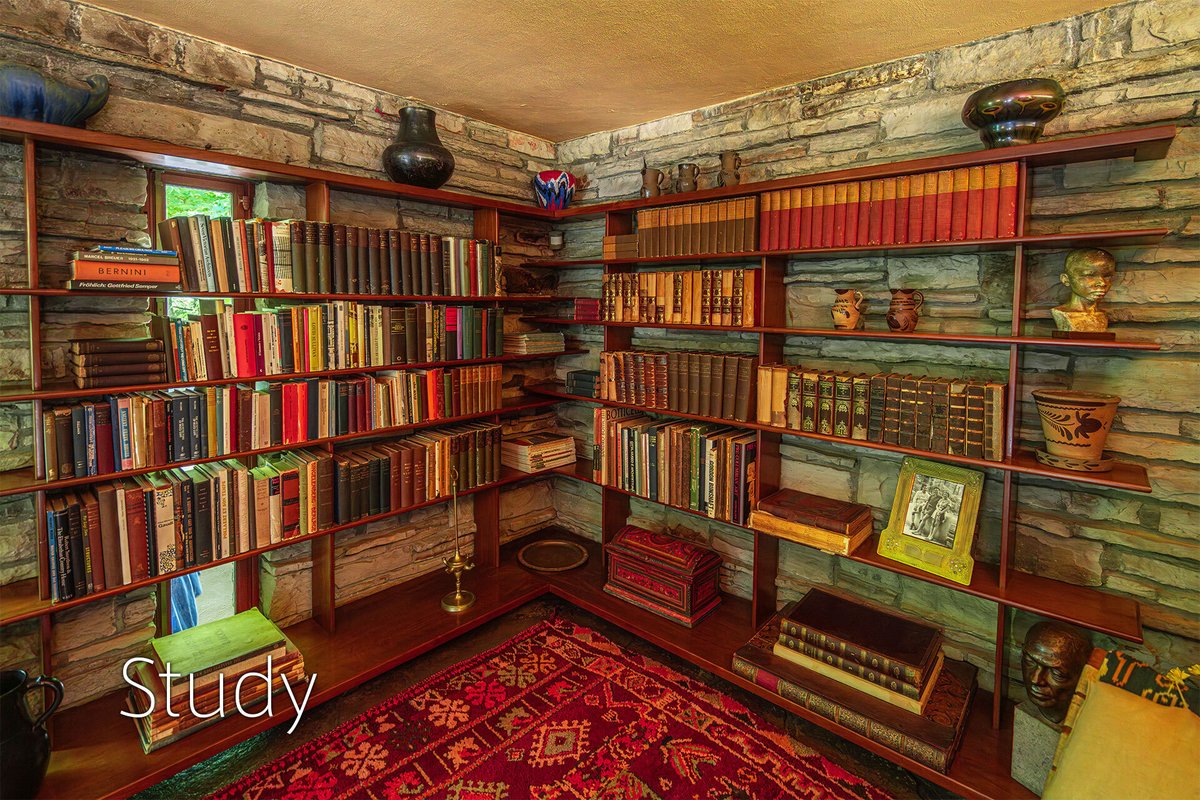

入ってすぐの部屋はエドガー・カウフマン・ジュニアの書斎になっている。テラスから入って左手には壁をおおいつくす本棚があり、右手には父と同じデスクがある。間取りは真下にある父の書斎とほぼ同じになっているのだが、写真を撮り忘れていたため、間取り図でごまかすことにする。

実はこの部屋は元々カウフマン・ジュニアの寝室となる予定だった。だが、彼は本棚を置いて書斎としてのみ使うことにした。確かに壁には本、窓側にデスクがあるのは使いやすい。では、彼の寝室はどこへ行ったのか。

書斎から出ると、8mほどの長い廊下が伸びている。その突き当たりにあるのが彼の寝室。

ライトが当初考えていたJr.の寝室の役割とは

読書スタンドが使いやすそう

当初寝室として予定されていた暗い書斎よりも、日当たりのいいこの部屋を彼は好んだそう。ここで勘のいい方は気づいたかもしれないが、落水荘の3階はカウフマン・ジュニアのためだけのフロアなのだ。

ここで話を少し戻してみる。元々カウフマン・ジュニアの部屋は、書斎と寝室が一緒になった1室だけだった。先ほど紹介した本棚のあった部屋だ。

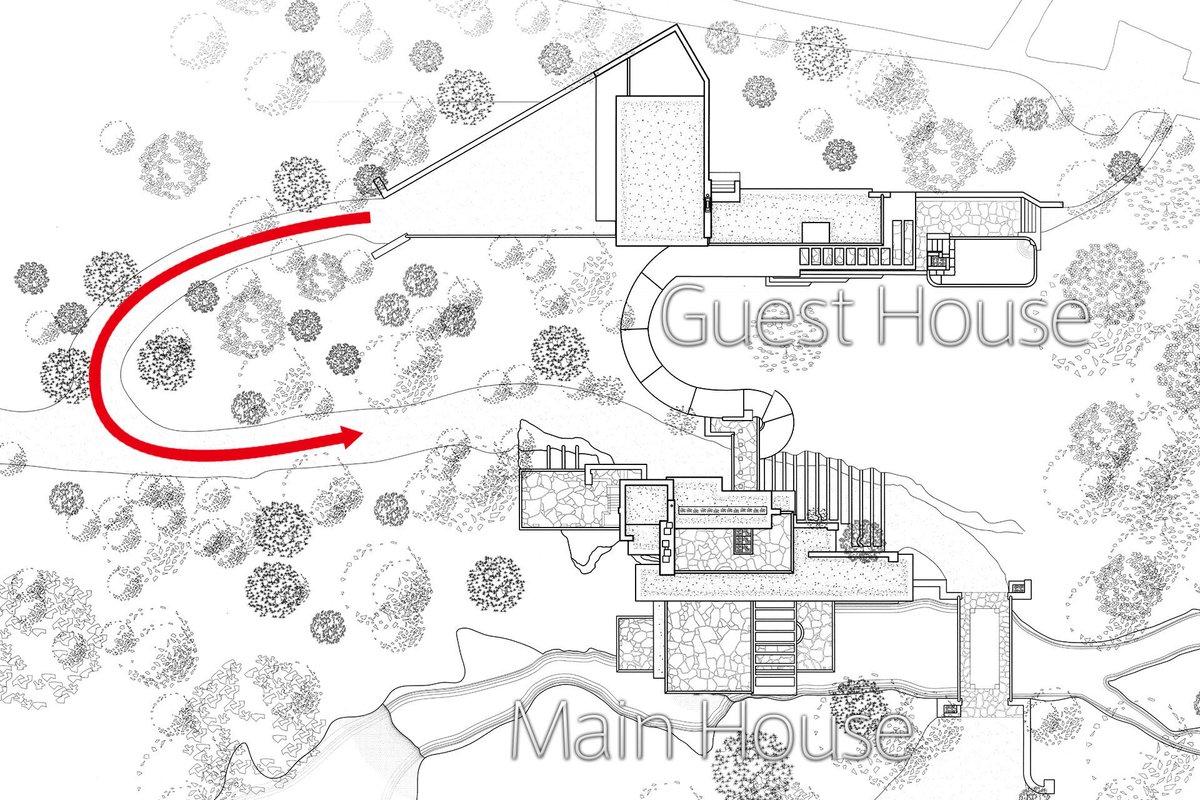

では、ライトは当初ジュニアの寝室を何のための部屋として考えていたのか。説明するために落水荘全体を俯瞰してみる。

アメリカ議会図書館のアーカイブから引用

これまで紹介してきた家族が過ごすメインハウスの北西側に実はゲストハウスがあり、2階の渡り廊下でつながっている。

右側がメインハウス

ここで間取り図を見てみる。

そう、ライトは2階からだけではなく、3階からもゲストハウスへアクセスできるようにと当初は設計していたのだ。

横から写した渡り廊下の写真を見てほしい。ゲストハウス側に人が立っているのだ。ということは、今でもジュニアの寝室のヘッドボード側の壁をぶち抜けば、3階からもアクセスできるのかもしれない。

ライトらしい仕掛け満載のゲストハウスへ

では、渡り廊下を抜けてゲストハウスへ行ってみよう。上から見ると半円状になっている通路をグルッと回って行く。

なぜこの通路は半円状なのか。

通路をまっすぐにすれば最短距離で行き来できる。だが、そうすると勾配がやや急になってしまい、階段を上がるのが大変だから半円状にしたのかもしれない。

でも、本当の理由は通路の形状にあるのだろう。階段状の屋根が例の滝を連想させるのだ。丘を下るように流れる川や滝。すべてがドラマティックにつながっている。

玄関を入るとまず出迎えてくれるのが、リビングルーム。

窓が大きくとられ、気持ちのいい光がさしこんでくる。

横幅も奥行きもかなりワイドなベンチは、特に子ども連れの家族が訪れた際の追加睡眠スペースとして利用されたらしい。

リビングルームの反対側には壁に沿って棚がつくられている。その上には採光窓が。北側からのやさしい明かりを取り込むとともに、窓を開ければ風が通る仕組みになっている。

そして、その奥にはバスルームと寝室があるのだが、なぜか写真がない…。撮り忘れたのだろう。その代わり、なぜか机の上の照明をたくさん撮っている…。もう1年以上も前のことなので、なぜこういう写真の撮り方をしたのか思い出せない。多分、他のゲストが部屋中に滞留していて、シャッターを切れなかったのだろう。

このデスク周りには、ちょっとした小話が2つある。

1つめは樽形のチェア。

ライトがメインハウスのダイニングテーブル用に試作したのだが、カウフマン夫妻は拒否したらしい…。天才といえども、クライアントの要望が優先されるのは今も昔も変わらない。なんか、励みになる…。

2つめはデスクの上の石。

文鎮代わりの石かなと思ったら、れっきとした芸術品だった。どうやら作者のTillie Speyerは、他にも大理石を使った彫刻を残しているようだ。

つづいて、ゲストハウスの外に出てみる。建物の奥には立派なゲスト用のプールがある。

緑の木々に囲まれてこのプールで過ごせば、積もり積もったストレスが一気に吹き飛びそうだ。

なぜあの位置にプールがあるのか。

ここでもう1度俯瞰してみる。上から見るとプールからあふれた水が小川に注がれ、メインハウスへ流れ込んでいるかのようだ。歩道が小川でもあり、滝でもある。

ゲストハウス全体で落水荘の特徴をリピートしているのだ。もう「あっぱれ!」としか言いようがない。

落水荘は世界文化遺産

ゲストハウスの西側の建物は、もともと使用人宿舎として使われていたようだ。

ツアーでもチラッと見せてくれたのだが、現在は落水荘スタッフのオフィスとして機能しているようだった。廊下には黒いコピー機が置かれ、いくつかある個室の中ではスーツ姿の男性がパソコンのモニターに向かって仕事をしていた。その様子を見て、こんなオフィスで働きたいなぁと素直に思ったのは言うまでもない。

この建物の1階には、こんなものがある。

そう、世界遺産のプレートだ。ここ落水荘を含め、フランク・ロイド・ライトが手がけた8つの建築物が“フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群”として、2019年、世界文化遺産に登録されたのだ。

ツアーはここで終了。あとは個人で自由に建物の外観を楽しんでください、ということになる。

私道をグルッと回って、再びメインハウスへ戻ってくると、落水荘の強い理念を目の当たりにすることになる。

テラスが岩にガッチリと力強く固定されているのだ。これこそまさに建物と自然との一体化。

岩から飛び出した分の梁は削っても良かったのかもしれないが、建物と自然の一体化をより強調したかったのか、あるいはその奥に見える渡り廊下や梁のデザインをリピートしたかったからなのか、こういう形状になっている。

あの有名な落水荘の姿を見渡せる展望台へ

抜けている写真がかなりあったものの、これまで落水荘全体を紹介してきたが、あの姿をまだ見ていないことにお気づきだろうか。

そう、滝の上にどっしり構えて建つ、あの有名な落水荘の姿だ。

標識に沿って小道を2〜3分ほど歩くと展望台に着く。

展望台に着いて現れるのは、落水荘の建物とその下の滝が一緒になった姿だ。展望台からはこの姿しか見られない。だから必然的に「落水荘=この写真」の構図になるのだ。この場所に立って初めて、落水荘は滝の上の邸宅だったということが明確になる。

落水荘をたずね終えて…

落水荘は想像以上に自然と調和した建物だった。むしろ自然と強くつながっていた。そう感じたのは、建物の中で岩に打ちつける滝の音を聞いたときだった。以前、「ライトは滝の音を聞くことが好きな人のためにこの別荘を建てた」と書いたが、まさにそれを身をもって体感できた。

もちろん大きくとられた窓には、緑に生い茂った木々が映し出される。でも、それは日中だけだ。音は陽が沈んで暗くなろうが、いつでも聞こえる。つまり常に自然を感じられるというわけだ。

建物は静的なものだが、滝が建物に躍動感や生命感を与えてくれる。だからこそ訪れた人を感動させ、また訪れたいと心を動かすのかもしれない。

現在、世界中から毎年15万人以上が訪れるという落水荘。日本からだと丸1日以上移動しなければならないが、ぜひ行ってみてほしい。

なお、記事を書くにあたり、ツアーガイドさんの説明と、下記の著書を参考にした。間違いがあったらごめんなさい。

EDITED BY LYNDA WAGGONER

最後にエドガー・カウフマン・ジュニアのコメントを。

There is no place where Wright's architecture can be felt so warmly or appreciated so intuitively.

ライトの建築をこれほど温かく感じたり、直感的に観賞できる場所は他にない。