【物語】二人称の愛(中) :カウンセリング【Session64】

※この作品は電子書籍(Amazon Kindle)で販売している内容を修正して、再編集してお届けしています。

▼Prologue

・Prologue05

▼Cast add&Index

・Cast add

・Index

※前回の話はこちら

2016年(平成28年)08月16日(Tue)

今日も朝から爽やかな夏の日差しが差し込む「東北被災地の旅」、四日目の朝である。学たち四人は今日、ここ石巻を離れてみさきの実家がある福島県 南相馬市に向け出発する。

学は昨晩の出来事が、とても昔の出来事だったかのように感じていた。それは昨日の石巻の街の様子と打って変わって、今日はとても静かな朝を迎えたからだ。昨晩の中島みゆきの『石巻 ワンデー・ナイトコンサート(One Day Night Concert of Ishinomaki)』を思い出すと、今でも不思議と夢のようである。そしてその出来事が、今朝の新聞を観ると現実のものであったと認識させられるのであった。

そんなことを考えながら、学が朝食をホテルのレストランバーで食べていると、みずきそしてみさき、ゆきもレストランに入ってきて学と挨拶を交わした。

ゆき :「おはようございます倉田さん」

みさき:「倉田さん。おはよう御座います」

美山みずき:「倉田さん、おはよう御座います。今朝は早いんですねぇ」

倉田学:「おはよう御座います。ゆきさん、みさきさん、みずきさん。ええぇ、まあぁ。昨日の晩の興奮がまだ」

ゆき :「倉田さんでも興奮したんですか?」

倉田学:「しますよ。僕だって、生で中島みゆきさんに会えるなんて思っていませんでしたから」

みさみ:「倉田さん。でも、わたし達の席ってステージから遠くて、殆ど米粒ぐらいにしか見えなかったじゃないですか」

倉田学:「僕は心理カウンセラーだから、近かろうが遠かろうが、生で『観る』『聴く』『感じる』と言った『五感覚』を大切にしているんです」

美山みずき:「相変わらず倉田さんらしいですねぇ。それで、その『五感覚』とやらで、中島みゆきさんについて何か発見はありましたか?」

倉田学:「うーん。まあぁー、いろいろと」

皆んな:「何なに、教えてー」

倉田学:「これは、僕と中島みゆきさんのひ・み・つですから」

みさき:「なーんだ、けちー」

ゆき :「なーんだ、つまんなーい」

美山みずき:「良かったわね倉田さん。それと今日だけど、朝食が終わったらフロントロビーで待っててくださいね。福島県 南相馬市に向かいますから」

倉田学:「わかりました。フロントロビーですね」

こうしてみずきたちは学の元を去り、それぞれ朝食を取りに行った。学はと言うと、朝食を済ませ自分の部屋へと戻って行ったのだ。学は矢継ぎ早に荷物を纏め、キャリーバックを引いて1Fフロントロビーの待合室のソファーに腰掛け、何やらスケッチブックを取り出した。そうだ、昨日の中島みゆきの『石巻 ワンデー・ナイトコンサート(One Day Night Concert of Ishinomaki)』の絵をおもむろに描き始めたのだ。そして学が描き始めてから30分程過ぎた頃、みずきたちが学のいる1Fフロントロビーに現れた。四人はホテルをチェックアウトして、石巻商店街や仮設住宅のひと達に別れを告げるため「石巻立町復興ふれあい商店街」へと向かったのである。

その場所には既にゆうや地元の代表、そして佐藤さん、佐藤さんの親戚の方たちも集まってくれていた。こうして今年三月に石巻のひと達と約束した、「今年のお盆にまた来る」と言う約束を果たすことが学は出来たのだ。それは学にとってとても嬉しいことであった。自分を必要としてくれるひと達がいるから今の自分がある。

そしておそらく、この東北で被災された方たちも自分の為だけではなく、誰かの為に必要とされているから頑張ってこれたのだろう。このことは学自身も、自分の過去を振り返りつくづく思い知らされて来た。こうして学たちは皆んなに別れを告げたのだ。

倉田学:「ゆうさん。『笹かま』美味しかったです。やっぱり宮城のウイスキーには『笹かま』が最高です」

ゆう :「倉田さん、また来てください。『笹かま』用意しておきますから。それと、今度はちゃんとボトル入れて貰いますよ」

佐藤さん:「まぁーだ、ざみじぐなるちゃ」

美山みずき:「まぁーだ、来年の三月には両親に逢いに戻っでくるっちゃ」

地元の代表:「ぎーつけて来年逢えるっちゃ。楽しみにしてるっちゃ」

みさき:「皆さん、ありがとう御座いました」

ゆき :「皆さん、ありがとう御座いました」

倉田学:「僕は『風の又三郎』。風が吹いたら、その間だけまた戻ってくる」

学はまた、今年三月の時と同じセリフを言葉にしたのだ。この言葉の意味について、この場所にいた誰もが良くわからなかったが、何となく感じ取ることは出来たのだ。学自身、どうしてこのセリフが自分の口から出たのか覚えていない。しかしここにいる誰もが何となく共感することが出来た。

そして学たち四人は車に乗って、復興道路「三陸沿岸道路」を通り福島県 南相馬市へと車を走らせたのである。その車を石巻のひと達は最後まで手を振り見送っていたのだ。学は来年の三月に再びこの地に戻ってこようとこころに誓ったのであった。

四人を乗せた車は仙台市を抜け「常磐自動車道」に入り、福島県 相馬市から南相馬市へと南下して行った。福島県 南相馬市に入ると、東日本大震災(3.11)の影響で未だに建物が崩れている光景を眼にしたのだ。五年半前の出来事が未だに残る、そんな痛ましい姿が道路を挟んだ民家や建物からも伺える。

学はとてもこころが張り裂けそうな想いで、その惨状を車内のフロントガラスから垣間見た。後ろに座っているみさきやゆきも、今にも泣き出しそうな顔でハンカチを手に握り締め不安そうに外の様子を伺っていたのだった。

そう先月12日(2016年7月12日)に、ようやく福島第一原発事故による放射能の除染作業が終わり、この地域は避難解除されたばかりなのだ。そしてその地域にみさき一家の家がある。みずきは車のハンドルをしっかり握り締め、道路がまだ荒れた場所を慎重に進んでいった。

そして新田川を超えて「南相馬市立総合病院」の傍の道をゆっくりと慎重に入っていったのだった。そう、そこがみさき一家が住んでいた家が建っていた場所だ。その建物の前にみずきは車を停め、四人は車内から外へと出た。学がそこに降り立つと、東日本大震災(3.11)のあの当時の出来事がありありと思い起こされるのであった。

すると突然、みさきがしゃがみこんで呼吸を苦しそうにし始めたのだ。

ゆき :「みさき、大丈夫。どうしたの?」

みさき:「・・・・・・・」

美山みずき:「みさきしっかりして。呼吸ができないの?」

みさき:「・・・・・・・」

倉田学:「多分、みさきさんは過呼吸発作を起こしていると思います。紙袋など何かありますか?」

美山みずき:「すぐには、車のトランクを開けないと」

倉田学:「わかりましたみずきさん。それではみさきさん。僕の両手とみさきさんの両手を軽く握りますね。そして、僕の眼を見てください」

みさき:「・・・・・・・」

そう学が言うと、みさきは道にしゃがみながら学の両手を握り、そして学は彼女の呼吸や心拍数に徐々に合わせ、モデリングして行ったのだ。呼吸がちょうど合わさったところから、今度は呼吸をゆっくりと徐々にスローダウンさせて行き、呼吸、心拍数と絶妙のバランスで彼女に学のミラーリングを誘導させたのだった。

つまり学がやった事はこう言うことだ。学は最初、みさきの過呼吸発作の状態にわざと自分を合わせ、そして一度同調させてからゆっくりと、学のエスコートで彼女の過呼吸発作を通常の呼吸へと誘導させたと言う訳だ。

それは学が高いカウンセリングスキルを持ち合わせていた性なのかも知れないが、元々学の身体に備わっていた天性の素質と言った方がいいのかも知れない。幼い頃に両親から自分を守る術として、常に周りのひとの眼を気にして生きてきたから備わったものだ。それがこんな形で役に立つとは学自身も思っていなかった。

しばらくすると、みさきは少し落ち着いた様子になったので、学はみずきにこう言った。

倉田学:「みさきさんは恐らく東日本大震災(3.11)の当時の出来事を思い出し、過呼吸発作を起こしたんだと思います」

美山みずき:「それで、みさきは大丈夫なのでしょうか?」

倉田学:「しばらく様子を観て、本人が大丈夫であれば・・・」

美山みずき:「わかりました。みさき大丈夫?」

みさき:「さっきよりは」

四人はみさきの家の前で30分程、みさきが体調を回復させるのを待った。そして落ち着きを取り戻したところで、みさき一家の家の中へと入って行ったのだ。家の玄関の扉は傾き、あの東日本大震災(3.11)の当時の出来事がありありと思い起こされる。しばらくするとみさきがこう言った。

みさき:「もう、いいです」

ゆき :「もう、いいってどういうこと。みさき?」

みさき:「わたしひとりで、この状況を受け止めるには辛すぎます」

美山みずき:「わたし達も一緒にいるわよ」

みさき:「でも、もういいんです。家族で来る時まで、とっておきます」

美山みずき:「わかったわ。部屋を出ましょう」

倉田 学:「はい」

ゆき :「ええぇ」

あの震災による荒れ果てた部屋を観て、恐らくみさきは受け止めるのが辛かったのだろう。そしてこの場所をもう一度、家族と一緒に向き合いたかったに違いない。学はそう感じたのだ。

みさき自身、この東日本大震災(3.11)による震災で受けた爪痕を、彼女の中の気持ちとして他のひとに見せたく無かったのだろう。そのことは同じ震災を経験したみずきやゆきにも感じるものがあった。

こうして一同は、みさき一家の家を後にした。学たち四人はお昼ご飯を何処で食べようか原ノ町駅の方へと車を走らせた。そして道路脇に車を停め、ラーメン屋で昼食を食べたのだった。

お店はまだ立て替えたばかりのペンキの匂いが残る、そんな建物であった。学たちは奥の四人掛けのテーブルに案内され、セルフサービスでお水を取りに行った。学がみずきたちの分のお水を取りに行っていると、お店にお客さんがどっと押し寄せて来た。この日はまだお盆の最中で、またこの辺に飲食店も少ない。学がテーブルにお水を運んでくると、矢継ぎ早に店員が注文を取りに来た。

学はこう言う注文を選ぶのが得意ではない。自分が何を注文するか、他のひとからどう見られるのかを気になってしまうからだ。だから初めてのお店では大抵、学はお店のおすすめを選んでしまう。そしてそれはこの日も例外ではなかった。

学はお店のおすすめである味噌チャーシューメンを頼んだ。みずきや他の二人もそれぞれ店員さんに注文をお願いした。こうして学たち四人はラーメンを食べたのだ。全員が食べ終わると、急かされるように店を後にした。そして次なる目的地へと向かったのだ。そうその場所とは、南相馬市にあるもうひとつの奇跡の一本松であった。

その南相馬市の奇跡の一本松は「かしまの一本松」と呼ばれており、南相馬市 鹿島区にある。この「かしまの一本松」も、あの東日本大震災(3.11)の津波を受け、震災直後は緑の葉を付けていたが、高波により次第に根元から樹勢を失っていったのだ。

そして防災林整備で土地がかさ上げされるため、伐採される予定とのことだ。復興に向かう市民の象徴であっただけに、南相馬市のひと達にはとても辛いことであると、学はみさきから聞かされた。一本松が立っていたこの地には、メモリアルパーク(記念公園)を整備し、一本松の種から育てた苗木を植栽して、震災の教訓を後世に伝えていく予定とのことだ。

学たち四人を乗せた車は「かしまの一本松」に近づいてきた。学は車の中からその松の木を伺うことが出来たのだ。学がその木を観ると、木には葉っぱがひとつも無く、とても悲しい気持ちになった。恐らくこれを観たみさきや他の二人も、同じ気持ちになっただろう。震災から今まで、福島の復興のシンボルとして頑張ってきた地域の方たちのことを考えると、とても辛い想いにさせられる。

「かしまの一本松」の近くにみずきは車を停め、四人はその木の方に近づいて行った。傍まで行くと、学はその松の木を見上げたのだ。するとその松の木は学に悲しげに訴えているように感じられた。四人はしばらく黙って想い思いにその松の木と会話し、こころ通わせたのだった。

それから四人で手を繋いで、生きとし生けるものと、震災や津波で亡くなった全てのひと達、そしてご先祖様の魂(霊性)との一体化を、この「かしまの一本松」から受け取ったのだ。

それは言葉では表せない、こころより更に深い部分で感じることが学にはできた。他の三人も色々と感じるものがあっただろう。そこにひとりの男性が現れ学たちに話し掛けてきた。

守る会のひと:「俺らぁ『かしまの一本松を守る会』の者だけど、あんたらどこから来たっちゃ?」

倉田学:「僕たちは、東京からやって来ました」

守る会のひと:「この松の木は、もう樹勢を失って死んでしまってるんだがや。知ってるちゃ」

そう守る会のひとが言うと、学たち四人は悲しそうな表情を浮かべこう言った。

倉田学:「ええぇ。僕と一緒に来た中のひとりが、南相馬市の出身なんです」

守る会のひと:「誰っちゃ?」

みさき:「わたしです。わたしは原ノ町駅の近くに住んでたんです」

守る会のひと:「避難解除されたども、戻って来るっちゃ?」

みさき:「わかりません。家族でも意見がいろいろあって」

このみさきの回答に、守る会のひとや学たちは感じるものがあった。それは福島第一原発事故を受け、こうして何年にも渡り故郷を離れなければならない状況になった結果、また新たに故郷に戻って一から生活をスタートさせることがどれほど困難なことか想像出来たからだ。

だからみさきの言った言葉に、答えられる者など誰もいなかった。そして守る会のひとは申し訳なさそうにこう言ったのである。

守る会のひと:「人生って不公平だっちゃ。福島第一原発事故は、何時になったら終わるっちゃと思う?」

美山みずき:「わたし達にも、わかりません」

守る会のひと:「東京から来たそこの君、何かいい案はないんかい?」

倉田学:「僕ですか!? うーん先日、テレビで福島第一原発事故の『核燃料デブリ』を収束させる特集番組を見たんですど、『核燃料デブリ』を取り出すって言うのが僕の考えと違うんです」

守る会のひと:「違うって、どう違うんちゃ?」

倉田学:「そもそも『核燃料デブリ』が抜け落ちて、その状況すらつかめておらず。ロボットを使って調べようとしてるみたいだけど、調べた後どうするのかなぁー」

守る会のひと:「取り出して『核燃料プール』とやらに収めるんじゃなかったちゃ?」

倉田学:「でも、調べることが出来たとしても。『核燃料デブリ』は恐らく散らばっていて、簡単には取り出せないと思います。それに安全に『核燃料デブリ』を『核燃料プール』まで移動させる必要があります。これって、とてもリスクの大きいことだと僕は思うんです」

守る会のひと:「じゃあ君、どう言う方法があるっちゃ?」

倉田学:「確かチェルノブイリ原発事故のときは石棺。つまりコンクリートで覆って固めたと思うんだけど。僕の案はそれに近いかなぁー」

守る会のひと:「具体的には、どうっちゃ?」

倉田学:「うーん、そうだ。口で説明するより、絵を描いたほうがわかりやすいので書きますね」

そう言って学は車に置いてあったカバンを持ってきて、その中にあるスケッチブックとペンを取り出した。そして何やら絵を描き始めたのだ。

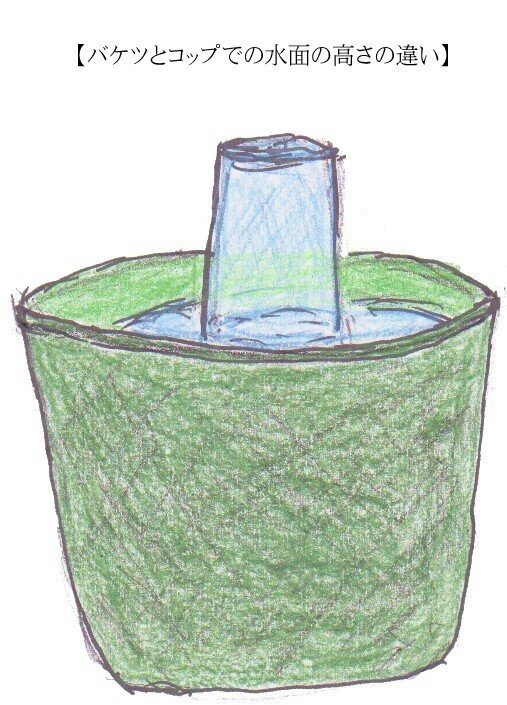

倉田学:「これ何だと思います」

守る会のひと:「バケツとコップだっちゃ?」

倉田学:「そうです。正解です」

守る会のひと:「これと『核燃料デブリ』の何が関係するっちゃ?」

倉田学:「コップを逆さまにして、その中にバケツの水を入れ空気が入らないようにして持ち上げると、バケツの水面よりコップの中の水の水面のほうが高くても水か下がることはありません」

守る会のひと:「ホントだっちゃ? バケツとコップあるから持ってくるっちゃよ」

そう言って慌てて守る会のひとは傍にある建物から、バケツに水を汲んで学たちの元に戻って来た。

守る会のひと:「本当かどうか、今から試すっちゃ?」

すると学が言った通り見事にバケツの水面よりもコップの中の水の水面のほうが上の状態を保っていた。そして皆んなは驚いてこう言ったのだ。

守る会のひと:「君の言った通りだっちゃ」

みさき:「本当だー」

ゆみ :「ふしぎー」

美山みずき:「倉田さん。すごいですねぇー」

倉田学:「あれ、皆さんも小学生の頃、理科の実験とかでやりませんでしたか?」

守る会のひと:「そんな昔のこと覚えてないっちゃ」

ゆき :「わたし理科とか苦手だったし」

みさき:「わたしも理系はちょっと」

美山みずき:「倉田さんって理系でしたっけ?」

倉田 学:「僕ですか、僕は理系とか文系とか、あまり気にしたことないけど。興味があることに、理系とか文系とかって関係あるのかなぁ」

こう学が答えると、皆んなは口を揃えてこう言ったのだ。

皆んな:「倉田さんって変なのぉー」

この言葉を言われた学は、こころの中でこう呟いた。

倉田学:「古代ギリシア哲学のアリストテレスや『モナ・リザ』で有名なレオナルド・ダ・ヴィンチって、あらゆる学問に精通してたんだけどなぁー。別に特別なことではないと僕は思うんだけど・・・」

そんなことを学が考えていると、守る会のひとが学に向かってこう言ったのだ。

守る会のひと:「君、これと福島第一原発事故の『核燃料でブリ』がどう関係するっちゃ?」

倉田学:「えーとですねぇー、少し描くのに時間が掛かってしまいますから。良かったら描いた絵を送らせて貰いますので、それでも大丈夫でしょうか?」

守る会のひと:「本当っちゃ。よっじゃ、連絡教えるっちゃよ。この住所と宛先にお願いだちゃ」

倉田学:「わかりました。近いうちに描いたら送りますね」

こうして、学たちは『かしまの一本松を守る会』のひとと別れた。そして車に戻り四人は一路、仙台市に向かったのであった。車の中では途中、昨日の『石巻 ワンデー・ナイトコンサート(One Day Night Concert of Ishinomaki)』で歌っていた中島みゆきの新曲の唄が車のラジオから流れて来た。学たち四人は、この中島みゆきの唄を聴いて、色々な想いが回想し思い巡らせたのだった。それは次のような想いであった。

倉田学:「福島第一原発事故を受けて、初めて僕たちは過ちに気づく。研究者や開発者はもっと生命(いのち)と向き合う必要があるんじゃないだろうか」

美山みずき:「わたしは両親を失ったが故郷には戻れた。しかしまだ故郷にさえ足を踏み入れることが出来ないひと達がいることを」

みさき:「わたし達家族は、この地にまた戻ることができるのだろうか」

ゆき :「この荒れ果てた大地を観ると、改めて天災だけでなく人災でもあると言うことがわかる」

そんなことを四人は中島みゆきの唄を聴きながら思い巡らせていた。そして車は「常磐自動車道」から仙台市内の方へと入って行った。みずきは仙台市 青葉区の国分町近くのホテルを予約していた。そのホテルの駐車場に車を停め、学たち四人はホテルにチェックインしたのだ。もう時間は夕方で、学たちはそれぞれの部屋で一息ついてから、国分町の歓楽街のお店へと向かった。

国分町は東北地方最大の歓楽街とも呼ばれており、規模こそ新宿歌舞伎町には負けるが、とても栄えており活気に満ち溢れていた。呼び込みのキャッチのお兄さんや若い女の子がお店の前の路地に立って、お客の呼び込みを行っている。

学はこの光景を見て、一瞬、新宿歌舞伎町に戻ってきたような錯覚に陥ったのであった。四人はみずきの知り合いのお店で、牛タン料理が食べられる『奥州和 牛たんたん』と言うお店に向かった。

お店の中に入ると活気に満ち溢れて、同じ東北地方でも地域により方言も違い、とても学にはそれが新鮮だった。と言うのも学は心理カウンセラーだったので、言葉をいつも丁寧に聴くことをこころ掛けていたし、それが自然と普段から身についてしまっていたからだ。だから学が特に意識していなくても、気になってしまうのである。

そんなことを学が思っていると、四人は掘りごたつの四人掛けの席に案内された。その時、店員さんから紙おしばりのお手拭き受け取ったのだ。すると学が、ちょっと残念そうな表情をしているのを他の三人に観られこう言われたのである。

ゆき :「倉田さん。今ちょっと残念って思ったでしょ」

みさき:「倉田さん。『トトロ』作りたかったんですか?」

美山みずき:「倉田さんって、何げにわかり易いひとなんですね」

倉田学:「最近、作るチャンス減ってるから」

美山みずき:「そうねぇー。手軽とかで、布のおしばりを手渡すお店、減ってるわねぇー」

倉田学:「だから僕は後悔しないように、作るチャンスがある時に作りたいんです」

ゆき :「倉田さんって、何時もそんなに一生懸命なんですか?」

倉田学:「自分からチャンスを逃すのって、もったいないから」

みさき:「世の中にチャンスって、そんなに無いんじゃないですか?」

倉田学:「僕はチャンスって誰にでも来ると思うんです。ただ、そのチャンスに気づくか、そのチャンスを活かすかは自分次第だと僕は思うんです」

美山みずき:「倉田さんは、前からずっとそうだったんですか?」

倉田学:「僕ですか。僕もたくさんチャンスを逃して来ました。でも挽回するチャンスって言うのもあります。スタートするのに早い遅いは無いと思います。今この瞬間に始めるか始めないかだと。ただその違いだけだと僕は思うんです」

こう学が熱心に言うと、他の三人は口を揃えてこう言ったのだ。

皆んな:「倉田さん、らしーい!」

これを言われた学は照れくさそうに、こう一言った。

倉田学:「やっぱり、ですよね」

こんな会話をしていると、店員が注文を取りに来た。みずきやみさき、そしてゆきが、皆んなで取り分ける為のメニューを注文したのであった。相変わらずこう言う、皆んなの中で注文するのが学はとても苦手だ。それは皆んなの中で自己主張することで、場の空気を乱すのをとても恐れて今まで生きてきたからである。

それは知らず知らずと、そう言う性格が作り上げられたのである。だから学はドリンクメニュー以外の食べ物の注文を他の三人に任せた。相変わらず学と言う男は、めんどくさい男なのかも知れない。そして飲み物に日本酒をお願いしたのだ。こうして四人は東北産の日本酒で、仙台市の国分町にあるお店で乾杯を交わしたのであった。

美山みずき:「いよいよ『東北被災地の旅』も明日で最後。皆んなで乾杯しましょう」

美山みずき:「それでは、カンパーイ!」

倉田学:「カンパーイ!」

みさき:「カンパーイ!」

ゆき :「カンパーイ!」

こうして四人は乾杯を交わし、牛タン、麦めし、とろろなどを堪能したのである。そして二軒目に、『Dining Bar Tail』と言うお店に入ったのだ。このお店のマスターは普段別の仕事をしているが、東日本大震災(3.11)を契機に、宮城を中心に「若者たちの夢探し」のお手伝いをする活動をしているとのことだ。そう、あの東日本大震災(3.11)を受け失ったものも多かったが、こうして新しい繋がりや活動をし、頑張っている方たちもいる。それは一件目のお店で学が言ったことと同じではないだろうか。

震災により悲観し立ち上がれないひと達を、自分ごとのように助けたいと気づけるかどうかだ。時に、それは自分ひとりの力ではどうにもならないこともある。しかし、それを観た他のひとがちょっと手を差し伸べれば、立ち上がれるかも知れない。そしてその連続を繰り返せば、二人、四人、八人、十六人と倍数で増えていく。

とても可能性の広がる現象ではないかと学には感じたのだ。それが巡り巡って自分が困ったときに助けとなって回ってくる。この連続さえ生むことができれば、とても素敵な社会や世界になるんじゃないかと学には思えたのだ。

そんなことを思わせてくれる二軒目のお店『Dining Bar Tail』で、学は相変わらず宮城のウイスキーをロックで堪能した。こじんまりとしたショットバーを感じさせるお店で、みずきは久しぶりに会うマスターの山野さんと楽しそうに会話に花を咲かせていた。

学の前のテーブルのコースターの上に、ウイスキーグラスをそっと置かれた。そのウイスキーグラスの中の氷を学は見つめ、今回の「東北被災地の旅」を振り返っていたのだ。

お店の照明が、目の前に置かれたウイスキーグラスの氷にぶつかると、プリズムのようにキラキラと色々な色を反射してくれる。それはまるで七色の虹のようにひとのこころを惹きつけ、次々といろんな色に移り変わっていく。

ひとそれぞれ好みの色はある。しかし、どの色も決してお互いの色を否定することはない。時には二つの色が重なって、美しいハーモニーを奏でてくれる。我々もそうありたいと思いながら、山野マスターからのとっておきの宮城のウイスキーとして学は、「シングルモルト宮城峽15年」を飲んだのだった。そして明日に備え、学たち四人はホテルへと戻ったのである。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?